-

7月09日

-

四川资阳市雁江区兰家坡汉墓初步研究

四川省文物考古研究院:任江

原文发表于《四川文物》2019年第1期,52-68页

摘要:兰家坡汉墓位于汉晋时期资中县城的西南郊。M1为并穴合葬墓,可能是夫妻合葬墓。M1A穴出土的铜车马模型既象征墓主生前所乘马车,也象征丧礼用的魂车。铜车的轼上有一圆环,可称之为“䡟輗”。该车很有可能是一辆“䡟輗车”。铜车上的轴饰推测是用于固定伏兔、舆的部件。笭是用于置放车马零部件的附件箱。M1B穴随葬的费昂斯狮子饰件与西域、南海等域外文明有一定关系。

关键词:兰家坡汉墓;合葬墓;铜车马;䡟輗;轴饰;笭

2005年12月至2006年1月,四川省文物考古研究院、资阳市雁江区文物管理所对位于四川资阳市雁江区雁江镇资溪村的兰家坡汉墓进行了一次考古勘探、发掘工作,清理了编号为M1、M2等2座新莽至东汉早期的墓葬,出土了一批较为丰富的随葬品。2019年,兰家坡汉墓简报公布了此次田野工作及后期室内整理的成果。[1]这里对墓葬、出土器物等相关问题作一探讨,希望有助于该批资料的进一步研究。

一、墓葬

(一)位置

今雁江镇为汉晋资中县、北周至近代资阳县县城所在地。西汉建元六年(前135年),武帝置犍为郡,下设资中县。[2]成汉时期(303~347年),资中县因战乱荒废。北周武成二年(560年),明帝于汉晋资中县城址置资阳县。该县城一直延续至元代撤县。[3]明洪武六年至十年(1373~1377年)曾短期恢复资阳县。明成化元年(1465年),朝廷再度恢复资阳县,之后逐步完善县城的设施建设。[4]成化十一年(1475年),知县郭方兴建了四方城门。成化二十年至二十一年(1484~1485年),知县王澄修筑夯土城垣。城垣东西500步,南北600步,周长6里。[5]自明成化年间直至近代,资阳县的建置一直得以保留。汉晋资中县城濒临牛鞞江、中水。[6]北周资阳县城位于“资水之阳”,东有牛鞞水,西有汇入中江的资溪水。[7]明代资阳县城西有资溪汇入雁江。[8]牛鞞江(水)、中水、雁江即今日的沱江,资溪(水)即九曲河。由此可知,汉晋资中县城、北周至近代资阳县城均位于沱江的右岸,九曲河的左岸,两河交汇处略靠北的区域。北周至元代资阳县城修建在汉晋资中县城址之上。明清资阳县城城垣周长约合3.4千米,与汉代普通县城城垣的规模相当。[9]明清资阳县城垣极有可能与汉晋资中县、北周至元代资阳县城垣相重合。明清资阳县城西南隅有一名为“圣禅寺”的佛寺。[10]1954年,资阳中学平整该寺旁边的小丘,发现“资中城墼”、“元康元年蜀郡作”等铭文砖。[11]由此可知,汉晋资中县城城垣的西南隅也应在附近。兰家坡汉墓距位于上西街的资阳中学旧址直线距离仅360米。因此,兰家坡汉墓位于汉晋资中县城西南郊,隔九曲河与县城相望。

(二)合葬墓

兰家坡M1由2个各自带墓道相连在一起的墓穴组成,其中B穴的墓室还打破A穴的后室。施工范围内的勘探工作除发现M2之外,再无其他遗迹。A、B之间不存在因为遗迹密集而出现打破关系。晚期营建的B穴打破早期营建的A穴显然出自合葬的目的。A、B二穴应为并穴合葬墓。

西汉中期以前,中原地区的中小型夫妻合葬墓多采用异穴合葬,之后大多采用同室合葬。边远地区要在西汉晚期以后才开始流行夫妻同室合葬墓。从异穴合葬发展到同室合葬有很多变通过渡形式。[12]并穴合葬墓是其中一个重要的过渡形式。我国辽宁、浙江、江苏、湖南、广西等地区的汉墓发现过不少并穴合葬墓。

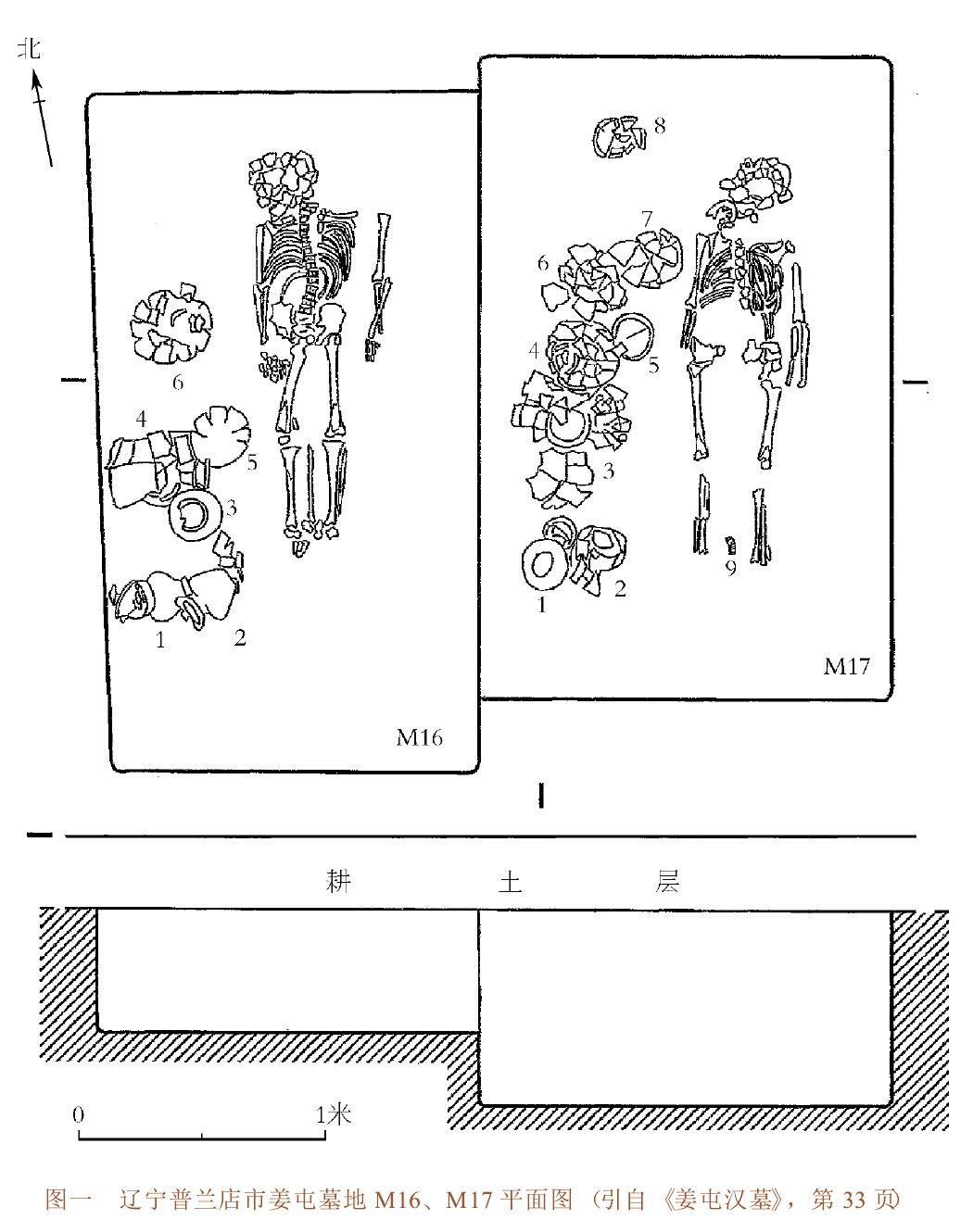

辽宁南部地区的汉墓流行一种并穴竖穴土坑(岩坑)木椁(棺)墓或并穴竖穴土坑(岩坑)贝壳木椁(棺)墓,后者特点是在墓坑与木制葬具之间铺垫、砌筑贝壳层,二者出现于西汉早期,盛行于西汉中晚期。该类墓葬为两个并列连通的墓坑,普遍呈横长方形,极个别带1个短墓道。单个墓坑多呈纵长方形,个别呈梯形。两个墓坑方向相同,多数大小基本一致,少数大小差异较大。两个墓坑多数前后两壁错位,有些前后壁相连,墓底存在高差,存在早晚打破关系。绝大多数墓葬每个墓坑有1具人骨,基本为仰身直肢葬,各自拥有一套随葬品。除保存状况不好的墓葬之外,人骨为一男性个体和一女性个体(图一)。[13]这一类型的墓葬应该是夫妻合葬墓。

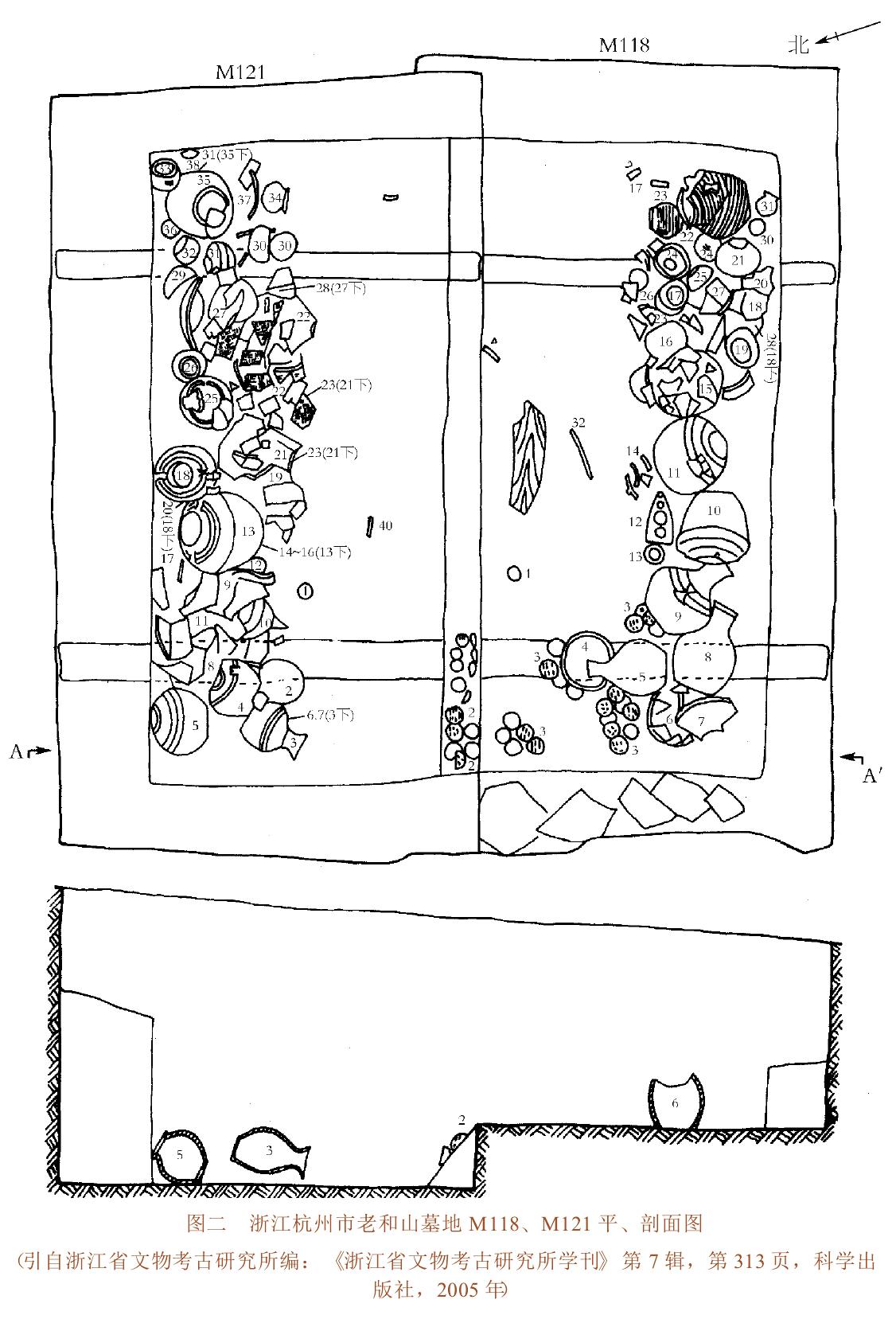

浙江西部、北部、东部等地区的汉墓流行一种并穴竖穴土坑(岩坑)木椁墓,时代为西汉中期后段至东汉早期后段。此类型墓葬为两个并列连通的墓坑,普遍呈横长方形,个别为带墓道的“刀”形,单个墓坑呈纵长方形。两个墓坑方向相同,大小基本一致,前后两壁略有错位,墓底存在高差,存在早晚打破关系,每个墓坑各有一套随葬品,应基本是夫妻合葬墓(图二)。这类合葬方式为同穴异室合葬,是同室合葬的初始形态。[14]该类型夫妻合葬墓在与浙江毗邻的江苏南部、北部地区也有零星的分布,时代为西汉中期。[15]

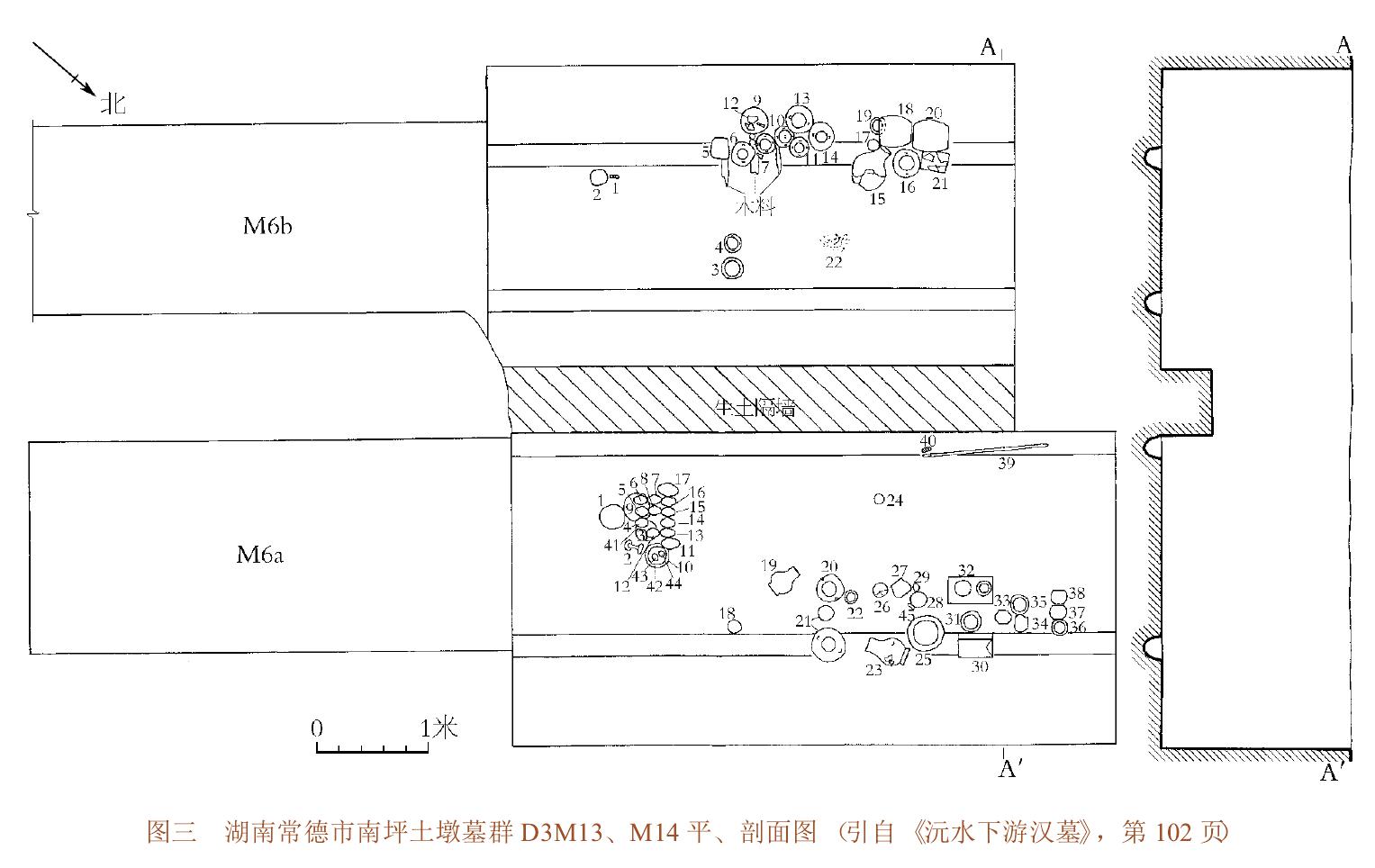

湖南常德市南坪土墩墓群D3廖氏家族墓地的竖穴土坑墓M13时代为西汉晚期,M14时代为新莽时期。M14打破M13的墓道、封门和墓室。两墓方向相同,各自带墓道,墓室规模相当,后壁略有错位,墓室底部以一道生土二层台相隔,M13墓室的底部比M14的略低。每个墓室各有一套随葬品,M13墓室北部的随葬品有被扰动、移动的痕迹。报告编写者认为:M13、M14为同茔异穴夫妻合葬墓。实际上,此类型异穴合葬墓应归入并穴式合葬墓的范畴内(图三)。[16]

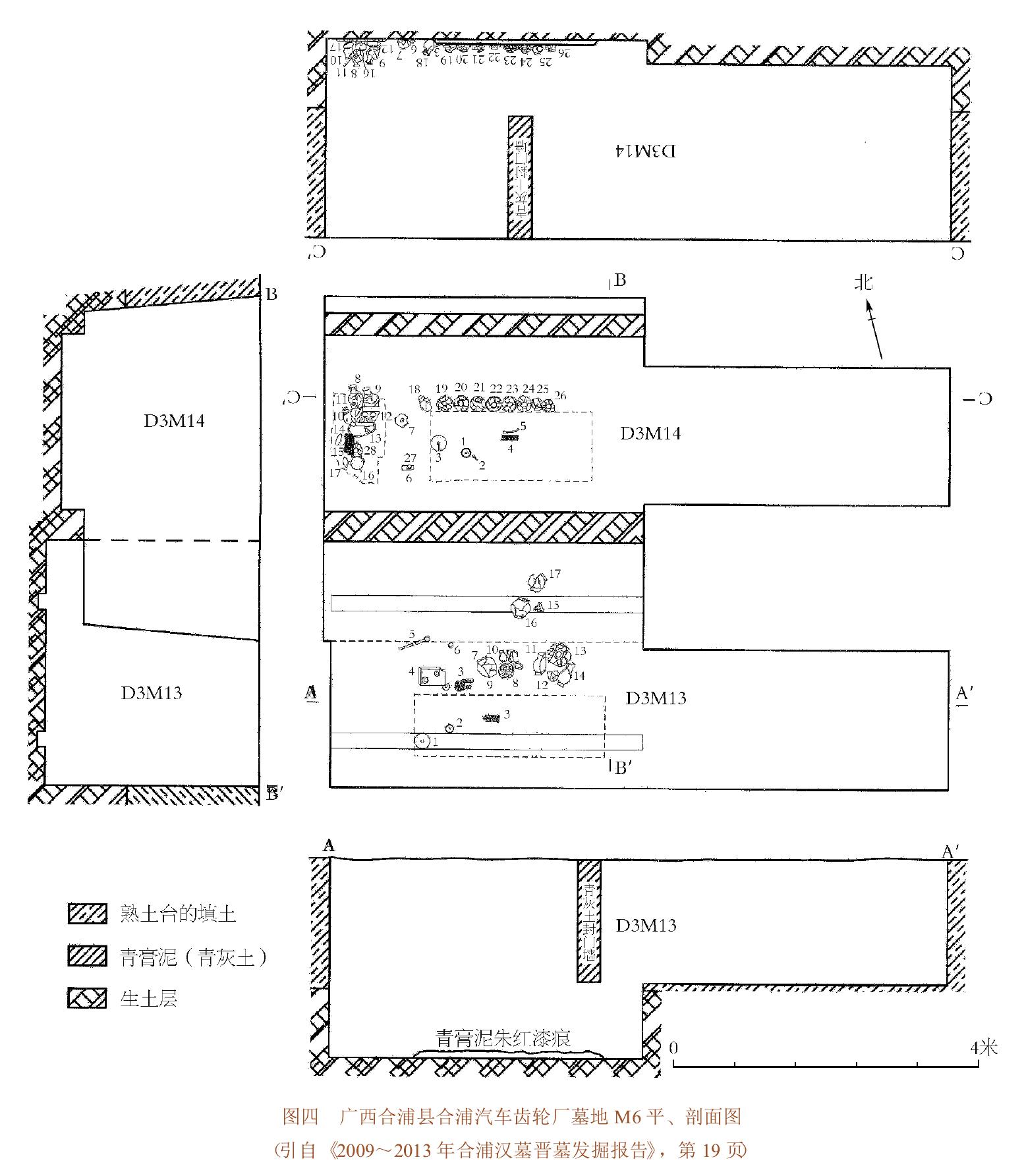

广西的汉代竖穴土坑墓其中同坟并穴式的夫妻合葬墓于西汉中期开始流行,西汉后期盛行,东汉前期逐渐消失。[17]合浦县凸鬼岭M202、合浦汽车齿轮厂墓地M6的时代均为西汉晚期(图四)。合浦县风门岭墓区M23的时代为西汉后期偏早阶段。M202、M6、M23均分为A、B两个墓穴,两穴方向相同,各自带墓道,A穴墓室比B穴的规模大,墓室以木椁板或生土墙相隔,M202、M23两墓A穴墓室的底部比B穴的低,M6其A、B两穴墓室的底部平齐。通过对随葬品的分析,简报或报告编写者认为:M202、M23为夫妻合葬墓,A穴为男性,B穴为女性,B穴晚于A穴。M6的情况应与之相类似。[18]

综上所述,我国辽宁、浙江、江苏、湖南、广西等地区具有早晚打破关系的汉代并穴合葬墓多为夫妻合葬墓。兰家坡汉墓M1形制特征与这些墓葬的墓室部分比较接近。同时,兰家坡汉墓M1A、B穴共用的熟土二层台中间设有1个短甬道,短甬道内还摆放随葬品。西汉中期开始,各地空心砖墓、砖(石)室墓、崖洞墓等夫妻合葬墓或属于同坟异穴式,或属于同坟并穴式,以及属于同穴异室式,在两穴或两室之间以小孔、门洞、通(甬)道等设施相通,俗称“隔山葬”。小孔、门洞、通(甬)道等是出于方便夫妻灵魂自由往来的目的而设置的。[19]故而,此类设施是夫妻合葬墓一个重要指向性特征。M1A、B穴之间的甬道与之非常相似。因此,M1为夫妻合葬墓的可能性极大。

值得注意的是,重庆云阳县走马岭墓地岩坑墓03YGZM3与兰家坡汉墓M1的形制有着相似之处。该墓时代为西汉初年,上限可能会到秦代,由墓道(M3-1)、墓室(M3-2)两部分组成。M3-1、M3-2并列连通,方向相同,各有一套葬具、随葬品和1具人骨。报告编写者推断:M3-2先于M3-1修建,其最初形制包括一个竖穴岩坑及一个斜坡墓道;M3-1晚于M3-2修建,是由M3-2原有的斜坡墓道改建而成的;二者可能是夫妻合葬墓。[20]其实,M3-1、M3-2完全可以视作2个并穴合葬的墓穴。二穴的木椁四周设有熟土二层台,它们之间共用的熟土二层台最北端还留出一个长方形缺口,与兰家坡汉墓M1A、B穴在共用的熟土二层台中间设置甬道的做法如出一辙。走马岭墓地03YGZM3与兰家坡汉墓M1之间是否属于同一个墓葬形制发展序列的不同节点,还是属于不同的墓葬形制发展序列,二者所反映的葬俗、阶层、族属等有着怎样的逻辑关联,目前因实物资料的极度欠缺都无法做出合理的解答。但03YGZM3的发现意味着四川、重庆地区汉代的夫妻并穴合葬墓可能很早便已初现端倪。

二、出土器物

(一)铜车马模型

据已正式公布的汉晋时期考古材料,目前全国范围内仅在贵州兴仁县交乐墓群的M6、M14、[21]M19,[22]贵州兴义县万屯墓群的M8,[23]甘肃兰州市华林坪墓群的M11,[24]甘肃敦煌市南湖乡林场墓群的M4,[25]以及甘肃武威市雷台汉墓[26]等7座墓葬发现过铜车马模型。雷台汉墓的时代约为东汉晚期至西晋时期,其他6座墓葬均为东汉时期。交乐墓群M6、M14、M19等3座墓葬的铜车马保存状况不好。万屯墓群M8的铜车马为大型輂车。华林坪墓群M11、南湖乡林场墓群M4的铜车马为輂车,雷台汉墓铜车马数量众多、车型丰富,但这3座墓葬的铜车马体量都偏小。与以上铜车马相比较,兰家坡M1A穴的铜车马模型属于大型轺车,时代为新莽时期,时代偏早,保存状况好,体量也最大。此外,与汉晋时期不同材质的轺车模型相比较,M1A穴铜车马是其中保存状况最好,结构最为复杂,制作最为精美的1件双曲辕轺车,是双辕轺车由直辕发展而来的成熟标准形态。因此,M1A穴铜车马是汉晋时期车马模型又一次重要发现,还是汉晋时期双曲辕轺车模型的典型代表。

1.偶车

M1A穴所出铜车马模型是实用车马的替代品,当时人称之为“偶车马”。[27]秦汉时期,经济条件允许的情况下,当时人出席正式场合所乘马车多驾公马,不使用母马,有所谓“乘牸牝者摈而不得会聚”的说法。[28]湖北江陵县凤凰山一六七号汉墓随葬的木轺车马模型共驾服马、骖马2匹马,据墓内出土的第2号简记载,二者均为公马。[29]M1A穴铜车马模型的服马也为公马。该车马应是对墓主生前出席正式场合所乘马车的模拟。先秦天子至士丧葬期间备有乘、道、稾3种车,用于搭载死者生前所穿的皮弁服、朝服、蓑笠至墓穴,分别象征死者生前视朔、视朝游宴、田猎巡行乡鄙所乘车辆。汉代将这3种车统称为魂车。高崇文考证:西汉诸侯王墓多殉葬有3辆实用车马的组合,其性质分别为乘、道、稾等3种魂车。乘车、道车制作较为精细,乘车还备用兵器。稾车为辎重之车,制作粗糙,载有生活用品。[30]M1A穴墓主可能是生活在汉资中县城内、有一定仕宦背景的世家大族,级别远远达不到诸侯王。M1A穴铜车马模型为日常乘用的轺车,与丧葬期间的道车性质最为接近。因此,M1A穴铜车马模型其性质具有双重性,既象征墓主生前日常正式场合所乘马车,也象征墓主死后丧葬礼仪用的道车一类魂车。

2.䡟輗车

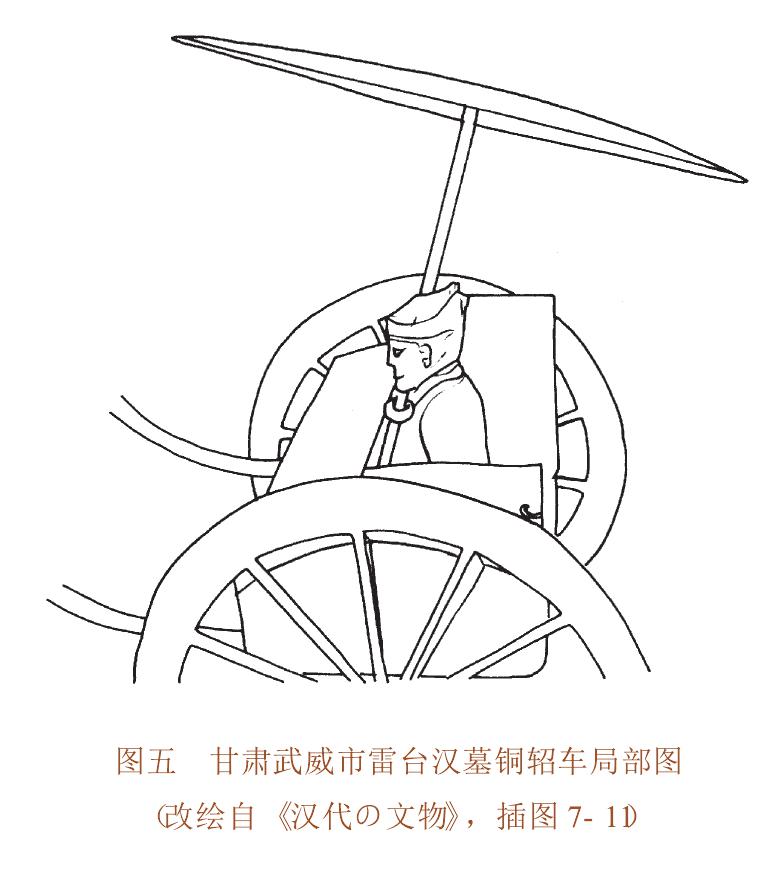

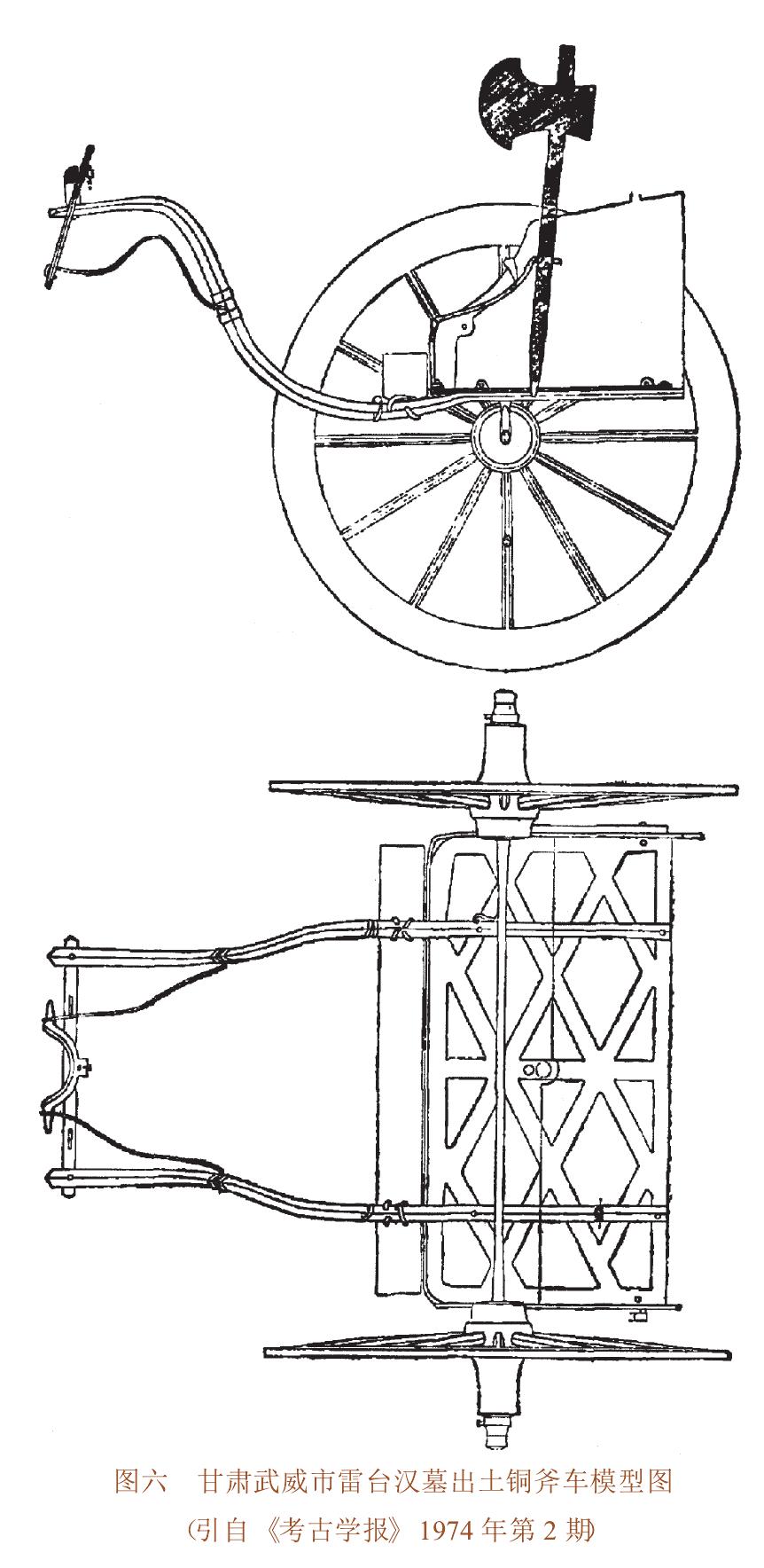

M1A穴所出铜车模型轼内侧正中有一圆环,舆底板正对该圆环圆心的位置有一圆形浅槽。不难想象,它们是用来固定盖杠的装置,浅槽用以插入盖杠底端的圆榫头,圆环用以固定盖杠杠体。汉晋时期的车马模型曾见到过类似的固定装置。南阳市出土的1件小型铜轺车模型其轼内侧正中有一圆环,舆底板与之相对的位置有一圆形穿孔。[31]雷台汉墓铜轺车模型轼在相同位置有一圆环(图五)。[32]据简报的“斧车结构图”,雷台汉墓铜斧车模型轼在相同位置䡟也有一圆环,舆底板有圆形浅槽,圆环、浅槽略微斜向相对,斧柄底端削尖成尖榫头,自上而下经圆环斜向插入小孔内(图六)。[33]唐慧苑《华严经音义》引曹魏李登《声类》称䡟輗(俾倪)“乃是轼中环,持盖杠者也。”[34]林巳奈夫据此则文献记载将该类轼内侧的圆环称之为䡟輗。[35]孙机将连接盖杠上节达常、下节桯的管箍定名作䡟輗。[36]袁仲一不同意管箍即䡟輗的说法,同意轼内侧圆环为䡟輗,进一步推定陕西临潼县秦始皇陵铜车马坑一号车的盖座为䡟輗。[37]汪少华认为“管箍、盖座为䡟輗”的说法都不符合汉唐人本意,非常有见地地指出:“䡟輗指在车轼中央或车舆某处用以括约固定盖杠的环或环形构件”,但其“䡟輗指称处于被环持括约状态、表现为略微曲斜盖杠”[38]的说法,明显与《声类》“轼中环”的界定相去甚远。故本文坚持轼内侧圆环为䡟輗的认识。故而,M1A穴铜车模型轼内侧的圆环可称之为䡟輗。

战国至宋代,各类文献一直有使用䡟輗车的记载。湖北随县曾侯乙墓第76、120号简均出现过䡟輗车。[39]《古今注》记曰:“曲盖,太公所作。武王伐纣,大风折盖,太公因折盖之形而制曲盖焉。战国常以赐将帅。自汉乘舆用之,谓为䡟輗盖,有军号者赐一焉。”[40]《晋书》记载:“(安帝元兴)三年(404年)正月,桓玄出游大航南,飘风飞其䡟輗盖,经三月而玄败归江陵。”[41]《唐开元礼》称大驾卤簿有“俾倪十二”。[42]《宋史》记载:“宋有花盖、导盖,皆赤质,如伞而圆,沥水绣花龙。又有曲盖,差小,惟乘舆用之。……睥睨,如华盖而小。”[43]《元史》对仪仗用华盖、曲盖有进一步的解释:“华盖,制如伞而圆顶隆起,赤质,绣杂花云龙,上施金浮屠。曲盖,制如华盖,绯沥水,绣瑞草,曲柄,上施金浮屠。”[44]

汉代墓葬出土的图像材料有助于理解䡟輗车在实际使用中的情形。四川大邑县出土的一方汉画像砖描绘了一辆向右疾驰的轺车,轺车的车盖、盖杠迎风向左倾斜(图七)。[45]甘肃武威磨嘴子48号墓的时代为西汉末年。该墓出土的1件漆樽绘有车马出行图,图中轺车的行驶方向、车盖、盖杠的倾斜方向与上一图像完全相反。[46]以上二幅图像车盖、盖杠之所以相对于行驶方向倾斜,显然是受到逆向风力的作用。不妨这样假设,如果M1A穴铜车模型所模拟的实用车其盖杠的直径略小于䡟輗的内径,在车辆行驶时因风力作用于车盖,车盖连带盖杠自然会倾倒于与风向同向的一侧,车盖相对于舆就略有倾斜,随着车向、风向的变化车盖倾斜方向也会发生相应的变化。正如许嘉璐所言:䡟輗车的盖杠“不只是一般的斜、静态的斜,更是左右或前后来回摆动的斜”。[47]汉、魏晋时期所谓的䡟輗盖、䡟輗车可能就是因车辆使用䡟輗作为固定盖杠的装置,行驶时车盖、盖杠不时相对于舆略有倾斜而得名。前引桓玄坐车䡟輗盖被狂风吹飞一事件,显然是因车辆行驶时突然遭遇狂风,车盖所承受的风力过大,超出輗对盖杠的约束力,车盖顺风向从䡟輗当中飞出落地,成为日后的凶兆。因此,M1A穴的铜车模型很有可能就是一辆“䡟輗车”。

据前引文献记载,宋代䡟輗车盖的主要特征为较华盖小的红色伞盖、圆顶隆起、沥水绣花、曲柄。甘肃敦煌市莫高窟盛唐时期的148窟西壁绘有涅槃经变“诸国王求舍利”图,图中求分舍利的某位国王所乘马车形似汉代轓车,不同之处在于前軨高度显著降低、侧軨增长增高,可能是轓车的衍生车型。类似的车型还见于东晋顾恺之所绘《洛神赋图》、[48]陕西乾县懿德太子墓墓道壁画仪仗图。[49]此类马车乘用者身份等级高,可能为某类辂车。148窟壁画中的马车在两侧车耳靠后的位置安装一倒“U”字形红色支架,支架顶部再固定前伸的曲柄,曲柄上承华盖。华盖顶饰宝珠,蓝色圆顶微微隆起,红色沥水迎风飘动。[50]这一华盖与文献描述的宋代䡟輗车盖尤为相似,唐宋时期䡟輗车盖的形制应该大致如此。如以上推论无误的话,唐宋时期䡟輗车盖的形制结构较之汉晋时期已发生较大变化,曲柄牢固地固定在支架上,行驶时很有可能不再呈摆动的倾斜状。因此,唐宋与汉晋时期的䡟輗车已是同名异物。

3.轴饰

M1A穴所出铜车模型伏兔上装有轴饰。学界对汉以前轴饰的发展序列、使用情况已有深入研究:商代后期已出现轴饰,是否与伏兔配套使用还不大清楚[51]。西周早中期,轴饰可以肯定是用来固定伏兔的。其靠舆一端呈管状,套合在轴、伏兔之上,靠轮一端有长方形掩板,覆于毂内侧上方,有挡泥的功能。到了西周晚期,轴饰套管变为筒瓦状,不能直接套在轴、伏兔之上,需要用钉固定在伏兔之上,失去固定伏兔的作用。从春秋早期至西汉早期,轴饰的套管逐渐简化为方形插板,插入伏兔上端,有些用钉固定;掩板由长方形改为椭圆形或圆角长方形。西汉中期,轴饰掩板又多演化为凸起的浮雕兽面;[52]插板或者底面有凸榫,或者有圆穿孔,更多的为素面。[53]张长寿认为西周时期的轴饰是用革带绑缚伏兔的一种发展,替代了画䡑的作用,可称之为画䡑。[54]孙机据《释名》“䡟輗,犹祕齧也,在车轴上,正轮之祕齧前却也”的记载,认为该类轴饰应名祕齧,绑缚伏兔于轴的革带名䡑。[55]本文基本认同后一观点,但据《释名》的记载,祕齧一名应仅指称用来固定伏兔的轴饰,对已失去固定伏兔功能的轴饰不宜仍以此命名。

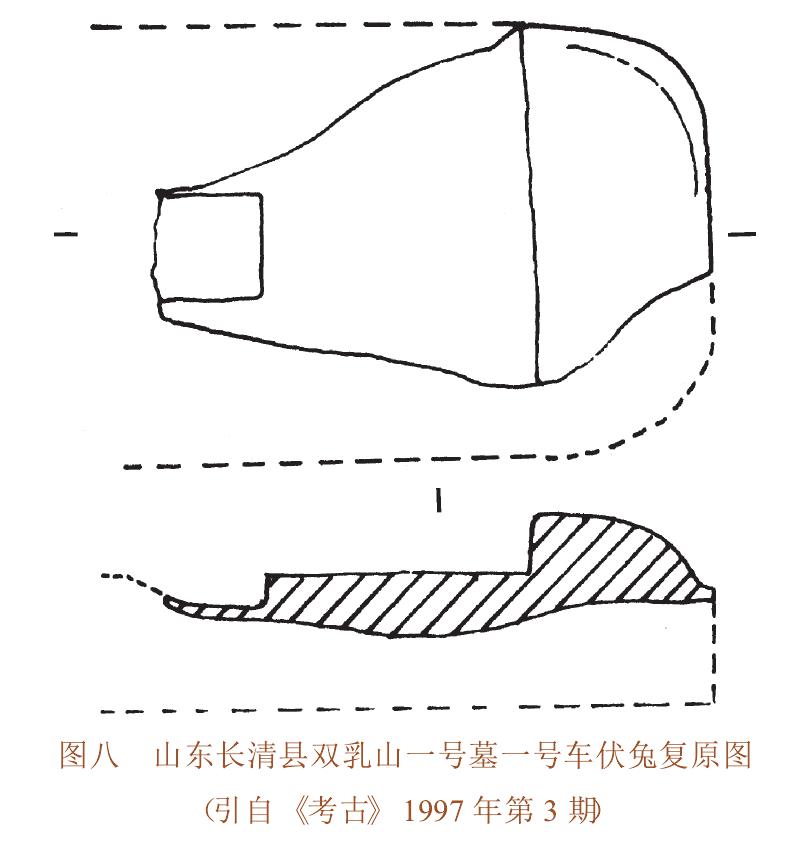

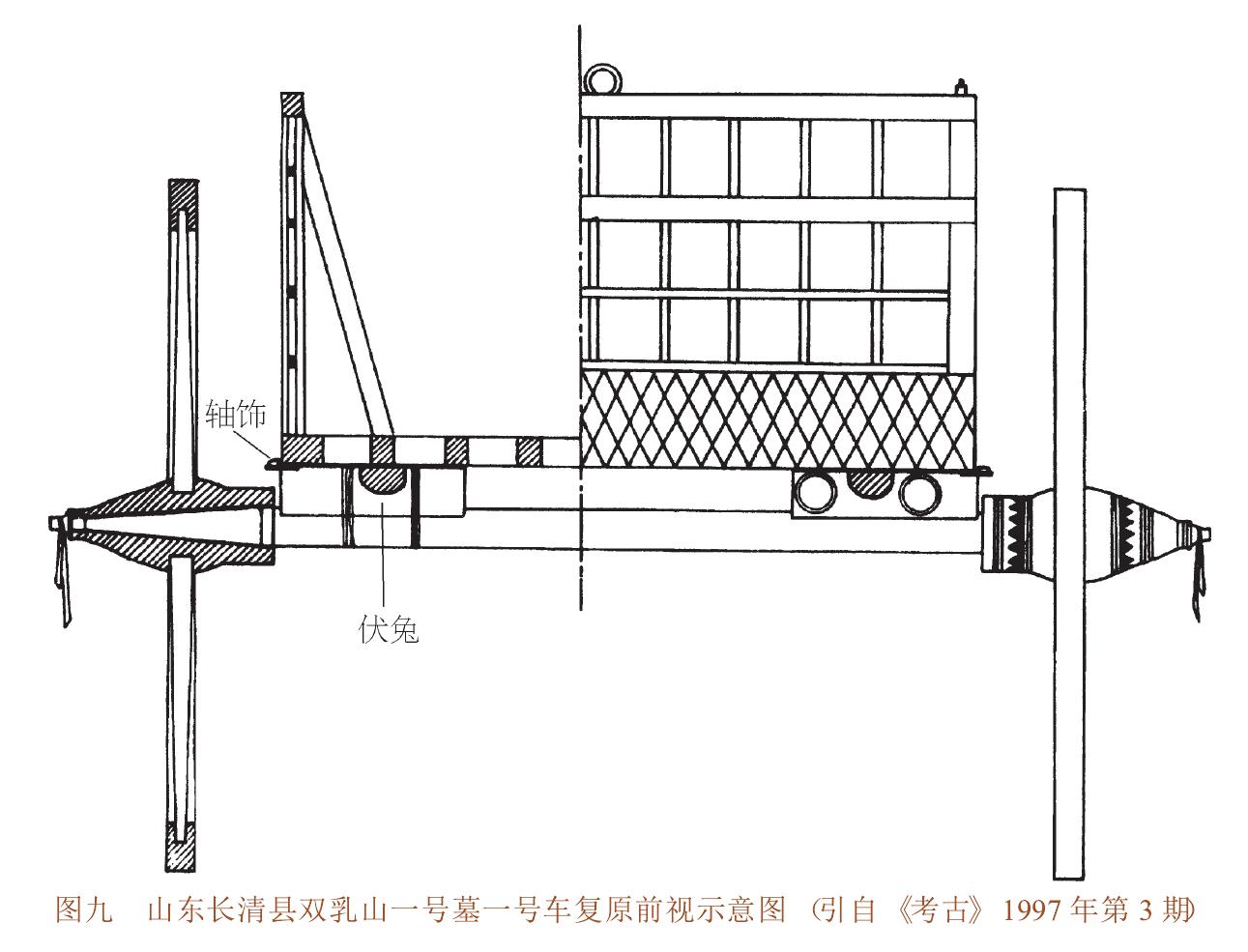

目前学界对于西汉早期以后轴饰的使用情况还不甚明晰。河北满城县西汉中期中山靖王刘胜墓随葬的10件铜轴饰基本为实用器,成对出于实用车的釭、锏内侧。报告编写者推测此类轴饰用于稳定舆,轴饰插板上的凸榫作为插入车木之用[56]。至于这些轴饰安装于舆的什么位置、与伏兔有什么关系,编写者均无法作进一步的解释。山东长清县双乳山一号墓时代为西汉武帝末年,在一号实用马车残迹内发现2件铜轴饰。轴饰外侧呈舌形,内侧为有凸榫的插板,里面尚有部分伏兔的残迹。崔大庸推测伏兔靠车轮一端的顶面做成与轴饰相若的舌形,轴饰即安装套合于此(图八)。其一号马车复原图将伏兔安装在舆下,轴饰舌形部分在舆外侧紧抵舆底,插板置于轸条之下(图九)。[57]一号马车的伏兔与轴相连,仅存一段漆痕。崔氏复原研究中的伏兔借鉴自湖南长沙市伍家岭墓区M203第4号车木伏兔的形制。因此,一号马车轴饰与伏兔的关系是否如崔氏复原研究所示尚需谨慎对待。但其将插板置于轸条之下的复原非常有启发借鉴价值。河北鹿泉市高庄汉墓M1可能是西汉中期的常山宪王刘舜墓,随葬有3辆已朽成木灰的实用马车。其中2、3号车两件靠内侧的铁锏其内侧各有1件兽面形铜饰件(即轴饰)。发掘者认为该类铜饰件可能是放在轴上固定车舆之用的。[58]赵海洲认为东周秦汉时期轴饰的安装位置比较固定,是安装在轴两端或伏兔之上的车具。[59]

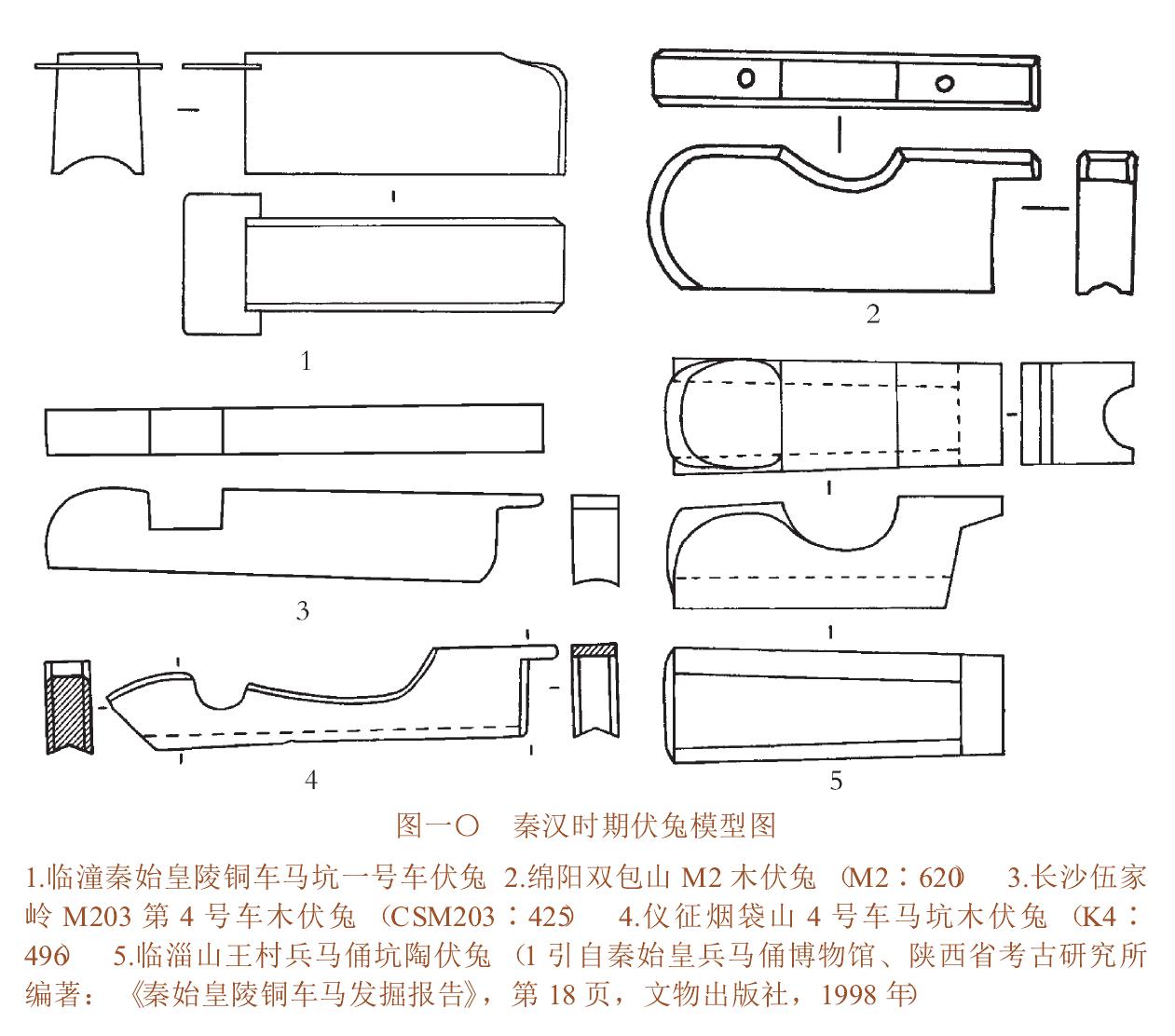

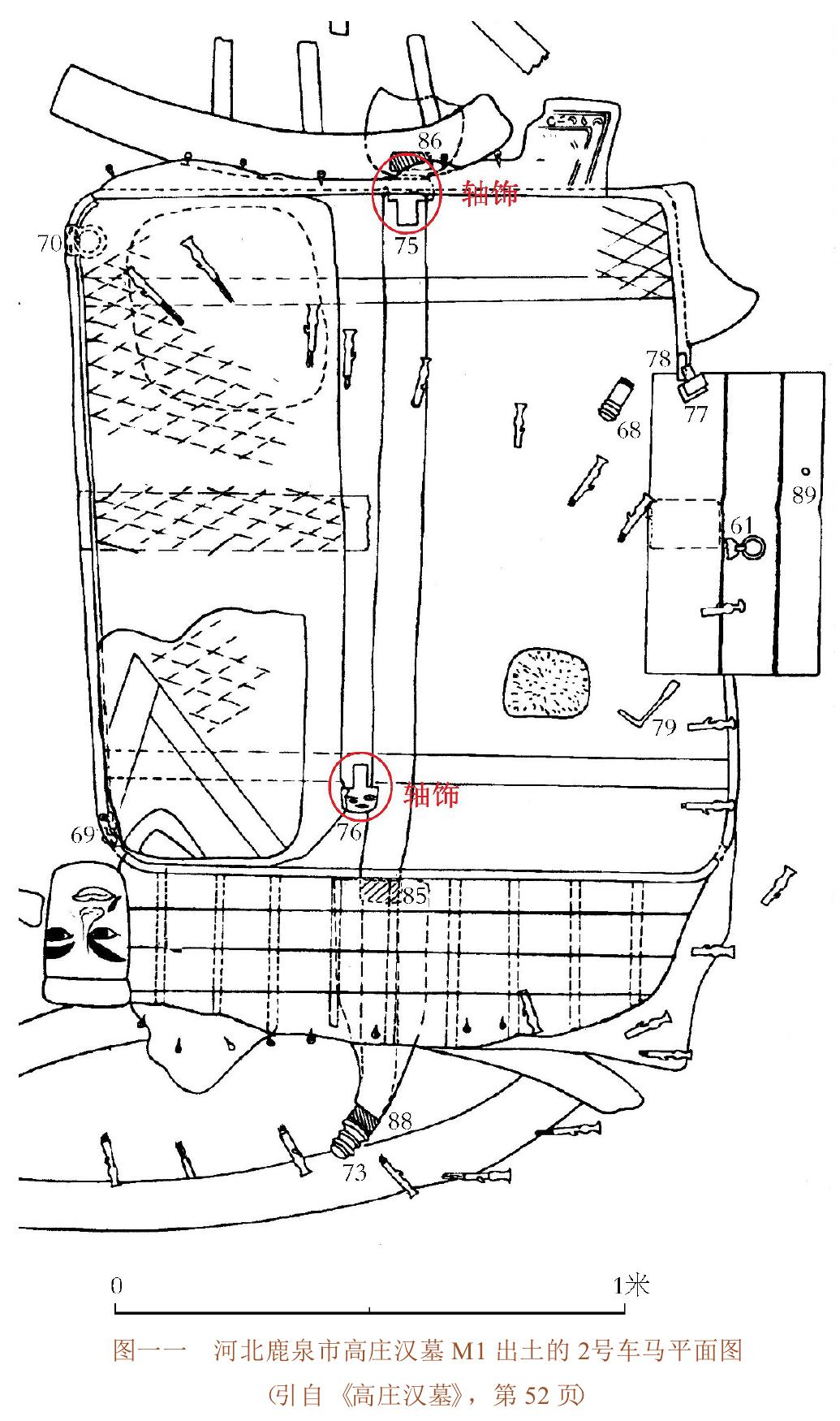

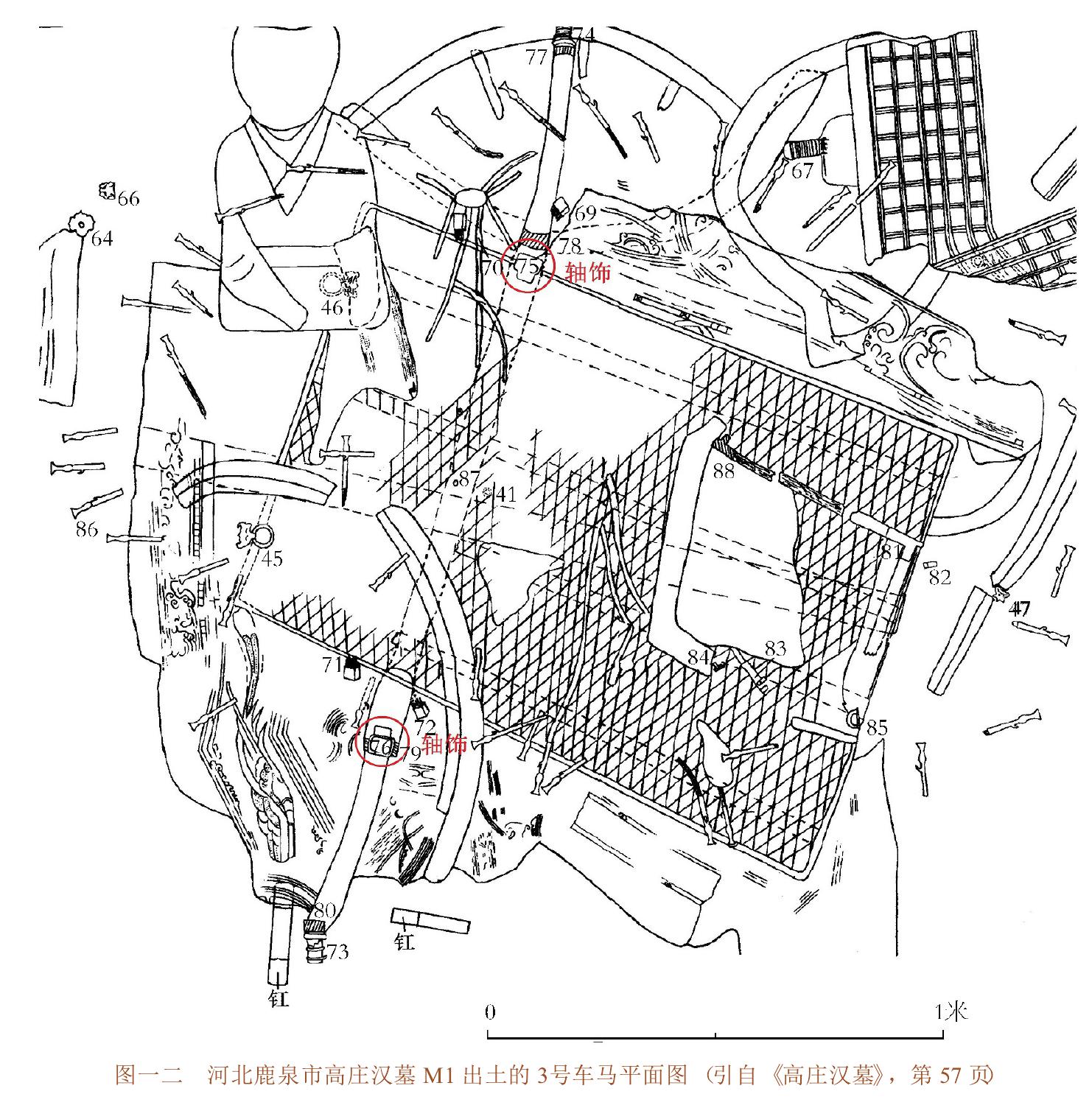

M1A穴铜车模型的轴饰能够为解开以上疑惑提供新的思路。该铜车马伏兔的顶面在靠轮一端制作出一个向外突出的掩板形结构,轴饰安装于伏兔掩板之上、舆底板外侧。轴饰的兽首形部分位于靠轮一端,不再具有挡泥的功能;插板位于靠舆一端,插板紧抵舆底板。铜车马伏兔的形制特征在同一时期伏兔模型当中都能见到,并非孤例。江苏盱眙县大云山汉墓西汉中期7号陪葬坑所出1辆木车模型的伏兔、[60]江苏仪征市烟袋山西汉中期4号车马陪葬坑所出1辆木轺车模型的伏兔(K4∶496)、[61]四川绵阳双包山墓地西汉中期M2的木伏兔(M2∶620)、[62]伍家岭墓区西汉后期M203第4号车木伏兔(CSM203∶425)、[63]山东临淄市山王村西汉中晚期兵马俑坑的陶伏兔[64]在相同位置均有一个突出的掩板形结构(图一〇)。铜车马轴饰的插板非常短窄,兽首形部分与插板的长度比值为8。刘胜墓、双乳山一号墓实用器轴饰两部分长度比值分别为0.85、1.05。模型器轴饰两部分长度比值在1~2.5之间,平均值为1.7。[65]从以上数值分析可知,M1A穴铜车所模拟的实用车其轴饰插板应不至于如此短窄,短窄的部分只是其暴露在外的部分,还应有一段在其紧抵的舆底板之下。只是因铜车马模型的舆采用板式结构,实用车舆底板的轸木框与框内的革轖已被压缩表现为薄板状,无法具体表现轴饰插板是如何插入轸条的。可以想见,实用车左、右二轸如果要插入轴饰插板,必须在制作时预留出比插板略宽、略高的卯口,才能确保轴饰、伏兔、舆三者成功地组装在一起。高庄汉墓M1所出2、3号车右侧轴饰插板均在舆右侧軨板之下(图一一、一二),极有可能将插板安装在舆底轸条之内。当然,汉代实用车轴饰是否如此使用,还需要更多的实物资料予以验证。但是如M1A穴铜车所示,条从内侧连接固定伏兔、舆,轴饰再从外侧连接固定伏兔、舆,无疑会大大有助于伏兔、舆的稳固结合,从力学结构上来说是合理有效的。由此不妨进一步大胆地推测:西汉中期伏兔、轴饰的形制、组装方式、作用功能较之春秋至西汉早期阶段发生了重大变化。伏兔在靠轮一端的顶面制作出掩板形结构,替代了春秋至西汉早期插入伏兔的轴饰掩板。轴饰安装于伏兔掩板之上,其掩板插入轸木,转而成为固定伏兔、舆的部件,兼有装饰伏兔的功能,或可更名作“伏兔饰”。

4.笭

汉代,笭又名“籝”、“篚”,是一种竹编长方槽形的车附件,横置于舆辕交接处。[66]关于笭用途的认识有三说:一是笭内置有椭木,利用椭木的轻重,可以调节辕的轻重,便于驾驭辕马;[67]二是用来遮挡马奔跑起来掀起的尘泥,保护舆前箱板、轸木等部位;[68]三是上下车用于踏脚。[69]首先,笭内所置椭器是否为椭木尚存疑问。《说文解字》记曰:“椭,车笭中之㰐㰐器也。”[70]《广韵》又记曰:“椭,器之狭长。”[71]笭内的椭器得名侧重其形状而非功能。唐·颜师古对《急就篇》“椭”字注为“椭,小桶也。所以盛盐豉”。[72]孙机认为汉代类似春秋战国时期铜鉌的椭圆形铜容器可能就是椭。[73]日用器皿的椭器为椭圆形容器。据之可推测,笭内的椭器应为一种适应笭窄长形状的扁圆形容器。其次,笭的立面面积不大,不足以遮挡舆前箱板。最后,笭为竹编器物,强度不足以承受驭手、载员等车组成员日常上下车踏脚。M1A穴铜车模型的笭横置于舆辕交接处、双辕之上,内装有驭手的双手,以及盖弓帽、盖杠管箍、軎等车马器。兴义县万屯墓群M8铜车马的笭也横置于舆辕交接处,但笭口与舆底板平齐,内有2枚小铁钉及少量铁锈痕迹。依以上二实例,笭应是舆前置放车马零部件的附件箱。

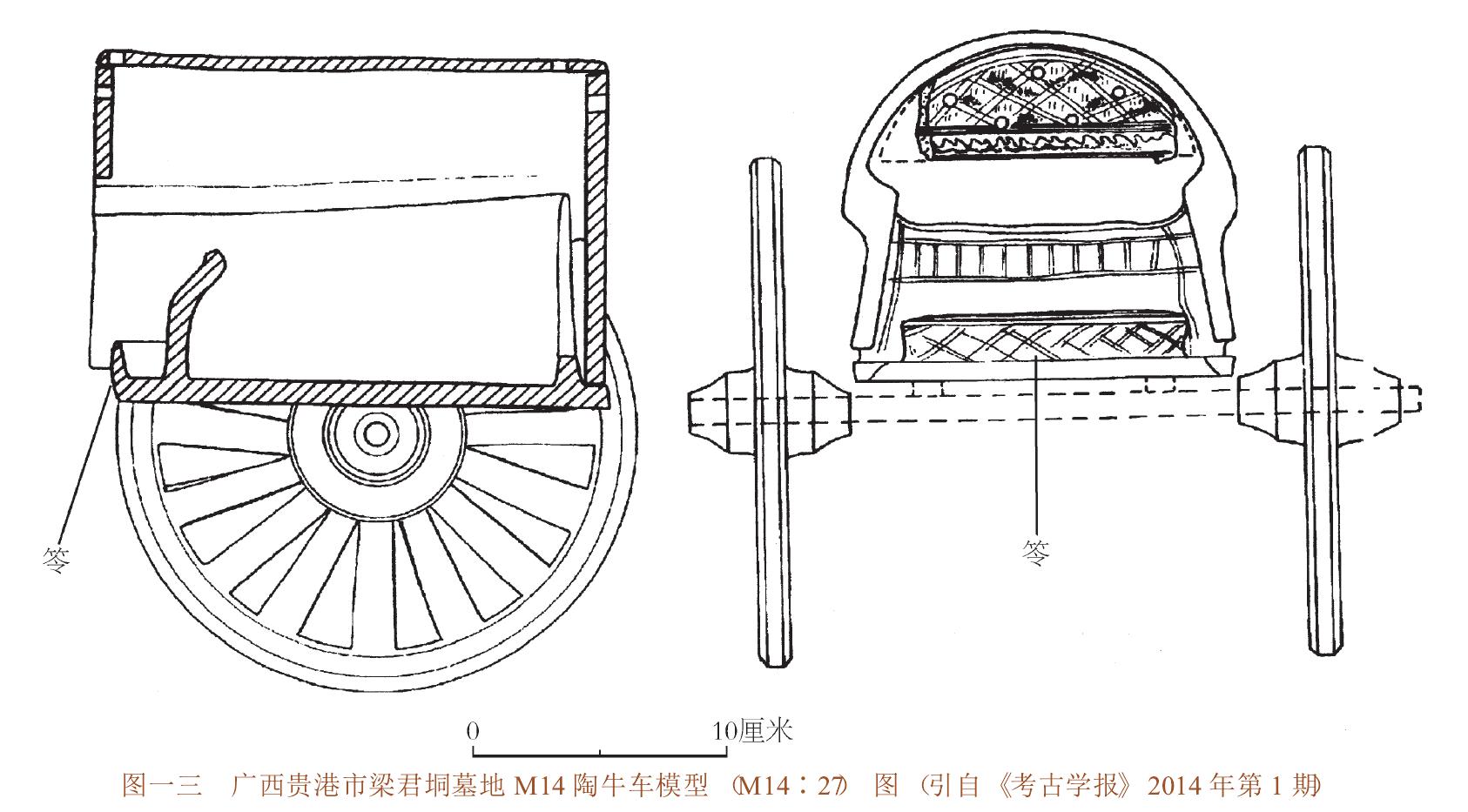

M1A穴铜车属于轺车,车组成员由舆后上下,笭可以置于辕上。万屯墓群M8铜车属于輂车,驭手由舆前上下并在此控御车辆,笭口必须与舆底平齐。广西贵港市梁君垌墓地东汉晚期的M14所出陶牛车模型(M14∶27)前栏之前、舆底板之上的凹槽实为笭。据简报陶牛车线图分析,已亡佚的双辕原置于笭、舆底板之下。该牛车属于篷车,前栏与轺车前軨类似,下为立板,上为后倾的斜板,不便车组成员上下,而后栏为双扇竹编门,车组成员应由舆后上下(图一三),[74]故笭的置放位置与M1A穴铜轺车相同。

考之魏晋至唐代墓葬发现的陶质模型器、墓葬壁画、石窟壁画、器物彩绘,这一时期的牛(马)轺车、有棚牛车延续了汉代的传统,多于车厢前、车厢(舆)与辕交接处安装有笭。[75]笭的形制由竹编的长方槽形逐渐演变为木制的长方栅栏槽形,[76]强度得到增强,或者置于辕之上,或者利用笭上的穿孔安装在双辕之上。北朝时期笭顶部出现了盖板,整体近似扁长方箱体。[77]

两晋时期,牛轺车仍存在与汉制相同的类型,可分单辕、双辕两种,车厢呈横长方形,后面敞开,其他三面封闭。[78]但自魏晋开始,轺车的形制较之汉制逐渐发生较大变化,可分为A、B二型。A型最为常见,车厢或呈横长方形,或呈纵长方形,前面敞开,其他三面封闭,两侧軨为前低后高的曲壁,个别在后軨一侧开门,车顶还可以加装卷棚或通幰,[79]是否有后门可能与品秩高低有关。[80]B型极为少见,车厢略近正方形,前、后面敞开,两侧面封闭,两侧軨为前低后高的曲壁,形制接近A型,较之A型的不同之处在于车厢的形状及后面敞开,可能是A型的衍生车型。[81]以上二型轺车载员由车厢前或后门上下应无疑义,笭的置放位置对于载员由车厢前上下车的影响较小。朝鲜黄海南道东晋永和十三年(357年)冬寿墓出行图壁画绘有墓主乘A型牛轺车的图像,墓主独自一人手持麈尾安坐在通幰轺车之上,两位驭手分别于车厢前、双辕外侧控御车辆,[82]不难推论此类牛轺车的驭手应以在车下控御车辆为主。

有棚牛车的车厢呈纵长方形,车厢前有窗,魏晋、十六国时期主要为方窗,南北朝至唐代主要为直棂窗,车厢后开门。[83]车厢前如为方窗,车组成员由车厢后上下,驭手可以凭借方窗在车厢内控御车辆。车厢前如为直棂窗,车组成员由后门上下,驭手假使在车厢内控御车辆,直棂窗对其控御动作、视野都有较大干扰,驭手应以在车下控御为主。有棚牛车笭的置放位置对驭手控御车辆基本无影响。

综上所论,汉唐时期马车、牛车笭的置放位置是以方便车组成员上下车、驭手控御车辆所决定的。

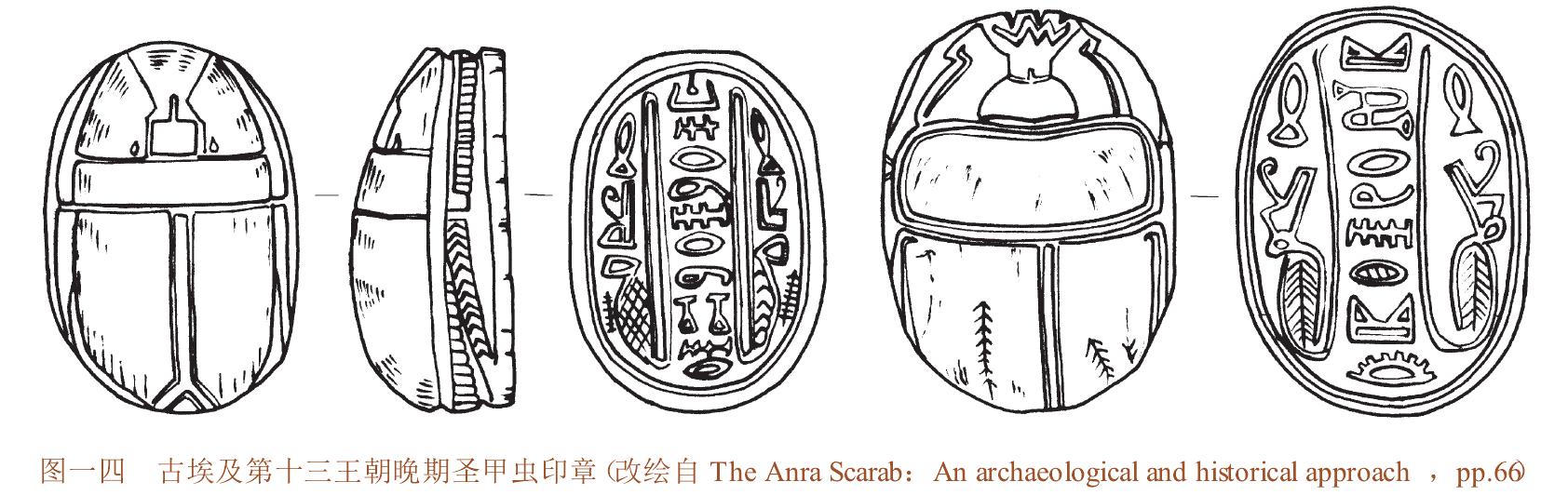

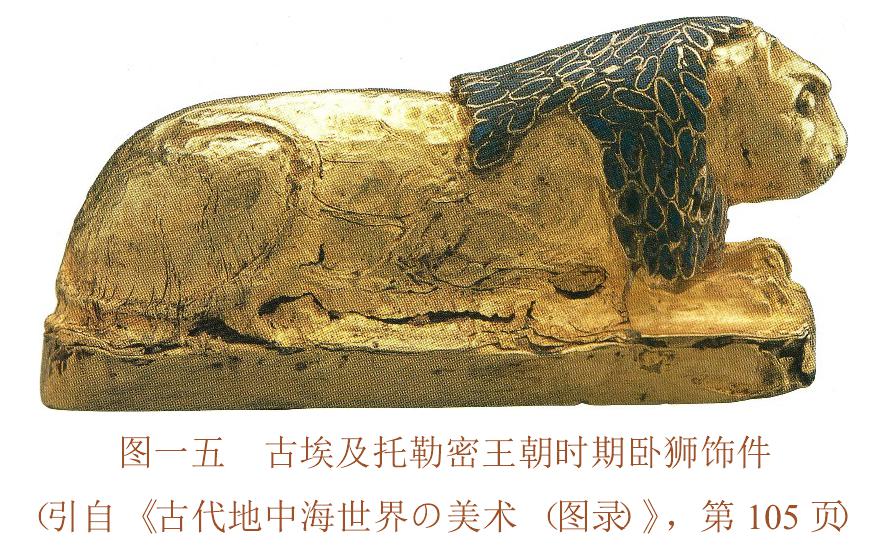

(二)狮子饰件

四川、重庆地区战国至东汉时期的墓葬出土过费昂斯质地的圆管形、算珠形、圆珠形、圆环形等串珠,以圆管形数量最多,也最为常见。其中一些植物灰玻璃化费昂斯串珠与西戎文化有关。[84]此次于M1B穴发现的狮子饰件是该地区费昂斯器的一个新器类。该饰件上为卧狮形,下为椭圆形台座,台座上有穿孔,可能是系臂佩饰、坠饰,应与汉墓常见的琥珀小兽同属辟邪之物。[85]M1B穴饰件的整体造型与古埃及(图一四)、迦南地区的圣甲虫雕饰相像。[86]饰件制作者对狮子头颈部的鬃毛、尾尖的簇毛予以重点刻画,可能亲眼目睹过活体狮子或写实化的狮子雕塑、图像等美术品。《东观汉记》描述东汉阳嘉二年(133年)疏勒王所献狮子:“师子形似虎,正黄,有髯耏,尾端茸毛大如斗。”[87]饰件狮子的形象与该则记载神似。狮子形象与一件传说出自埃及亚历山大市的卧狮饰件(图一五)尤为相似。后者长5、宽2、高2.5厘米,较前者略大,内芯为石英、石膏、长石的混合体,通体外包纯金箔,狮子鬃毛还饰以亚历山大一带特有的蓝色珐琅,时代约为古埃及托勒密王朝时期(前332~前31年)。[88]西汉中晚期我国不同地区的墓葬开始出现、流行各种宝玉石微雕,其中不少新形态,特别是两广地区的石榴子石、琥珀卧狮微雕,受到中南半岛、印度、西亚、地中海文明的影响。[89]因此,M1B穴随葬的狮子饰件与西域、南海等域外文明的关系值得进一步探究。

三、结语

在广泛搜集文献、实物与图像资料的基础之上,通过分析、研究,我们得出以下认识:

兰家坡汉墓位于汉晋资中县城的西南郊。M1由A、B二穴组成,是一座并穴合葬墓,可能为夫妻合葬墓。该墓对于四川地区汉代夫妻合葬葬俗研究有着重要意义。M1A穴出土的铜车马模型其性质具有双重性,既象征墓主生前所乘马车,也象征墓主死后丧礼用的魂车。铜车轼上的圆环可称之为“䡟輗”,该车很有可能就是一辆“䡟輗车”。这一新认识距离最终识别、确认汉至魏晋时期的䡟輗车又大大前进了一步。铜车上的轴饰推测是用于固定伏兔、舆的部件,解开了此前学界对西汉早期以后轴饰组装方式、作用功能的种种疑惑。铜车上的笭可以肯定是用于置放车马零部件的附件箱。此外,M1B穴随葬的费昂斯狮子饰件与西域、南海等域外文明有一定关系。

注释:

[1]四川省文物考古研究院、资阳市雁江区文物管理所:《四川资阳市雁江区兰家坡汉墓发掘简报》,《四川文物》2019年第1期。

[2]《汉书》卷二八《地理志》,第1599页,中华书局,1962年。

[3]a.(唐)李吉甫撰,贺次君点校:《元和郡县图志》卷三一《剑南道上》,第785页,中华书局,1983年;b.(宋)乐史撰,王文楚等点校:《太平寰宇记》卷七六《剑南西道五》,第1541页,中华书局,2007年;c.(清)顾祖禹撰,贺次君、施何金点校:《读史方舆纪要》卷六七《四川二》,第3166~3167页,中华书局,2005年。

[4]《明史》卷四三《地理志四》,第1024页,中华书局,1974年。

[5](清)宋惠绥等纂:《(乾隆)资阳县志》卷三《建置志》、卷一三《艺文志》,《故宫珍本丛刊》第208册,第343、448~449页,海南出版社,2001年。

[6](晋)常璩著,任乃强校注:《华阳国志校补图注》卷三《蜀志》,第175~180页,上海古籍出版社,1987年。

[7]a.《旧唐书》卷四〇《地理志四》,第1677页,中华书局,1975年;b.(唐)李吉甫撰,贺次君点校:《元和郡县图志》卷三一《剑南道上》,第785页;c.(宋)乐史撰,王文楚等点校:《太平寰宇记》卷七六《剑南西道五》,第1541页。

[8](明)曹学佺:《蜀中广记》卷八《名胜记八》,《文渊阁四库全书》本,第591册,第112页,(台北)台湾商务印书馆,1986年。

[9]周长山:《汉代城市研究》,第36~38页,人民出版社,2001年。

[10](清)宋惠绥等纂:《(乾隆)资阳县志》卷一《地理志》县治图、卷五《建置志》,第323、371页。

[11]资阳县志编纂委员会编纂:《资阳县志》,第685页,巴蜀书社,1993年。

[12]a.黄伟:《论汉代夫妻合葬墓的类型与演变》,四川大学考古专业编:《四川大学考古专业创建三十五周年纪念文集》,第281~283页,四川大学出版社,1998年;b.韩国河:《试论汉晋时期合葬礼俗的渊源及发展》,《考古》1999年第10期。

[13]a.于临祥:《营城子贝墓》,《考古学报》1958年第4期;b.辽宁省文物考古研究所编著:《姜屯汉墓》,第11~508页,文物出版社,2013年;c.辽宁省文物考古研究所、普兰店市博物馆:《辽宁普兰店市姜屯墓地58座汉墓发掘报告》,考古杂志社编辑:《考古学集刊》第20集,第14~15页,社会科学文献出版社,2017年;d.辽宁省文物考古研究所:《辽宁营口鲅鱼圈汉代贝壳墓》,《考古学报》2017年第1期;e.张翠敏:《辽东半岛两汉墓葬分期》,中国人民大学北方民族考古研究所、中国人民大学历史学院考古文博系编:《北方民族考古》第4辑,第173~194页,科学出版社,2017年。

[14]a.黎毓馨:《浙江两汉墓葬的发展轨迹》,浙江省博物馆编:《东方博物》第9辑,第7~8页,浙江大学出版社,1998年;b.衢州博物馆编著:《衢州汉墓研究》,第323~325、368~371页,文物出版社,2015年;c.浙江省文物考古研究所编著:《浙江汉墓》,第62~71、246~259页,文物出版社,2016年;d.杭州市文物考古研究所、余杭博物馆编著:《杭州余杭汉六朝墓》,第37~43、76~77页,文物出版社,2017年。

[15]a.江苏常州博物馆:《江苏常州兰陵恽家墩汉墓发掘简报》,《南方文物》2011年第3期;b.徐州博物馆:《徐州贾汪官庄汉墓群发掘报告》,《东南文化》2008年第6期;c.淮安市博物馆:《江苏淮安王庄村汉墓群发掘简报》,《东南文化》2016年第5期。

[16]湖南省常德市文物局等编著:《沅水下游汉墓》,第100~109页,文物出版社,2016年。

[17]蒋廷瑜:《汉代同坟异穴夫妻合葬墓浅议》,《南方文物》1993年第1期。

[18]广西钟山县铜盆墓群西汉中期至东汉前期的M53、M13、M32、M33、M49等5座并穴式合葬墓两个墓穴仅其中一个墓穴随葬陶纺轮,应为夫妻合葬墓。两个墓穴一次性构筑而成,可视为是对该地区具有早晚打破关系并穴式夫妻合葬墓的模仿。参见:a.广西壮族自治区博物馆、合浦县博物馆:《广西合浦县凸鬼岭清理两座汉墓》,《考古》1986年第9期;b.广西壮族自治区文物工作队、合浦县博物馆编著:《合浦风门岭汉墓——2003~2005年发掘报告》,第18~46页,科学出版社,2006年;c.广西文物保护与考古研究所、合浦县文物管理局编著:《2009~2013年合浦汉晋墓发掘报告》,第16~19页,文物出版社,2016年;d.广西文物保护与考古研究所、钟山县文物管理所编著:《钟山铜盆汉墓》,第109~111、148~150、155~156、161~163、175~176、235页,科学出版社,2018年。

[19]黄伟:《试论周秦两汉夫妻合葬礼俗的几个问题》,四川大学历史文化学院考古学系编:《四川大学考古专业创建四十周年暨冯汉骥教授百年诞辰纪念文集》,第332页,四川大学出版社,2001年。

[20]重庆市文物局、重庆市移民局编:《云阳走马岭墓地》,第41~43、229~230、232页,科学出版社,2011年。

[21]贵州省考古研究所:《贵州兴仁交乐汉墓发掘报告》,贵州省博物馆考古研究所编:《贵州田野考古四十年(1953~1993)》,第236~264页,贵州民族出版社,1993年。

[22]贵州省文物考古研究所:《贵州兴仁县交乐十九号汉墓》,《考古》2004年第3期。

[23]贵州省博物馆考古组:《贵州兴义、兴仁汉墓》,《文物》1979年第5期。

[24]陈炳应:《兰州、张掖出土的汉代铜车马》,《文物》1988年第2期。

[25]敦煌市博物馆:《敦煌南湖东汉墓清理简报》,《陇右文博》2002年第2期。

[26]a.甘博文:《甘肃武威雷台东汉墓清理简报》,《文物》1972年第2期;b.甘肃省博物馆:《武威雷台汉墓》,《考古学报》1974年第2期。

[27]a.《汉书》卷七六《韩延寿传》,第3210页;b.王利器校注:《盐铁论校注》卷六《散不足篇》,第353页,中华书局,1992年。

[28]《汉书》卷二四上《食货志上》,第1135~1136页。

[29]湖北省文物考古研究所编:《江陵凤凰山西汉简牍》,第152页,中华书局,2012年。

[30]高崇文:《西汉诸侯王墓车马殉葬制度探讨》,《文物》1992年第2期。

[31]王振铎遗著,李强整理、补著:《东汉车制复原研究》,图版拾贰,科学出版社,1997年。

[32]同[26]a。

[33]同[26]b。

[34]乔辉:《〈华严经音义〉汇校考索》,第121~123页,陕西人民出版社,2014年。

[35][日]林巳奈夫编:《汉代の文物》,第310~311页,京都大学人文科学研究所,1976年。

[36]a.孙机:《中国古独辀马车的结构》,《文物》1985年第8期;b.孙机:《汉代物质文化资料图说》,第107页,文物出版社,1991年。

[37]袁仲一:《秦陵铜车马有关几个器名的考释》,《考古与文物》1997年第5期。

[38]汪少华:《中国古车舆名物考辨》,第46~47页,商务印书馆,2005年。

[39]萧圣中:《曾侯乙墓竹简释文补正暨车马制度研究》,第91、99页,科学出版社,2011年。

[40](晋)崔豹撰,牟华林校笺:《〈古今注〉校笺》卷上《舆服》,第23页,线装书局,2015年。

[41]《晋书》卷二九《五行志下》,第888页,中华书局,1974年。

[42](唐)萧嵩等撰,周佳、祖慧点校:《大唐开元礼》卷二《大驾卤簿》,第64页,浙江大学出版社,2016年。

[43]《宋史》卷一四八《仪卫志六》,第3467页,中华书局,1977年。

[44]《元史》卷七九《舆服志二》,第1961页,中华书局,1976年。

[45]高文主编:《中国巴蜀新发现汉代画像砖》,第31页,四川美术出版社,2016年。

[46]张朋川:《河西出土的汉晋绘画简述》,《文物》1978年第6期。

[47]汪少华:《中国古车舆名物考辨》,第47页注①。

[48]中国美术全集编纂委员会编:《中国美术全集·绘画编1》,第141页,人民美术出版社,1986年。

[49]陕西省考古研究院、乾陵博物馆编著:《唐懿德太子墓发掘报告》,图六四、六五,第117~119页,科学出版社,2016年。

[50]中国敦煌壁画全集编辑委员会编:《中国敦煌壁画全集》6,第193页,辽宁美术出版社、天津人民美术出版社,2006年。

[51]中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《河南安阳市梅园庄东南的殷代车马坑》,《考古》1998年第10期。

[52]a.同[36]a;b.张长寿、张孝光:《殷周车制略说》,“中国考古学研究”编委会编:《中国考古学研究———夏鼐先生考古五十年纪念论文集》,第143~145页,文物

出版社,1986年;c.李淼等:《浅谈商周车具的功能与结构》,中国社会科学院考古研究所编著:《新世纪的中国考古学:王仲殊先生八十华诞纪念论文集》,第1045~1047页,科学出版社,2005年;d.赵海州:《东周秦汉时期车马埋葬制度》,第104~106页,科学出版社,2011年。

[53]a.南京博物院、盱眙县文广新局:《江苏盱眙县大云山西汉江都王陵一号墓》,《考古》2013年第10期。b.赵海州:《东周秦汉时期车马埋葬制度》,第104~106页。

[54]张长寿、张孝光:《说伏兔与画》,《考古》1980年第4期。

[55]孙机:《汉代物质文化资料图说》,第105、113页。

[56]中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理处编:《满城汉墓发掘报告》,第193~197页,文物出版社,1980年。

[57]崔大庸:《双乳山一号汉墓一号马车的复原与研究》,《考古》1997年第3期。

[58]a.张治强、穆朝娜:《河北高庄汉墓出土实用车马复原研究》,《文物春秋》2005年第6期;b.河北省文物研究所、鹿泉市文物保管所编著:《高庄汉墓》,第50~61页,科学出版社,2006年。

[59]赵海州:《东周秦汉时期车马埋葬制度》,第105页。

[60]中国社会科学院考古研究所文化遗产保护研究中心、南京博物院考古研究所大云山考古队:《江苏盱眙县大云山汉墓七号陪葬坑实验室考古清理》,《考古》2017年第8期。

[61]扬市文物考古研究所、仪征市博物馆:《江苏仪征市烟袋山西汉车马陪葬坑发掘简报》,《考古》2017年第11期。

[62]四川省文物考古研究院、绵阳博物馆编:《绵阳双包山汉墓》,第116~117页,文物出版社,2006年。

[63]中国科学院考古研究所编著:《长沙发掘报告》,第150页,科学出版社,1957年。

[64]山东省文物考古研究所、临淄区文物管理局编:《临淄山王村汉代兵马俑》,第76页,文物出版社,2017年。

[65]赵海州:《东周秦汉时期车马埋葬制度》,第106页。

[66]a.(汉)许慎撰,(清)段玉裁注:《说文解字注》卷五篇上《竹部》,第195~196页,上海古籍出版社,1981年;b.(东汉)刘熙撰,(清)毕沅疏证,(清)王先谦补,祝敏徹等点校:《释名疏证补》卷七《释车》,第259页,中华书局,2008年。

[67]王振铎遗著,李强整理、补著:《东汉车制复原研究》,第51页。

[68]刘永华:《中国古代车舆马具》,第108页,上海辞书出版社,2002年。

[69]赵海州:《东周秦汉时期车马埋葬制度》,第81页。

[70](汉)许慎撰,(清)段玉裁注:《说文解字注》卷六篇上《木部》,第261页。

[71]周祖谟校:《广韵校本》卷三《上声》,第308页,中华书局,2011年。

[72]张传官:《急就篇校理》卷三,第213页,中华书局,2017年。

[73]孙机:《汉代物质文化资料图说》,第330页。

[74]广西文物保护与考古研究所等:《广西贵港马鞍岭梁君垌汉至南朝墓发掘报告》,《考古学报》2014年第1期。

[75]三国、北朝、唐代个别陶或青瓷有棚牛车模型于车厢后安装有笭。参见:a.南京大学历史系考古专业等编著:《鄂城六朝墓》,第235~236页,科学出版社,2007年;b.杨燕:《谈谈馆藏北魏陶牛车和古代牛车》,《文物天地》2016年第11期;c.辛明伟、李振奇:《河北清河丘家那唐墓》,《文物》1990年第7期。

[76]北朝至初唐有棚牛车于车厢、辕交接处置一枕形器物,因其被织物所覆盖遮蔽,是否为笭还不能十分确定。参见:a.山西省博物馆编辑:《太原圹坡北齐张肃墓文物图录》,第6页,中国古典艺术出版社,1958年;b.山西省考古研究所、太原市文物考古研究所编著:《北齐东安王娄睿墓》,第71~73页,文物出版社,2006年;c.山东省博物馆:《山东嘉祥英山一号隋墓清理简报———隋代墓室壁画的首次发现》,《文物》1981年第4期;d.谭旦冏编著:《中国陶瓷》2,第122页,(台北)光复书局,1980年。

[77]广东广州市黄花岗东汉后期的M5064所出陶牛车模型(M5064:34)车厢前有一扁长方箱体。该箱体前面左右两侧有穿孔用于安装双辕。目前无法确定其是否为笭,如果是笭,则东汉后期即出现带盖板的笭,并且利用穿孔将笭安装在双辕之上。参见:a.中国社会科学院考古研究所、广州市博物馆编:《广州汉墓》,第431页、图版一五七,文物出版社,1981年;b.徐州博物馆:《江苏徐州市楚岳山庄北齐墓发掘简报》,《中原文物》2010年第3期。

[78]此类牛轺车模型甚至见于隋代墓葬,疑为复古现象。参见:a.山东邹城市文物局:《山东邹城西晋刘宝墓》,《文物》2005年第1期;b.偃师市文物旅游局、洛阳市文物考古研究院:《河南偃师大冢头西晋墓发掘简报》,《文物》2016年第9期;c.江西省文物考古研究所、南昌市博物馆:《南昌火车站东晋墓葬群发掘简报》,《文物》2001年第2期;d.郎保利、杨林中:《山西沁源隋代韩贵和墓》,《文物》2003年第8期。

[79]a.甘肃省文物考古研究所编:《酒泉十六国墓壁画》,图版“北壁·通幔车”,文物出版社,1989年;b.朝鲜画报社出版部编集:《高句丽古坟壁画》,图版23,朝鲜画报社,1985年;c.陕西省文物管理委员会:《西安南郊草厂坡村北朝墓的发掘》,《考古》1959年第6期;d.咸阳市文物考古研究所编著:《咸阳十六国墓》,第97~99页,文物出版社,2006年;e.中国社会科学院考古研究所、河北省文物研究所编著:《磁县湾漳北朝壁画墓》,第132~134页,文物出版社,2003年;f.中国敦煌壁画全集编辑委员会编:《中国敦煌壁画全集》4,第97页。

[80]西晋时期,轺车以是否有后门作为官员品秩高低的一个标志。有车耳的轺车可能与轓车类似。参见《晋书》卷二五《舆服志》载:“三品将军以上、尚书令轺车黑耳有后户,仆射但有后户无耳,并皂轮。尚书及四品将军则无后户,漆毂轮。”第763页,中华书局,2011年。

[81]宁夏固原博物馆:《彭阳新集北魏墓》,《文物》1988年第9期。

[82]朝鲜画报社出版部编集:《高句丽古坟壁画》,图版23。

[83]a.南京大学历史系考古专业等编著:《鄂城六朝墓》,第235~236页;b.西安市文物保护考古研究院:《西安南郊郭杜镇西晋墓发掘简报》,《文博》2013年第3期;c.咸阳市文物考古研究所编著:《咸阳十六国墓》,第39~97页;d.大同市考古研究所:《山西大同沙岭北魏壁画墓发掘简报》,《文物》2006年第10期;e.南京市博物馆、南京市雨花台区文化局:《南京雨花台石子岗南朝砖印壁画墓(M5)发掘简报》,《文物》2014年第5期;f.陕西省考古研究院:《陕西咸阳邓村北周墓发掘简报》,《考古与文物》2017年第3期;g.山西省考古研究所编著:《太原沙沟隋代斛律彻墓》,第88、90页,科学出版社,2017年;h.河南省文化局文物工作队:《郑州上街区唐墓发掘简报》,《考古》1960年第1期。

[84]a.宁夏文物考古研究所、彭阳县文物管理所编:《王大户与九龙山———北方青铜文化墓地》,第736页注⑧,文物出版社,2016年;b.林怡娴、[德]ThiloRehren:《凉山州博物馆藏盐源征集费昂斯串珠的考察》,《四川文物》2017年第6期。

[85]a.孙机:《汉代物质文化资料图说》,第407页;b.赵德云:《西周至汉晋时期中国外来珠饰研究》,第122~127、205~206页,科学出版社,2016年。

[86]a.李宁利:《古埃及圣甲虫雕饰的象征意义研究》,《中山大学学报(社会科学版)》2012年第5期;b.Fiona Richards:The Anra Scarab : An archaeological and historical approach, BAR Publishing Oxford,2016,pp.35~122.

[87](汉)刘珍等撰,吴树平校注:《东观汉记校注》卷三《顺帝纪》,第112页,中华书局,2008年。

[88]名古屋ボストン美术馆编集、发行:《古代地中海世界の美术(图录)》,第105、208页,1999年。

[89]a.左骏:《西汉至新莽宝玉石微雕———从系臂琅玕虎珀龙说起》,(台北)《故宫文物月刊》第369期;b.赵德云:《西周至汉晋时期中国外来珠饰研究》,第122~127、205~206页。

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=193

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】