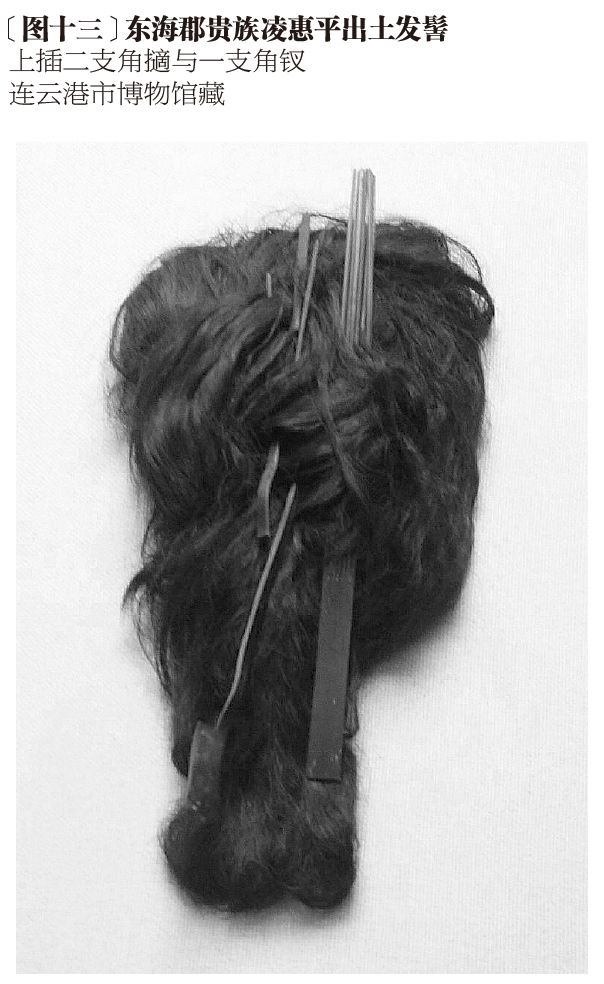

-

11月18日

-

“擿”考

李芽、王永晴

原文发表于《故宫博物院院刊》2019年第10期,91-99页

内容提要:擿又名“揥”,是一种扁平细长且一端有细密长齿的发饰,由竹木、骨角、象牙或玳瑁制作而成。其形制有方首与圆首之分,无论男女都可使用,可作为发饰,可搔头并束发或用来篦发垢。擿诞生于周,流行于西汉,自西汉以后便很少出现,其消失与自身功能涉及过多而导致实用性不强,及女子发髻由垂髻转向高髻而导致对束发器具功能要求的转变有关。本文通过文献与实物资料相互印证,考证了擿的功能、形制、戴用方式和发展演变等。

关键词:擿、揥、首饰、汉代

中国古人头部的簪戴,以簪、钗二者最为常见。其中簪起源最早(旧石器时代便已有之),流行时间也最长,且男女皆可使用。钗最早见于新石器时代墓葬,但真正开始普遍使用则要到西汉晚期,且使用者多为女性,适用于挽束较高大的发髻。在钗普遍流行之前,还曾经流行过一种介乎于簪、钗之间的发饰,那就是擿。擿诞生于周,流行于西汉,其也是男女皆用,但西汉以后便很少见,其名其式都逐渐湮没不闻。

擿,有三个读音:[zhì][zhāi]和[tī]。擿,古又可写作“揥[tì]”或“摘”。《广雅疏证》中说:“擿者:《说文》擿,搔也。《列子·黄帝篇》指擿,无痟痒。释文云:擿,搔也。擿,训为搔,故搔头谓之擿。《说文》云:䯤,骨擿,之可会发者。《墉风·君子·偕老篇》:象之揥也。毛传云:揥,所以摘发也。释文:摘,本又作擿。正义云:以象骨搔首,因以为饰,故云‘所以摘发’。擿、摘、揥,声近义同。”[1]《诗经·魏风·葛履》中有“好人提提,宛然左辟,佩其象揥”一句,《毛传》中对此“象揥”的解释是:“象揥,所以为饰。”《释名·释首饰》亦云:“揥,摘也,所以摘发也。”《广韵》:“楴:楴枝,整发钗也。”马瑞辰《毛诗传笺通释》曰:“揥者,搔头之簪。”

一、擿的功能

从以上文献可知,擿的基本功能有三:

其一是“为饰”,即佩戴于头部的首饰,说明它具有一定的装饰性。辛追插戴的擿,端首便系有装饰性的木质摇叶。

其二是“搔头”。这里的“搔头”可以有两种理解,一是动词,抓、挠的意思,目的是使头“无痟痒”。如《西京杂记》载:“武帝过李夫人,就取玉簪搔头,自此后,宫人搔头皆用玉,玉价倍贵焉。”二是名词,其意和簪类似。中国自汉代起就有把簪称为“搔头”的记载,如东汉繁钦《定情诗》:“何以结相于,金薄画搔头。”唐白居易《采莲曲》:“逢郎欲语低头笑,碧玉搔头落水中”,以及《长恨歌》中描写杨玉环首饰“花钿委地无人收,翠翘金雀玉搔头”。这些诗中提到的“搔头”,指的是一种头饰。《说文》中有“擿,搔也。”“搔,括也。”“括,絜也。”又段玉裁注:“絜,束也。……絜束者,围而束之。”这几个字应该是可以相通的。另《说文》“䯤”字下云:“骨擿,之可会发者……说曰:以组束发,乃箸筓,谓之檜。……葢由会发之器谓之䯤,因之束发谓之䯤,与仪礼之檜同。”[2]这说明擿的另一种用途便是“束发”,即收束固定发髻,其功能和簪钗无二。

其三是“洁发”。《札朴》载:“擿、搔,为会发絜发之具也。”[3]“絜”除了通“係(系)”之外,也通“潔(洁)”。《礼记注疏》云:盥洗扬觯,所以致絜也。这里的“絜”便是清洁的意思。古人一般用什么工具洁发呢?用“栉[zhì]”。《说文通训定声》载:“栉,梳比之总名也。……疏曰:比密曰栉。”[4]《说文新附考》载:“篦通作比,亦作枇。”[5]也就是说,梳齿比较密的梳子叫“栉”,实际上就是篦子。古人洗发不便,常用栉来篦除发垢,这在古籍中多有记载。如宋戴復古《答妇词》中有“衣破谁与纫,发垢孰与栉”[6];广东《始兴县志》“列女”篇中有“面垢不洗,髪垢不栉”[7]。一般的束发之簪钗是不具有洁发功能的,而汉代出土的一种扁平细长且一端有细密长齿的束发之器,其造型结合了簪与篦的双重特征,便可兼具束发与洁发的双重功能。这似乎也可以解释,为何“擿”的三个读音中,有一读音与“栉”相同,也念[zhì]。

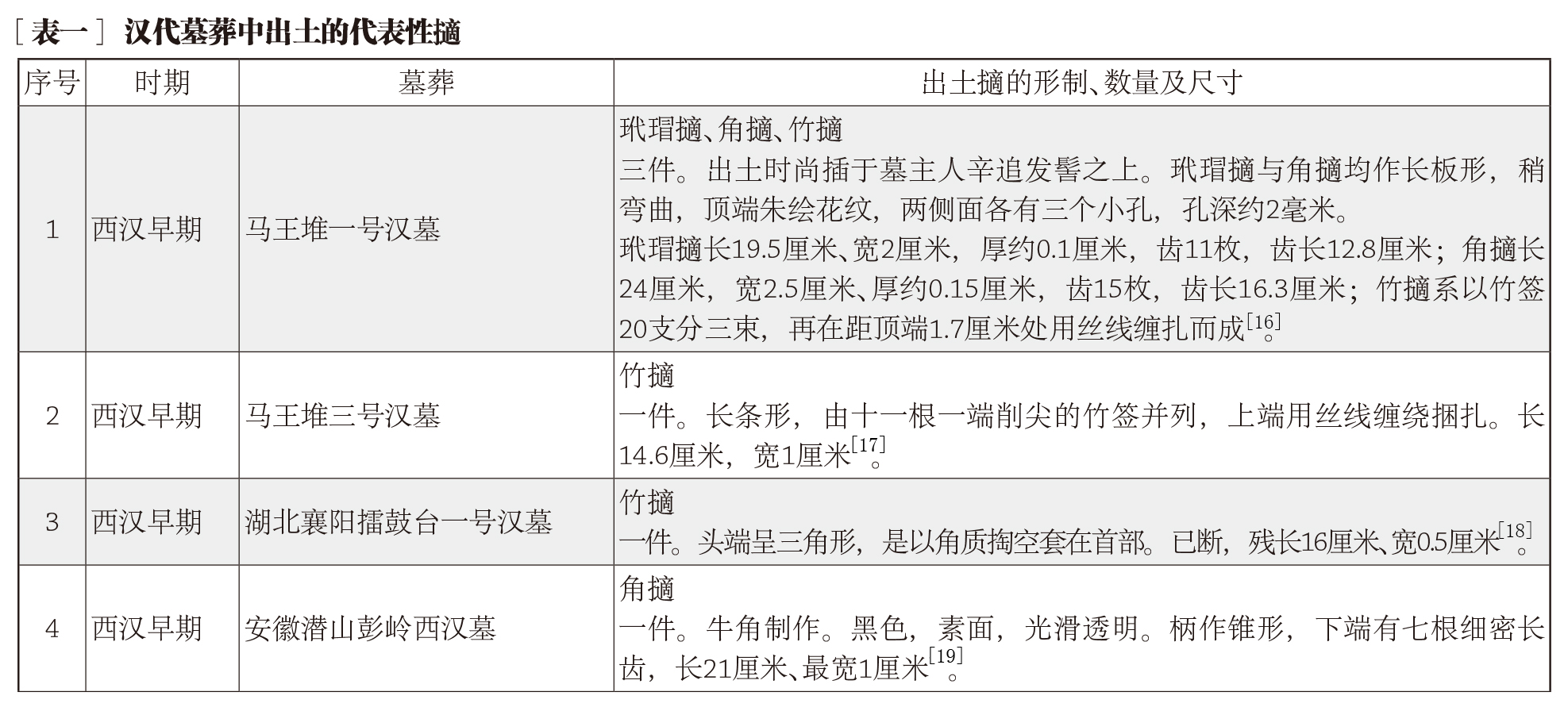

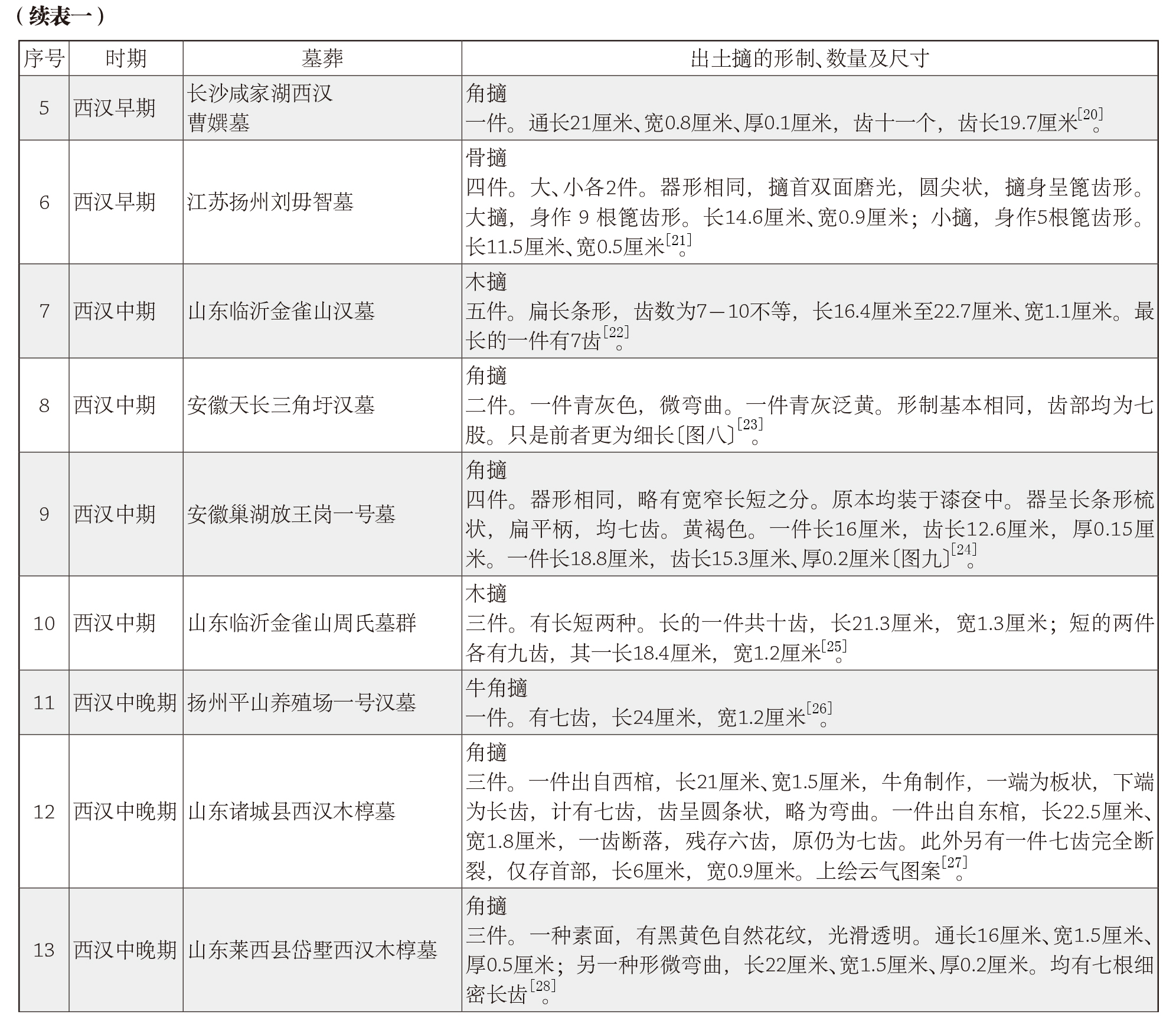

二、擿的材质与形态

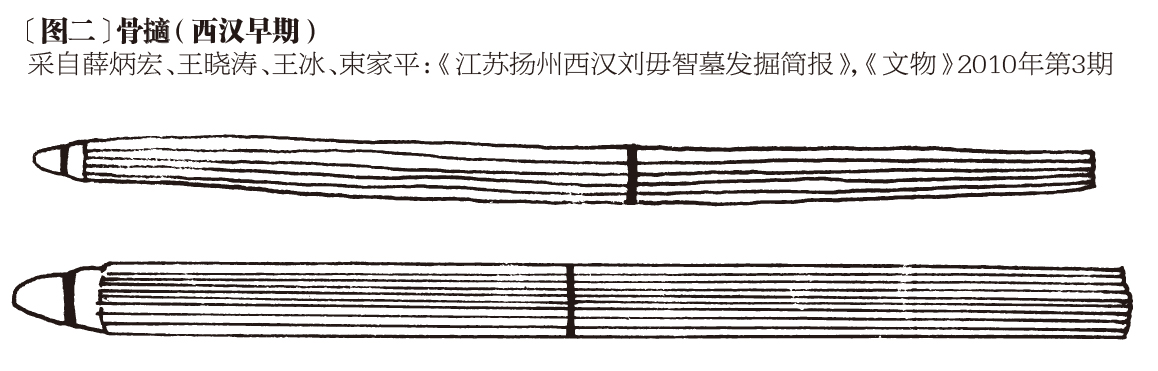

基于以上功能分析,擿应当是西汉墓葬中时常出土的一种扁平细长且一端有细密长齿的发饰。其首端有方首与圆首之分,但绝大部分出土的擿首端都没有坠饰,非常素朴。方首的擿,往往会在首端绘制精致的花纹(图一,表一:19);而圆首的擿则朴素得多(图二,表一:6)。擿尾端的齿数多少不一,以七齿的擿为最多,但是也不乏多至十余齿的。从侧面看,擿因其材质的特性,往往具有一定的弧度,而非笔直。

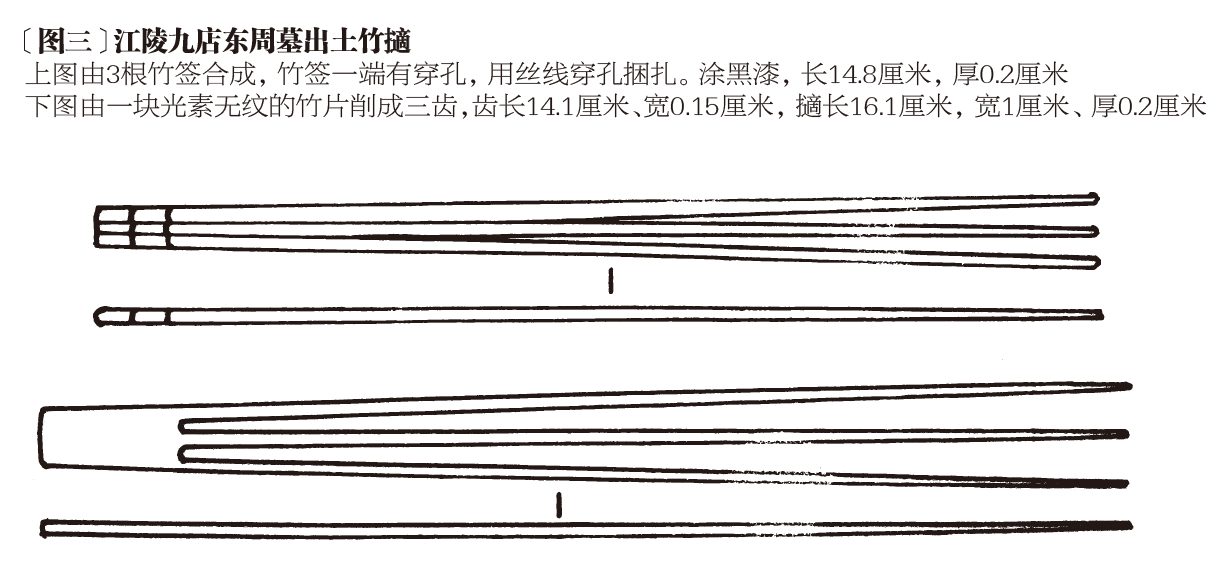

擿在先秦便已有之,但先秦关于擿之制度并无详细记载,这类遗物亦出土很少,目前只有为数不多的几例。如湖北江陵九店东周墓出土三件竹擿,其中一件由一块光素无纹的长竹片削出三齿,出土之时仍插于发髻上;一件则由三根竹签合成,另一件出土时已散(图三)[8]。可见这时的擿尚且比较简易。

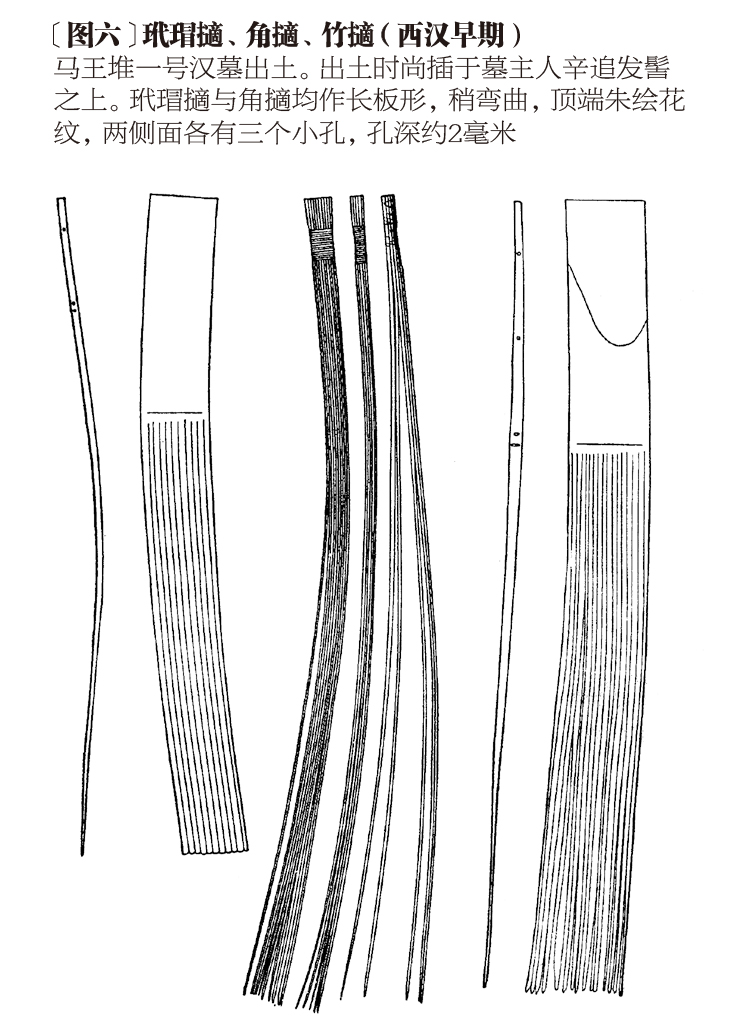

及至汉代,参照《后汉书·舆服志》中对于贵妇首服的描述:“太皇太后、皇太后入庙服……簪以瑇瑁[9]为擿,长一尺,端为华胜,上为凤皇爵,以翡翠为毛羽,下有白珠,垂黄金镊。左右一横簪之,以安蔮结。诸簪珥皆同制,其擿有等级焉。”“公、卿、列侯、中二千石、二千石夫人,绀缯蔮,黄金龙首衔白珠,鱼须擿,长一尺,为簪珥。”[10]可知擿的长度和材质都会依着人物身份等级而变化。等级最高的擿约合汉尺一尺,为玳瑁所制;等级低一些的擿则用“鱼须”制成,这里的鱼须,或为一种海虾的须,也可能是鲸须[11]。而擿首则还要连缀“华胜”“凤凰爵”等装饰品以显示身份。插戴的时候,左右各横插一件,用以固定假发(蔮)并兼装饰发髻。

从擿的材质来看,并无金属与玉石质地者,出土物少数以竹木制成,或许因竹木易腐,绝大多数则都是以玳瑁或骨角制成,与文献记载中提及的“骨擿”、“象揥”、“鱼须擿”、“瑇瑁”擿完全吻合。究其原因,应该和同为篦发工具有关。《礼记·玉藻》载:“栉用樿栉,发晞用象栉。”并注曰:“栉用樿栉者,樿,白理木也,栉,梳也。沐发为除垢腻,故用白理涩木以为梳;发晞用象栉者,晞,干燥也。沐已燥则发涩,故用象牙滑栉以通之也。”[12]白理木因木质较涩,故洗头时用之篦发易于除垢腻。洗后发干则发涩,象牙梳因比较滑故便于梳通。擿也是同理。因此,用木和象牙做梳栉,在新石器时代便屡见不鲜[13]。

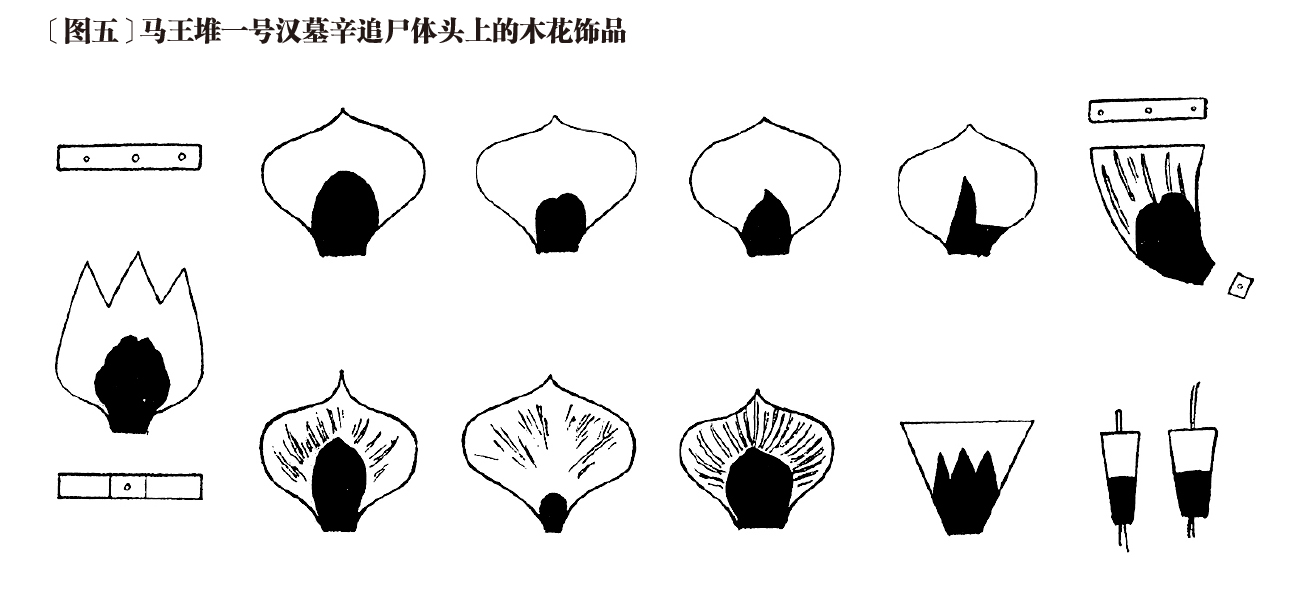

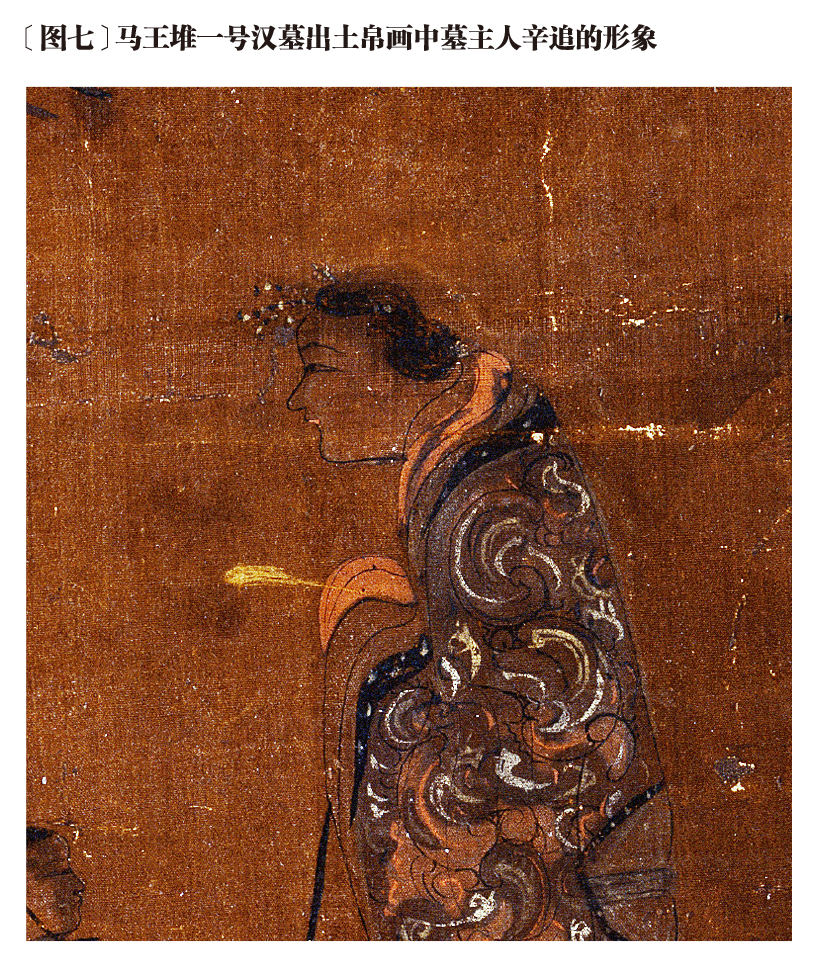

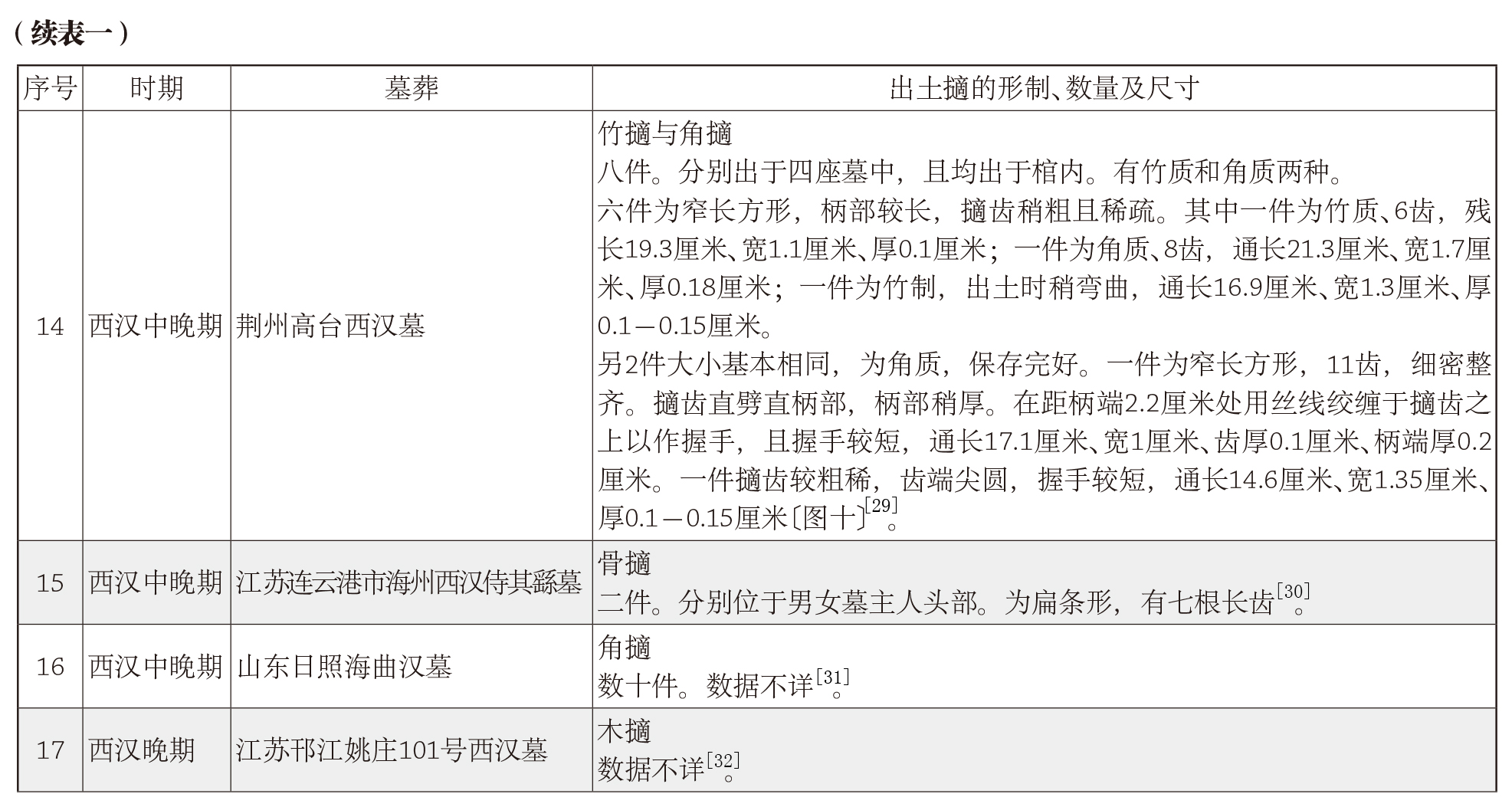

擿的制法,往往是取整块的材料,直接雕刻出来。一些竹木材质的擿会略有不同,有一些是将数根细长的竹针会束成一排,于其头部加以束系的,又或简单地以丝线捆扎,或另附一个小巧的擿头。至于《后汉书》中记载的那类擿首连缀有装饰物的华丽类型,则可从马王堆一号汉墓女尸辛追夫人的发饰看到。观察开棺时辛追夫人的头部状态可见,其发式为:前发中分,分别梳向耳后,与后发拢为一束,再于真发下半部坠连假发,松松反绾于头顶,编一平髻,再于髻上插三支长擿(图四)。伴随长擿同出的,还有29件绘漆涂金的木花饰片,只是出土时已散乱(图五)。而长擿的首端,一支竹擿以丝线缠成,另两支玳瑁擿与角擿,两侧面则均有3个深约0.2厘米的小孔(图六,表一:1)[14],这很可能是为了便于连缀木花饰片所钻。据此推想原本插戴的状态,应是两支长擿一左一右平插于鬓边,两侧分别垂下悬坠的涂金木质摇叶。而一支竹擿则插于发髻正中,首部以丝线将数片木花饰片缠扎出花形。可以说,帛画上的老妇,其首饰与墓主人头部实际所戴基本是完全一致的(图七)。

从擿的出土年代来看,目前考古发掘出土有擿的墓葬,绝大多数所处时代都是西汉,东汉时代只有东汉初年朝鲜乐浪汉墓等出土过为数不多的几例(表一)。从出土文物来看,自东汉起,除簪外,女子更喜好插戴钗,钗的流行与擿的没落恰好是前后相继的关系,这不应该是毫无理由的。据推测有两方面原因:其一是擿的功能过多,篦发不及栉,束发又不及簪钗。其二是从发型的发展来看,西汉女子大多喜爱垂髻,而自西汉晚期开始,女子的发髻渐趋高耸,直到东汉出现了夸张的“城中好高髻,四方高一尺”。垂髻对于束发用品的支撑力要求不高,而擿因其细密的梳齿与竹木骨角材质的特性,本身的确并不具备很大的支撑力。而钗因其只有两齿,故齿可以做得比较结实,且钗大多用金属材质做成,便于支撑高大的发髻。如四川宝兴陇东东汉墓所出的数件发钗,其中一种为铜质钗,下部仍是两股弯折的钗脚,上部却被作成宽大突出的片状;又一种铁钗,以细长的铁丝缠绕制成,钗头弯折出扁平的弧度[15]。这样的钗头设计,明显是为了便于承托沉重的发髻,而擿并不具备这样的功能。自东汉之后,高髻便一直是女子发髻中的主流,因此擿因其实用性的不足而被制作方便并坚固的两股钗取代,而栉则以独立存在的形式与梳同置于妆奁之内,便也在情理之中。

三、擿的插戴方式

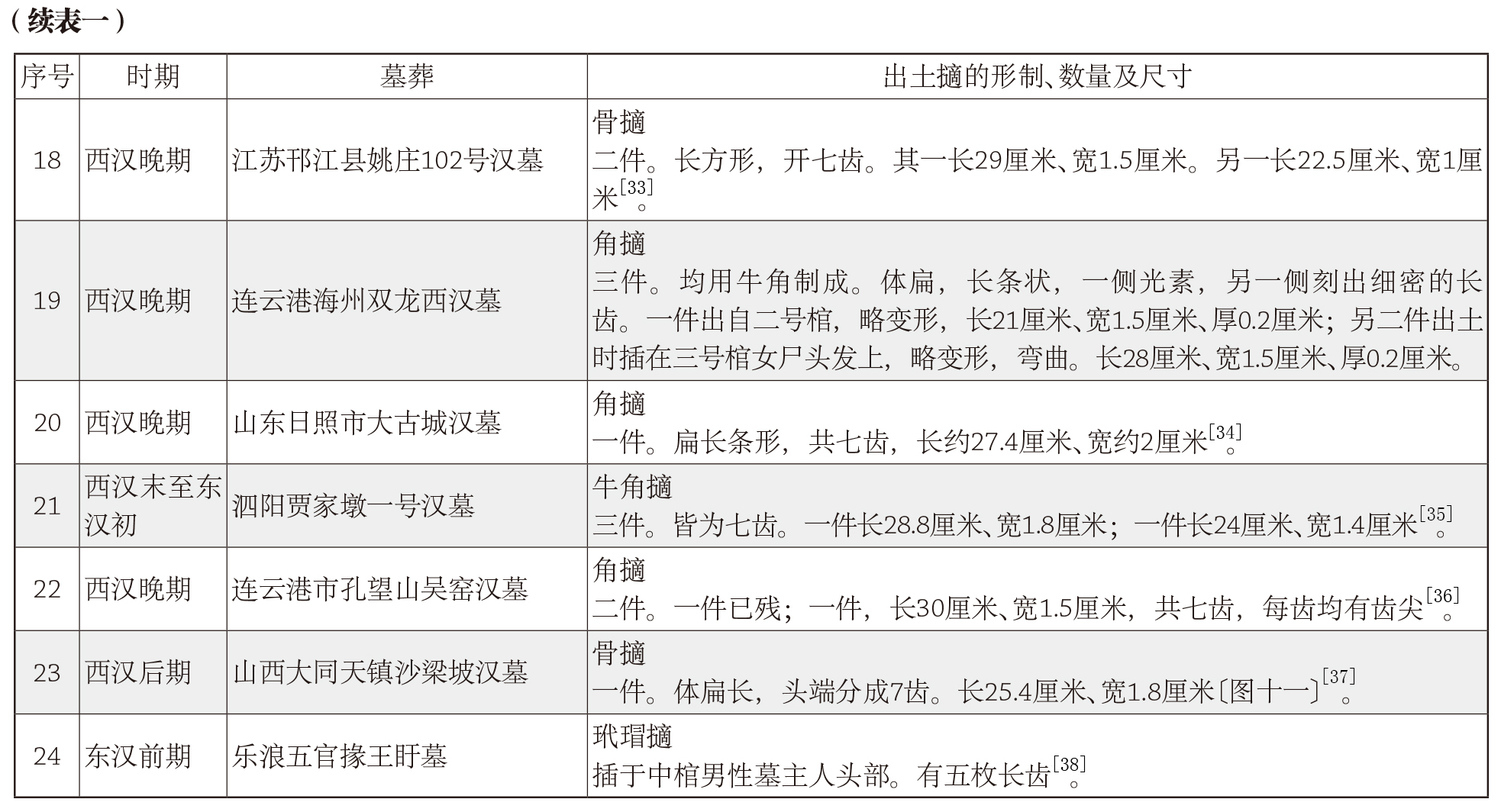

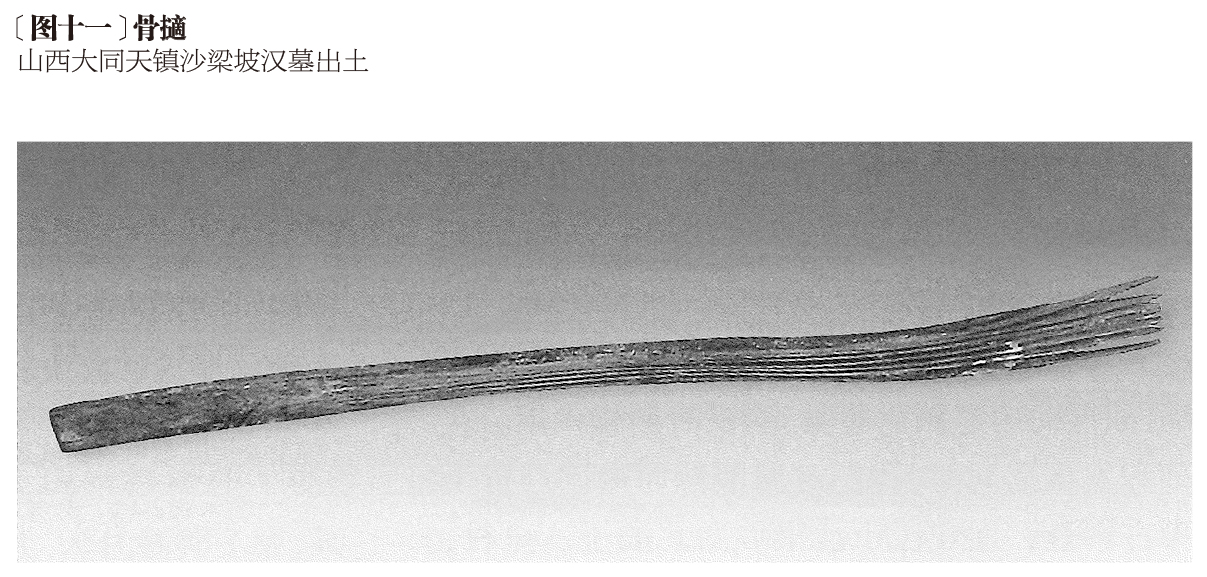

从汉代墓葬中出土的保存比较完好的发髻来观察,擿最简单的插戴方式,便是束一个简单的发髻,再插上一支擿以固定,类似簪的功能。例如乐浪五官掾王盱墓中棺男性墓主人头部,便插有一支玳瑁擿;又如山东莱西县岱墅西汉木椁墓,出土时女性墓主人发髻尚保存完好,于头后结作简单的发髻,再横贯一支角擿(图十二)[39]。

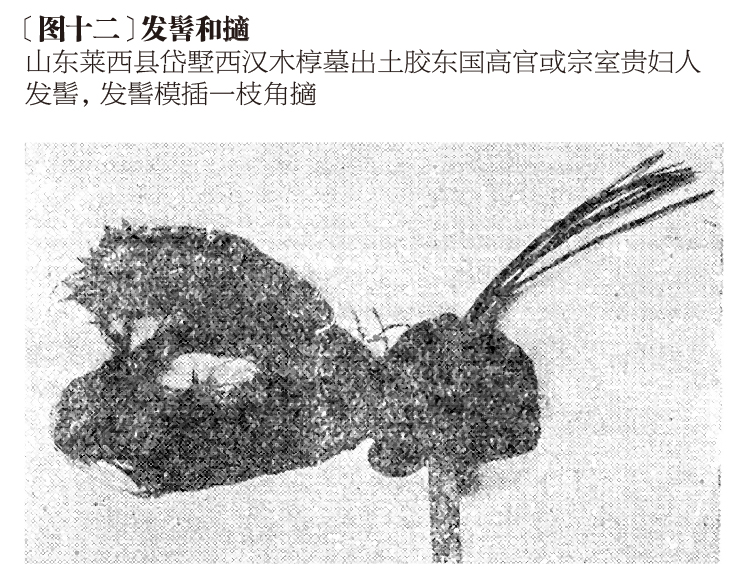

较为复杂的插戴方式则让擿进一步发挥出了“为饰”的作用。如马王堆一号汉墓所见墓主人辛追的发式(图四),掺有假发的发髻反绾至头顶,再插上三支擿,擿首甚至增饰各类涂金涂朱的木花饰片,构成了华饰与擿的组合。又如连云港海州西汉晚期墓所见女性墓主人东海郡贵族凌惠平的发式,亦是插上了二擿一钗(图十三)。但这些发髻的共同特点便是都不属于高髻。

综上所述,擿是一种扁平细长且一端有细密长齿的发饰,由竹木、骨角、象牙或玳瑁制作而成。无论男女都可使用。擿的制法往往是取整块的材料直接雕刻而成。其形制有方首与圆首之分,尾端的齿数多少不一,以七齿的为最多,但是也不乏多至十余齿者。其基本用途有三:一则为饰;二则搔头并束发;三则可篦发垢。其诞生于周,流行于西汉,自西汉以后便很少出现,它的消失或与自身功能过多,及女子发髻由垂髻转向高髻而导致对束发器具功能要求的转变有关。

注释:

[1](清)王念孙撰,钟宇讯点校:《广雅疏证》页63,中华书局,1983年。

[2](汉)许慎撰,(清)段玉裁注:《说文解字注》页167,中州古籍出版社,2006年。

[3](清)桂馥撰,赵智海点校:《札朴》页33,中华书局,1992年。

[4](清)朱骏声编著:《说文通训定声》页645,中华书局,1984年。

[5](清)钮树玉撰:《说文新附考续考札记(一、二)》页72,中华书局,1985年。

[6]陈梦雷著,杨家骆主编:《鼎文版古今图书集成·中国学术类编·家范典》�页879,鼎文书局,1977年。

[7]成文影民国年石印本,《始兴县志》卷之十三《列传中》。摘自瀚堂典藏古籍数据库。

[8]湖北省文物考古研究所编:《江陵九店东周墓》页324-325,图二二〇,科学出版社,1995年。

[9]瑇瑁即玳瑁。《后汉书·贾琮传》引广雅曰:“瑇瑁形似龟,出南海巨延州”;《汉书·严朱吾丘主父徐严终王贾传第三十四下》:“师古曰:瑇瑁,文甲也。瑇音代。瑁音妺。”

[10]《后汉书》页212-213,中州古籍出版社,1996年。

[11]徐礼节:《<汉语大词典>商补四则》,《井冈山大学学报(社会科学版)》2016年第4期。

[12](汉)郑玄注:《礼记注疏(卷26-30)》页120-121,中华书局,1936年。

[13]如浙江平湖庄桥坟遗址就曾出土过木篦,见浙江省文物考古研究所等:《浙江平湖市庄桥坟良渚文化遗址及墓地》,《考古》2005年第7期;山东泰安大汶口遗址曾出土两把象牙梳,见山东省文物管理处、济南市博物馆:《大汶口:新石器时代墓葬发掘报告》页95,文物出版社,1974年;江苏昆山绰墩遗址M73女性墓主的头顶残留有一把象牙梳,见苏州博物馆等:《江苏昆山绰墩遗址第一至第五次发掘简报》,《马家浜文化》页184,浙江摄影出版社,2004年;浙江海盐周家浜遗址M30出土了一把完整的玉背象牙梳,见浙江省文物考古研究所:《浙江考古精华》,文物出版社,1999年。

[14]湖南省博物馆、中国科学院考古研究所编:《长沙马王堆一号汉墓(上)》页28-29,图二九、三十、三十一,文物出版社,1973年。

[15]杨文成:《四川宝兴陇东东汉墓群》,《文物》1987年第 10期。

[16]上揭《长沙马王堆一号汉墓(上)》,页28-29。

[17]湖南省博物馆�湖南省文物考古研究所编著:《长沙马王堆二、三号汉墓(第1卷 田野考古发掘报告)》页236,文物出版社,2004年。

[18]王少泉:《湖北襄阳擂鼓台一号墓发掘简报》,《考古》1982年第2期。

[19]杨鸠霞:《安徽潜山彭岭战国西汉墓》,《考古学报》2006年第2期。

[20]肖湘、黄纲正:《长沙咸家湖西汉曹墓》,《文物》1979年第3期。

[21]前揭《江苏扬州西汉刘毋智墓发掘简报》。

[22]冯沂:《山东临沂金雀山九座汉代墓葬》,《文物》1989年第1期。

[23]安徽省文物考古研究所编著:《天长三角圩墓地》页374,彩版九〇:3、4,科学出版社,2013年。

[24]安徽省文物考古研究所、巢湖市文物管理所编:《巢湖汉墓》页88,图版一八:2-4,文物出版社,2007年。

[25]沈毅:《山东临沂金雀山周氏墓群发掘简报》,《文物》1984年第11期。

[26]印志华:《扬州平山养殖场汉墓清理简报》,《文物》1987年第1期。

[27]任日新:《山东诸城县西汉木椁墓》,《考古》1987年第9期。

[28]王明芳:《山东莱西县岱墅西汉木椁墓》,《文物》1980年第12期。

[29]湖北省荆州博物馆编著:《荆州高台秦汉墓:宜黄公路荆州段田野考古报告之一》页208,科学出版社,2000年。

[30]南波:《江苏连云港市海州西汉侍其繇墓》,《考古》1975年第3期。

[31]郑同修、崔圣宽:《北方最美的500件漆器:山东日照海曲汉墓》,《文物天地》2003年第3期。

[32]印志华、李则斌:《江苏邗江姚庄101号西汉墓》,《文物》1988年第2期。

[33]印志华:《江苏邗江县姚庄102号汉墓》,《考古》2000年第4期。

[34]杨深富,王仕安:《山东日照市大古城汉墓发掘简报》,《东南文化》2006年第4期。

[35]王厚宇:《泗阳贾家墩一号墓清理报告》,《东南文化》1988年第1期。

[36]纪达凯:《连云港市孔望山吴窑汉墓发掘简报》,《东南文化》1986年第1期。

[37]张畅耕、李白军等:《山西大同天镇沙梁坡汉墓发掘简报》,《文物》2012年第9期。

[38][日]原田淑人、田泽金吾:《乐浪——五官掾王盱の坟墓》,页65,东京:刀江书院,1930年。

[39]王明芳:《山东莱西县岱墅西汉木椁墓》,图5,《文物》1980年第12期。

北京大学历史学系艺术史研究室(https://www.hist.pku.edu.cn/bxjj/245439.htm)目前分三个方向进行艺术史的研究,即中国古代艺术、当代艺术和世界艺术。下挂“北京大学视觉与图像研究中心”(编辑”中国现代艺术档案“和《中国中国当代艺术年鉴》),“北京大学汉画研究所和国际艺术史学会CIHA的秘书处。

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=252

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】