-

12月31日

-

重庆市江津区大路山东汉至蜀汉砖室墓发掘简报

重庆市文化遗产研究院、江津区文物管理所

原文发表于《四川文物》2019年第6期,5-20页

摘要:2018年4月,重庆市文化遗产研究院、江津区文物管理所对位于重庆市江津区油溪镇盘古村二社的大路山墓地进行了抢救性发掘,清理砖室墓2座。其中,M1出土画像石棺2具,是重庆地区为数不多合葬画像石棺墓,时代为东汉末期至蜀汉;M2规模较大、形制较为罕见,时代为东汉晚期。这批资料为川渝地区东汉晚期至蜀汉时期的墓葬研究提供了重要实物资料。关键词:重庆江津区;砖室墓;东汉晚期至蜀汉;画像石棺

一、概况

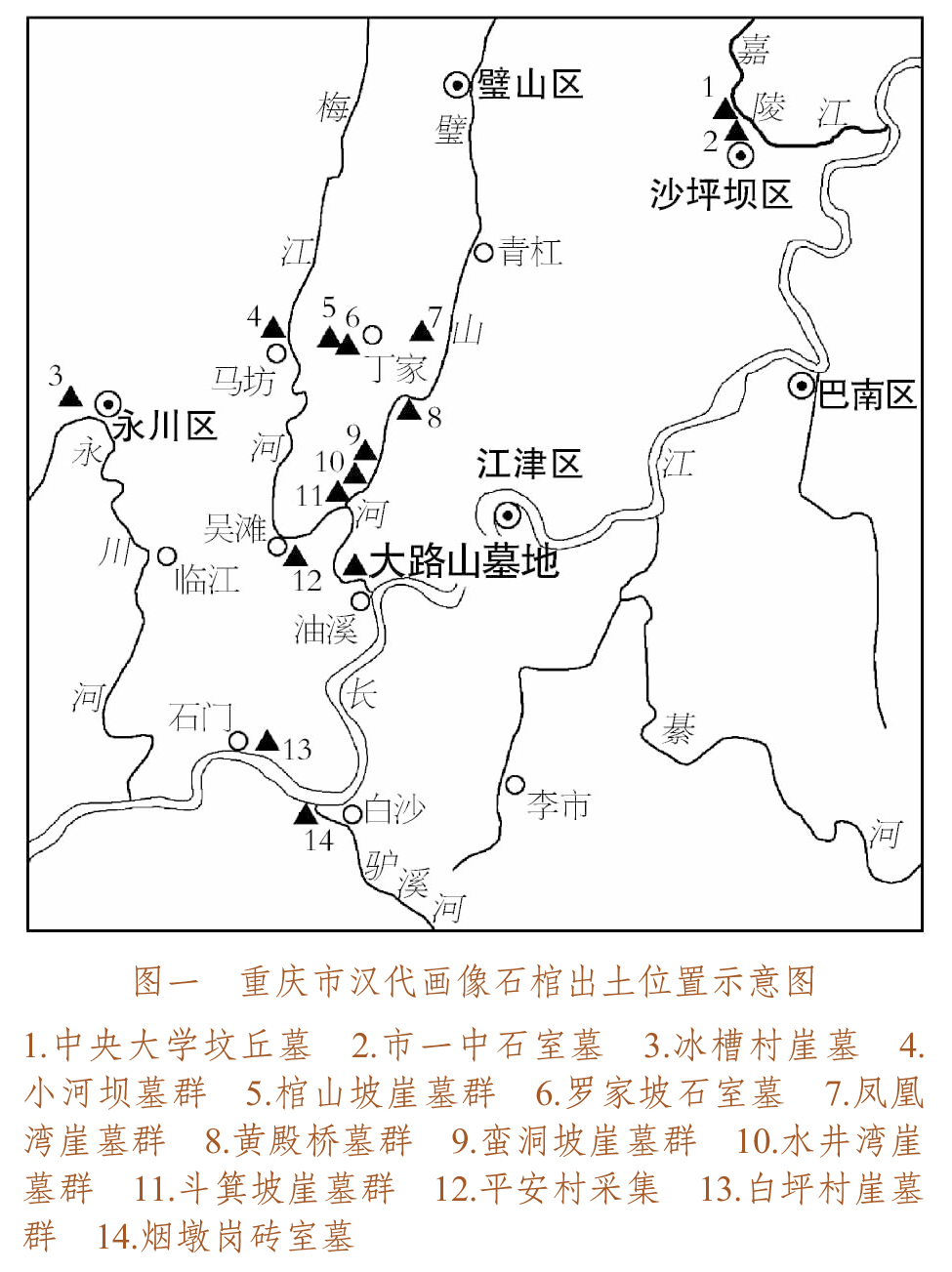

大路山墓地位于重庆市江津区油溪镇盘古村二社,中心地理坐标为北纬29°10′35.02″,东经106°08′08.29″,海拔233米(图一)。该墓地周边地貌为丘陵,其东侧为一条东北—西南走向的长条状丘陵,小地名“大路山”,长江绕其外侧自西南向东北流去,墓地就位于大路山背江一侧的坡地上,东南距长江约780米。墓地西侧约350米处有一条小溪沟,墓地与溪沟之间的地势相对较为平缓。

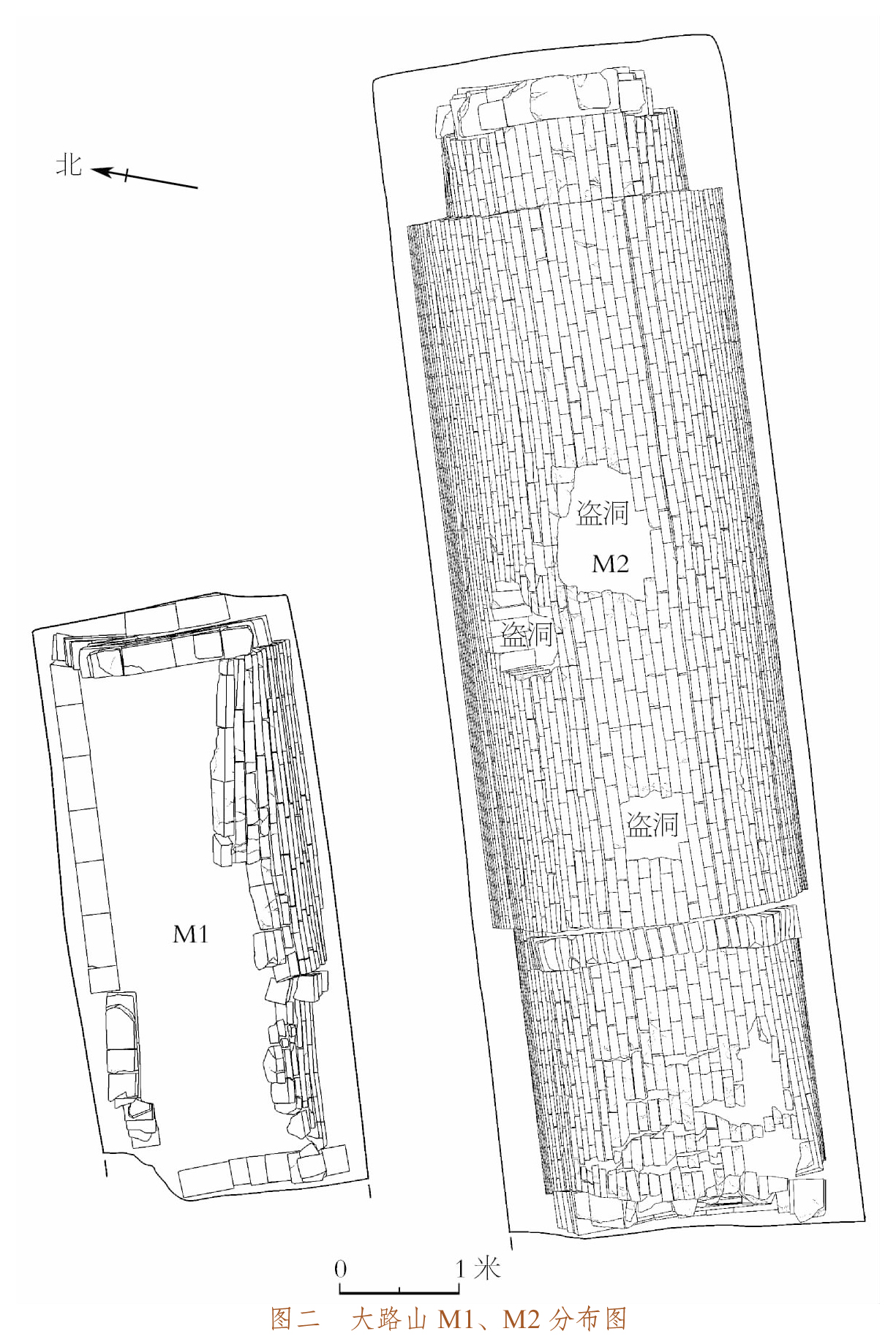

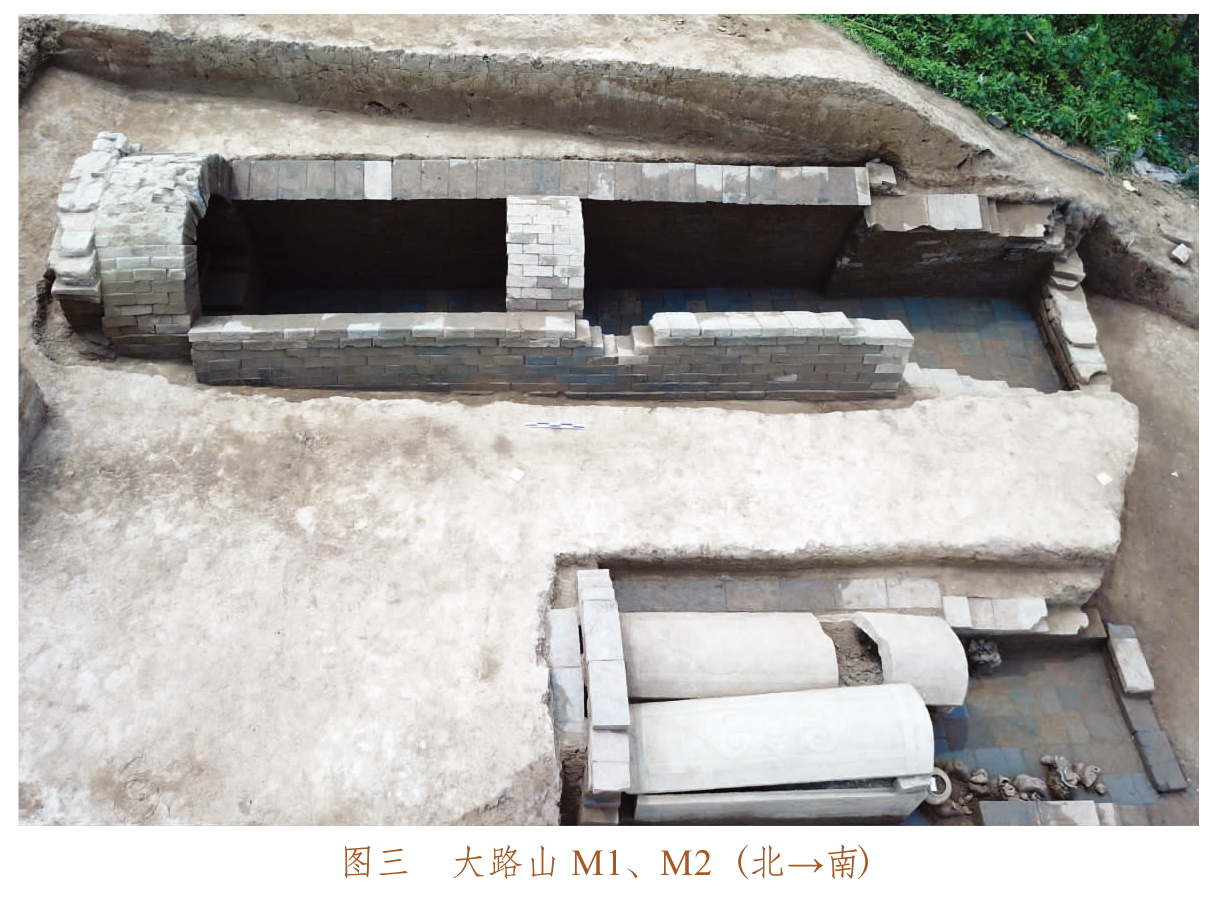

江津区是重庆地区汉至六朝时期画像石棺的重要分布区域,近年来在区境内的白沙镇、[1]石门镇、[2]吴滩镇的砖室墓或崖墓内多有发现。油溪镇的长江两岸也分布有较多的汉至六朝时期的砖室墓,2018年4月,该镇盘古村报告该村大路山有汉代砖室墓被盗掘,并发现有画像石棺。重庆市文物局在接到报告后,指派重庆市文化遗产研究院联合江津区文物管理所开展抢救性考古发掘,共布探方1个,方向350°,布方面积为8米×10米,后对探方东部进行扩方,扩方面积为4.5米×2米,实际发掘面积89平方米。发现东汉至蜀汉时期砖室墓2座,编号2018JYDM1、2018JYDM2(以下简称为M1、M2)(图二、三)。

二、M1

(一)墓葬形制

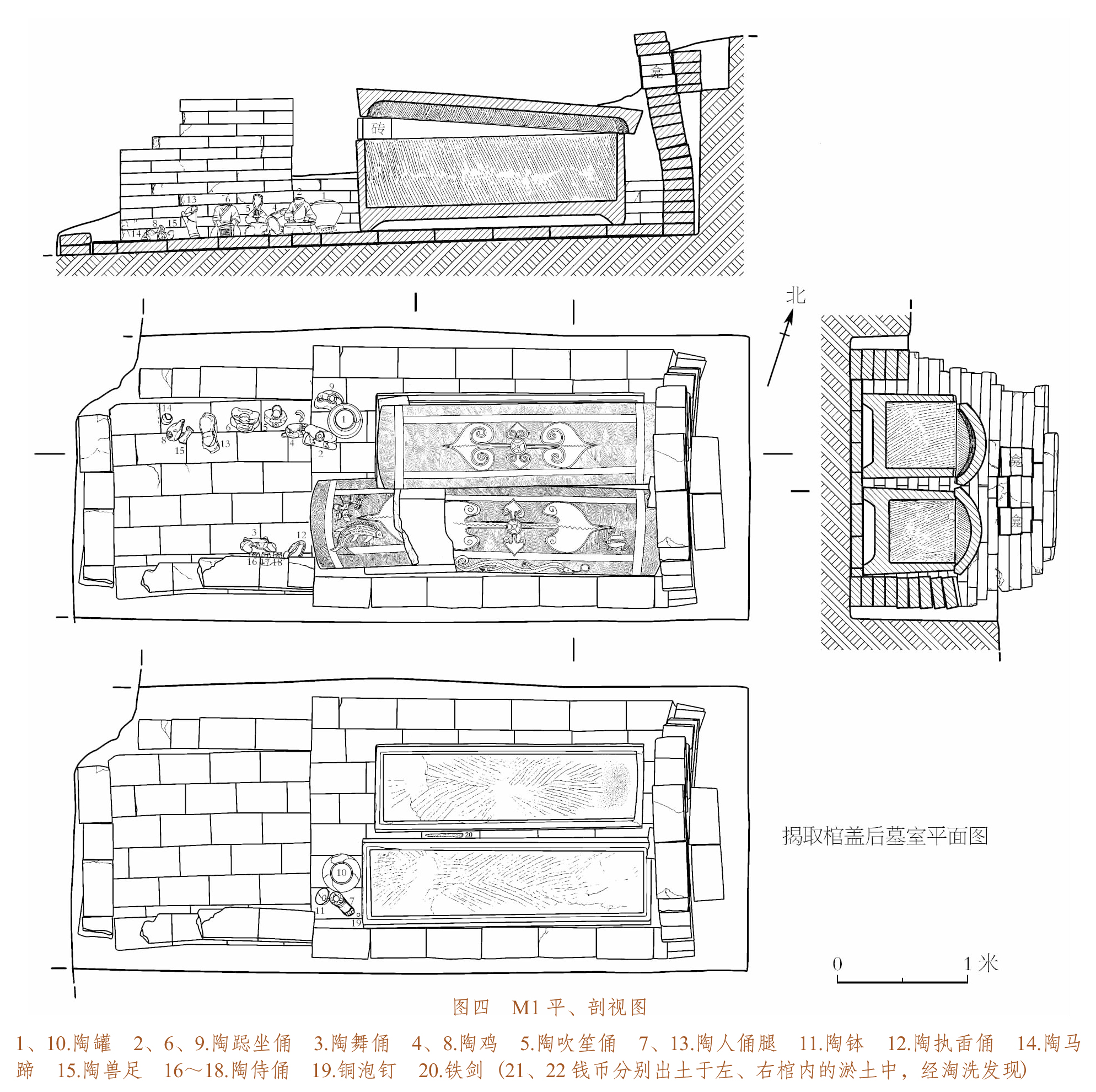

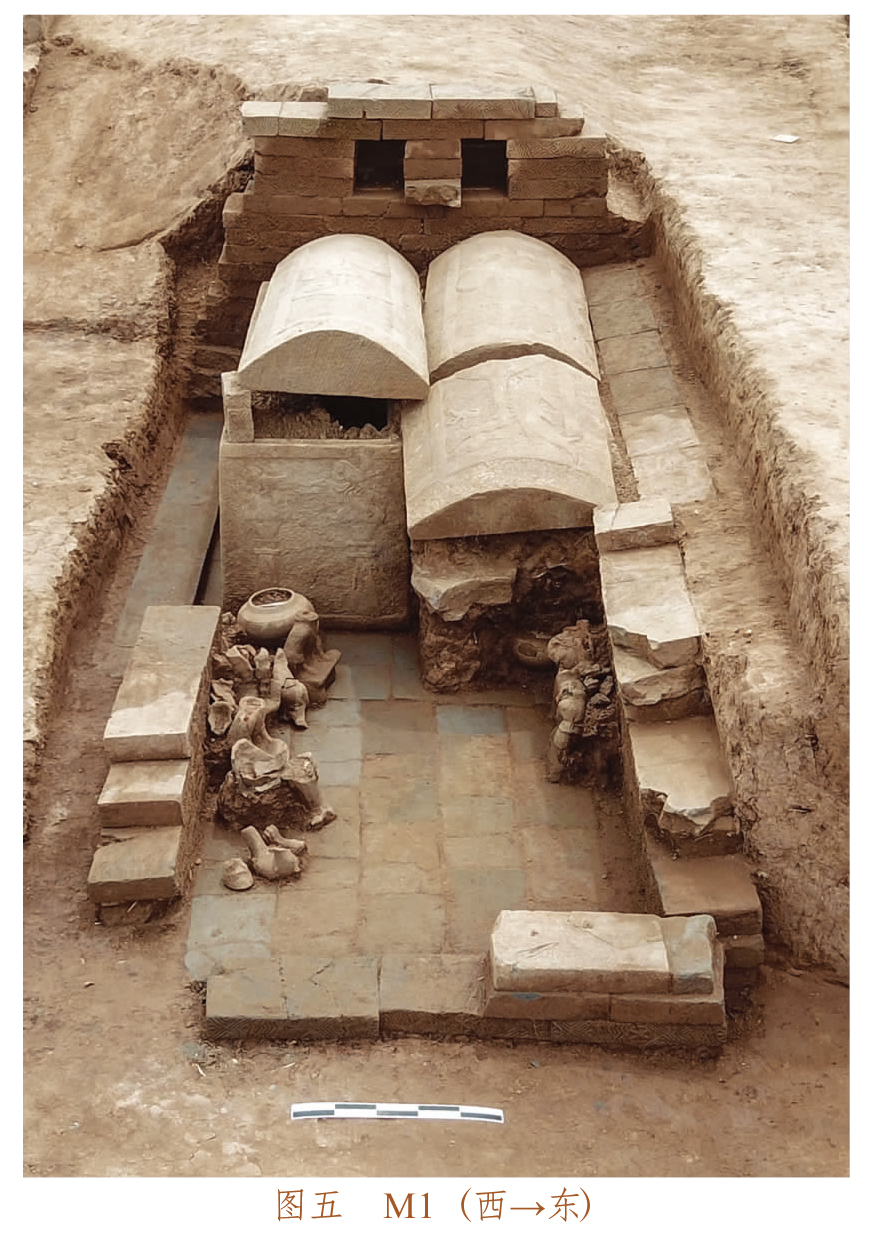

竖穴土圹砖室墓,平面呈凸字形,墓道已被前方水泥路破坏无存,残存部分由封门、甬道和墓室组成(图四、五),墓圹通长5.24、宽2.18~2.18、深0.17~1.52米,墓向为342°。墓砖均为模制,有长方形和楔形两种,其上模印有菱形纹、车轮纹等。

封门残存底部。用长方形砖错缝平砌,部分砖层的花纹朝向墓外。宽1.42、残高0.16~0.9米。

甬道平面呈长方形,直壁券顶。仅南壁残存有部分券顶,用长方形楔形砖起券;两侧壁用长条形砖错缝平砌;底部用长方形素面砖错缝平铺。甬道通长1.56、宽1.28~1.32、残高1.06米。

墓室平面呈长方形,直壁券顶。仅南壁残存有部分券顶,用长方形楔形砖起券;两侧壁及后壁用长条形砖错缝平砌;底部用长方形砖错缝平铺;后壁上方有两个平行的长方形小龛,两龛中间有隔墙,隔墙底部嵌有一块向外伸出的砖。龛宽0.22~0.24、高0.27、进深0.24米;墓室长2.86、宽1.52、残高0.33~0.74米。

随葬品多位于甬道两侧,包括陶俑、陶动物模型、陶罐、陶钵等。墓室内发现紧挨的两具画像石棺,因盗扰左侧石棺的棺盖折断,右侧右棺的棺盖被用砖块顶起。石棺内除发现少量铜钱币外,未发现人骨和其他随葬品。

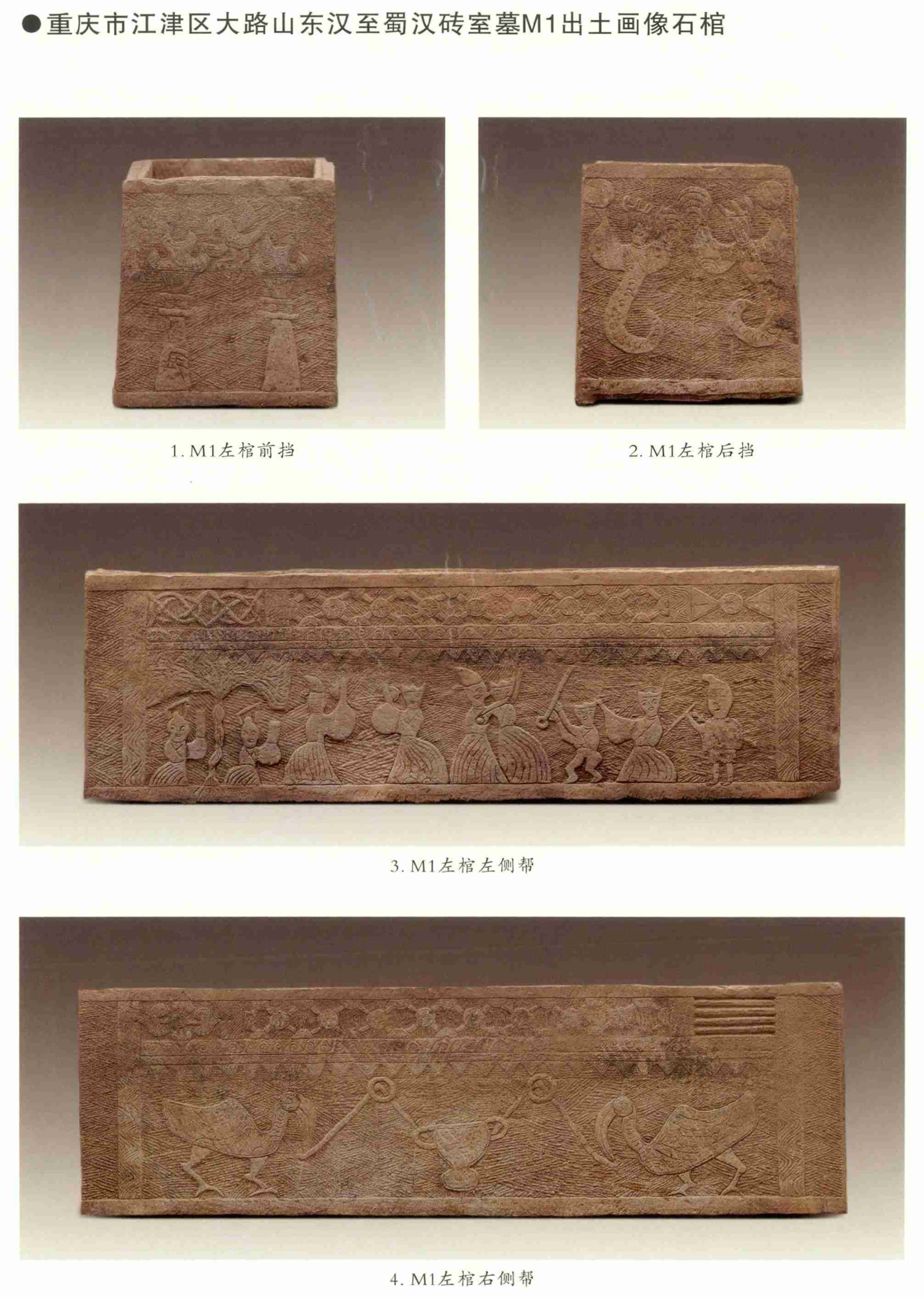

(二)画像石棺

2具。位于M1墓室内,两棺紧邻墓室两壁及后壁,之间仅相距5厘米。两石棺均已被打开,棺内填有少量淤土,左棺淤土中出土钱币1枚,右棺淤土中出土钱币1组53枚。

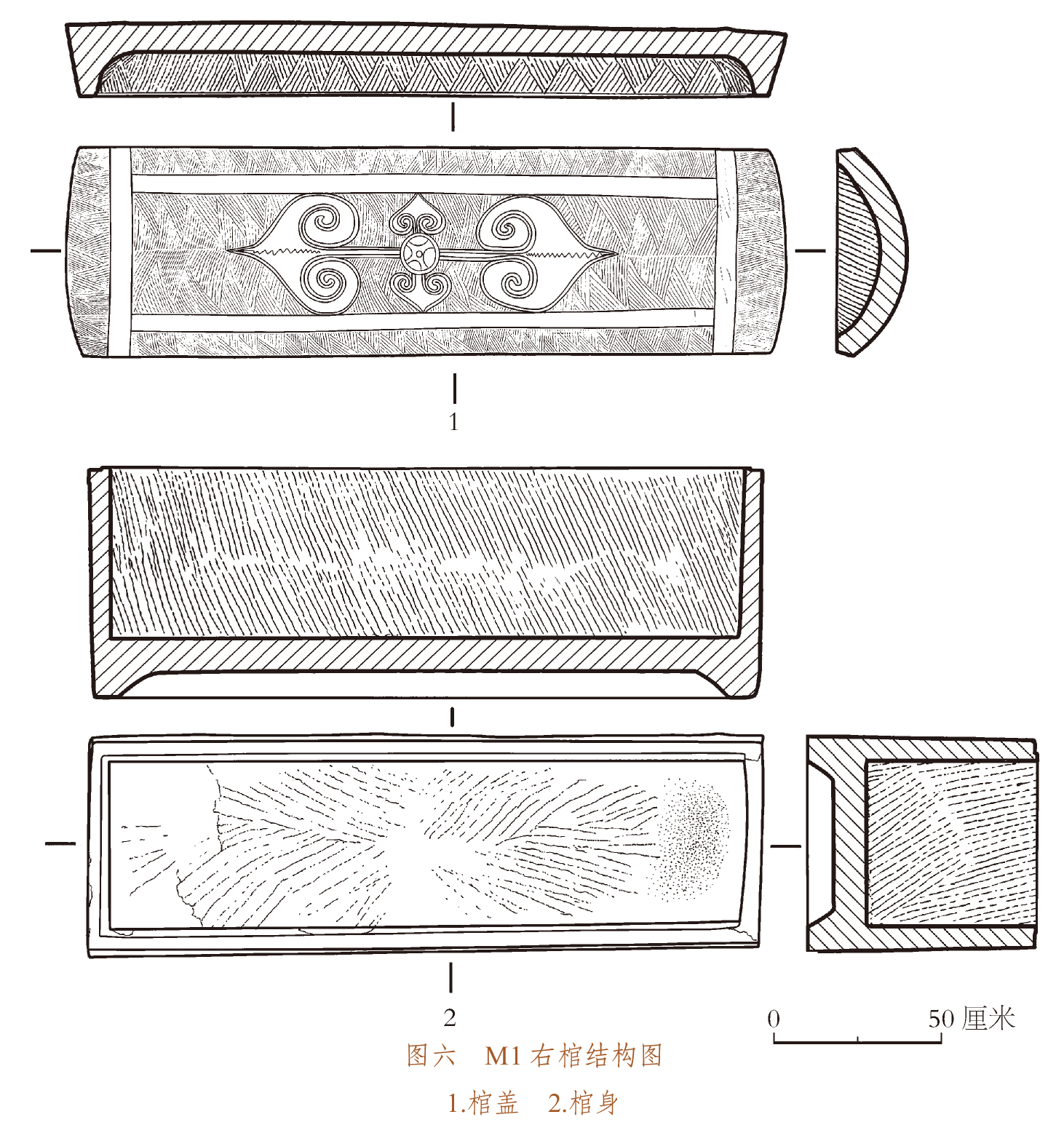

棺盖平面均呈长方形。顶部为弧形;前后有挡,斜直内收;底部内凹,其四面保留有母口以扣合棺身。M1左棺盖断裂为两截,通长2.36、宽0.64、高0.23、厚0.1米。M1右棺盖长2.22、宽0.62~0.65、高0.21~0.23、厚0.1米(图六∶1)。

棺身均内部中空,上窄下宽,平面呈长方形。左右两壁微斜直,壁顶部内侧有凸起的子口;前后两挡较直;棺内底打制较粗糙,外底内凹。M1左棺长2.24、上宽0.64、下宽0.67、高0.71、深0.51、壁厚0.06米。M1右棺长2.08、上宽0.64、下宽0.68、高0.72、内深0.52、壁厚0.06~0.07米(图六∶2)。

1.M1左棺画像

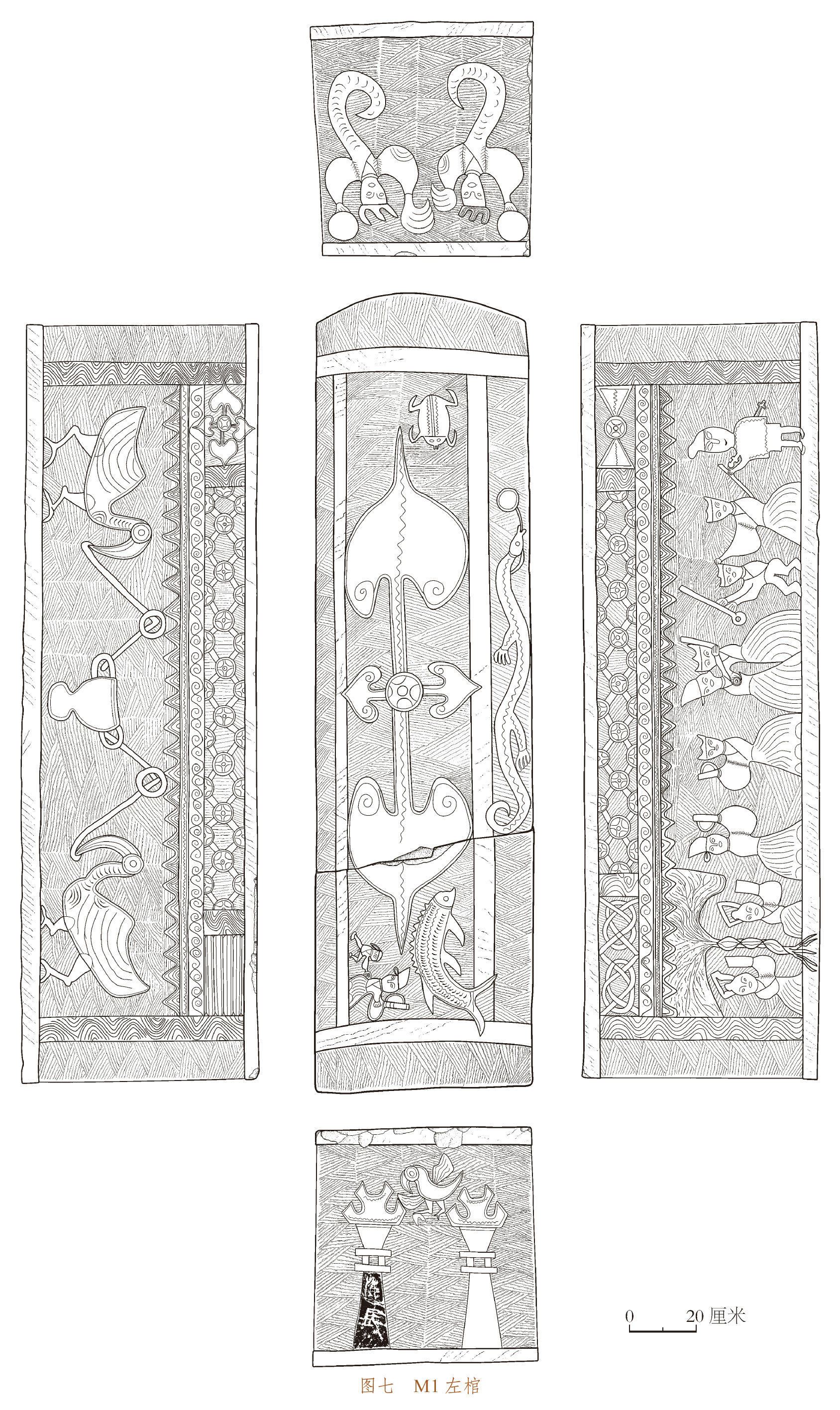

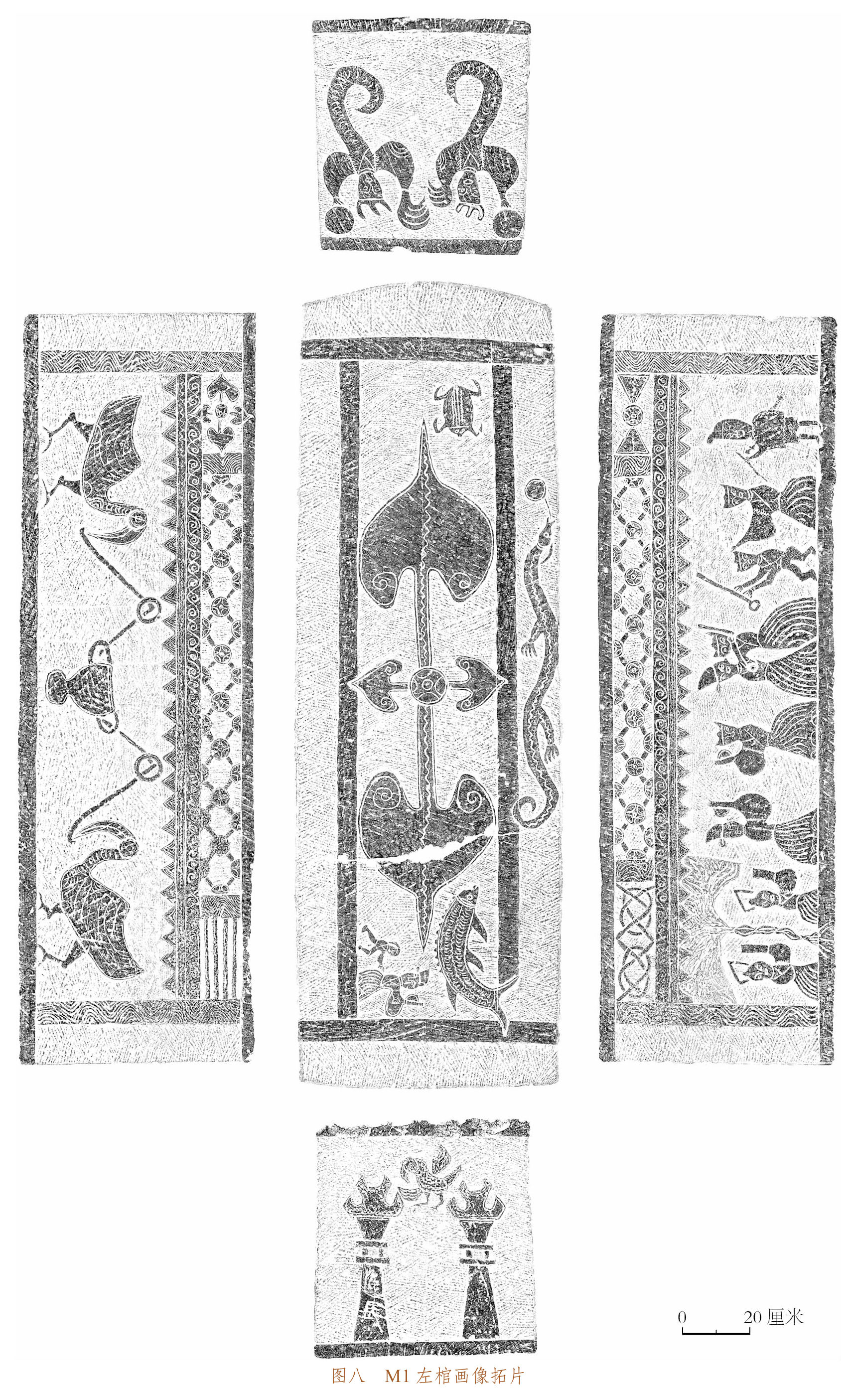

棺盖盖面前后及左右各有一条带,将盖面分成上、中、下三栏。上栏为龙衔璧图,龙口衔绶带,圆璧系于绶带另一端;中栏正中为一柿蒂纹,桃形叶前后、左右分别对称,前、后两叶较大,左、右两叶较小,四叶中心交汇处有一圆璧相连;中栏前上部刻有一弓背的鲟鱼,鱼下方有二人,前一人身材较高,头戴平巾帻,身着交领宽袖长袍,衣裾及地,手执便面,回首后望。其后紧随一小儿,头戴平巾帻,帻后有一下垂的带,上着交领窄袖短衣,下着裤,两裆间露生殖器。手臂前伸,手指张开,作追逐状。后上部刻有一只匍匐的蟾蜍。

前挡上下各有一条带,其内为双阙图,皆为单阙,庑殿顶,坊子层上承阙楼,阙身上窄下宽,右阙身上刻有“□□”两字,漫漶不清。两阙顶间立有一只凤鸟

后挡挡上下各有一条带,其内为伏羲女娲图,两侧人物形态基本相同,皆人身蛇尾,蛇尾上卷。头戴山形冠,着交领上衣,左手或右手托举圆轮,右手或左手呈羽毛状

左侧帮上栏内左格饰缠带纹,中格饰菱形联璧纹,右格为胜纹。下栏根据人物组合可分为四组画面,从左至右依次为:树下跪拜图,树冠宽大,树干呈缠绕状,其左右两侧各有一作跪拜状的人物,头梳髻,头顶有进贤冠,着交领宽袖长袍,手执笏板;对拜图,刻画有左、右二人相对而拜,均着及地宽袖长袍,手执便面,左侧人物头戴尖帽,右侧人物头戴山形冠;相拥图,描绘有两人物相拥而抱,均着交领宽袖长袍,其中左侧人物头戴尖帽,右侧人物头戴山形冠,尖帽人袒露乳房,山形冠人一手抚摸对方乳房,尖帽人手中还执一长条状物;最右侧有三个面朝左侧的人物,其中左侧人物戴山形冠,着交领上衣,下着裤,双手高举环首刀。中间人物头戴山形冠,身着交领宽袖长袍,伸右手触摸前面人物的冠部。右侧人物为胡人形象,头戴胡帽,长脸,上着短披风,下为短裙,身后背两把相对的短剑,右手执剑

右侧帮与左侧帮的分格方式一致。上下及左右各有一条带,形成长方形框,其中左右条带内饰水波纹,画像均分布于框内。其内分为上下两栏。上栏内以两条波浪纹条带分割成左、中、右三格,左格饰柿蒂纹,中格最宽饰菱形联璧纹,右格为横条纹。上、下两栏中间有三层装饰纹带,上层为卷云纹,中层为波浪纹,下层为锯齿纹。下栏为一对凤鸟衔簋图,凤鸟为尖长喙、圆眼、长身、双腿弯曲、双脚爪,未表现翅膀和尾翼。两凤鸟相对而立,中间置一簋,凤鸟各衔一条绶带的一端,绶带中部各由一圆环吊起,另一端穿环折下,连接簋耳(图七、八)。

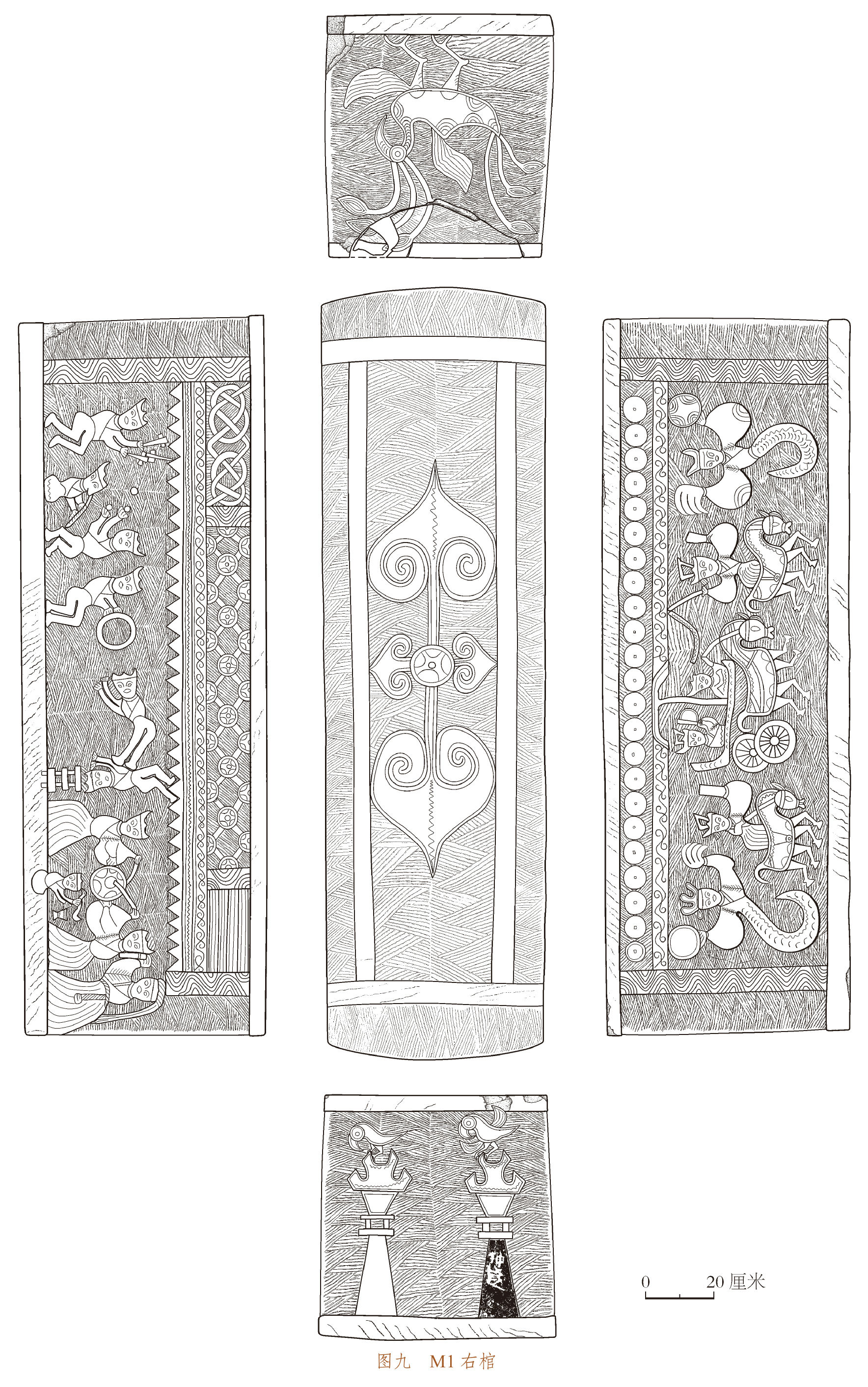

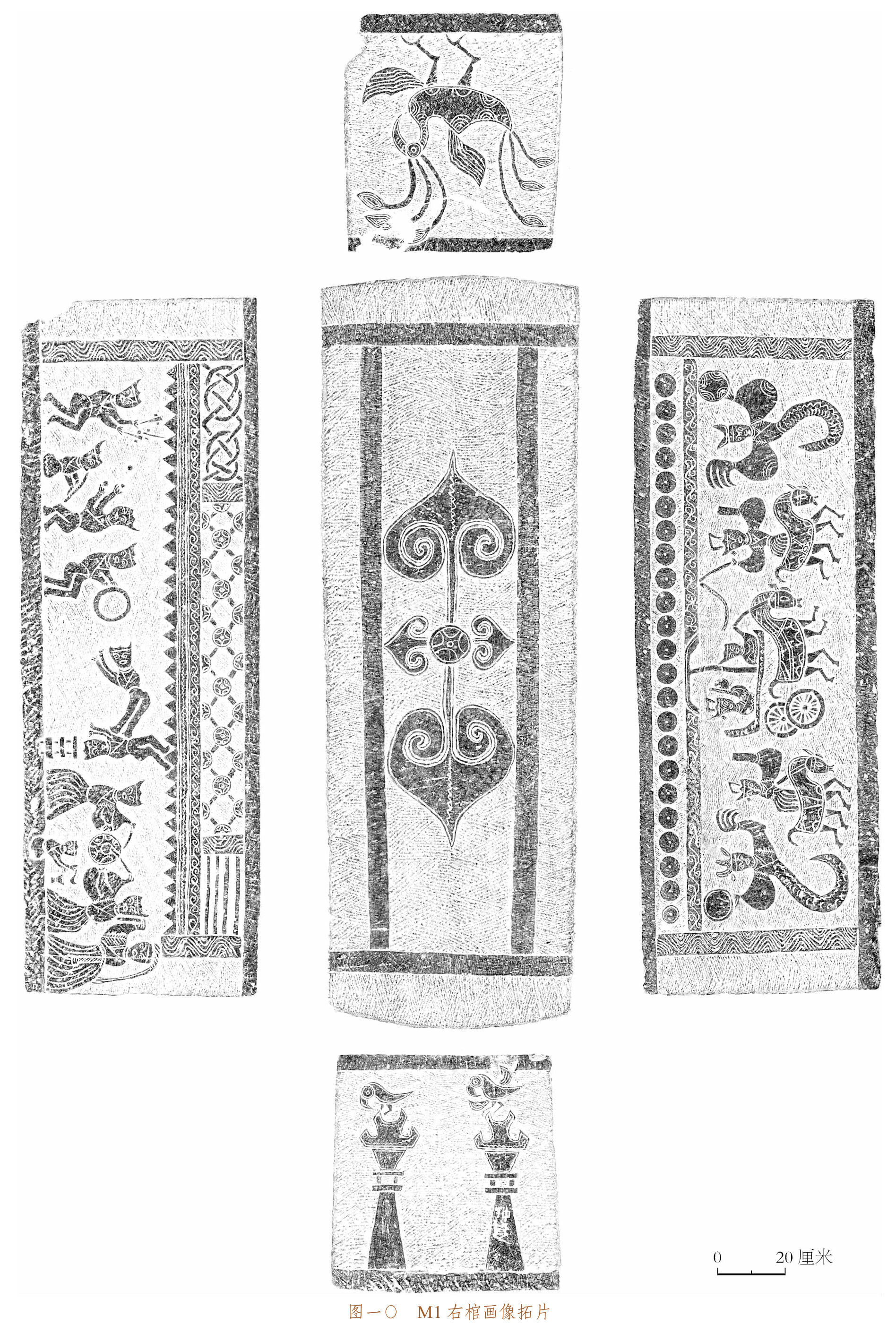

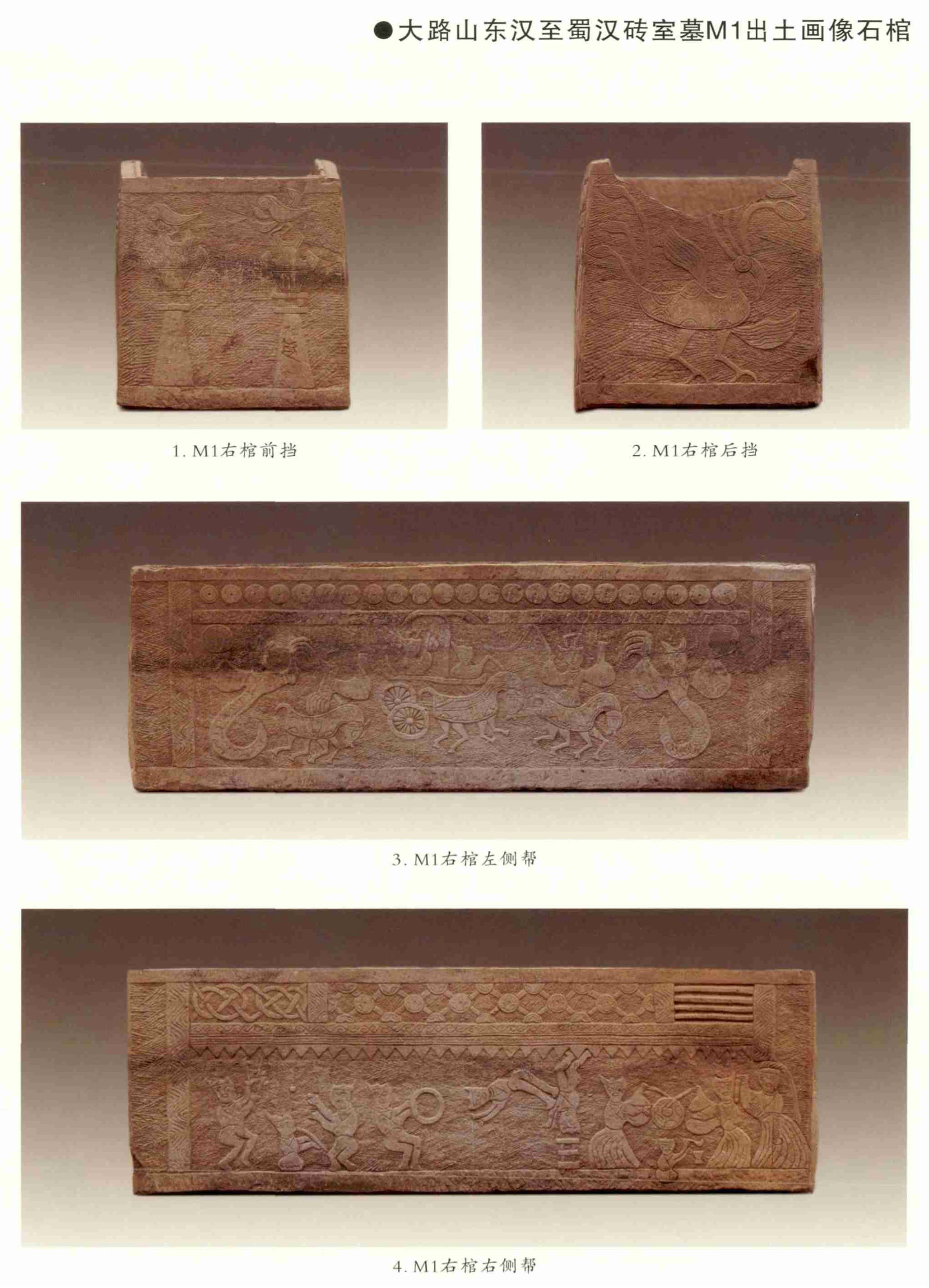

2.M1右棺画像

棺盖面前后及左右各有一条带。中部为一柿蒂纹,桃形叶前后、左右分别对称,前、后两叶较大,左、右两叶较小,四叶中心交汇处有一圆璧相连。

前挡上下各有一条带,其内为双阙图,皆为单阙,庑殿顶,坊子层上承阙楼,阙身上窄下宽,左阙身上刻有“仲□”两字,模糊不清。两阙顶各立有一只凤鸟。

后挡上下各有一条带,其内为凤鸟图,凤鸟展双翅站立,尖长喙,圆眼,长身,双腿弯曲,双脚爪,头部和尾部各有三支上扬的羽毛。

左侧帮上下及左右各有一条带,形成长方形框,其中左右条带内饰水波纹,画像均分布于框内。其内分为上下两栏。上栏内饰钱纹。上下两栏以卷云纹条带相隔。下栏为车马出行图,最前方应为女娲,人身蛇尾,头梳双髻,着交领长袍,左手持圆轮,其上有四处弧线纹饰。其身后为导骑,头戴进贤冠,身着交领宽袖长袍,左手持笏板,右手持节。跨下之马作低头奔走状,马身中部有呈“V”字形的条带,带下系一环,似马镫。轺车紧随其后,弓形伞盖,船形车箱,箱内一前一后分座两人,前面一人头戴山形冠,手勒缰绳,后一人,头戴进贤冠,着交领长袍,手执便面。车厢下的马作低头奔走状,其前腿外翻,系因工匠雕刻之误。马身装备马具,有辕、马辔等。马后有两个车轮。车后有一从骑,头戴进贤冠,着交领宽袖长袍,手勒缰绳。跨下之马作低头奔走状,马身中部有呈“V”字形的条带,带下系一环。伏羲尾随其后,人身蛇尾,头戴山形冠,着交领宽袖长袍,右手托举圆轮。

右侧帮与左侧帮的分格方式基本一致。上栏内以两条波浪纹条带分割成左、中、右三格,上栏内左格饰缠带纹,中格饰菱形联璧纹,右格为横条纹。上、下两栏中间有三层装饰纹带,上层为卷云纹,中层为波浪纹,下层为锯齿纹。下栏为乐舞百戏图。从左至右依次为:飞剑,一人头戴山形冠,上身着交领上衣,下着合裆袴,手抛三短剑;吹笛,一人头戴山形冠,着交领长袍,跽坐,双手捧笛,作吹奏状;跳丸,跳丸者服饰同飞剑者一致,手抛三丸;冲狭、叠案,共三人,服饰同前,左侧一人双手拿圆环,右侧一人倒立于三张叠案上,中间一人弓身跳跃于空中,双腿紧贴叠案者的手臂,举手作钻环状;击鼓,共三人,左右相对的二人,头戴山形冠,着交领长袍,二人共执一鼓,并执鼓槌作敲击状,鼓下有一跽坐的人物,左手举勺,右手前有一杯;最右侧有一人,头偏向击鼓图一侧,头梳垂腰的发辫,着交领长袍,腰部垂有一带,手臂抬起,手中执一长条状物(图九、一〇)。

(三)出土器物

大多数随葬器物出土于甬道内,经修复整理后,共22件(组)。有陶器、铜器、铁器和钱币。

1.陶器

18件。为钵、罐和俑、动物模型等。

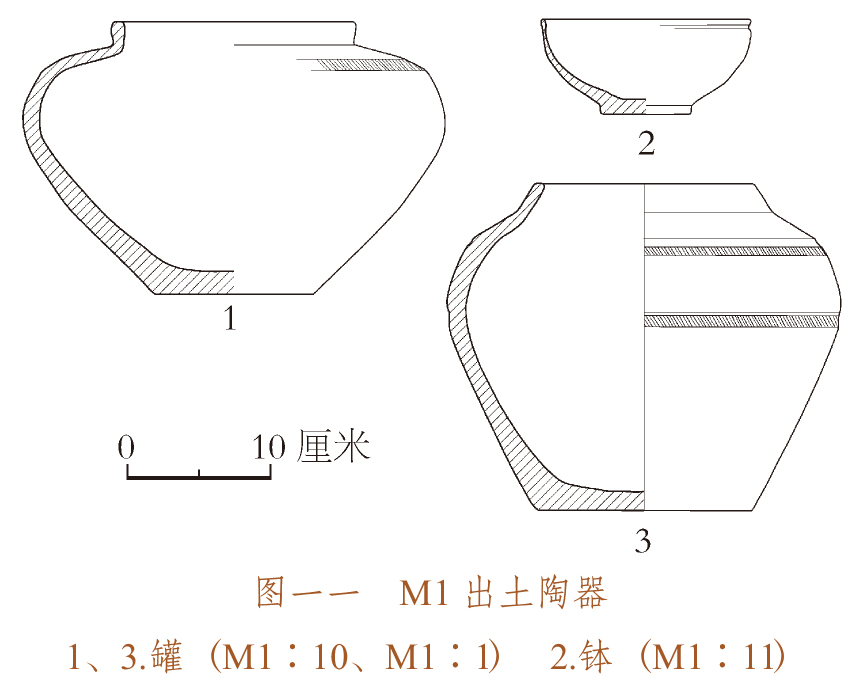

钵1件。M1∶11,泥质灰陶。侈口,圆唇,斜弧腹,平底(图一一∶2)。

罐2件。泥质灰陶。M1∶1,敛口,圆肩,斜腹,平底。肩部施两周戳印纹。口径15.2、底径15.6、高22.8厘米(图一一∶3)。M1∶10,侈口,耸肩,斜腹,平底。肩部施一周戳印纹。口径16.8、底径11.2、高19厘米(图一一∶1)。

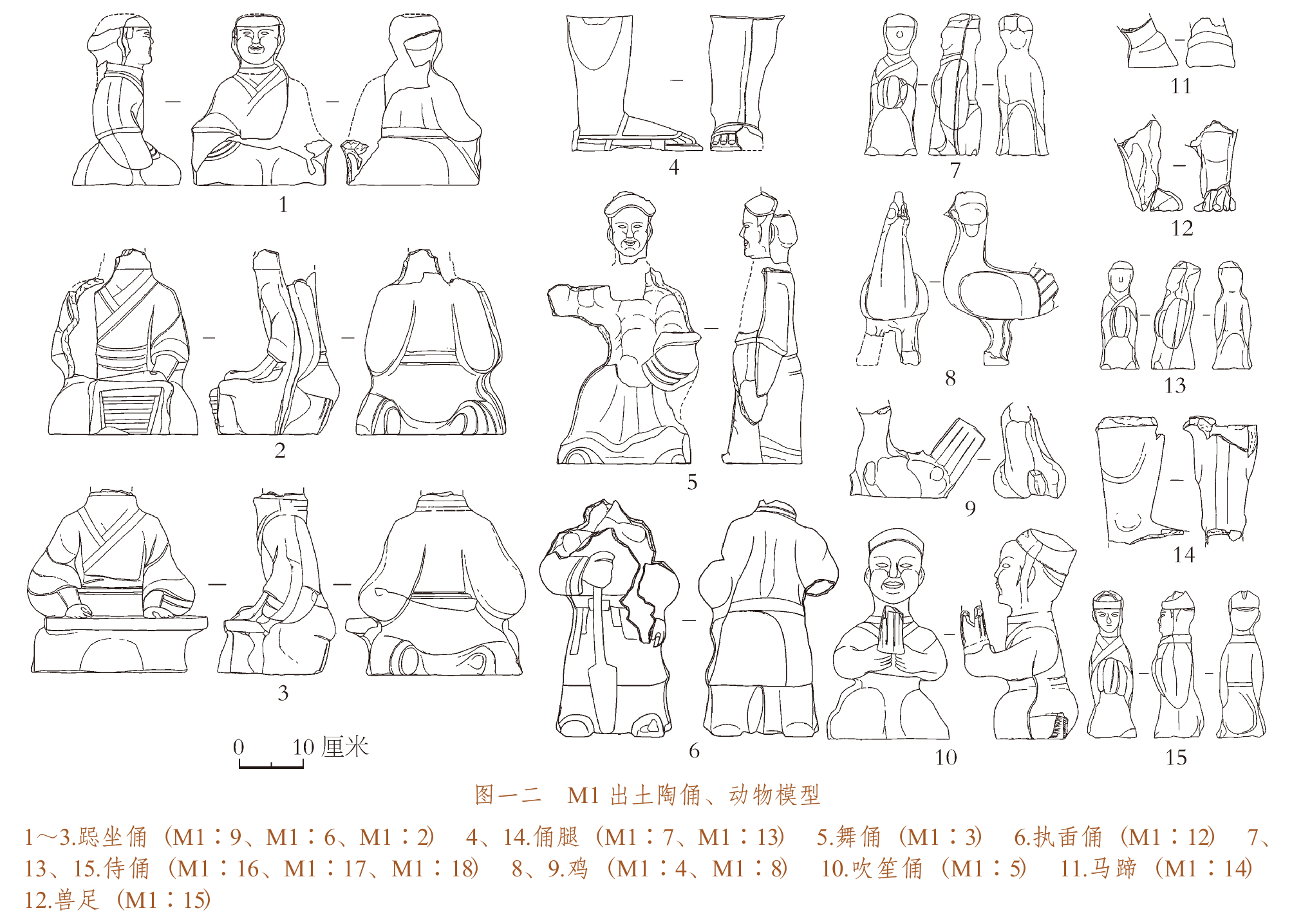

跽坐俑3件。泥质灰陶。M1∶2,头部缺失,身着交领右衽长袍,腰束带,双手抚琴。跽坐,足跟外露。宽28、厚18.4、高28.4厘米(图一二∶3)。M1∶6,头部、右臂缺失。身着交领右衽长袍,腰束带。双手扶于身前凭几,几案表面模糊不清。跽坐。宽23.2、厚20.2、残高28.8厘米(图一二∶2)。M1∶9,头顶部和后部及左臂残缺,头带帻。细眉,杏眼,宽鼻,脸颊圆润,阔嘴,嘴角上扬。内着圆领亵衣,外着交领右衽长袍。右手扶于腿上。跽坐。宽21.8、厚16.8、残高26.4厘米(图一二∶1)。

侍俑3件。泥质灰陶。M1∶16,头戴平巾帻,面部模糊不清,亵衣圆领,外衣交领右衽,宽袖,及地,脚穿翘头履。双手相拥作侍立状。宽8.2、厚8.2、高22厘米(图一二∶7)。M1∶17,头戴平巾帻,面部模糊不清,亵衣圆领,外衣交领右衽,宽袖,及地,脚穿翘头履。双手相拥作侍立状。宽6.1、厚7.4、高16.8厘米(图一二∶13)。M1∶18,头戴平巾帻,细眉,杏眼,宽鼻,亵衣圆领,外衣交领右衽,宽袖,腰束带,及地,脚穿翘头履。双手相拥作侍立状。宽7.6、厚8、高22.6厘米(图一二∶15)。

舞俑1件。M1∶3,泥质灰陶。头顶、颈部、肩部和胸前缺失。头戴帽,细眉,杏眼,宽鼻,脸颊圆润,阔嘴,嘴角上扬。宽袖,束腰,长袍及地,足尖外露。右手上举,左手叉腰,作舞蹈状。宽23.8、厚12.8、残高42.2厘米(图一二∶5)。

执臿俑1件。M1∶12,泥质灰陶。头部、肩部、胸腹部缺失。身着及地长袍,窄袖,腰束带,足尖外露。右手执臿。宽21.4、厚14、残高36.8厘米(图一二∶6)。

吹笙俑1件。M1∶5,泥质灰陶。头戴平巾帻。细眉,杏眼,宽鼻,脸颊圆润,阔嘴,嘴角上扬。内着圆领亵衣,外着交领右衽长袍。双手捧笙于胸前,笙上部残断。跽坐。宽19、厚17.6、高32.8厘米(图一二∶10、一三)。

俑腿2件。泥质灰陶。M1∶13,正中部有合范痕,小腿粗壮,脚踝鼓突,脚掌缺失。脚残长11.6厘米、宽11.4、残高20厘米(图一二∶14)。M1∶7,小腿粗壮,长脚,着草履,露脚。脚长21厘米、宽11.8、残高21厘米(图一二∶4)。

鸡2件。泥质红陶。M1∶4,尾部和右足缺损。高冠,短喙,昂首,翘尾,立足。残长17.8、宽11.8、高27厘米(图一二∶8)。M1∶8,头部缺失,伏地,翘尾,腹部模糊不清,似有小鸡。长21、宽11.2、残高14.4厘米(图一二∶9)。

兽足1件。M1∶15,泥质灰陶,泛砖红色。捏制。左前足,直立状,不甚规整。脚长6.2、宽7.2、残高14厘米(图一二∶12)。

马蹄1件。M1∶14,泥质灰陶。仅存马蹄。蹄长7.8、宽7.6、残高7.6厘米(图一二∶11)。

2.铜器

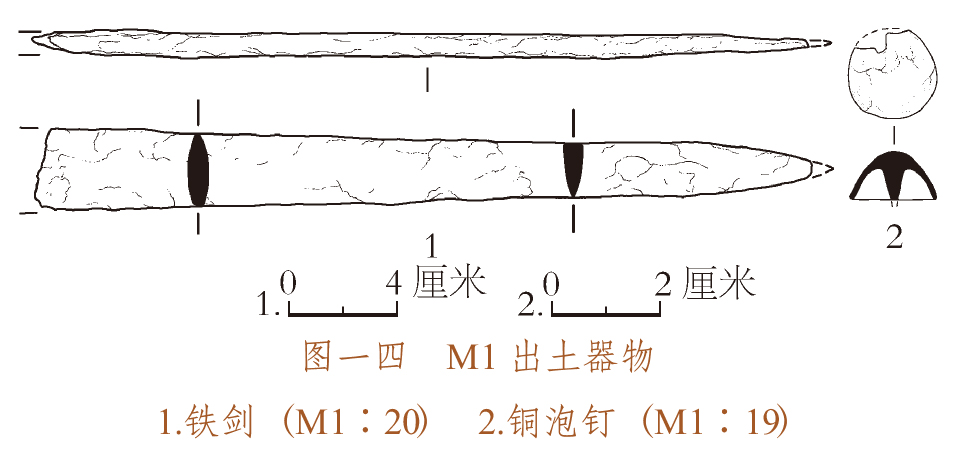

1件。为泡钉。M1∶19,泡面高耸,弧形顶,圆锥状钉。直径1.7、高0.9厘米(图一四∶2)。

3.铁器

1件。为剑。M1∶20,残。长条形,尖头,两侧未开刃。残长29.2、宽3、厚0.8厘米(图一四∶1)。

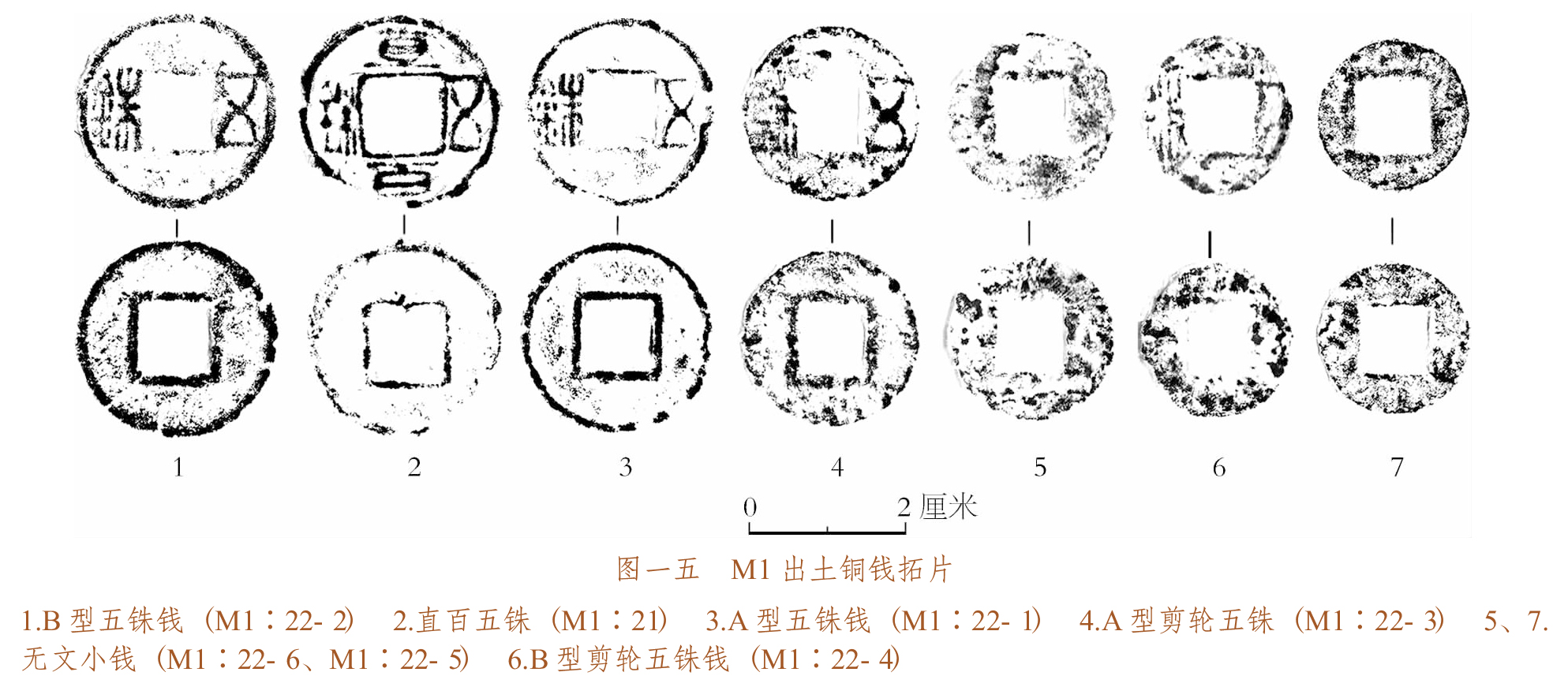

4.铜钱

2组,54枚。有五铢钱、剪轮五铢钱、直百五铢钱及无钱文钱,其中五铢钱12枚、剪轮五铢4枚、直百五铢1枚、无文小钱37枚。

五铢钱圆形方穿。钱的边缘有郭,穿反面有郭,钱的正面、穿左右篆书“五铢”两字。“五”字中间交笔弯曲。“铢”字金字头呈三角形。根据“铢”的写法不同,可分为两型。

A型4枚。“朱”字横笔上方折、下圆折。标本M1∶22-1,钱径2.54、穿径0.9、厚1.7厘

米(图一五∶3)。

B型8枚。“朱”字横笔上下均圆折。标本M1∶22-2,钱径2.57、穿径9.3、厚1.3厘米(图一五∶1)。

剪轮五铢圆形方穿。根据裁剪程度不同可分为两型。

A型4枚。穿左右篆书有五铢。标本M1∶22-3,钱文模糊不清,仅剪去部分外郭,钱径2.32、穿径0.86、厚0.13厘米(图一五∶4)。

B型1枚。M1∶22-4,剪去外郭及部分钱肉,“五铢”二字均仅剩一半。钱径2.13、穿径0.92、厚0.09厘米(图一五∶6)。

直百五铢1枚。M1∶21,圆形方穿。钱的边缘有郭,穿反面有郭,穿上下和左右篆书“直百五铢”。钱径2.7、穿径0.9、厚0.26厘米(图一五∶2)。

无文小钱37枚。标本M1∶22-6,钱径略大。钱径2.24、穿径0.87、厚0.11厘米(图一五∶5)。标本M1∶22-5,钱径略小。钱径2.3、穿径0.9、厚0.11厘米(图一五∶7)。

三、M2

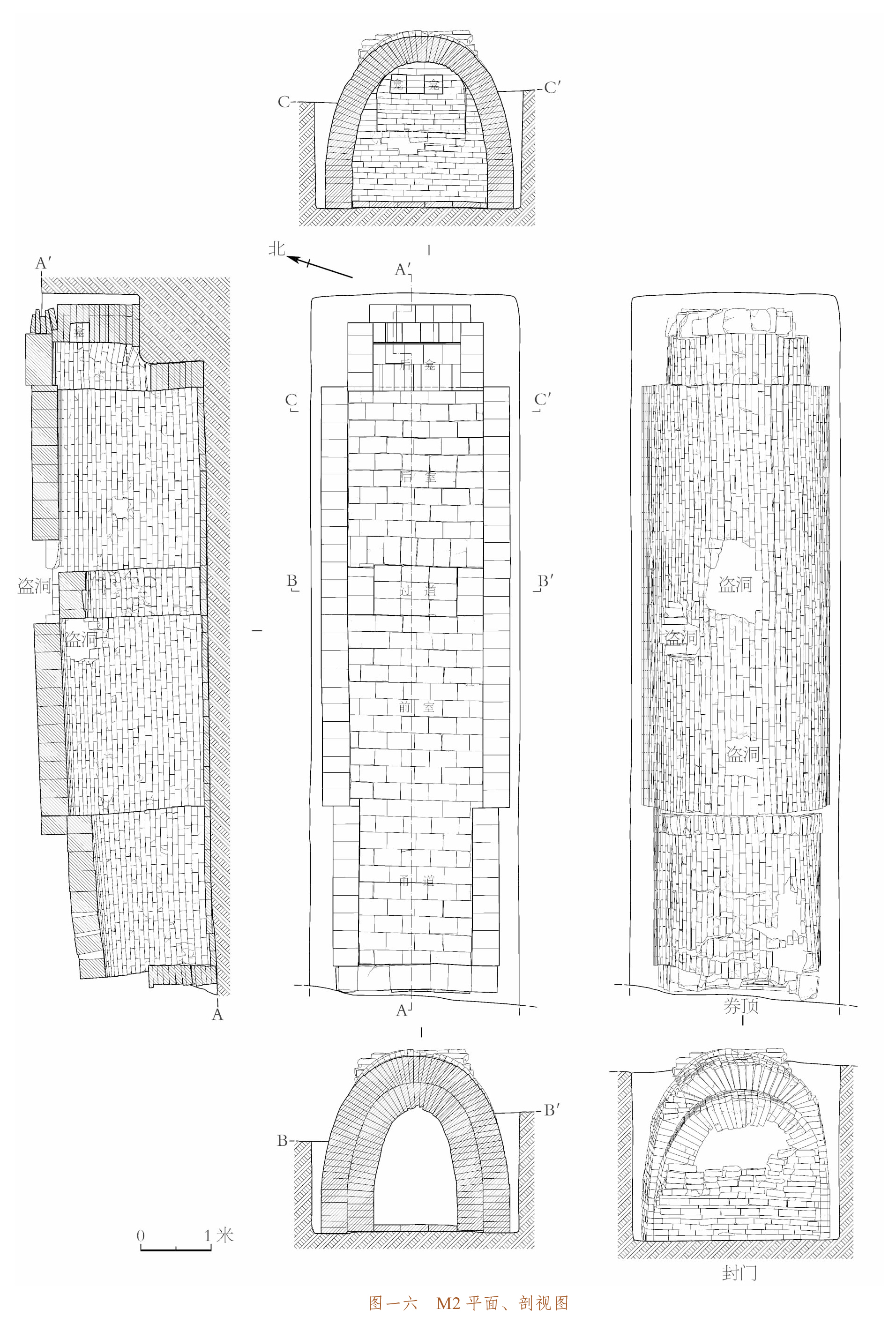

(一)墓葬形制

竖穴土圹砖室墓,平面呈凸字形,由封门、甬道、前室、过洞、后室和后龛组成。墓向为342°,墓圹通长10.1、宽2.97、深2.28米。

封门上部遭破坏,用长条形砖错缝平砌,墓砖有厚、薄两种,部分砖层的花纹朝向墓外。残宽2.31、高1.31米。

甬道平面呈长方形,直壁券顶。券顶保存基本完好,用长方形楔形砖起券;两侧壁用长方形砖错缝平砌;底部用长方形素面砖错缝平铺。通长2.46、宽1.6、高1.51~1.6米。

前室平面呈长方形,直壁券顶。券顶前部和右后部各有一个盗洞,其余部分保存完整,用长方形楔形砖起券;两侧壁用长方形砖错缝平砌;底部用长方形素面砖错缝平铺。长2.71、宽1.89~1.92、高1.92~2.03米。

过洞位于前室和后室之间,系在墓室中部的两侧壁和券顶内,再砌筑过道两壁和券顶,形成双层壁和双重券顶。券顶用长方形楔形砖起券;两壁用长方形砖错缝平砌;底部长方形素面砖错缝平铺。长0.66、宽1.18,高1.64米。

后室平面呈长方形,直壁券顶。其券顶前部有一个盗洞,其余部分保存完整,用长方形楔形砖起券;两侧壁用长方形砖错缝平砌;底部用长方形素面砖错缝平铺。后室长2.56、宽1.92、高1.98~2米。后龛位于后室后部,直壁券顶。券顶保存完整,用长方形楔形砖起券;龛两侧壁和后壁用长方形砖错缝平砌,后壁上方有两个平行的长方形小龛,两龛中间有隔墙,隔墙底部嵌有一块向外伸出的砖;龛底部高于后室底1米,龛底原应系一平台,现遭破坏,高低错落不一。小龛宽0.24~0.26、高0.27、进深0.29米。后龛通宽1.26、高1.06、进深0.68米。墓室和甬道的扰土内发现大量陶棺碎片,无法复原。未见人骨(图一六、一七)。

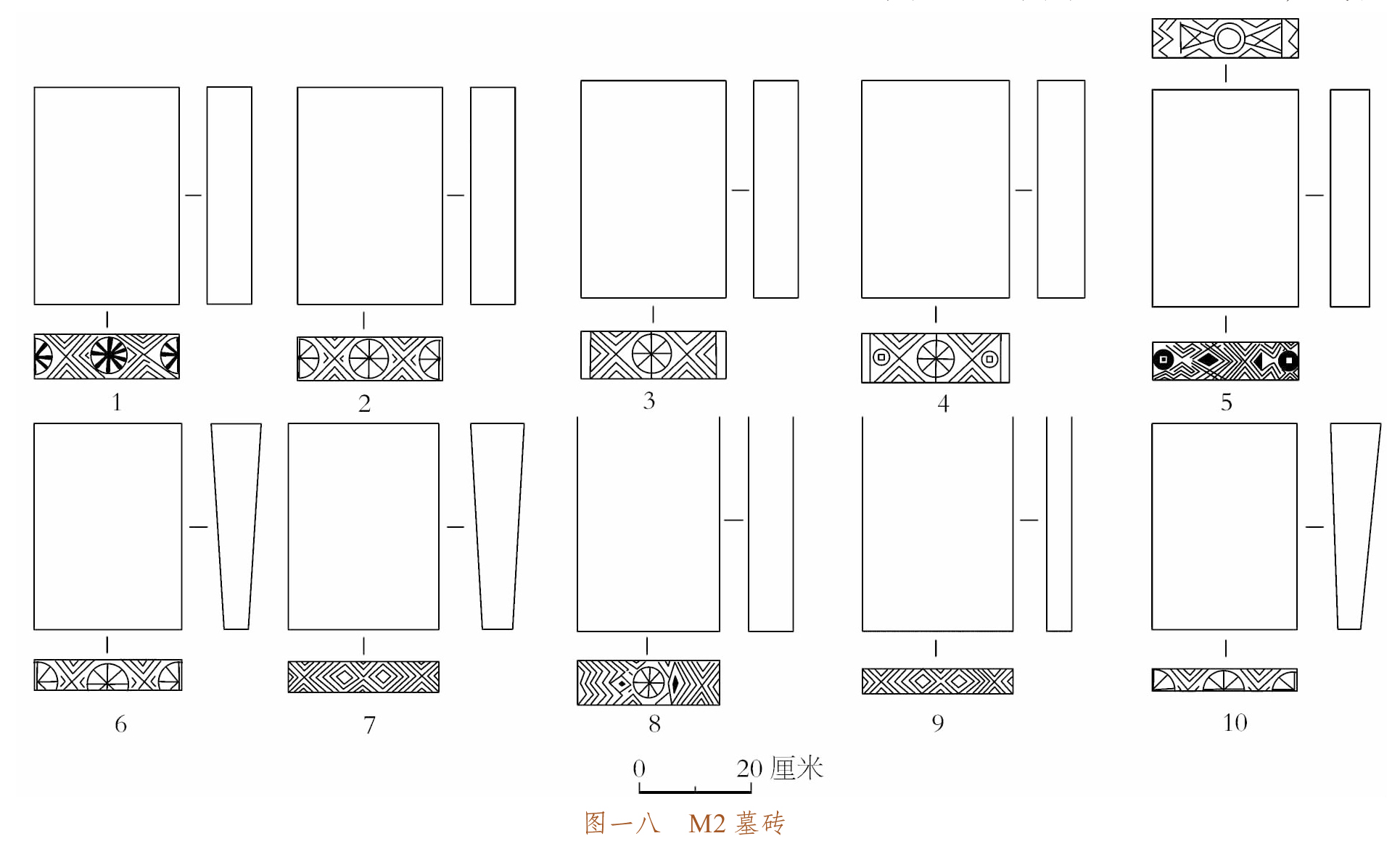

(二)墓砖

模制。有长方形、楔形两种,其上模印的纹饰有菱形纹、车轮纹、胜纹及钱币纹。部分墓砖两侧壁均有纹饰,朝墓内一侧饰车轮纹、钱文等,朝墓外一侧饰胜纹(图一八)。

(三)扰土出土器物

因遭到严重盗扰,仅出土陶灯1件、铜钱1组,均出于扰土中。

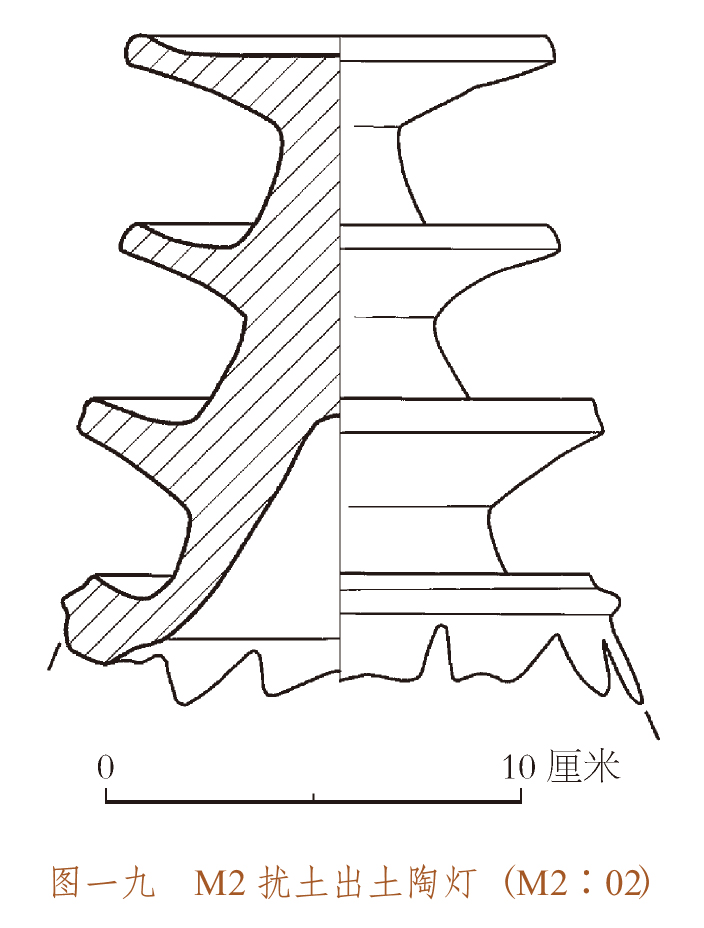

陶灯1件。M2∶02,泥质灰陶。下部已残,周边有镂空的孔眼,底部内凹。四层灯盘,其余部分由四个圆盘和柄组成,盘由上往下依次变大,盘之间由上细下粗的圆柄相连,盘均为敞口,浅斜腹,顶部圆盘为平底,其余圆盘中部为柄底部。盘径从上至下分别为10.4、10.8、12.8、13.6厘米,残高16.2厘米(图一九、二〇)。

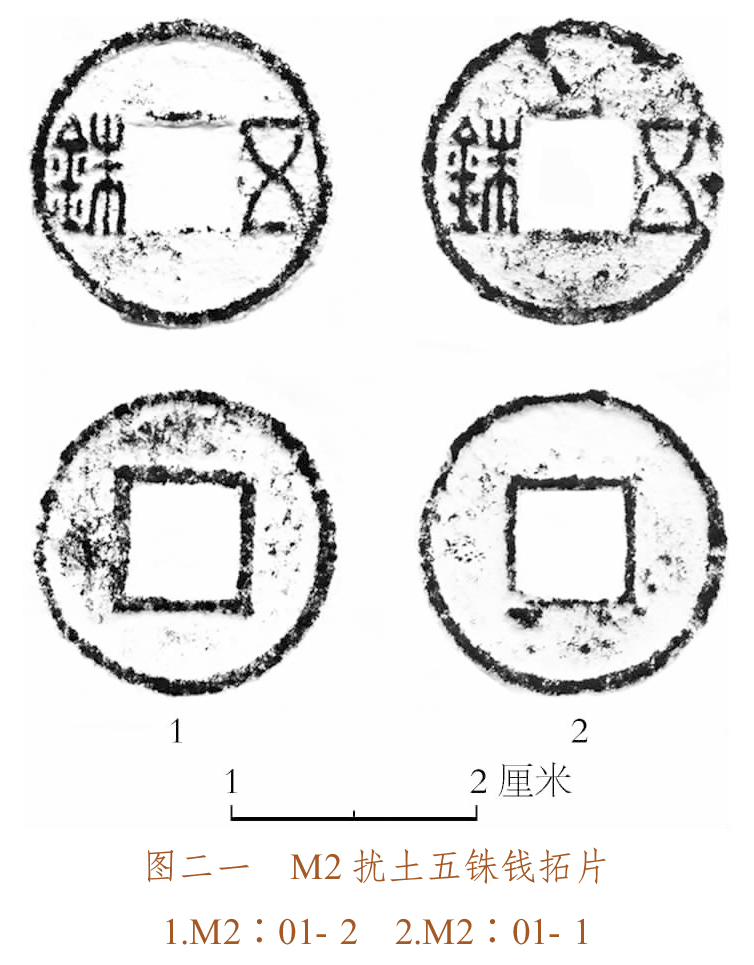

五铢钱1组,2枚。圆形方穿。钱的边缘有郭,穿反面有郭,钱的正面、穿左右篆书“五铢”两字。“五”字中间交笔弯曲。“铢”字金字头呈三角形。M2∶01-2,钱径2.54、穿径0.9、厚0.16厘米(图二一∶1)。M2∶01-1,钱径2.56、穿径0.9、厚0.14厘米(图二一∶2)。

四、结语

江津大路山墓地出土了画像石棺2具,且出土于同一座墓葬中。据我们掌握的资料,重庆境内的类似情况仅有沙坪坝区中央大学汉墓、[3]璧山区黄殿桥M1[4]两例,是重庆地区为数不多合葬画像石棺墓,具有十分重要的研究价值。

(一)墓葬时代

此次发现的2座墓均遭严重盗扰,M1出土陶俑是峡江地区东汉中晚期流行的器物,特别是出现了一些形体较大的陶俑,这是陶俑在东汉晚期至蜀汉时期的典型特点,如忠县涂井崖墓中出土的陶俑。[5]M1出土的陶钵(M1∶11)具有饼足、敛口的特点,这与东汉中晚期的陶钵形制有较大差异,但与丰都镇江气象包墓地中蜀汉时期墓葬(M6)中出土的瓷盏(2007FQXM6∶2)器型一致。[6]陶罐(M1∶1)敛口、矮领的特征接近于涪陵蔺市遗址M1∶24、[7]丰都林口墓地LM2∶11、[8]丰都槽房沟墓地M3∶7[9]等,普遍流行于东汉晚期,下限可至晋,故判断M1的时代应在这一年代范围。需要补充的是,M1出土的钱币均分别见于左、右棺中,其中,M1左棺内为直百五铢,始铸于建安十九年(214年);M2右棺内出土的37枚无文小钱亦称为“董卓五铢”,《三国志·魏书·董二袁刘传》载:“(董卓)悉椎破铜人、钟虡,及坏五铢钱,更铸为小钱,大五分,无文章,肉好无轮廓,不磨鑢,於是货轻而物贵。”[10]这种钱为东汉末年董卓执政时所铸。因此,2具石棺的下葬时间应十分接近,为东汉末年至蜀汉时期的可能性较大。M2由于盗掘严重,且出土品均见于扰土中,对该墓时代的判断造成一定困难。但该墓形制较特殊,其拥有前后两室、且两室间有拱顶过道,这与江津烟墩岗汉代砖室墓、[11]大邑县马王坟汉墓[12]形制十分接近,特别是后者还有“建安元年六月造作”的铭文砖,因此M2应为东汉晚期墓葬。

(二)石棺画像

M1中出土的两具画像石棺题材内容丰富,画像题材、构图与制作方式较为接近,应是同期甚至同批工匠制作的产品。左棺画像题材主要为棺身上的人物出行、双阙、凤鸟衔鼎、伏羲女娲,以及棺盖上的柿蒂、鱼、蟾蜍、龙衔环等;右棺画像题材主要为棺身上的车马出行、双阙、杂耍、拜谒伏羲女娲和棺盖上的柿蒂等,大致勾勒出一个穿越天门(双阙)拜谒神灵(伏羲女娲)的过程,是这一时期求仙思想在丧葬领域中的实物体现。需要强调的是,两具石棺的画像在布局上较为随意,在表现上相对抽象、夸张,甚至出现了多处谬误,有别于川渝地区沉稳、庄重的画像风格,我们认为这可能是该地区汉代画像进入到发展末期的表现,这也印证了前文中的年代判断。若进一步观察题材,两具画像石棺与宜宾、泸州等地尤其是合江境内的长江沿岸画像石棺相对更加接近,特别是凤鸟衔鼎、龙衔环等画像;棺身侧面上部的串钱纹、联璧纹的做法在四川合江、重庆璧山两地均有较多的发现。大路山墓地地处长江支流璧山河(江津境内称为油溪)与长江的交汇处,而璧山河沿岸是重庆目前出土画像石棺最为集中的区域,[13]体现了画像石棺这一丧葬习俗自宜宾、泸州地区沿长江干流、支流在渝西地区传播的历史进程。

(三)疑似马镫的问题

M1右棺侧面的车马出行图前、后两匹马身上均出现了圆环状画像,并由两条细带与马背相连。目前学界普遍认可的最早的马镫出自于甘肃武威南滩魏晋墓,[14]在湖南长沙金盆岭21号墓(西晋永宁二年,302年)出土了单镫骑马俑。[15]从大路山M1的时代来看,基本与上述两个例子同期甚至还可能稍早。在M1石棺画像马头上亦出现了颈带和鼻带等较为完备的马具,因此,圆环状图像为马镫存在其客观可能性。但需要强调的是,M1石棺画像上的“马镫”是“V”字形双带,不同于已发现的单带,在骑行过程中必然不利于双腿活动和使力,存在一定的不合理性;其次,马在川渝地区的汉代画像中是非常常见的题材,但均未见到与之相类似的图像,M1石棺画像上“马镫”的出现具有较强的偶然性;最后,前文也提及该石棺画像相对抽象、随意甚至错误,“马镫”也可能为这一背景下所表现的马身的装饰或骑行者的腿部等。因此,该画像是否为马镫,仍需下一步更加深入的对比研究。

注释:

[1]重庆市文化遗产研究院:《重庆市江津区烟墩岗汉代砖室墓发掘简报》,《四川文物》2014年第4期。

[2]2016年,石门镇白坪村汉代崖墓中出土一具画像石棺,资料现存重庆市文化遗产研究院。

[3]常任侠:《重庆沙坪坝出土之石棺画象研究》,《常任侠艺术考古论文选集》,第1页,文物出版社,1984年。

[4]重庆市文化遗产研究院、璧山区文物管理所:《璧山区黄殿桥墓群发掘简报》,重庆市文化遗产研究院编:《重庆汉代画像考古报告集》,第12页,科学出版社,2019年。

[5]四川省文物管理委员会:《四川忠县涂井蜀汉崖墓》,《文物》1985年第7期。

[6]重庆市文物局、重庆市移民局编:《丰都镇江汉至六朝墓群》,第555页,科学出版社,2013年。

[7]重庆市文物考古所、涪陵区文物管理所:《涪陵蔺市遗址发掘简报》,重庆市文物局、重庆市移民局编:《重庆库区考古报告集(1998卷)》,第827页,科学出版社,2000年。

[8]重庆市文化遗产研究院、丰都县文物管理所:《重庆丰都县火地湾、林口墓地发掘简报》,《江汉考古》2013年第3期。

[9]重庆市文物考古所等:《丰都槽房沟墓地发掘报告》,重庆市文物局、重庆市移民局编:《重庆库区考古报告集(2001卷)》,第1799页,科学出版社,2007年。

[10]《三国志》卷六《魏书·董二袁刘传》,第177页,中华书局,1959年。

[11]重庆市文化遗产研究院:《重庆市江津区烟墩岗汉代砖室墓发掘简报》,《四川文物》2014年第4期。

[12]丁祖春:《四川大邑马王坟汉墓》,《考古》1980年第3期。

[13]范鹏等:《重庆市璧山县汉代石棺的发现与研究》,《四川文物》2012年第6期。

[14]武威地区博物馆:《甘肃武威南滩魏晋墓》,《文物》1987年第9期。

[15]湖南省博物馆:《长沙两晋南朝隋墓发掘报告》,《考古学报》1959年第3期。

北京大学历史学系艺术史研究室(https://www.hist.pku.edu.cn/bxjj/245439.htm)目前分三个方向进行艺术史的研究,即中国古代艺术、当代艺术和世界艺术。下挂“北京大学视觉与图像研究中心”(编辑”中国现代艺术档案“和《中国中国当代艺术年鉴》),“北京大学汉画研究所和国际艺术史学会CIHA的秘书处。

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=268

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】