-

2月29日

-

试说大邑出土的东汉永元十年画像棺

四川大邑县文化局:胡亮

原文发表于《中国汉画学会第九届年会论文集》,第12-18页

内容提要:对大邑出土东汉永元十年画像石棺上的门阙图像和人物做出考订,并推论其意义为下级武官朝拜天宫。

关键词:东汉、永元十年、门阙、迎奉

四川省大邑县文管所收藏有一具东汉和帝永元十年(公元99年)画像棺,青石质。这具画像棺长220厘米,通高105厘米(其中棺身高80厘米,棺盖高25厘米),棺口宽80厘米,棺底宽72厘米,棺壁厚6厘米。棺盖与棺身盖合处的制口厚4.8厘米,高1厘米。总重量约两千公斤(图一)。

这具画像棺于1972年,为三岔乡同乐村三组农民从一汉墓中发现,后运回该组农民王兴成家,作为存放牲斋饲料之用。1986年,大邑县开展文物普查时,为文物普查组所发现。大邑县文管所当即组织人力与车辆,将其运回县里收藏。

这具画像棺上虽无纪年铭文,但墓砖上有“永元十年造砖题记(图二),故知其为汉和帝时物。

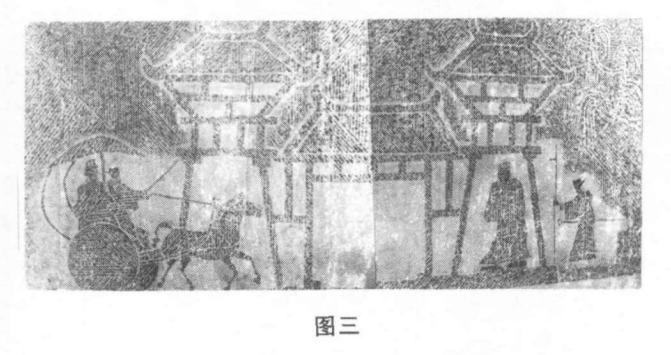

这具画像棺的右侧棺版上[1],有浅浮雕车马双阙人物画1幅(图三)。画面长2.16米,宽0.87米。双阙之间设门道。双阙均为单檐歇山顶。

这具画像棺上的阙,应是宫门的门阙。“阙”,乃古代宫殿、祠庙和陵墓前的高大建筑,通常左右各一,建成高台,台上建屋。可以登高远观,也可以在上面挂国家的政令、法令,让万民观看。《韵会》:“在门外建两个高台,高台上建楼观,形状上圆下方。在上面悬挂法律、政令,所以称为‘象魏’。象,治理的意思;魏呢?巍巍髙大。让老百姓去观看,所以叫观。两观双双对立,中间不设门。”《古今注》:“阙,就是观了,古代每一个门建两个观在前面,以标明那是宫门。它的上面可以居住,登上去又可以远望,所以叫观。当臣子的将到这里,就反思自己的缺点,所以叫做阙。[2]这具画像棺上的阙,形状与《韵会》及《古今注》中所述的门阙完全一致,应当是宫门的门阙,而非祠庙或陵墓前的庙阙和墓阙,更非后世作为铭记官爵、功绩和装饰之用的阙。

这具画像棺的右侧版上,从右至左,一辆轺车缓缓驶来。轺车上,右侧一人头戴帻,身着深衣,右手握缰绳,左手持马策,全神贯注,策马前进。此人当为御者。轺车上左侧一人,头戴武冠,身着深衣,正襟危坐,两眼平视前方,意甚闲适。显然他是轺车乘者。门阙左侧,前面一人,头戴武冠,身着深衣,拱手而立,作作揖状。此人身后复一人,头戴樊哙冠,身着深衣,执戟佩剑而立。

轺车,一马所架之小车也。《释名·释车》:“轺车。轺,遥的意思;遥,远的意思。向四方远望的车子。”《太平御览·车部》引谢承《后汉书》:“许庆家庭贫困,在郡里当督邮,乘坐牛拉的车子,乡里人称他是轺车督邮。”《晋书·舆服志》说:(轺车)“古代之军用车。一匹马拉的叫轺车,两匹马拉的叫轺传。汉代看重有帷盖的辎耕车”。[3]

这具画像棺上所绘之车,一马所驾驶,仅头上张盖,四面了无屏障,名曰轺车,当无疑义。

深衣:古代衣与裳相连的衣服,穿着广泛,上至君王,下至庶民均服之。《礼记·深衣第三十九》解释古时候的深衣是有制度的,它必须符合方圆和长短的要求。短不能露出肌肤,长不能拖到地面。……制度,下面的裳,由十二幅组成,以与一年十二个月相对应。上衣的袖子呈圆形,以对应天圆,领口呈矩形,以对应地方。郑玄进一步解释深衣,就是衣与裳连在一起,衣服上镶以彩纹的一种衣服。孔颖达疏更进一步说明深衣,就是上衣下裳联结在一起,把身体遮被得完全(深邃),所以叫它深衣。[4]

如上所述,深衣乃衣与裳联结在一起,短不能露肌肤,长不能拖到地,上狭下宽,袖管为圆形,领口呈矩形的一种衣服。这具画像棺上,四个人物所著衣裳,皆上下相连,上小下大,下掩至足,圆形袖管,矩形领口,所以他们穿的应该叫深衣。

武冠,又名鹖冠。为各级武官的规定服饰。《古禽经》中记载:鹖冠由武土戴用,象征武士像传说中鹖鸟那样勇猛。这种鹖冠早在战国时期即已出现,秦汉因袭不变。其具体形状为前低后高,与四川成都出土的汉代画像砖上的武冠相同(图四)[5]。从文献资料得知,汉代凡跟随皇帝的侍从及宫廷宦官,也戴这种武冠,只是冠的前面还插有貂尾并加金珰、蝉纹等纹饰,与一般武官所戴的武冠不同。所以《汉书·舆服制》解释说:武冠,又名武弁大冠,各类武官戴它。皇帝身边的侍中、中常侍等则在武冠上加黄金做成的珰,并且装饰蝉纹和貂的尾巴。取名赴惠文冠。[6]

樊哙冠是汉将军樊哙匆忙间到项羽军中护卫刘邦时所戴的帽子。其制度,有点像祭祀戴的“平冕冠”,宽九寸,高七寸,前后各延伸四寸。朝廷执掌军事的官员和守卫殿门的卫士戴它。据说,樊哙听说项羽准备杀沛公,连忙把衣裳撕坏,用以裹着铁盾戴在头上,进入项羽军门,立在汉王身旁,盯着项羽。[7]。这就是说,樊哙冠,乃一项无山述(山尖形帽顶),前后出有冠沿的一种头冠,用于司马及殿门卫士服戴。这具画像棺上的执戟佩剑人所戴之冠平顶无山述,前后略为突出,似即樊哙冠。

帻:古代身分低微的“卑贱执事”,不能戴冠,只能用帻。最初帻只是复裹鬓发,使之不下垂,到了汉代就加额题(即在额前作山形),(编按:额题就是额前的带子,阳陵出土俑着此,不必作山形)又加帻屋(即将巾做成屋面形),加长短耳。这具画像棺上的御者所戴的帽子,平项略高,一侧有耳,当即“帻”了。

这具画像棺上的画像,表现的是什么内容呢?前面我们说过,这具画像棺上浮雕的双阙,乃天子所居的宫门的门阙,而非陵墓前的墓阙,亦非祠庙前的庙阙。那么这位轺车的乘者是什么身分呢?为何敢于优哉游哉前往朝天阙,而且受到宫门门吏和执戟卫士的躬迎?从轺车乘者头戴武冠,身着深衣来看,他是政府官员中的武官,但地位不高。因为汉代贵辎軿。而贱轺车,达官贵人是不乘轺车的。作为郡守属吏督邮的许庆,乘坐轺车尚且为人耻笑,因此画像棺上轺车乘者的身分肯定比督邮还要低。

如此,则这具画像棺上的画面,表现的便是一位汉代下级武职官吏,乘着轺车前往朝拜天子,受到“天阙”、“阙吏”礼貌接待的情形。

但是,一位下级武官,有没有资格陛见天子呢?一般说来是没有资格的。所以,我们认为,这具画像棺上的轺车乘者,陛见的不是人间天子,而是天帝。因为中国古代神话传说认为,与地面相对的天上有一个天宫,梁朝僧佑曾描述天上的天宫,长宽二十四万里每面开了一百个门,门宽一万里。[8]这个天宫的统治者就是天帝,亦称上帝,所谓“最大的神就是天上的上帝。”[9]天宫也有宫阙,《皇览·冢墓记》记载喜欢道术的人说,黄帝乘龙升到云端,凭借早晨的彩霞,便到了各个宫阙,于是他的倒影便经过了天宫。[10]

古人认为,天宫是仙境,其地安乐无比,有德之人是可以上去的。所谓华山、青水之间,有山名叫肇山,有人名叫柏高,柏高从肇山上下,到达天上。[11]便是这种思想的反映。

况且古人普遍认为:“灵魂不灭,人活着受灵魂的支配,即魄与人体合一;人死后形魄入土,灵魂归天,归天之魂谓之鬼……认为鬼魂世界亦有尊卑之别,即人死后有的升天成神仙,有的在冥府为官,有的受冥官管辖,有的则沦为游魂。”[12]

所以这具画像棺的墓主(其身分不一定与画面上轺车乘者的身分相等)就幻想乘着轺车,优哉游哉到天宫去,朝拜天宫至高无上的天帝,获天帝的奖赏,讨一官半职,从而位列仙班,享不尽荣华富贵。大概他们认为,天宫不似人间等级森严,凡向往天堂的都可以朝天阙,陛见至高无上的天帝!

注释:

[1]转引自许嘉璐主编,1991年6月中国友谊出版公司出版发行的《中国古代礼俗辞典》《棺槨》条。原文为:《荀子·礼论》:“棺槨其貌像版盖”王先谦引郝懿行注:“版盖者,棺槨所以象屋,旁为版,上为盖。”

[2]转引自1931年12月,上海商务印书馆印行的《康熙字典》阙字条。原文为:《韵会》:“为二台于门外,作楼观于上,上圆下方。以其悬法,谓之象魏。象,治象也魏者,言其状魏,然高大也。使民观之,因为之观。两观双植,中不为门。”《古今注》:“阙,观也。古每门树西观于其前,所以标高门也。其上可居,登之则可远观,故谓之观。人臣将至此,则思其所阙,故谓之阙。”

[3]以上转引自许嘉璐主编,1991年6月中国友谊出版公司出版发行的《中同古代礼俗辞典》轺条。原文:《释名·释车》:“轺车,轺,遥也。四向远望之车也。”《太平御览·车部》引谢承《后汉书》:“许庆家贫为督邮,乘牛车,乡里号曰:轺车督邮!”《晋书舆服志》说:(轺车)“古代之军用车。一匹马拉的叫轺车,两匹马拉的叫轺传。汉世贵辎軿而贱轺车;魏晋贵轺车而贱辎軿。”

[4]引自1987年3月,上海古籍出版社出版发行的《礼记》,原文为:《深衣第三九》:“古者深衣,盖有制度,以应规矩,绳权衡。短毋见肤,长毋被士……制,十二幅,以应有十有二月。袂圆以应规,典袷如矩,以应方。”郑玄注:“深衣者,谓连衣裳而绳之以采。”孔颖达疏:“深衣,衣裳相连,被体深邃,故谓之深衣。”

[5]见上海戏剧学院编,1984年4月,学林出版社出版的《中国历代服饰》。

[6]引自范晔《后汉书·舆服下》,该书为1935世界书局影印本。原文为:“武冠,一曰武弁大冠,诸武官冠之。侍中、常侍加黄金珰,附蝉为文,貂尾为饰,谓之赴惠文冠。”

[7]引自1982年中华书局出版发行的唐杜佑《通典》卷五十七·沿革十七·《嘉礼二·樊哙冠》。原文为:“汉将军樊哙造次所冠以入项军。其制似平冕,广九寸,高七寸,前后各出四寸,司马殿门卫士服之。或曰:樊哙尝持铁盾,项羽有意杀汉王,哙裂裳以裹盾,冠之入军门,立汉王傍,视项羽。”

[8]转引自刘城淮著,1988年10月上海文艺出版社出版发行的《中国上古神话》。原文为:梁僧佑《弘明集·正诬论》:“诸天之宫,广长二十四万里,面天百门,门广万里。”(编按:梁代已受佛教影响,对天堂天宫的解释未必适用于佛教传人前的汉代永元时期。而明帝白马之梦还不能视作佛教观念的传入和接受)

[9]转引自刘城准《中国上古神话》。原文为:《太平御览》卷二引《五经通义》:“神之大者,曰昊天上帝。”

[10]转引自刘城淮《中国上古神话》。原文为:《皇览·冢墓记》:“好道者言,黄帝乘龙升云,登朝霞,上至列阙,倒影经过天宫。”

[11]引自1985年9月,上海古籍出版社出版的《山海经校译》《海内经》,原文为:“华山、青山之东,有山名曰肇山,有人名曰柏高。柏高上下于此,至于天。”

[12]引自许嘉璐主编,1991年6月,中国友谊出版社出版的《中国古代礼俗辞典》鬼魂崇拜条。

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=276

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】