-

3月23日

-

见微知著

——洛阳西汉阴纹画像空心砖模印技术的痕迹研究

徐婵菲、[加拿大]沈辰

原文发表于《故宫博物院院刊》2020年第2期,51-65页

内容提要:洛阳西汉阴纹画像空心砖上的画像是用木质模具印制而成。本文通过观察存在于画像砖上的印模边框痕迹和画像上的重影、线条断开及错位等细节,对西汉洛阳地区阳纹印模的形制和上述现象产生的原因加以探讨,对长方形和三角形砖龙的画像上多处线条断开及错位现象进行比对,推断出两种砖上龙的图像分别是用同一副印模印制的。该印模由大小、形状不同的四块印模组成,印制龙画像时是按照龙首→龙身→龙尾的顺序分段模印的。

关键词:洛阳西汉阴纹画像空心砖、问题画像、画像印模

自西汉始,出现了一种新的墓葬类型——画像砖墓,而用于建墓的各类形制的砖中有一部分是上面装饰有人物、动物和植物等图像的砖,考古学上将这种砖称作画像砖。画像的制作方法有模制、笔绘、刻划和雕塑等几种,其中最常用的是模制法。

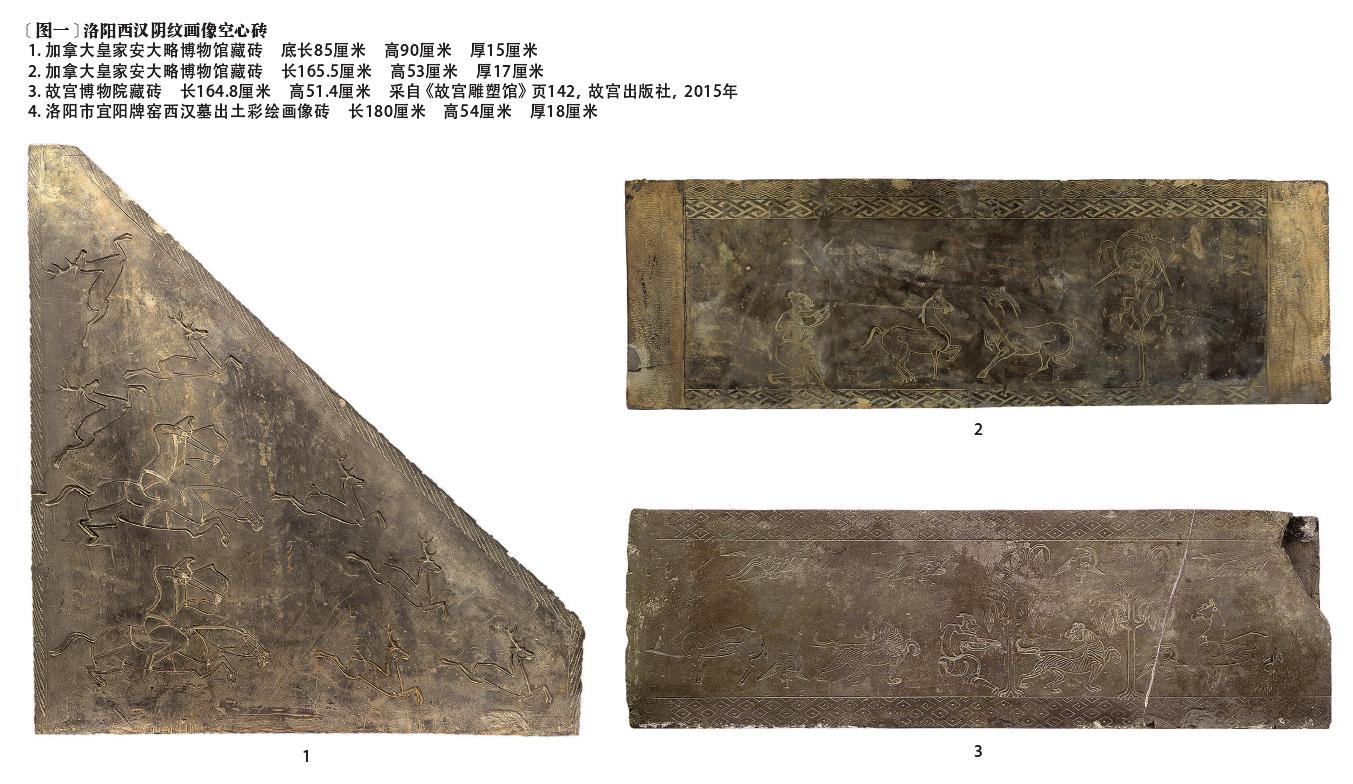

所谓模制法,就是先制作画像的木质印模,然后用印模在湿软的泥坯上像盖图章一样印出图像。汉代墓砖上的画像大多数是用印模印制的,所以,印模对汉画像砖的意义自不待言。那么,画像印模是什么样子?又是如何印制的呢?历史文献上没有关于汉砖画像印模及模印技术的记载,对它的研究只能借助于实物资料。在此,我们通过洛阳出土的西汉阴纹画像空心砖〔图一:1-4〕资料探讨一下这个问题。之所以选择洛阳西汉阴纹画像空心砖,一是其征明显,极易辨别,实物资料丰富;二是出现时间早,画像艺术水平高,制作技术成熟;三是画像为阴纹,而且尺幅有大有小,富于变化,印模在制作和使用方面工艺复杂,技术难度高。因此,弄清楚洛阳汉砖画像印模及模印技术对于解决其他地区的同类问题大有帮助。

洛阳西汉阴纹画像空心砖的特征正如其名所示,砖型是体量宏大、内部空虚的空心砖。画像空心砖有长方形和三角形两种,长方形砖长90-180厘米,宽40-65厘米,厚14-18厘米;三角形砖底长81-108厘米,高80-91厘米,厚15-18厘米。砖上画像是阴纹图像,即构成图像的线条是低于砖面的阴纹线条,这是洛阳西汉画像空心砖最显著的特征。

洛阳西汉阴纹画像空心砖大量出土于20世纪30年代前后,流布甚广,国内外许多博物馆都有收藏。在广泛收集资料的基础上,我们对收藏于加拿大皇家安大略博物馆、美国尼尔森-阿特金斯博物馆、故宫博物院、洛阳古代艺术博物馆、洛阳市文物考古研究院、洛阳市宜阳文管所和郑州市华夏文化艺术博物馆的160余块洛阳西汉阴纹画像空心砖作了仔细的观察,通过分析、研究画像上存在的各种现象,对画像印模和模印技术有了一些新的看法,现撰文陈述,以与同好者商讨。

一、观察对象

洛阳西汉阴纹画像空心砖通常有六个面,正反两个大面、上下两个侧面和左右两个端面。画像一般位于两个大面上,大多数砖两面的画像是一样的。砖上画像的数量有少有多,少者一个(如龙纹画像砖),多者有四十多个(如猎犬猎雁砖)。无论砖上有多少个画像,它们都是工匠用印模按预先设计好的位置一个一个印上去的。印模可以反复使用,所以同一个画像会反复出现在砖上。据统计,出现在洛阳西汉阴纹画像空心砖上的画像种类有十八种,样式超过九十个,就是说工匠需要制作出数量超过九十个的印模才能完成洛阳汉砖画像的制作工作。但截至目前,考古发掘中没有发现一件与砖上画像相同的金属或陶质的印模实物,有机质制作的印模因易腐难以保存下来,所以一直以来研究洛阳汉砖画像的学者都认为画像印模是木质的[1]。

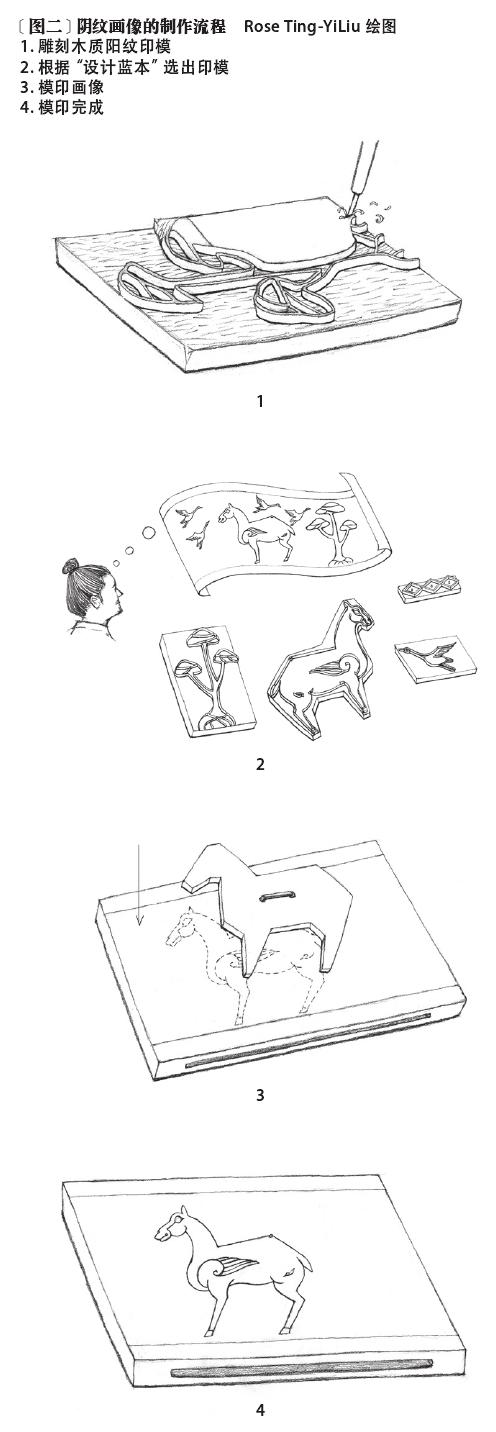

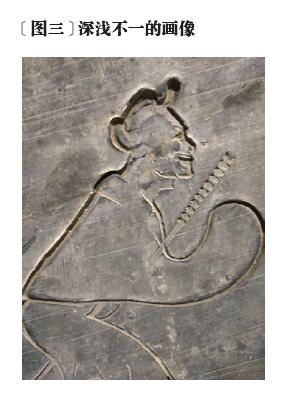

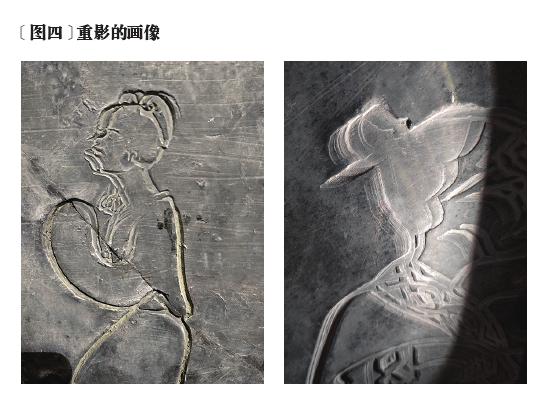

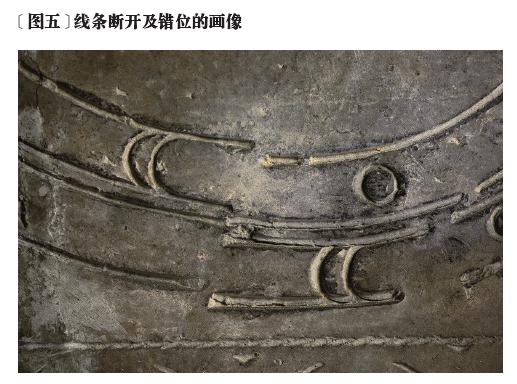

根据研究,砖上画像的制作极有可能为如下流程:首先,雕刻木质阳纹印模;其次,工匠根据“设计蓝本”从一堆印模中选出要用的印模,然后,看清印模的方向(避免印出颠倒、歪斜的画像)、确定模印的位置;最后,用合适的力度和角度按下印模〔图二:1-4〕。印好一个画像,再以同样的程序模印下一个画像。但工匠不是机器,人工操作容易受到各种客观(泥坯干湿软硬、印模质量等)和主观因素(工匠技术水平、工作时的状态等)的影响,这一系列动作在一定时间内不断地重复,难免会出现差错,使一些不该有的现象出现在画像上或者砖上。所谓不该有的现象,是指画像深浅不一〔图三〕、重影〔图四〕、歪斜、甚至上下颠倒,画像中的某些线条出现断开、错位〔图五〕,以及画像周边有印模边框的痕迹等等。我们将存在有上述一种或者几种现象的画像称为“问题画像”。本文所观察的对象正是这些因工匠“疏忽”而制造出来的此类画像,它们为探究画像印模的形制和画像的模印技术提供了痕迹线索。我们对这些平时不太受关注的问题画像做痕迹研究的目的,是希望通过复原印模的形状、结构以及印模本身的图像,对西汉洛阳地区阳纹印模(对应画像砖的阴纹画像)的特征以及其产生的“问题画像”作出推断和分析。

二、画像印模

1.印模的形状

工匠用印模往泥坯上印制画像,按压力度和角度恰到好处时,印出的画像清晰、均匀,低于阳纹画像的印模边框不会出现在砖上。如果用力过大,不仅画像会“深陷”泥中,印模边框也会或多或少地触及泥面,留下印迹。通过这些印迹,可以了解印模的形状。

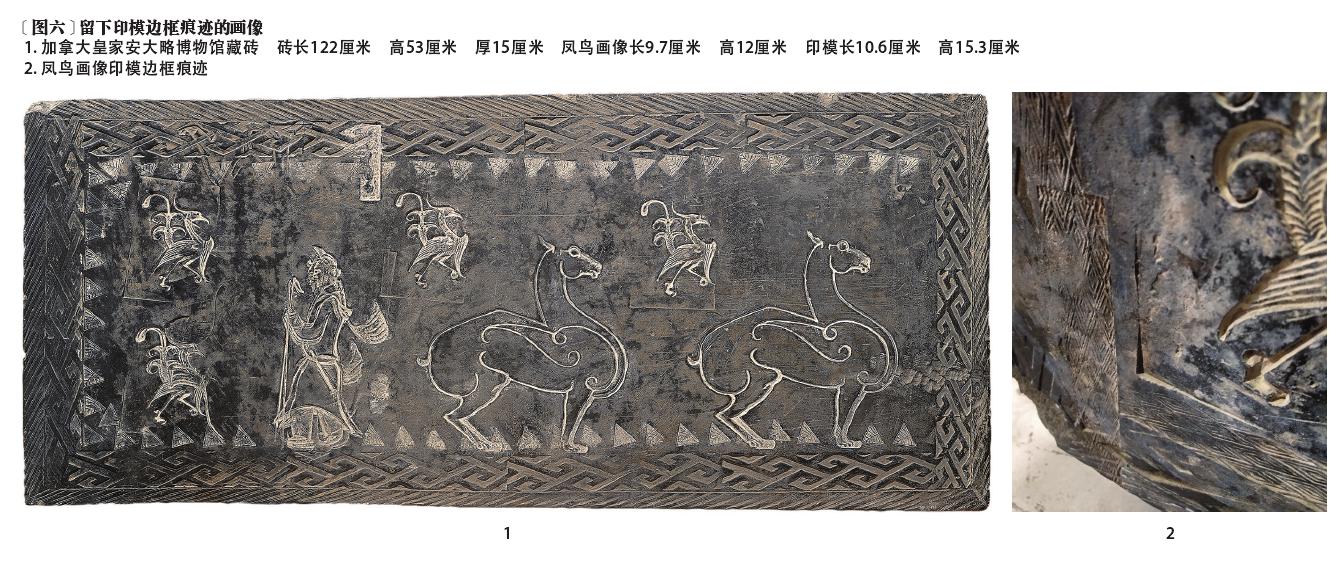

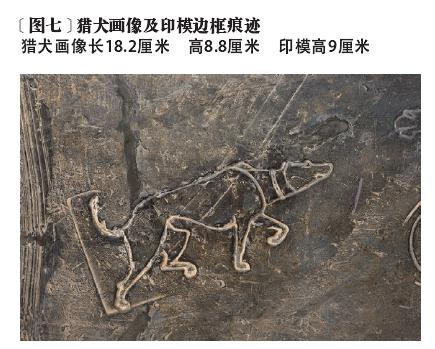

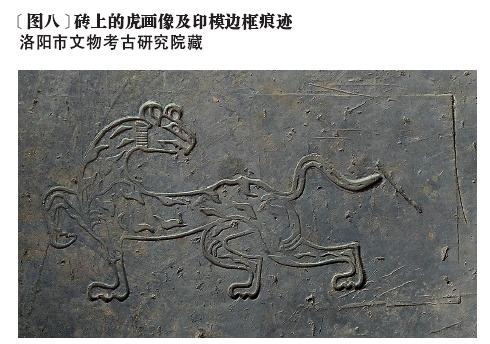

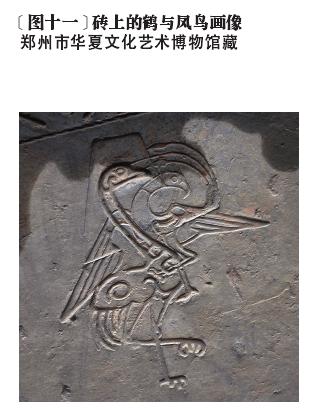

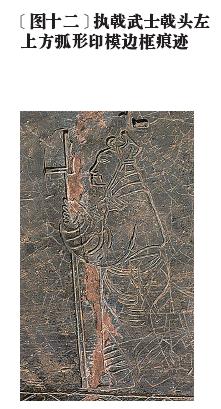

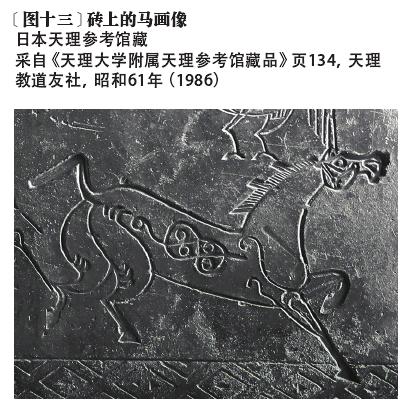

〔图六:1〕是收藏于加拿大皇家安大略博物馆的画像砖[2],砖上的四只凤鸟画像周围或多或少地留下了印模边框的痕迹,在上层左边那只凤鸟的上方、下方和左侧三面,都有印模边框的痕迹,根据上层右边那只凤鸟下方的痕迹,可以确定这只凤鸟画像印模的形状是长方形。〔图六:2〕印模左下角受力大,致使印模边框深深印在泥坯里。〔图七〕猎犬画像的左侧留下印模右侧边框的痕迹,因缺少其他三面的资料,故猎犬印模形状不明。〔图八〕为洛阳市文物考古研究院藏砖上的虎画像及印模边框,从现有痕迹来看,印模形状可能是长方形。〔图九〕在彀骑画像的上方、左下方和右侧数处留下不连贯的印模边框痕迹,从现有痕迹来看,印模形状与彀骑轮廓近似,为不规则形。〔图十〕为洛阳市文物考古研究院藏砖上的马画像,从马耳部位、马背上方和马尾后方的印模边框痕迹看,这块马画像印模的形状也是不规则形,若以马身体为水平方向,那么这块印模极不端正。〔图十一〕为郑州市华夏文化艺术博物馆藏砖上的鹤与凤鸟画像,据观察,凤鸟画像先印,后被鹤画像叠压,画像上方留下的半个梯形印模边框应是鹤画像印模的上半部分,印模下半部分的形状不明。〔图十二〕持戟武士画像戟头左上方的那条弧线应是印模边框的痕迹。〔图十三〕为日本天理大学古物馆藏砖上的马画像,画像左右深浅不一,右侧马首和右前腿很深,但未在马首和右前腿周围见到印模边框痕迹,可确定马首和右前腿阳纹外轮廓线就是印模边框[3]。

从上面实例可以看出,洛阳汉砖画像印模的形状多种多样,有的规则,有的不规则,通常与画像的形状近似,印模的大小也与画像差不多。这样设计的目的是尽量减小印模面积,便于工匠在印制画像时控制画像之间的距离与高低。但这种设计的弊病也很明显,想用那些形状既不规则又不端正的印模印出百分之百的“正品”画像是有难度的,所以有的砖上出现“马失前蹄”〔图十四〕甚至有的砖还出现图像“上下颠倒”的情形。

2.印模的结构

虽未发现汉砖画像印模实物,但我们可以参考时代与之相近的其他材质的印模实物来推知汉砖画像印模的结构。

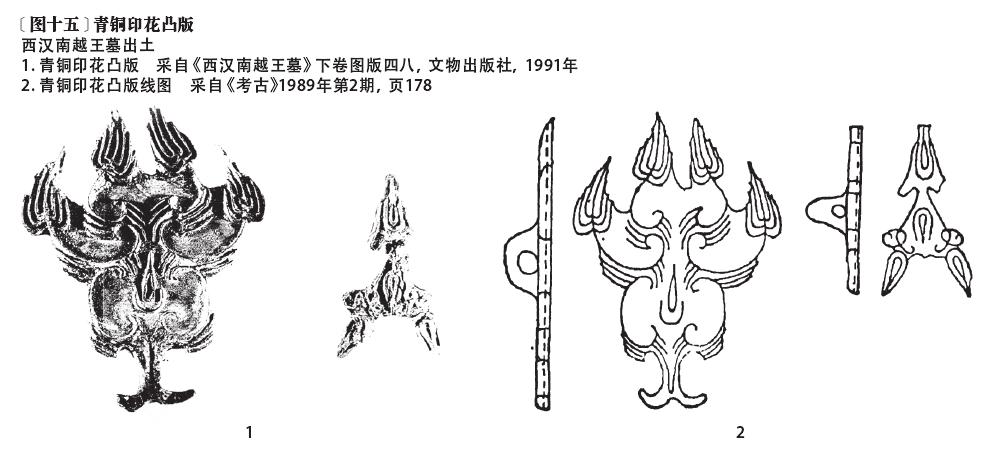

1983年在广州西汉南越王墓出土两件用于丝织物印花的青铜印花凸版[4]。两件花版一大一小,形状不同,花纹各异,但结构一样,主体是一个扁薄的铜板,铜板正面是凸起的线状花纹,背面有一个带穿的小钮〔图十五:1、2〕。大件花版长5.7厘米,宽4.1厘米,形状近似小树,正面是凸起的阳线构成的火焰纹,阳线与铜器底板的垂直距离约0.1厘米。小件花版长3.4厘米,最宽1.8厘米,形状近似“人”字形,正面有凸起的云纹,凸纹厚约0.02厘米。

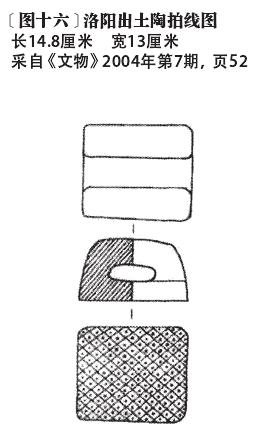

2002年在洛阳东周王城内的东周至汉代的陶窑遗址中出土一件陶拍[5],陶拍主体是一个扁平的方形拍板,拍板正面满饰小菱形纹,背面有一桥形手柄〔图十六〕。

上面三件工具,材质有别,施用的对象不同,但其用途是一样的,都是印制花纹图案的印花工具,都属于印模。据此,我们推测洛阳汉砖画像印模的结构应与上面的印花工具一样,印模主体是一块扁平的木板,木板正面雕刻阳纹画像,背面有一个用于捉握的把手。

3.印模画像

砖上的画像和印模上的画像(简称印模画像)凹凸效果正好相反,砖上的画像是阴纹、凹面,印模画像则是阳纹、凸面,所以,根据砖上画像的情景,我们可以推知印模画像的情况。

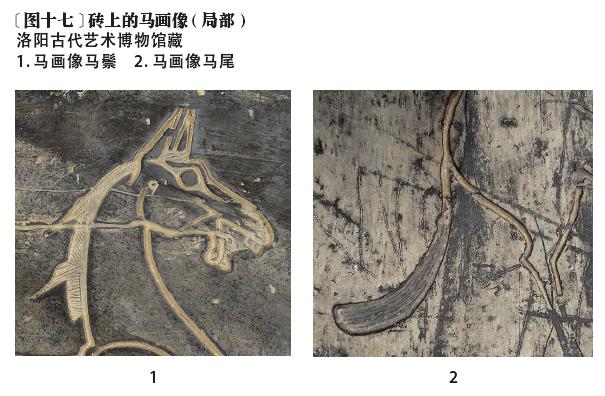

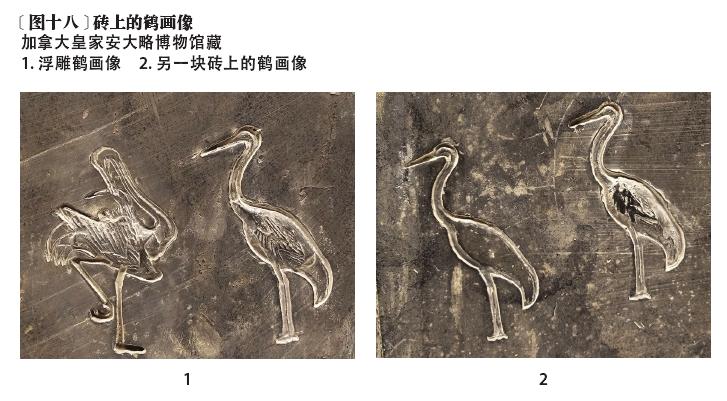

通过对考古和博物馆藏品的观察可知,洛阳西汉墓砖上的画像大部分是由低于砖面的阴线条构成的阴纹画像。印制这种阴纹画像的印模画像,正如西汉南越王墓出土的两块青铜印花凸版一样,印模上只有凸起的线条,线条之外是宽窄不同的凹槽或凹面。此外,洛阳汉砖上还有两种为数不多的画像类型,一种类型是画像上除了阴纹线条,还有凹面,而且凹面上有阳纹线条,如一些马的图像,马头、马的身体和四肢是阴纹线条,马鬃、马尾则是一个窄长的凹面,凹面上有细密的凸起线条〔图十七:1、2〕。故印制这种画像的印模除了有凸起的线条,还有凸起的平面,而且在凸起的平面上再刻划线条。另一种类型是浅浮雕画像,这种画像数量更少,只在加拿大皇家安大略博物馆收藏的两块砖上有发现。如编号 931.13.136的砖上有两个不同造型的鹤,鹤的轮廓线是阴纹,而身体是浮雕,身体表面还有表示羽毛的线条〔图十八:1〕。这种印模的轮廓线为阳纹,轮廓线以内的底板是下凹的弧面,弧面底部再刻划线条。用这种印模印出的画像,会因工匠用力大小不同而出现不同的效果,用力大的是浮雕效果,用力小的是平面效果。如〔图十八:2〕的两只鹤是用同一个印模印制的,左边那只模印力度小,只显示出鹤的轮廓线条,鹤的身体是平面;右边的一只鹤模印力度大,直至印模底部,不仅使鹤身部分成为凸出砖面的浅浮雕,还使印模底部的羽毛线条也显示出来。

根据砖上阴纹线条的深度、宽度和底部的形状,可以推知印模上阳纹线条的大致情况。一般情况下,阳线高度为0.1-0.2厘米,最高达0.4厘米,宽度约0.2-0.5厘米,线条的顶部形状有平、尖、圆三种。

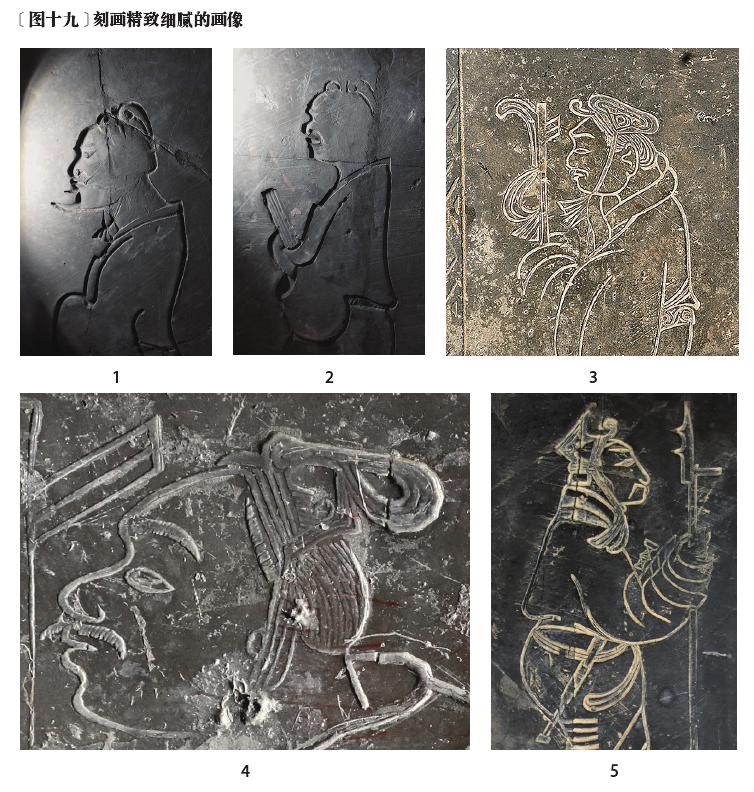

砖上画像是印模画像的镜像,直接反映出印模画像的雕刻水平。洛阳画像空心砖上大画幅的画像很多,就加拿大皇家安大略博物馆收藏的54块砖上的画像而言,高度(或长度)在10-20厘米的画像有33种,20-30厘米的有20种,30厘米以上的有6种。大幅画像为画师和雕刻工匠充分发挥和展示其高超的技艺水平提供了空间。由砖上那些优质画像可以看出,印模画像制作得非常细致精美,生动传神地表现出各种人物、动物的特征,包括人物的衣冠、武器、佩饰等〔图十九:1-5〕。

总之,洛阳西汉空心砖画像印模是由木板制成,主体是一块扁平的、形状和大小不统一的木板,木板背面有一个把手,正面是细致、精美的阳纹画像。

三、“问题画像”的成因

工匠在印制画像的过程中,如果用力不匀,印出的画像会深浅不一,或出现印模边框;而如果印模不是垂直角度按下,且印模的一侧在刚刚触及砖面时出现滑动,印出的画像则会产生重影或局部重影。这些问题的出现完全是因为工匠的疏忽大意造成的。但那些存在线条断开或错位问题的画像是什么原因造成的呢?除了工匠的疏忽,应该与印模本身情况直接相关。

洛阳西汉空心砖上明显出现线条断开或错位现象的画像有六例,其中两例是尺幅巨大的龙纹画像,其他四例是尺幅不算大的执戈武士、马、虎和长尾凤鸟画像。

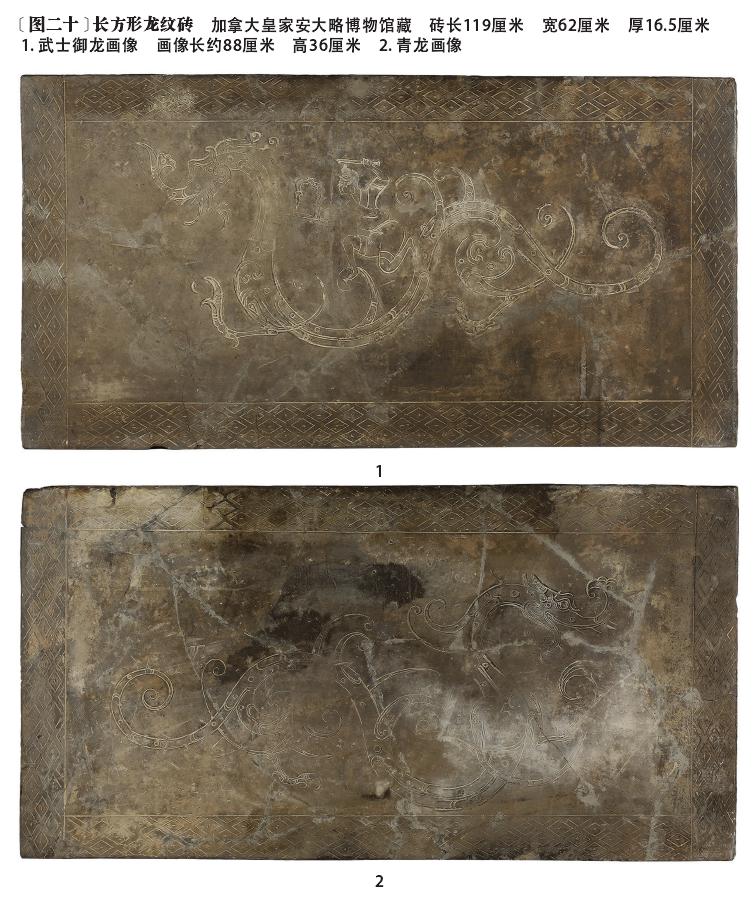

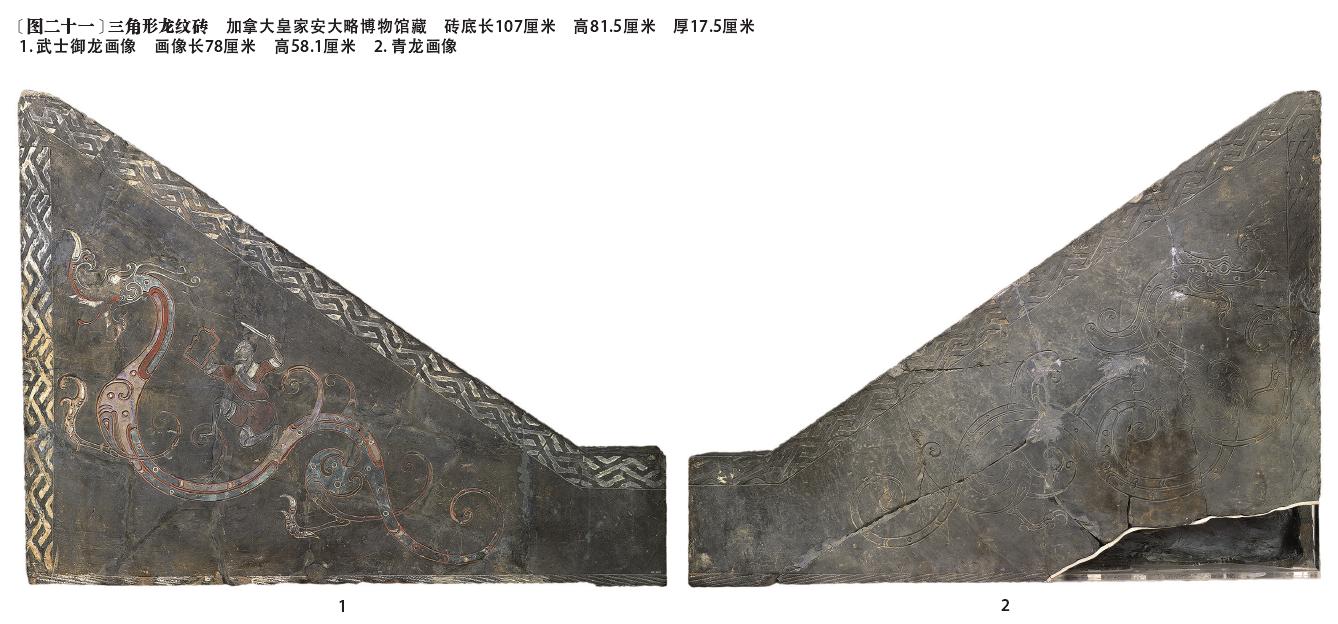

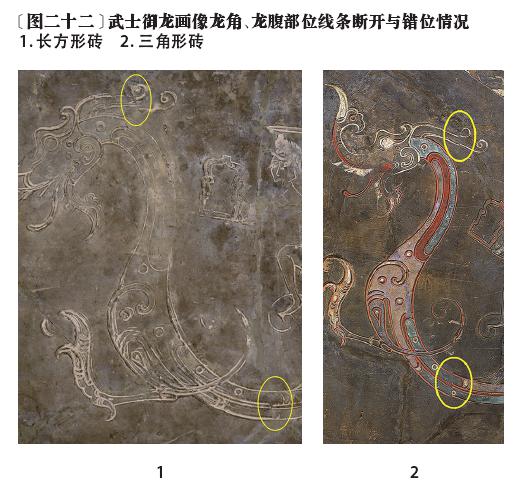

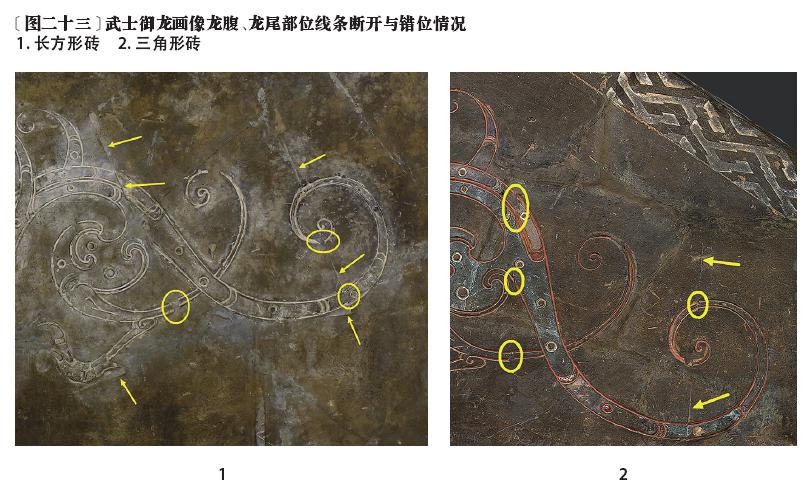

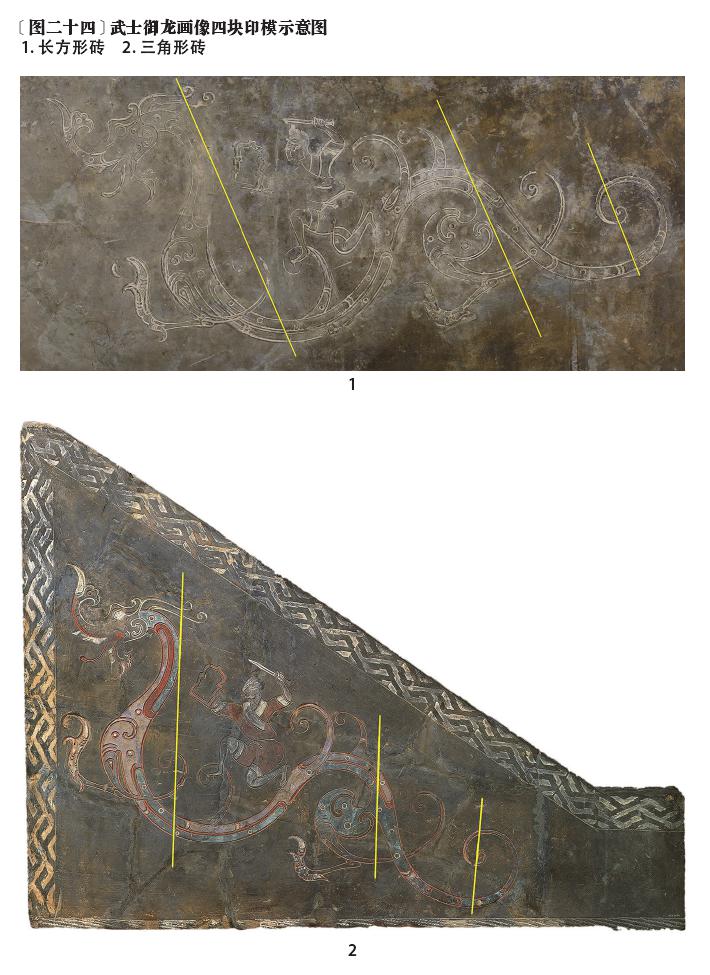

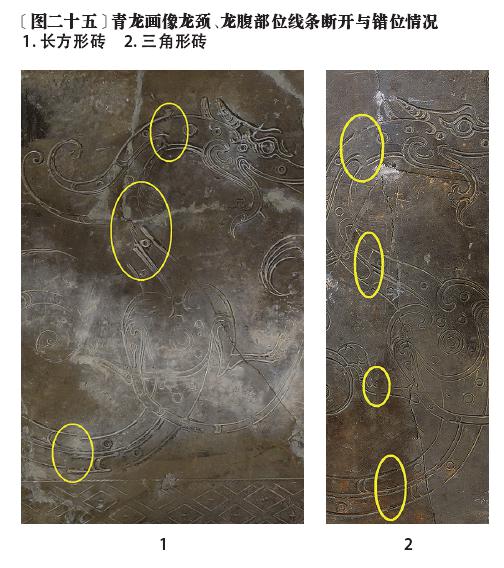

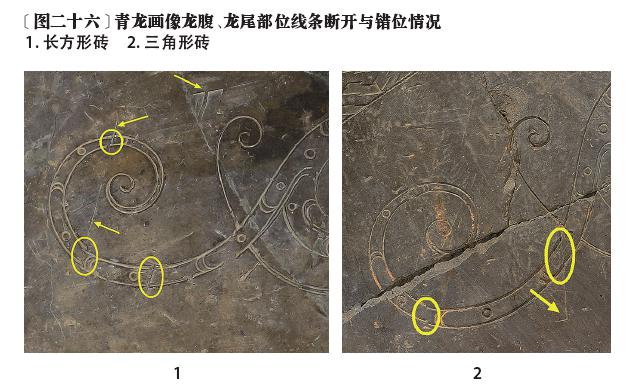

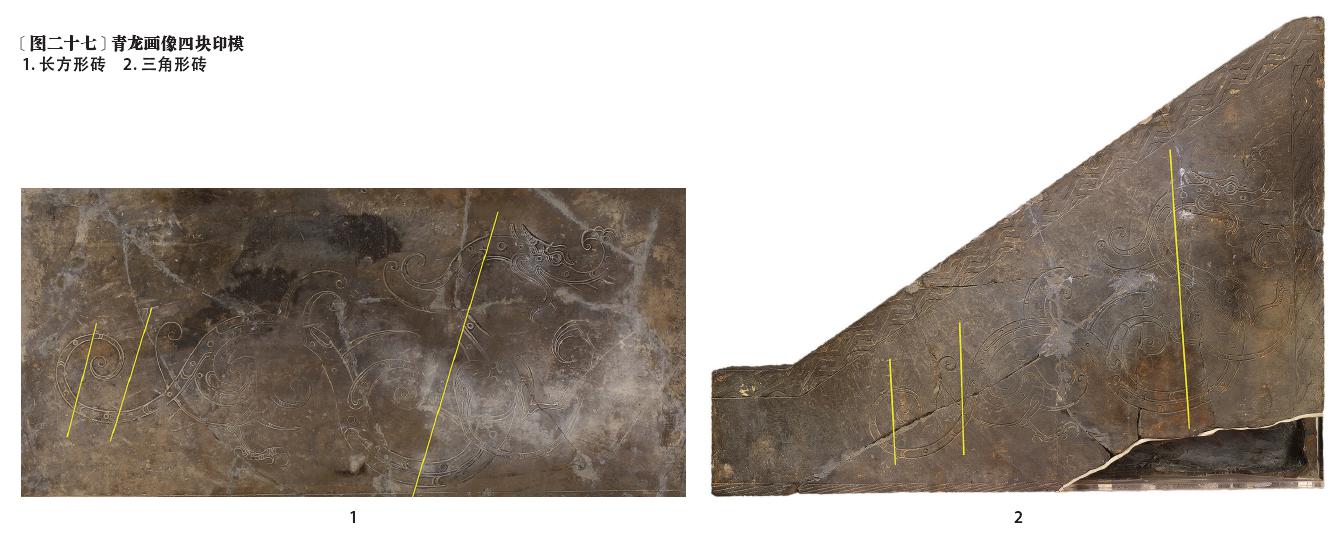

我们先看尺幅巨大的龙纹画像。加拿大皇家安大略博物馆有两块龙纹画像砖,一块是长方形,一块是三角形,两块砖上的画像相同,一面是武士御龙,另一面是青龙图像〔图二十,图二十一〕。据观察,长方形砖上的武士御龙画像在龙角、龙腹和龙尾三个部位存在线条断开并且错位的现象〔图二十二:1,图二十三:1,黄色圆圈标注的部位〕,龙腹、龙尾部位有少量印模边框的痕迹〔图二十三,黄色箭头指示的部位〕。龙角、龙腹两处虽不见印模边框的痕迹,但这两处断裂可用直线连接。这些迹象表明,武士御龙画像不是用刻着完整龙纹的、独立的一块印模印制的,而是将龙纹分割成四段,分别刻在四块印模上,印制图像时将四块印模组合起来使用:第一块印模上刻龙首龙颈,第二块刻龙躯武士,第三块刻龙尾前半部,第四块刻龙尾后半部〔图二十四:1〕。这四块印模的形状和大小都不一样,第二块最大,长32.4厘米,高45厘米(从龙角到龙爪)。由龙腹、龙爪、龙尾三处的印模痕迹可以看出,印模边框与画像轮廓线非常靠近,有的紧贴着画像。三角形砖上的武士御龙画像,在龙角、龙腹和龙尾三个部位同样存在线条断开与错位的现象〔图二十二:2,图二十三:2〕,表明它也是用四块印模印制的〔图二十四:2〕。另一面的青龙画像与武士御龙画像情况类似,在龙颈、颈腹、尾部也存在线条错位和印模边框痕迹的现象〔图二五,图二十六〕,表明青龙画像也是用四块印模印制的〔图二十七:1、2〕。长方形砖上的青龙画像存在的问题较多,龙首重影,龙尾部的两块印模交界处的线条出现叠压现象,龙尾部位多处留下印模边框的痕迹。

因为砖形的差别,两块砖上的两种龙纹画像的姿态不同,长方形砖上的龙画像平直,三角形砖上的略微上仰,给人的感觉它们是用不同的印模印制的。但是,我们将两种砖上的武士御龙画像按照四块印模的分界线剪开,把相同的部位上下叠加,发现两幅画像上的线条竟十分吻合,因此可以断定,两砖上的武士御龙画像是用同一副印模制作的。两砖上的青龙画像情况一样,也是用同一副印模印出的。

两种龙纹画像上的线条断开和错位的位置相同,都位于两块印模的交界处,产生的原因是工匠在模印画像时没有处理好两块印模之间(或者是刚印在砖上的画像与即将印的印模之间)的衔接关系,两者没有贴紧,有时上下还有微小的错位,使原本应该无缝对接的线条出现了问题,就是说,线条断开和错位的问题是由于使用多块印模组合印制产生的。那么,多块印模是怎样组合的呢?是按照从头到尾的顺序一块一块分段模印的?还是如怀履光所说,把四块印模以企口榫的连接方式连成一体,然后一次性印出整个画像[6]?通过观察画像上的各种现象和痕迹,我们认为应该是用前一种方式。

就艺术效果而言,三角形砖上的两种龙纹画像明显优于长方形砖。从姿态、气势上看,三角形砖上的龙呈上升之状,那名武士昂头抬眼、扬盾挥剑,两脚前高后低,蓄势待发,气势强大;从模印水平看,三角形砖上画像质量要高于长方形砖,由〔图二十二,图二十三,图二十五,图二十六〕可以看出,三角形砖上画像印模之间的衔接处理较好,线条断开错位现象明显要小,从〔图二十四,图二十七〕可以看出,在三角形砖上模印画像时,印模与砖底边基本呈垂直状,易于掌握,在长方形砖上模印画像时,印模与砖底边有不易把握的角度;此外,从存世数量看,三角形龙纹砖数量远远多于长方形砖。据我们掌握的资料,现存的三角形龙纹砖有11块,加拿大皇家安大略博物馆1块,宜阳文管所4块[7],故宫博物院2块[8],美国尼尔森-阿特金斯博物馆2块[9],日本东京帝国大学工业部2块[10]。长方形龙纹砖有确切收藏地点的目前只有2块,加拿大皇家安大略博物馆1块,美国匹兹堡卡内基艺术博物馆1块[11]。郭若愚的《模印砖画》书中收录一块长方形龙纹砖拓片,不知原砖现在何处[12]。因此,我们认为,两幅龙纹画像是专为三角形砖设计制作的,用它印制长方形砖上龙纹纯属“客串”。与三角形砖相比,长方形砖是长度有余而高度不足,无法按照三角形砖上的龙纹姿态和模印法式模印,工匠只能因地制宜地调整印模的角度,于是有了长方形砖上的姿态平直的龙画像。长方形砖上的青龙画像,在印模交界处两边的线条存在两个现象:第一,龙首、龙颈部分(在第一块印模上)重影,紧随其后的龙躯(在第二块印模上)没有重影〔图二十五:1〕;第二,龙尾前半部(在第三块印模上)后端线条与龙尾后半部(在第四块印模上)前端线条不仅错位而且还有叠压,龙尾后半部线条压在龙尾前半部的线条上〔图二十六:1〕。如果像怀履光所说印模是连在一块的,上述现象是不会出现的,这说明,龙画像是按照龙首→龙身→龙尾的顺序分块印制的。

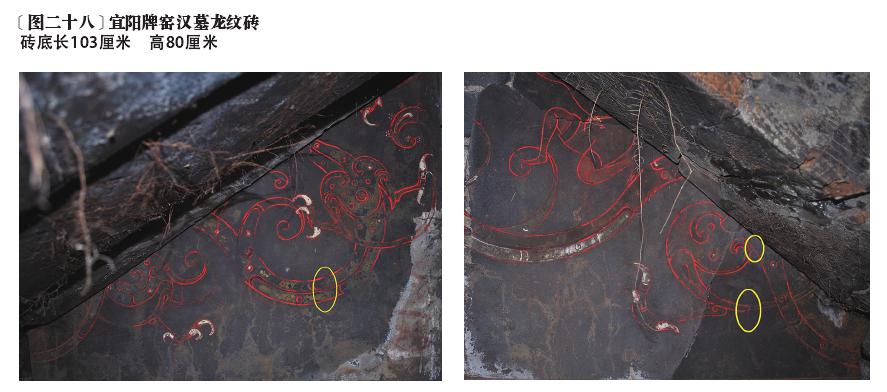

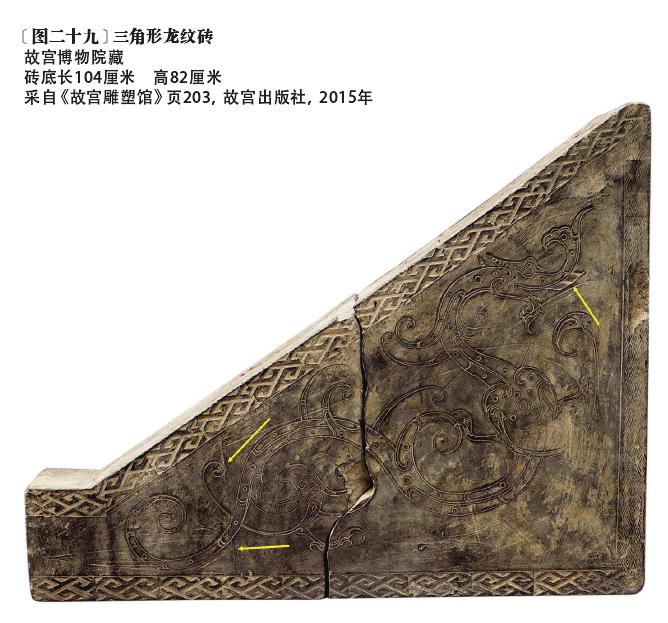

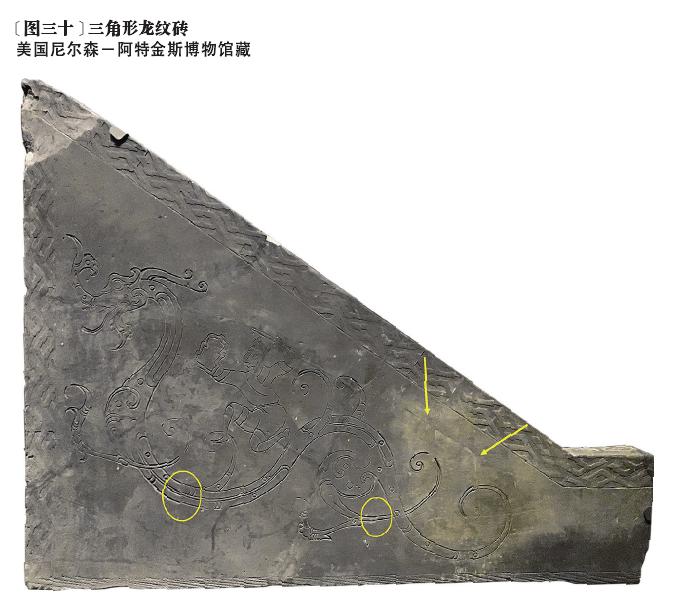

收藏在其他地方的三角形龙纹砖,龙纹画像呈现的情况与加拿大皇家安大略博物馆的类似。宜阳牌窑西汉画像空心砖墓中的四块三角形龙纹砖位于墓室的前后山墙,砖的上部均被倾斜放置的墓顶砖遮挡,只露出画像砖的下部,砖上的画像一面涂红、白、黄三种颜色,另一面只涂白色。发掘简报称:“……整个龙体以四块阴纹印模,在砖坯上印出龙的形象而成为阴纹平面画像。”[13]从显露的部分我们可以看到,砖上存在三处线条断开的地方〔图二十八〕。故宫博物院收藏的两块三角形龙纹砖,画像模印得极好,不存在线条错位现象,但仔细观察仍可发现印模交界处两边线条的间隙。其中一块砖上的青龙画像留下两处印模的痕迹,一处在尾部,那是第二块印模右边框线,另一处在龙首上颌牙齿的下方〔图二十九〕。美国尼尔森-阿特金斯博物馆收藏的两块三角形龙纹砖,其中一块在武士御龙画像的龙尾部留下印模边框痕迹,这个痕迹是第三块印模的上边框线和右上角〔图三十〕,藉此痕迹可知第三块印模上边框是斜直线。以上情况说明,这几块三角形龙纹砖应是一个作坊、一批工匠、一副印模制作的。

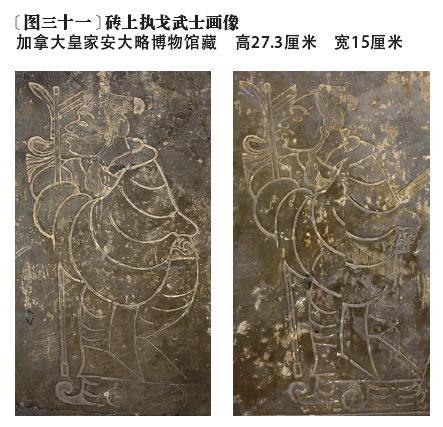

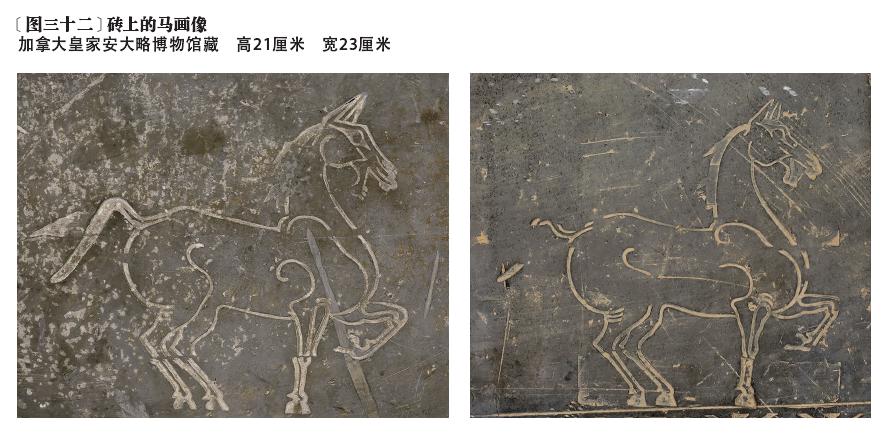

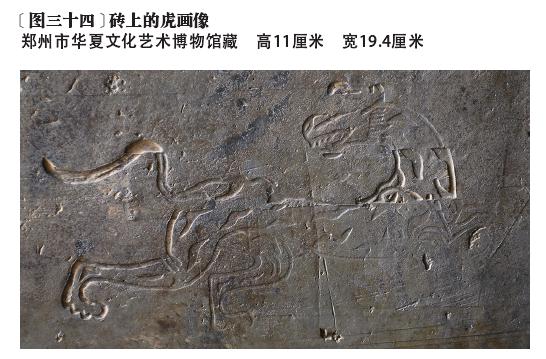

再看另四例尺幅不大的画像。第一例是执戈武士画像,执戈武士有两种样式,其中只有一种样式出现问题〔图三十一:1、2〕,这是同一块砖上同一面的两个武士画像,左边的武士只有颈、肩部的线条稍有断开〔图三十一:1〕,右边的武士从上到下每根线条都断开,且左高右低,错位严重〔图三十一:2〕。第二例是马的画像,空心砖上的马有近20种样式,有两种样式出现问题,此为其中一种〔图三十二:1、2〕;左边的马,腿部线条严重错位〔图三十二:1〕;右边的马,在马腿和马腹、马尻、马尾几处有线条断开的现象;另外,在马腿周边和胸前有两处印模边框痕迹〔图三十二:2〕。第三例是长尾凤鸟画像〔图三十三:1、2〕,左边凤鸟画像中间有一条横贯身体断开〔图三十三:1〕,右边凤鸟画像在断裂线的下方右侧留下了印模边框的痕迹〔图三十三:2〕。第四例是虎的画像,虎有六种样式,唯有一种画像上出现三条深浅不一的条带〔图三十四〕。或许这四例画像和龙纹画像一样,也是将画像分段制出多块印模?这四例画像只是同种画像中诸多样式中的一种,其他样式画像是由一块印模印制,为什么单单这四例要分制多模呢?这不合情理。福建省泉州市博物馆收藏的民国时期印制版画的木质阳纹印模实物,为我们解答这个疑问提供了有益的线索。

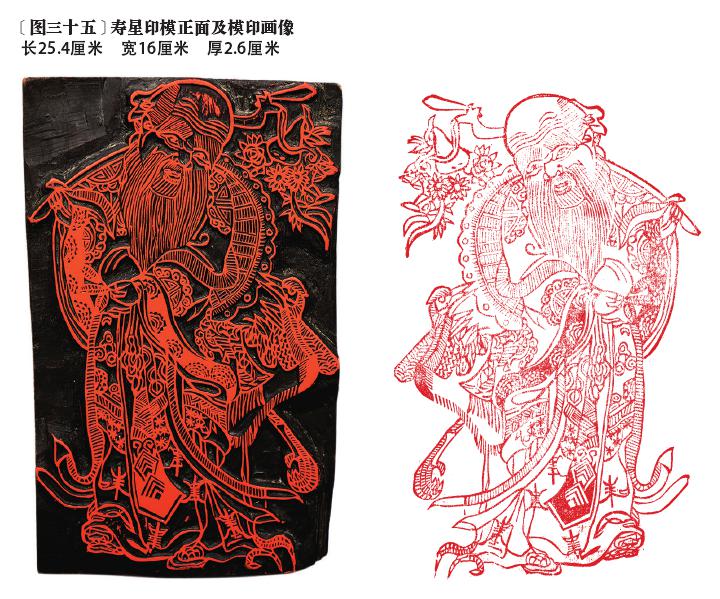

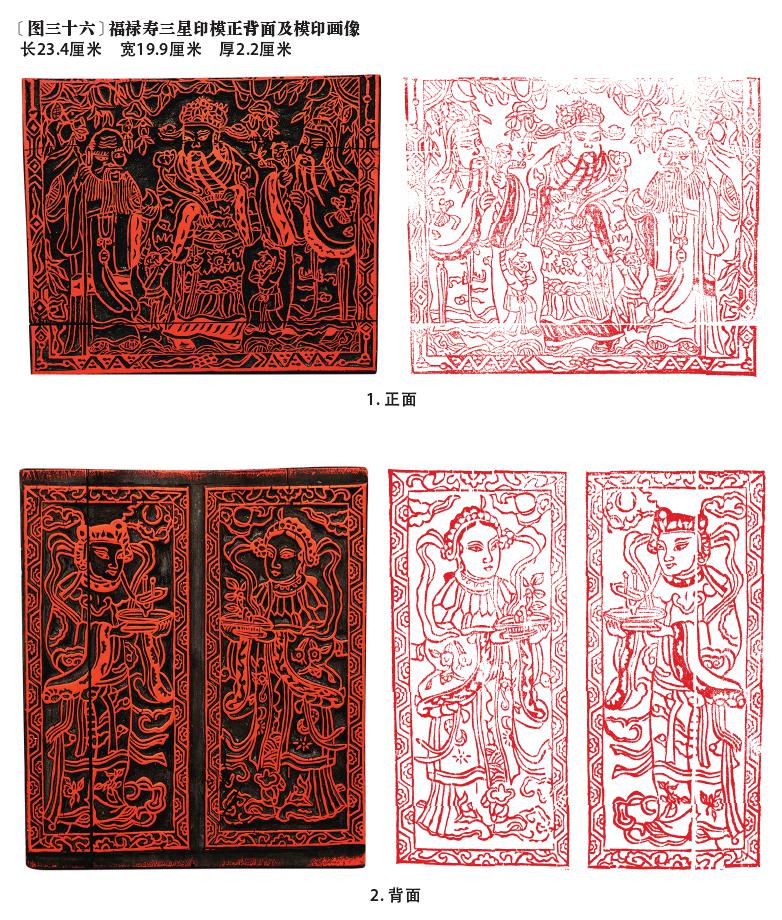

泉州博物馆收藏有9件印模,楠木制成,皆为长方形,长23.1-27厘米,宽16-19.9厘米,厚2.2-3.8厘米,其中7件是双面阳刻,2件是单面阳刻[14]。我们来看其中的两件:一件是寿星印模,用一整块木板雕成,双面阳刻,正面刻寿星画像〔图三十五〕,背面刻仙女画像。这件印模为我们展现了阳纹印模的模样,旁边印出的画像,形象地反映出印模画像与印模印出的画像之间左右镜像的关系;另一件是福禄寿三星印模,双面阳刻,正面刻福禄寿三星画像〔图三十六:1〕,背面刻一男(左)一女(右)两位侍者画像〔图三十六:2〕,两面画像周边有阳纹边框。印模正面上方横贯三星的头部有一条比较细且稍有弯曲的裂缝,下方横贯三星脚踝处有一条宽而直的裂缝,背面男侍画像上有一条宽而直的纵向裂缝,女侍画像的上方有条很短的裂缝,旁边印出的画像清楚地反映出印模上的裂缝情况。如果只看印模印出的图片,我们会认为印模是断开的,或者是画像刻在两块木板上。通过与文章作者沟通后得知,9件印模都是用单独一块木板雕成,印模上阳纹线条的高度都是0.2厘米,福禄寿三星印模的两面各有两条程度不同的裂缝,但印模没有断开。

据此,我们认为,执戈武士等四种画像的印模也是由一整块木板制作而成,因为使用时间久了,印模出现了裂缝。使用有裂缝的印模印出的画像,线条自然是断开的。至于武士和马画像上的线条错位现象,我们推测可能是印模出现了更大的问题——断成两块,工匠对印模简单修整一下坚持用它印完这批砖上的画像。这一点从每个执戈武士画像线条错位程度不同可以得到证实。因为画像是一次印出,印完后即使出错也难以修改,只能任其留在砖上。

四、结语

通过对洛阳西汉阴纹画像空心砖上问题画像的观察与分析,我们对印制阴纹画像的阳纹印模有了更进一步的认识。阳纹印模的特征主要有:第一,印模用木材制成,印模背面应该有把柄,正面雕刻阳纹画像;第二,印模的形状多种多样,有的有边框,有的没有边框而是随着画像的轮廓变化而变化;第三,大多数的印模上面只雕一个画像,即一模一像,少数印模上面雕二至四个画像,如大雁、鹤等,唯有尺幅巨大的龙纹画像印模例外,是多模一像;第四,印模画像制作精美,艺术水平极高。

洛阳阴纹画像以其画幅大,精致美观,艺术水平高超著称于世,但它流行时间短,流传地域有限,砖的数量不多(远远少于阳纹画像砖),其主要原因是印制阴纹画像的阳纹印模制作难度大,费时耗力又容易磨损、毁坏,限制了画像砖的生产数量,难以满足社会化大批量生产的需求。所以,它很快就被形状规整(多为长方形)、尺幅不大、制作容易的阳纹画像取代了。

如今,阴纹画像空心砖虽在,但制作技艺(包括空心砖的制作)却已难以说清楚了。而画像砖艺术仿佛是遥远的夜空中闪烁着神秘光芒的星辰,引发人们无限的遐思与猜想。

作者单位:徐婵菲(洛阳市文物考古研究院)、沈辰(加拿大皇家安大略博物馆)

注释:

[1] 怀履光是第一个提出洛阳汉砖画像印模为木质的学者,参见[加拿大]怀履光(徐婵菲译、沈辰校):《中国(洛阳)古墓砖图考》页27,中州古籍出版社,2014年。后来许多学者认同这一说法,参见黄明兰:《洛阳汉画像砖》页6,河南美术出版社,1986年;吕品:《河南汉代画像砖的出土与研究》,《中原文物》1989年第3期,页51-59。

[2] 下文所用材料与图片,如不注明,均来自加拿大皇家安大略博物馆。

[3] 天理大学、天理教道友社编:《天理大学附属天理参考馆藏品》页134,天理教道友社,昭和61年(1986)。

[4] 吕烈丹:《南越王墓出土的青铜印花凸版》,《考古》1989年第2期,页178-179;广州市文物管理委员会等:《西汉南越王墓》下卷图版四八,文物出版社,1991年。

[5] 安亚伟:《东周王城战国至汉代陶窑遗址发掘简报》,《文物》2004年第7期,页41-54。

[6] 前揭怀履光《中国(洛阳)古墓砖图考》,页027。

[7] 洛阳地区文管会:《宜阳县牌窑西汉画像砖墓清理简报》,《中原文物》1985年第4期,页5-12。

[8] 故宫博物院编:《故宫雕塑馆》页203、204,故宫出版社,2015年。

[9] 该信息由美国尼尔森-阿特金斯博物馆研究人员提供。

[10] [日]下中弥三郎:《世界美术全集》卷三,页83,平凡社,1929年。

[11] 该信息由美国匹兹堡卡内基艺术博物馆研究人员提供。

[12] 郭若愚:《模印砖画》图版第四十九、五十,艺苑真赏社,1954年。

[13] “整个龙体以四块阴纹印模”中之“阴”字,当是“阳”字。前揭洛阳地区文管会《宜阳县牌窑西汉画像砖墓清理简报》。

[14] 盛荣红:《馆藏精品民国木印模赏析》,《文物鉴定与鉴赏》2017年第3期,页13-21。

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=287

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】