-

3月30日

-

西汉楚国“玉舞人”组佩研究

徐州博物馆:武耕

原文发表于《中国国家博物馆馆刊》2020年第1期,63-79页

内容提要:“玉舞人”组佩是汉代玉器中独特的门类,盛行于西汉早、中期,佩带者都是女性贵族。目前全国经考古发掘的“玉舞人”组佩墓葬有20余座,分布在陕西、山东、河南、河北、江西、北京、广州、江苏等地,但可复原的组佩并不多。徐州西汉楚国王室墓中发现有7处陪葬“玉舞人”组佩,可复原的组佩有7组,是出土“玉舞人”组佩最多的地区。徐州出土的“玉舞人”组佩皆出自西汉楚国刘氏宗室的女性高级贵族墓葬中,不仅玉质精良、样式独特、雕刻精美,而且有明确的考古信息。这些重要的发现为研究中国古代玉组佩的发展演变、汉代的组佩制度、“玉舞人”组佩的编排方式以及佩带者的身份提供了重要的研究资料。

关键词:西汉楚国、汉代玉器、组佩、玉舞人

“玉舞人”组佩是汉代组佩中的独特样式,多数出自王室墓中,墓主人几乎都为女性。从考古资料考察,目前全国发现“玉舞人”组佩的墓葬约有20余座,徐州6座墓葬共7处发现“玉舞人”组佩[1],几占全国发现的“玉舞人”组佩墓葬的三分之一。徐州是西汉楚国的国都,这里发现的“玉舞人”组佩,为研究中国古代玉组佩的发展演变、“玉舞人”组佩的组合规律、佩带方式以及使用者的等级身份,提供了极其珍贵的考古实物资料。

一、徐州西汉楚国“玉舞人”组佩发现情况

自上世纪70年代以来,徐州6座墓葬7处出土“玉舞人”组佩,根据出土时间的顺序,对这6座墓葬“玉舞人”组佩的出土情况先作大致介绍。

1.小龟山汉墓“玉舞人”组佩[2]

1972年发掘的徐州小龟山汉墓,为竖穴式崖墓,年代为西汉中期。该墓出土的“玉舞人”组佩包括了玉环、玉珩、玉觽、玉舞人、串珠等33件。

玉环3件。谷纹玉环1件,白玉质,直径7.4、内径3.7、厚0.4厘米;索纹玉环2件,065一件直径8.3厘米,一件直径4.6厘米。

玉珩3件。双龙首流云纹2件,造型基本相同,一件长10.8、宽2.8厘米,另一件长8.6、宽2.4厘米(图一:1)。双龙首谷纹玉珩1件,长11.3、宽11.9厘米(图一:2)。

玉觽5件。有三种样式:第一种1件,长11.2、首宽2.9厘米,首为龙头,角尖为龙尾,身刻勾连卷云纹,脊部透雕龙凤纹(图一:3);第二种2件,长11.7、首宽2厘米,扁平角状,宽端为兽头形,身部刻卷云纹(图一:4);第三种2件,长8.2、首宽1.8厘米,首端龙头透雕,身部刻卷云纹。

玉舞人6件。有三种样式:一种为牌形饰,长2.9、宽2、厚0.2厘米,上、下有穿孔;一种人物轮廓式稍大,长4.7、宽2、厚0.2厘米,上、下有孔;还有一种人物轮廓式稍小,长3.6、宽1.8、厚0.2厘米,仅上端有穿孔(图一:5)。

串珠共16粒。其中,琥珀珠6粒,其中有一粒较大,直径0.8厘米,其余直径0.4-0.5厘米;水晶珠1粒,直径0.5厘米;橄榄形珠9粒,7粒为琥珀珠,2粒为玉珠,长0.8、径0.3厘米,纵穿小孔(图一:6)。

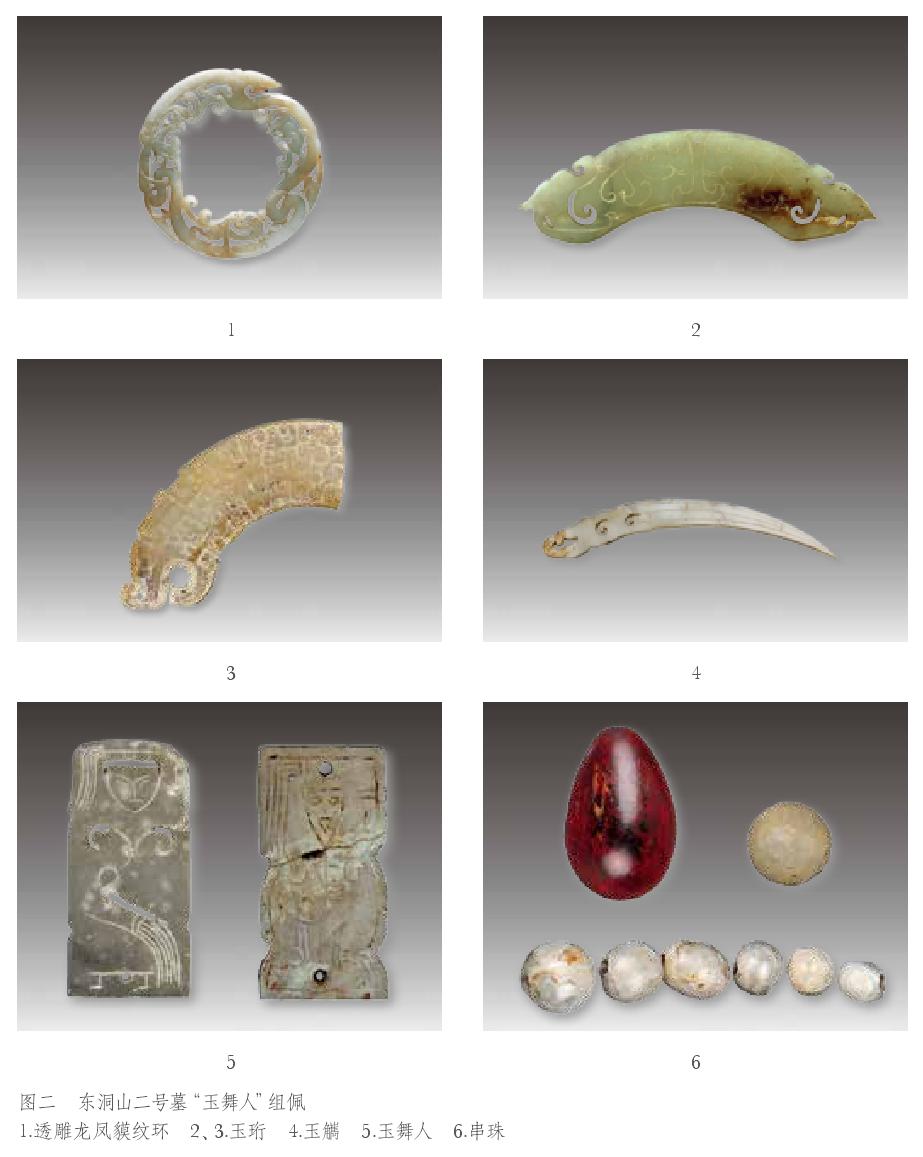

2.东洞山二号墓(石桥汉墓)“玉舞人”组佩[3]

1982年发掘的东洞山二号墓,为横穴式崖墓,开始命名为徐州石桥汉墓,1996年申报全国重点文物保护单位时正式命名为东洞山二号墓。该墓出土的铜器上有“王后家盘”“明光宫赵姬”等铭文,“玉舞人”组佩包括了玉环、玉珩、玉觽、玉舞人、玉珠、琥珀玉饰、珍珠等17件。

透雕龙凤貘纹环一件。直径7.9、孔径4.1、厚0.3厘米。白玉质,通体透雕,环身由三条虬龙盘绕而成,环身透雕有凤鸟、貘及及卷云纹,并以阴线刻画细部(图二:1)。

玉珩2件。一件保存完好,青玉质,长11.5、宽2.5、厚0.35厘米;两端透雕龙首,中段阴刻流云纹,两侧纹饰略有变化(图二:2)。另一件残损,青玉质,残长9.8、宽3、厚0.25厘米;一端透雕兽首,另一端残,以阴线饰细部,中段饰云雷纹(图二:3)。

玉觽1件。长10.9、厚0.4厘米。白玉质,扁平角锥状,宽端雕兽首,兽身饰阴线纹(图二:4)。

玉舞人2件。为方形玉牌状。一件为女舞人,长3.8、宽1.9厘米,衣领、袖子透雕;另一件为男舞人,长4、宽2.1厘米。舞人着长袖衣,作翘首折腰状(图二:5)。这两件玉舞人的造型与山东五莲张家仲崮汉墓[4]、昌乐县东圈汉墓[5]中的玉舞人基本相同。

属于组佩饰件的还有琥珀坠饰1枚,长1.8、宽1.1厘米;玉珠1颗,直径0.7厘米;珍珠6颗;石管饰3件(图二:6)。

东洞山二号墓是开山采石时发现,文物曾有遗失,绝大多数文物追缴回来,该墓“玉舞人”组佩有部分缺失。

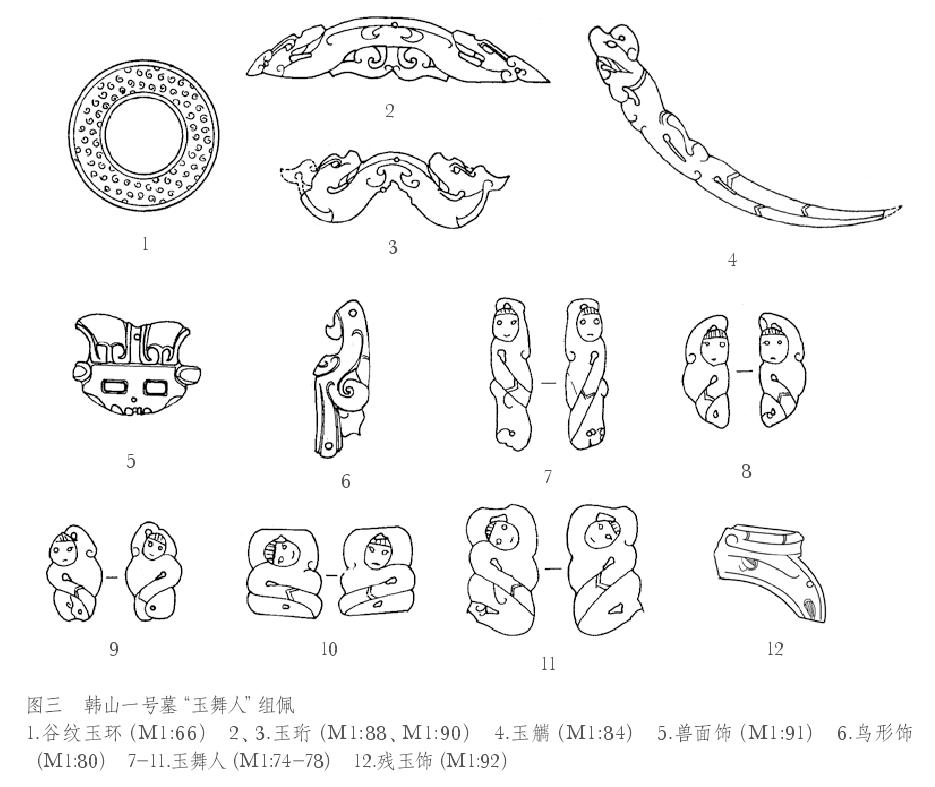

3.韩山一号汉墓“玉舞人”组佩[6]

1992年发掘的徐州韩山一号汉墓为竖穴式崖墓。该墓出土有“刘(女宰)”“妾”双面玉印,“玉舞人”组佩包括玉环、玉珩、玉觽、玉舞人、鸟形饰、兽面饰等17件。

谷纹玉环1件(M1:66)。外径4.5、内径2.4、厚0.5厘米,白玉质,内外周边起棱,谷纹及边缘均较凸出(图三:1)。

玉珩3件。M1:88镂空龙形,长10、宽1.9、厚0.2厘米;白玉质,龙首相对,躯身相连(图三:2)。M1:89造型与M1:88相同,残长8.6、宽1.8、厚0.25厘米。M1:90龙形珩,长7、宽2.3、厚0.2厘米;白玉质,似璜形,刻双龙,龙首相对,躯身相连(图三:3)。

玉觽4件。白玉质。大小基本相同,扁平角状。宽端刻为兽首形,身部刻卷云纹。M1:84、86为一对,长10.5、厚0.2厘米(图三:4)。M1:85、87均残缺。

兽面饰1件(M1:91)。长3.9、宽3.05、厚0.4厘米。玉质青灰,兽面形,头戴冠,两侧有双耳,中部双睛凸出。正面为浅浮雕,背面阴线刻出人脸形及云纹图案(图三:5)。

鸟形饰1件(M1:80)。长4.8、宽1.7、厚0.15-0.2厘米。白玉质。头部有一圆孔作眼睛,兼作拴系之孔,尾部亦有一圆孔(图三:6)

玉舞人6件。尺寸不等,M1:74长2.8、宽2.25厘米;M1:75长4.65、宽1.25厘米;M1:76长3.4、宽1.4厘米;M1:77长4、宽2.1厘米;M1:78长2.95、宽1.65厘米;M1:79长3.5、宽1.4厘米。玉质青灰,形状有不规则的长方形、长条形或半月形。以阴线在正、反两面刻出人物的头、五官、袖等,人物呈舞蹈状。舞人头上部及足部各有穿孔(图三:7-11)。

残佩饰1件(M1:92),残长3.4厘米,两面均以阴线刻纹,端部穿有小孔(图三:12)。

4.狮子山楚王陵E4室“玉舞人”组佩[7]

1994年发掘的徐州狮子山楚王陵,是西汉早期的大型横穴式崖墓,墓内有大小墓室12间。编号E4侧室为楚王嫔妃陪葬墓。E4室“玉舞人”组佩包括玉珩、玉舞人、玉觽等。

玉珩2件。青玉质。一件长11.4厘米,透雕成双头同体龙形,龙首作回首状,龙身镂刻卷云纹;珩的顶部有穿,龙身有二穿孔(图四:1)。另一件长7.5厘米,亦为同体双龙,龙身有阴线刻(图四:2)。

玉舞人2件。青白玉。单体玉舞人1件,高5.4、宽1.8、厚0.2厘米,阴线刻,两面图案相同,均为长袖女舞者形象;右袖甩过头顶,左袖下垂曳地,扭胯,右足向后曲起(图四:3)。双联玉舞人1件,高2.7、宽2.8、厚0.2厘米,阴线刻,两舞人舞姿相同,方向相反(图四:4)。

玉觽1件。长11.37、宽4.08厘米。青白玉,兽首,角弯曲,觽身上刻卷云纹。玉觽的前部有一个圆形系孔(图四:5)。

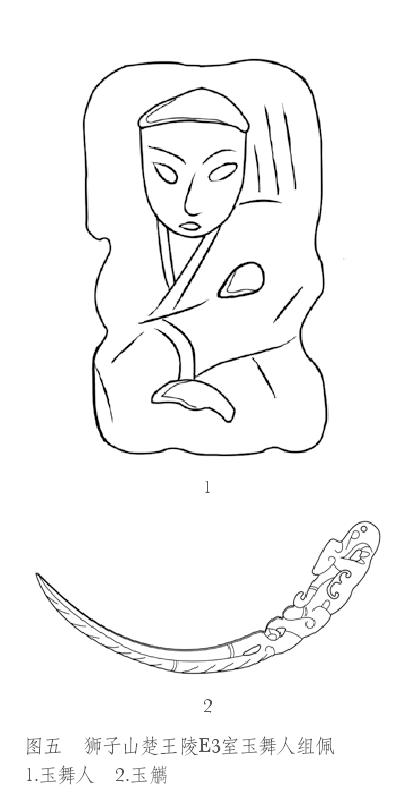

5.狮子山楚王陵E3室“玉舞人”组佩[8]

狮子山楚王陵E3室出土2件“玉舞人”组佩饰件。1件为玉舞人,高3.38、宽1.9、厚0.29厘米。由扁平小玉片雕成,右手上扬于头部,左手垂于身下,作翘袖折腰之舞姿,背面素纹(图五:1)。1件为玉觽,造型、尺寸与E4室出土的玉觽基本相同(图五:2)。E3室出土的玉舞人组佩缺失较多,很难进行复原组合。

6.苏山头M2“玉舞人”组佩[9]

2001年发掘的苏山头M2为竖穴洞室崖墓。“玉舞人”组佩包括玉珩、玉舞人、琉璃珠等4件。苏山头M2在发掘前有部分文物流失,该墓的组佩并不完整。

玉珩2件。双龙首玉珩,长9.7、宽1.6、厚0.2厘米;一面阴刻云纹,另一面浮雕谷纹,上下均有凸起的边框;两端及顶部中间各有一小穿孔(图六:1)。螭龙玉珩,长9.1、宽3.2、厚0.3厘米;青白玉质,浅浮雕加阴线刻,两面纹饰相同,均为盘曲的螭龙;两端及顶中央各有一个穿孔(图六:2)。

玉舞人1件。长4.55、宽1.25厘米。青玉。两面纹饰相同。舞者腰身呈S形弯曲,左臂上扬,右臂垂到腹前。上下两端及中间各有穿孔(图六:3)。

蜻蜓眼琉璃珠1件。直径2.9、高3.4厘米。鼓形,上下两端平齐,中有圆孔,近两端各有两道黑色弦纹和蜻蜓眼装饰(图六:4)。

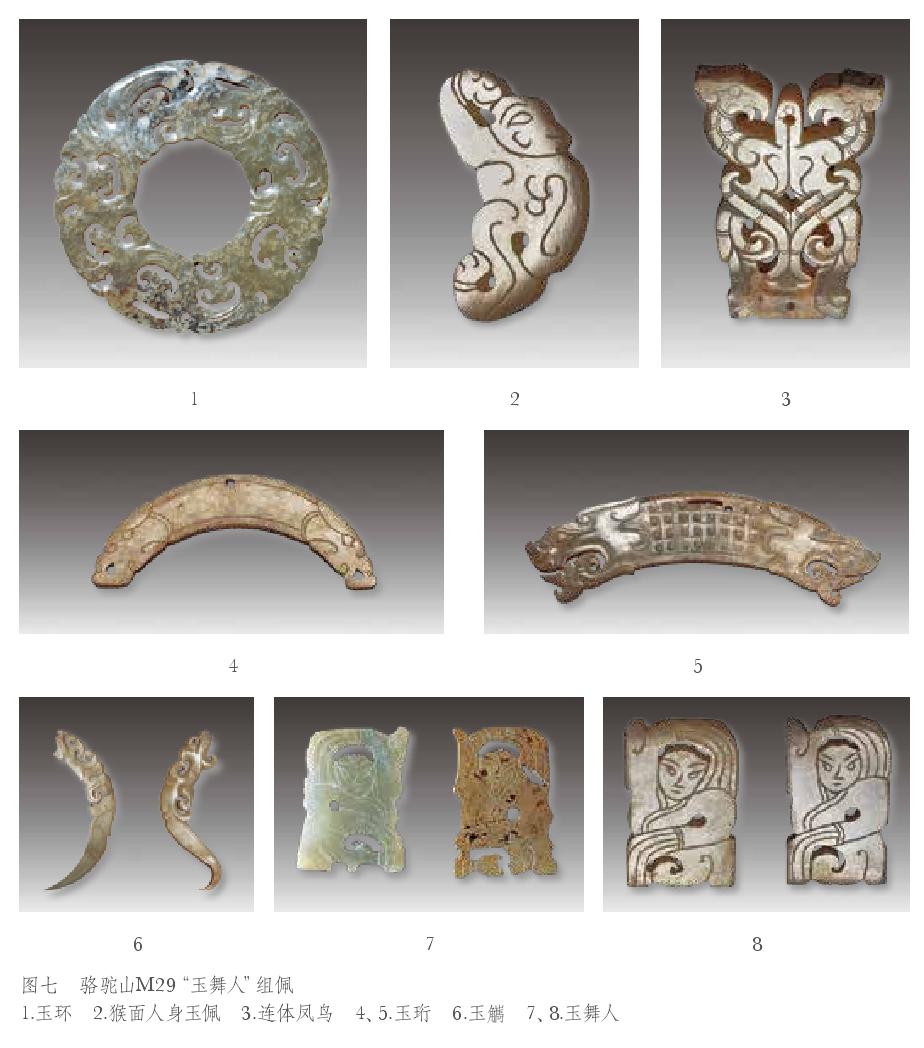

7.骆驼山M29“玉舞人”组佩[10]

2009年发掘的骆驼山M29,墓内出土有“段翘”“妾翘”鎏金双面铜印,该墓也被称为“段翘”墓。“玉舞人”组佩由玉环、玉珩、连体凤鸟、玉舞人、玉觽等11件饰件组合。

云纹镂空玉环1件。外径7.5、内径3、厚0.3厘米(图七:1)。这件玉环与长沙曹墓[11]、广州西村凤凰岗汉墓[12]出土的云纹透雕玉环基本相同。

猴面人身饰牌1件。长3.5、宽1.5、厚0.25厘米。玉人的面部为猴形,身体的其他部分为人形,作长袖舞状(图七:2)。

连体凤鸟1件。高4.1、宽2.8厘米。两只凤鸟相向而立,尖喙回勾,长颈后仰,尾羽下垂,腿呈“S”形站立,以双细线勾勒细部,厚度在0.3-0.35厘米之间。上下两端有穿孔(图七:3)。

双龙首玉珩2件。一件长11、宽2.2、厚0.2厘米,玉珩上端中间有一孔,两端嘴部镂空(图七:4);另一件长6.6、宽1.4厘米,龙身刻有谷纹(图七:5)。

玉觽2件。长9.3-9.6、宽1.7-2.2、厚0.2厘米。一件呈弧面弯曲角状,另一件尾部弯曲(图七:6)。

玉舞人4件。第一组2件,长3.4、宽2.8厘米(图七:7)。第二组2件,长3.7、宽2.1厘米(图七:8)。

除以上考古发掘的7处“玉舞人”组佩之外,2010年徐州博物馆还征集入藏一件玉舞人。舞人长4.3、宽2.1、厚0.1厘米。青白玉,正面刻舞者长裙曳地,束带翘袖折腰,右手长袖举过头顶,左手长袖下垂翻翘;反面刻舞者的背面形象。舞人的上袖、颈、腰、下裙有四个穿孔(图八)。

二、徐州“玉舞人”组佩的复原研究

徐州出土的7处玉舞人组佩,除狮子山楚王陵E3室、苏山头M2被盗组件缺失较多,复原比较困难之外,小龟山“丙长翁主”墓、韩山M1墓、骆驼山M29墓、狮子山楚王陵E4室、东洞山M2出土的玉舞人组佩,都可以进行复原。复原的依据是“玉舞人”组佩组件的出土位置、其他地区“玉舞人”组佩的复原情况以及“玉舞人”组佩的配置规律。

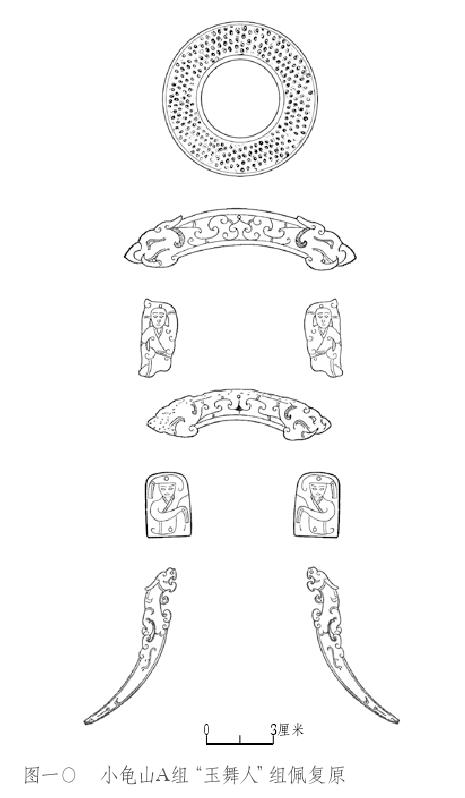

1.小龟山墓“玉舞人”组佩的复原

小龟山墓“玉舞人”组佩出土位置未被扰乱,组佩饰件基本保留在原有的位置。从发掘报告器物分布图来看,玉舞人组佩放置在棺内中部,有两副组佩,A组位于人体的右侧,组佩分布在南、北60厘米的范围内;B组位于人体的左侧,组佩分布在南、北50厘米的范围内(图九)。根据玉佩的出土位置及组佩的组合规律尝试复原如下。

A组玉佩有谷纹玉环1件(TG11)、玉珩2件(TG13、TG17)、玉舞人4件(TG7、TG8、TG14、TG20)、玉觽2件(TG9、TG12)。玉佩的组合为:谷纹玉瑗为组佩之首,其下为玉珩,玉珩两端穿系玉舞人;玉舞人下为玉珩,两端穿系玉舞人;舞人下各缀有玉觽(图一〇)。

B组玉佩有索纹玉环2件(TG29、TG30)、玉珩1件(TG21)、玉舞人2件(TG25、TG26)、玉觽3件(TG18、TG27、TG28)。玉佩的组合为:2件索纹玉环位于组佩的上端,其下为玉珩;玉珩下正中为龙纹透雕玉觽,玉觽两侧为舞人;舞人下各缀有玉觽(图一一)。

该墓还出土琥珀珠、玉珠、水晶珠16粒,分布在玉舞人、玉珩中,应是穿缀在组绶上的纳闲“琚瑀”。由于穿绳早已朽烂,复原起来比较困难。

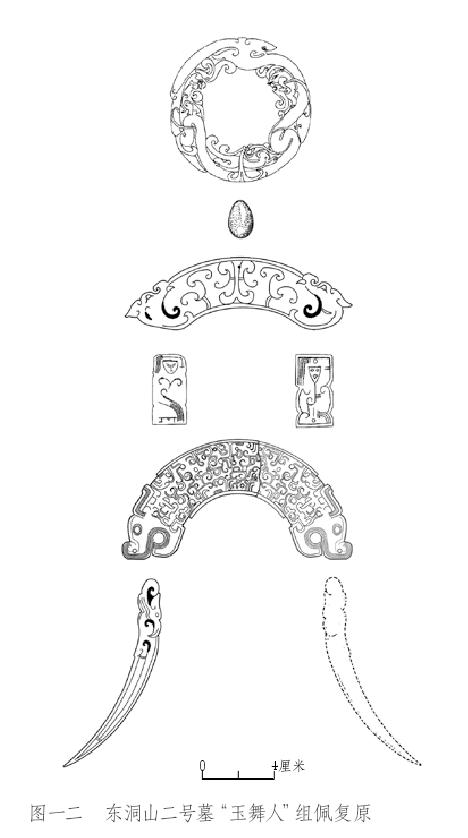

2.东洞山二号墓(石桥汉墓)组佩的复原

东洞山二号墓“玉舞人”组佩包括玉环、玉珩、玉舞人、玉觽、玛瑙坠、珍珠、玉珠等。组佩饰件有部分缺失。组佩发现时原有位置扰乱,只能根据“玉舞人”组佩一般组合规律进行复原:

该组佩排列组合是:以透雕龙凤貘纹环为引领,其下系赭红色玛瑙坠;玛瑙坠下为阴刻线双龙首玉珩,珩下系两件玉舞人;舞人又与勾连纹双龙首玉珩相连,珩下两侧为玉觽(图一二)。该组佩中还有珍珠、玉珠、石管饰等,出土时位置已扰乱,复原起来较为困难。

东洞山二号墓还有一件谷纹玉璜(M2:46),残长11.2厘米,但壁厚达0.65-0.75厘米,显然不是组佩中的饰件,复原时没有将其列入组佩中。该墓出土有铜镶玉带扣和海贝腰带,为悬挂玉佩的革带。

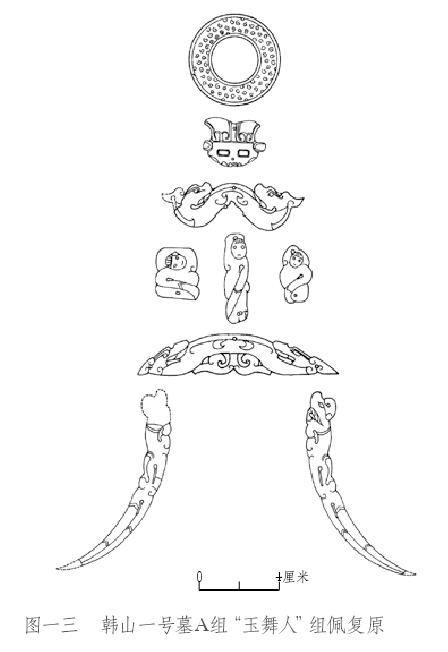

3.韩山M1“玉舞人”组佩的复原

韩山刘(女宰)墓早年被盗,“玉舞人”组佩集中于墓室东部宽约1米的棺室内,发现时已散乱,但大部分组件比较齐全,可以进行复原。该墓出土1件玉环、3件玉珩、4件玉觽、6件玉舞人、1件兽面佩、1件鸟形佩。根据发现的两对玉觽、两件形制相同的玉珩,判断该墓“玉舞人”组佩有两副。

A组玉佩排列顺序是:第一层为玉环(M1:66),玉环下为兽面佩(M1:91);兽面佩下接玉珩,玉珩下为3件玉舞人;舞人下为玉珩,玉珩下两侧为玉觽(图一三)。

B组玉佩排列的顺序是:第一层为玉环(缺失),玉环下为凤鸟佩;凤鸟佩下接玉珩;玉珩下为3件舞人;舞人下两侧为玉觽(图一四)。

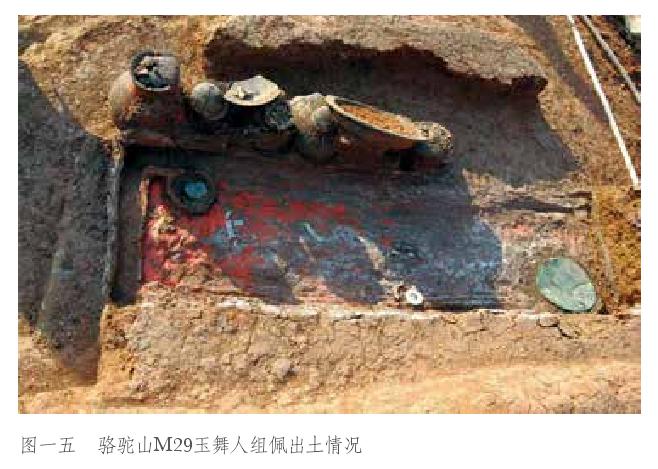

4.骆驼山M29“玉舞人”组佩的复原

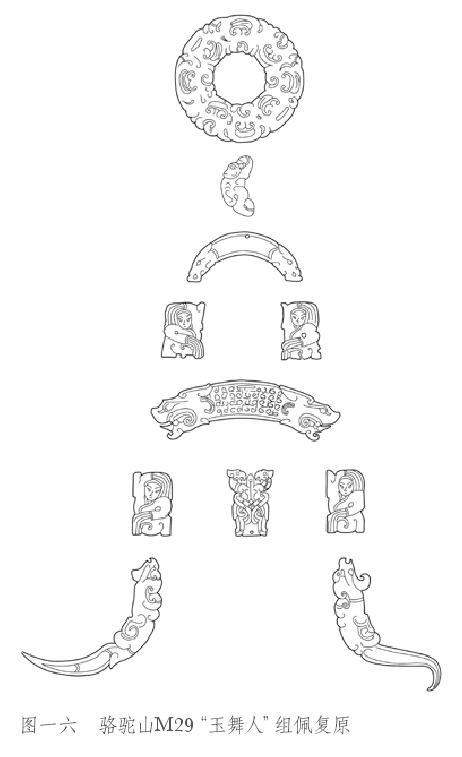

骆驼山M29没有盗扰,组佩饰件完整无缺,从考古发掘的现场可以判断组佩的排列情况(图一五)[13]。排列组合是:以透雕云纹玉环作为引领,其下系猴面舞人;猴面舞人下为阴刻线双龙首玉珩,珩下系2件舞人;舞人又与谷纹双龙首玉珩相连,珩下正中缀连体凤鸟,两侧缀舞人;舞人下各缀有长尾龙形玉觽(图一六)。

骆驼山M29“玉舞人”组佩的玉质为青白玉,质地较好。其组合的方式为对称式,以玉环为擎领,以玉珩作为平衡左、右舞人的重要饰件,玉觽配置在组佩的底端。

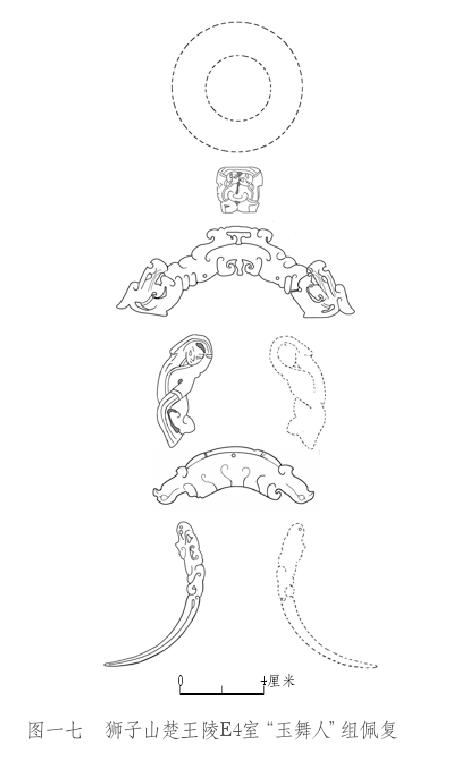

5.狮子山楚王陵E4室“玉舞人”组佩的复原

狮子山楚王陵E4室出土“玉舞人”组佩有缺失,但大部分组件保存下来。根据“玉舞人”组合规律推断,该墓组佩的排列顺序是:玉环(缺失),环下系双联玉舞人,舞人下为玉珩,玉珩下系两舞人(缺失1件),舞人下为玉珩,珩下系玉觽(图一七)。

由于狮子山楚王陵被盗严重,随葬器物原位置已被扰乱,“玉舞人”组佩还应有玉环等饰件,有些饰件可能被移位到其他地方。

三、“玉舞人”组佩的组合规律

除徐州之外,其他地区出土玉舞人的墓葬有:广东广州南越王墓,北京大葆台M2,湖北襄樊真武山M2,河北满城M2、定县北陵头M43、献县陵上寺村M36号,河南永城僖山M1、淮阳北关M1,山东昌乐东圈汉墓、五莲张家仲崮汉墓、莱西董家庄汉墓,江西南昌东郊西汉墓M14,江苏扬州西汉“妾莫书”墓,安徽天长县安乐乡北岗村汉墓,陕西西安市东郊窦氏墓(M3)、北郊井上村西汉M24、大白杨汉墓、三桥镇汉墓等。由于多数墓葬被盗扰,组佩复原的案例仅有满城M2窦绾墓,广州南越王墓,西安东郊窦氏墓、三桥镇汉墓、大白杨西汉墓。根据各地出土“玉舞人”组佩的情况,发现组佩构件形式多样,结构基本相似。

环在玉舞人组佩中位于组佩的上端,起到挈领的作用。尽管组佩编排多样,但都少不了环。《礼记·玉藻》:“孔子佩象环五寸,而綦组绶。”注:“玉环佩,佩玉有环。”[14]西周时期的一尺约等于今19.91厘米[15],“象环五寸”约合9.9厘米。组佩中环的尺寸都不很大,在10厘米之内。小龟山墓谷纹玉环直径7.4厘米,索纹玉环直径8.3厘米;东洞山二号墓透雕龙凤纹玉环直径7.9厘米;骆驼山M29云纹镂空玉环直径7.5厘米;韩山一号墓谷纹玉环直径4.5厘米;窦氏墓透雕卷云纹玉环直径8.8厘米;大葆台M2樱花螭虎形环直径7.1厘米。玉环在组佩中,可以是1件,也可以是2件,小龟山墓B组玉佩,南越王墓东侧室A组、B组玉佩有2件玉环,西安北郊井上村M24“玉舞人”组佩有2件小玉环[16]。

玉珩在组佩中非常重要,起到穿上连下、总制平衡的作用。《大戴礼·保傅篇》:“上有双衡,下有双璜。”孔颖达疏:“凡佩玉必上系以衡,下垂三道,穿以蠙珠。下端前后以悬于璜,中央下端悬以冲牙。”[17]汉代组佩虽已简约,但珩的作用依然保存。“玉舞人”组佩中玉珩有一或两件,珩的数量与组佩饰件的多少有关。南越王部夫人组佩有1件玉珩,组佩由5件组成;西安窦氏墓B组玉佩有2件玉珩,组佩由11件组成。徐州“玉舞人”组佩除龟山汉墓B组、韩山M1B组为1件玉珩外,其余都有2件玉珩。珩的长度约在6.6-11.5厘米之间,有3个穿孔。玉珩与玉璜在组佩中是相似而不同的饰件,许多发掘报告将珩、璜混为一谈。璜两端开孔,顶上没有孔;珩两端开孔,顶上加一孔。璜通常两端翘起,凹面向上、凸面朝下,珩则相反。《国语·晋语二》韦昭注:“珩,佩上饰也。珩形似磬而小。”[18]珩形似磬,显然是凸面朝上、凹面向下。

玉觽一般配置在组佩中的底端,替代了西周时期组佩中的“下有玉璜、冲牙”。玉觽在形制上似玉璜和冲牙的结合,在功能上却没有碰撞的作用。玉觽较薄,碰撞时尖角很容易折断,在悬挂时觽的尖角向外。玉觽在“玉舞人”组佩中的使用表现出地域性的不同,徐州“玉舞人”组佩都有玉觽,固定配置在组佩的底端。西安窦氏墓B组“玉舞人”组佩玉觽在组佩的中段;满城窦绾墓、西安北郊井上村M24、广州南越王墓A组玉舞人组佩则没有玉觽。玉觽一般是造型相同的一对,但也有3件玉觽的情况,如小龟山墓B组玉佩有3件玉觽,2件相同,1件为出廓玉觽;扬州“妾莫书”墓出土玉觽3件,2件相同,1件略宽大。《礼记·玉藻》“佩玉有冲牙”郑玄注:“居中央以前后触也。”[19]单体玉觽应配置在组佩底端的中部。

玉舞人是“玉舞人”组佩中的标志性饰件。卢兆荫先生将玉舞人分为五种类型[20]。(一)双人连体玉舞人。(二)平片阴刻玉舞人。(三)平片透雕玉舞人,这种玉舞人又分为两种:一种略作长方形片状,但外形轮廓已粗具舞女形象;另一种平片透雕作翘袖折腰的舞女形象。(四)扁平圆雕玉舞人。(五)圆雕玉舞人。徐州发现的“玉舞人”为第一类、第二类和第三类的第一种。第一类双人连体玉舞人仅在狮子山楚王陵E4室发现一件;第二类平片阴刻玉舞人以骆驼山M29、东洞山M2为代表;第三类第一种粗具舞女轮廓的玉舞人数量最多,以韩山M1为代表。

玉舞人在组佩中表现出一定的排列规律。“玉舞人”一般是对称式组合,尺寸相同、造型相近的一对分布在组佩的两侧,表现的是舞者对舞的情景;造型独特、不成一对的玉舞人往往在组佩的中间。双体玉舞人为单件佩,在组佩中位置居中。双体玉舞人在全国出土的不多,狮子山楚王陵E4室发现1件,永城保安山汉墓出土1件[21],西安东郊窦氏墓出土1件。

玉舞人在组佩中的数量不等。满城窦绾墓组佩,广州南越王墓东侧室B组、E组的组佩,西安北郊井上村组佩中有1件玉舞人[22];永城僖山一号墓、五莲张家仲崮汉墓M1、西安三桥镇汉墓、定县M43[23]组佩中有2件玉舞人;扬州邗江“妾莫书”墓组佩中有3件玉舞人;昌乐东圈汉墓、西安窦氏墓组佩中每组有4件玉舞人;五莲张家仲崮汉墓M3组佩中有5件玉舞人[24]。徐州“玉舞人”组佩中舞人的数量有2-4件不等:东洞山二号墓、小龟山墓B组有2件玉舞人;狮子山楚王陵E4室,韩山一号墓A组、B组有3件玉舞人;骆驼山M29、小龟山“丙长翁主”墓A组有4件玉舞人。玉舞人的数量与等级没有关系。

“玉舞人”组佩中除人物之外,还有其他内容的饰牌。骆驼山M29组佩中有一枚猴面人身玉佩,作猴子的舞蹈状。汉代有“沐猴舞”,《汉书·盖宽饶传》:“劾奏长信少府以列卿而沐猴舞。”汉代玉组佩中猴面人身饰牌非常少见,三门峡虢国墓出土有猴面人形玉佩[25]。凤鸟饰也是“玉舞人”组佩中新出现的饰件,骆驼山M29组佩中有一连体凤鸟佩,韩山M1有一单体凤鸟饰,西安窦氏墓组佩中有一对凤鸟佩。

“玉舞人”组佩中还有穿系在丝带上的串珠。这些饰件在文献中统称为“琚瑀”。《后汉书·舆服志》注引纂要曰:“琚瑀,所以纳闲,在玉之闲,今白珠也。”[26]小龟山墓有琥珀珠、玉珠、水晶珠;东洞山二号墓有玉珠、琥珀、珍珠;苏山头二号墓有蜻蜓眼琉璃珠。其他地区的“玉舞人”组佩也有串珠,西安窦氏墓有八棱柱形琉璃器;大葆台二号墓有桃形玛瑙饰件;河北满城窦绾墓有水晶、玛瑙和石质珠子;南越王墓有玉珠、蜻蜓眼玻璃珠、煤精珠、金珠、玻璃串珠;邗江“妾莫书”墓有玛瑙珠等;河北献县M36有玉珠、玛瑙珠、水晶珠、料珠子;五莲张家仲崮墓有扁圆、六棱、八棱玛瑙珠。

“玉舞人”组佩大都是腰佩。腰佩挂在革带上,是战国以来流行的佩带方法。《礼记·玉藻》郑玄注:“凡佩系于革带。”[27]革带、带钩是腰佩的组成部分,战国楚墓遣册屡见革带、带钩和玉佩的组合。长沙仰天湖楚墓17号简:“革带,有玉环红组。”[28]信阳楚墓2—02简:“一组带,一革皆有钩。”[29]湖北江陵望山楚墓50号简:“一革带,佩:……一玉钩,一环。”[30]徐州东洞山二号墓、扬州“妾莫书”墓、山东张家仲崮墓出土了镶玉带扣;小龟山汉墓有玉带钩,韩山一号墓、西安窦氏墓有铜带钩。南越王墓(E135)、南昌东郊西汉墓玉舞人身上刻有组佩在革带上的系挂方法(图一八:1、2)。

“玉舞人”组佩的使用可以是单佩,也可以是双佩。单佩挂在腰带正中,双佩挂在腰带两侧。《礼记·玉藻》有“左结佩,右设佩”[31]之说,小龟山汉墓、韩山一号墓、西安窦氏墓、南越王右夫人都是双佩。湖北江陵武昌义地楚墓的两件木俑,绘有双佩的佩带方法[32]。木俑身体左、右各一串,由胸前下垂至足上(图一八:3)。

四、“玉舞人”组佩墓葬的等级

佩向来是身份的象征,汉代的组佩制度并不清楚,但从出土“玉舞人”组佩的墓葬来看,墓主人的身份大都与王室有关。徐州出土“玉舞人”组佩主人的身份或为王后、王妃,或为王妾、王女。

东洞山二号墓出土有“明光宫赵姬锺”和“王后家盘”等文物,明确了墓主人为第八代楚王刘延寿的夫人,刘延寿夫人为赵氏在《汉书·楚元王传》中有记载。出土“玉舞人”组佩的汉代王后墓还有:河北满城中山靖王刘胜之妻窦绾墓[33]、北京大葆台广阳顷王刘建之妻墓[34]、河北献县陵上寺河间文王刘辟彊之妻墓[35]、山东省昌乐县东圈村菑川国王后之墓[36]、河北定县中山穆王之妻墓[37]。

王妃的墓葬也有玉舞人组佩。狮子山楚王陵E4室的主人为楚王的王妃,E4室出土一组玉舞人组佩。汉代王妃使用组佩的情况见于广州南越王墓,该墓东侧室为南越王后宫的嫔妃殉葬之所,出土7件组佩,其中右夫人和部夫人为“玉舞人“组佩[38]。

汉代称“妾”并有官印的墓葬规格都较高,大都出土了组佩。韩山M1出土了“刘(女宰)”“妾(女宰)”双面玉印,骆驼山M29出土了“段翘”“妾翘”双面鎏金铜印,两墓都有“玉舞人”组佩。邗江甘泉西汉晚期“妾莫书”墓中的“妾莫书”印为龟钮银印[39],西安东郊西汉窦氏墓中出土的双面铜印为“窦氏”“妾氏”[40],这两座墓都出土了“玉舞人”组佩。长沙咸家湖曹(女巽)墓有“曹(女巽)”“妾(女巽)”玉印和玛瑙印,该墓出土了玉环、韘形佩、璜形饰以及水晶珠、玛瑙珠组成的组佩[41]。汉代的“妾”是一个多义词,既是庶妻的意思,也是一种官称。西汉帝妻称“后”,太子妻称“妃”,除此之外的“昭仪”“婕妤”等女官皆称为“妾”。西汉诸侯王官制比照皇室,称“妾”者应为后宫女官。

汉代王女的身份较高,享有“玉舞人”组佩待遇。龟山一号墓小铜壶铭文有“丙长翁主”,汉代诸王之女称“翁主”,《汉书·高帝纪》颜师古注:“诸王即自主婚,故其女曰翁主。”[42]龟山一号墓紧邻龟山二号墓楚王刘注墓,“丙长翁主”是第六代楚王刘注之女。苏山头M2出土了玉面罩、玉枕、玉舞人组佩,墓葬的等级较高,发掘报告判断该墓的主人是楚王刘氏宗室中下嫁的刘氏女。《后汉书·皇后纪》:“汉制,皇女皆封县公主,仪服同列侯。其尊崇者,加号长公主,仪服同蕃王。诸侯女皆封乡、亭公主,仪服同乡、亭侯。”[43]

汉代列侯夫人也佩带“玉舞人”组佩,五莲张家仲崮M4出土龟纽印“刘祖私印”,刘祖为东昌侯,《汉书·王子侯表》有载[44]。张家仲崮M1、M3墓主可能为侯夫人,有“玉舞人”组佩。

西汉女性贵族佩带“玉舞人”组佩。男性贵族则有男性玉人佩饰。1989徐州市东郊蟠桃山发现的陶楼M1,墓内出土“刘欣”“臣欣”双面铜印和“君侯之印”龟纽银印[45]。该墓出土1件玉人,高4.1、宽1.5、厚1厘米。玉人立姿拱手,束发于脑后,头戴小冠,玉人身上纵贯穿孔。广州南越王赵昧、扬州广陵王刘荆都有男性玉人的组佩[46]。

周代组佩以玉质和组绶的颜色作为等级的区别,《礼记·玉藻》:“天子佩白玉而玄组绶,公侯佩山玄玉而朱组绶,大夫佩水苍玉而纯组绶,世子佩瑜玉而綦组绶,士佩瓀玟而缊组绶。”[47]汉代依然以组绶的颜色作为区别身份的重要标准。《后汉书·舆服志》记命妇服饰:“自公主封君以上皆带绶,以采组为绲带,各如其绶色。”这里所说的“绶”是栓系组佩的丝带。《后汉书·舆服志》:“秦乃以采组连结于璲,光明章表,转相结受,故谓之绶。汉承秦制,用而弗改。”《诗·小雅·大东》“鞙鞙佩璲”,郑玄笺:“佩璲者,以瑞玉为佩。”[48]由于“玉舞人”组佩的绶带早已朽烂,对于判断“玉舞人”组佩的使用等级有一定的困难,但有一点是可以肯定的:“由于地位的高低和身份的不同,组玉佩的数量、玉质的优劣、雕琢工艺的精粗等都有明显的差别。”[49]如东洞山王后赵姬墓“玉舞人”组佩中的玉质为白玉或青白玉,晶莹剔透,而韩山刘墓的“玉舞人”组佩玉质相对粗糙,没有光泽,两者形成强烈的反差。

五、小结

“玉舞人”组佩研究是一个复杂的课题,这里既包括“玉舞人”的单体饰件,又包括佩饰的组合与佩带方式,还包括组佩的名物制度及使用等级等。在既往的研究中,研究者较多关注玉舞人的单体饰件,较少注意玉舞人与其它佩饰的组合关系。徐州出土的“玉舞人”组佩有明确的考古信息,考古发掘资料作为实物基础为研究这一课题提供了可信的资料。

以“玉舞人”为主要特点的组玉佩是汉代组佩的一个支脉,它在形制上基本沿袭了战国时期楚国组佩以玉环、璜(珩)、珠、管组合结构的形式,显著的变化是将尾端以琥或璜结束改为以玉觽结束,并将“玉舞人”作为组佩中的标志性组件。“玉舞人”组佩中,玉环、玉珩、玉觽是主干佩件,作垂直分布;玉舞人等小佩饰是枝干佩件,作横向分布。有的在佩饰间穿缀着各种材质的管、珠等饰品。

“玉舞人”表现的是“翘袖折腰”长袖舞。长袖舞是一种楚舞,徐州是楚国故地,西汉楚国保留着战国楚国的文化传统,因此“玉舞人”组佩在徐州十分流行。徐州出土“玉舞人”组佩的主人身份都是西汉楚国的王室贵族,“玉舞人”组佩的等级除了与组绶的颜色、组件的多少有关之外,玉的质量和雕刻工艺也是区别等级高低的标准之一。

徐州“玉舞人”组佩的复原以考古资料为基础,辅以文献资料,基本上反映了西汉楚国“玉舞人”组佩的特色。徐州“玉舞人”组佩整体均衡,细节对称,布局严谨,平衡庄重,又富于变化。徐州“玉舞人”组佩雕刻精美、组件齐全,表现了西汉楚国高超的制玉水平和仪服用玉的规范。

注释:

[1]狮子山楚王陵E3、E4室两处发现玉舞人组佩。

[2]南京博物院:《铜山小龟山西汉崖洞墓》,《文物》1973年第4期。

[3]徐州博物馆:《徐州石桥汉墓清理报告》,《文物》1984年第11期。

[4][24]潍坊市博物馆、五莲县图书馆:《山东五莲张家仲崮汉墓》,《文物》1987年第9期。

[5][36]潍坊市博物馆、昌乐县文管所:《山东昌乐县东圈汉墓》,《考古》1993年第6期。

[6]徐州博物馆:《徐州韩山西汉墓》,《文物》1997年第2期。

[7]狮子山楚王陵考古发掘队:《徐州狮子山西汉楚王陵发掘简报》,《文物》1998年第8期。

[8]E3室发现的玉舞人组佩资料尚未发布。

[9]徐州博物馆:《江苏徐州苏山头汉墓发掘简报》,《文物》2013年第5期。

[10]北京艺术博物馆、徐州博物馆:《龙飞凤舞:徐州汉代楚王墓出土玉器》,北京美术摄影出版社,2016年,第44页。

[11][41]长沙市文化局文物组:《长沙咸家湖西汉曹(女巽)墓》,《文物》1979年第3期。

[12]广州市文物管理委员会:《广州西村凤凰岗西汉墓发掘简报》,《广州文物考古集》,文物出版社,1998年。

[13]此图片由骆驼山汉墓发掘人徐州博物馆考古部郑洪全提供。

[14](清)孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校《礼记集解》(上),中华书局,1989年,第823页。

[15]吴承洛:《中国古代度量衡史》,上海书店,1984年,第130页。

[16]陕西省考古研究院:《西安北郊井上村西汉M24发掘简报》,《考古与文物》2012年第6期。

[17](汉)郑玄注、(唐)孔颖达疏《礼记注疏》,《四079库全书》第115册,上海古籍出版社,1989年。

[18]《国语》,上海古籍出版社,2015年,第207页。

[19][47]同[14],第822页。

[20]卢兆荫:《汉代贵族妇女喜爱的佩玉——玉舞人》,《收藏家》1996年第3期。

[21]王良田、李红雨:《汉代双人玉舞人》,《商丘师范学院学报》2017年第4期。

[22]周口地区文物工作队、淮阳县博物馆:《河南淮阳北关一号汉墓发掘筒报》,《文物》1991年第4期。

[23][37]定县博物馆:《河北定县43号汉墓发掘简报》,《文物》1973年第11期。

[25]河南省文物考古研究所等:《三门峡虢国墓》第一卷(上),文物出版社,1999年。

[26](南朝宋)范晔:《后汉书·舆服志下》,中华书局,1965年,第3672页。

[27]同[14],第812页。

[28]湖南省博物馆、湖南省文物考古研究所:《长沙楚墓》(上),文物出版社,2000年,第423页。

[29]河南省文物研究所:《信阳楚墓》,文物出版社,1986年,第128页。

[30]湖北文物考古研究所、北京大学中文系:《望山楚简》,中华书局,1995年,第96页。

[31]同[14],第821页。

[32]江陵县文化局:《湖北江陵武昌义地楚墓》《文,物》1989年第3期。

[33]中国社会科学院考古研究所:《满城汉墓发掘报告》,文物出版社,1980年。

[34]大葆台汉墓发掘组、中国社会科学院考古研究所:《大葆台汉墓》,文物出版社,1989年,第71页。

[35]河北省文物考古研究所、沧州市文物管理局、献县文物管理所:《献县第36号汉墓发掘报告》,河北文物研究所编《河北省考古文集》,东方出版社,1998年。

[38]广州市文物管理委员会等:《西汉南越王墓》,文物出版社,1991年。

[39]扬州市博物馆:《扬州西汉“妾莫书”木椁墓》,《文物》1980年第12期。

[40]西安市文物保护考古所:《西安东郊西汉窦氏墓(M3)发掘报告》,《文物》2004年第6期。

[42](汉)班固:《汉书·高帝纪下》,中华书局,1962年,第78页。

[43](南朝宋)范晔:《后汉书·皇后纪第十下》,中华书局,1965年,第457页。

[44](汉)班固:《汉书·王子侯表》,中华书局,1962年,第487页。

[45]徐州博物馆:《徐州市东郊陶楼汉墓清理简报》,《考古》1993年第1期。

[46]同[38],第198页;南京博物院:《江苏邗江甘泉二号汉墓》,《文物》1981年第11期。

[48](清)马瑞辰撰、陈金生点校《毛诗传笺通释》(中),中华书局,1989年,第677页。

[49]李银德:《天工汉玉——徐州出土汉玉简论》,北京艺术博物馆、徐州博物馆编《龙飞凤舞:徐州汉代楚王墓出土玉器》,北京美术摄影出版社,2016年,第118页。

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=291

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】