-

4月04日

-

洛阳邙山陵墓群的文物普查

洛阳市第二文物工作队

原文发表于《文物》2007年第10期,43-59页

洛阳是著名古都,前后有十三个王朝在这里建都,时间长达千余年。在洛阳周围分布着为数众多的古代陵墓和陪葬墓群。洛阳历代帝陵主要有9个集中分布区,它们是:西郊三山东周陵区、东郊金村东周陵区、东周王城陵区、邙山东汉陵区(北兆域)、堰师万安山东汉陵区(南兆域)、邙山北魏陵区、堰师首阳山西晋、曹魏陵区和堰师景山唐代陵区。除西郊三山东周陵区、东周王城陵区、偃师万安山东汉陵区和偃师景山唐代陵区之外,余均位于邙山地区。这个区域内的古代陵墓群,我们通称为邙山陵墓群,为第五批全国重点文物保护单位。

由于历史和现代的原因、人为和自然的因素,邙山陵墓群遭受到严重破坏。为加强文物保护和考古学研究,建立完善的文物保护档案资料,2002年5月,经国家文物局批准立项,我们开始对邙山各时期的古代陵墓进行考古调查、勘测。2003年10月第一阶段古代墓冢的普查工作正式启动,历时近4年,至2007年6月普查工作基本完成。通过文物普查,获得了邙山古墓冢的基础资料,了解了邙山古墓冢目前的保护状况,初步掌握了各个时期陵墓群的分布规律。兹将调查结果报告如下。

一、陵墓群的基本概况

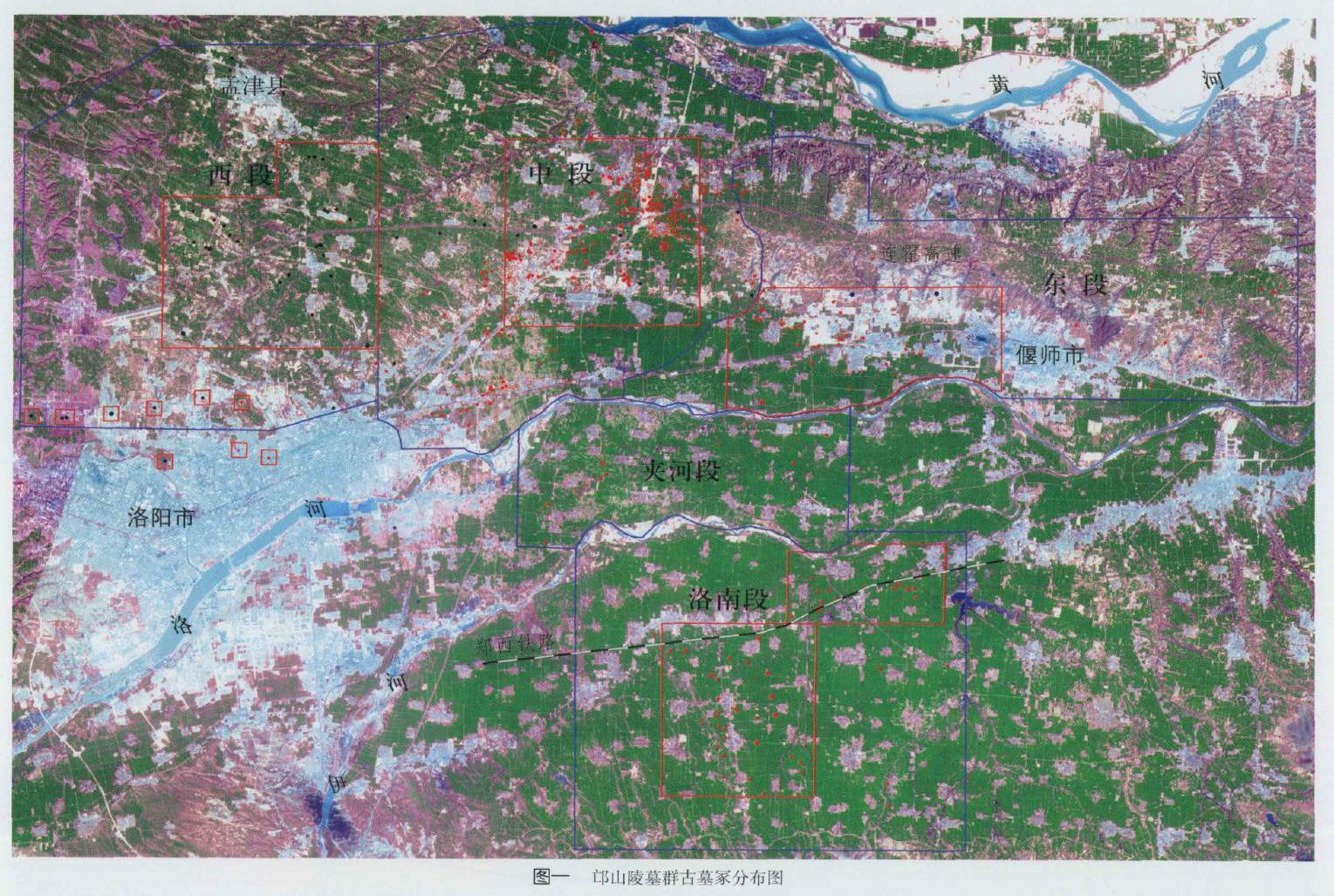

陵墓群位于洛阳市的北部、东部和东北部的邙山地区,北依黄河,南临伊洛河盆地。地形地貌属于低山丘陵地带,是秦岭——崤山山脉的余脉,海拔高度120~340米。地势起伏平缓,高敞而空旷。黄土土层深厚,黏结性好,坚固致密,适于营建墓茔。至迟从东周时期开始,邙山便成为人们理想的安息之地,此后的2000多年一直延续着崇尚归葬的习俗,形成了冢台林立,墓碑高耸,石刻成群的历史人文景观(图一)。

陵墓群占地面积750余平方公里,所在区域东西长50、南北宽20公里。地跨洛阳市所属的西工区、老城区、涧西区、瀍河区、洛龙区、偃师市、孟津县等7个区县。涵盖了20余个乡镇、360多个自然村。年代上从东周到东汉、曹魏西晋、北魏,一直延续到五代的后唐。陵墓群西至孟津县常袋乡酒流凹村——洛阳市红山乡杨冢村一线,东至偃师市山化乡南游殿村一山化乡忠义村一线。大致呈东西向长条形分布,可分为4个区段,即西段(北魏陵区)、中段(东周、东汉、后唐陵区)、东段(西晋、曹魏陵区)和夹河段(东汉、西晋墓群)(图二)。

因此,邙山地区是我国最大的古墓葬集中地,汇集着两周以来各个时期、各种类型的古代墓葬,数量估计有数十万之众。这里过去曾出土了数以万计的珍贵文物,具有很高的历史、艺术和科学价值。“邙山古墓群”和“邙山陵墓群”属两个不同的概念、。“邙山古墓群”泛指邙山上的所有古墓,而“邙山陵墓群”则专指东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、后唐等6代帝陵及其陪葬墓群,它们是邙山古墓群的主体,是和其他时期其他类型墓葬交织在一起的。陵墓群在东汉、北魏、五代时期主要为大型的封土墓,其他时期则为非封土墓。根据文献记载和考古发现,目前已知在邙山地区埋葬着6代共24座帝王陵墓。其中东周时期王墓8座,东汉帝陵5座,曹魏帝陵1座,西晋帝陵5座,北魏帝陵4座,五代后唐帝陵1座。东汉帝陵分别是光武帝原陵、安帝恭陵、顺帝宪陵、冲帝怀陵、灵帝文陵;曹魏帝陵为文帝首阳陵;西晋帝陵分别是宣帝高原陵、景帝峻平陵、文帝崇阳陵、武帝峻阳陵、惠帝太阳陵;北魏帝陵分别是孝文帝长陵、宣武帝景陵、孝明帝定陵、孝庄帝静陵;后唐帝陵为明宗徽陵。

洛阳邙山陵墓群作为全国最大的陵墓群遗址,是中国帝陵体系的重要组成部分。其分布之密集,数量之众多,延续年代之长久,堪称中国之最。

二、文物普查的目的、方式和工作进程

邙山陵墓群作为一处重要的遗址有它的特殊性。第一,分布面积广,延续年代长,墓冢分布集中。第二,涉及的古代帝陵、陪葬墓群及其附属遗址数量庞大。第三,陵墓群之间、古墓群和陵墓群之间交错难辨。正是由于这些特殊性,使得考古调查工作趋于复杂和繁重。我们“邙山陵墓群考古调查与勘测项目”以传统的田野考古为基础,以现代科学技术手段为补充,釆取以帝陵为重点,分阶段、分步骤实施的方式开展工作。邙山古墓冢的文物普查是整个调查与勘测项目的第一步,是掌控宏观全局的关键。从年代跨度上和墓冢性质上来讲,邙山古墓冢虽然不能与陵墓群直接对应,但却是我们认识邙山陵墓群的起点。只有将它们从古墓冢中剥离出来,才能得到正确的认识。从文物保存的实际出发,我们也只能利用现存的古墓冢或者是大型封土墓来了解陵墓群,至少是东汉、北魏时期的陵墓群应该是这样的。

为了确定古代墓冢及相关遗迹、遗址的位置、数量,了解其规模、保存状况,我们先期收集、查阅了有关文献,上世纪80年代全国文物普查的档案资料,相关的遥感片、航测片、大比例地形图,为开展调查提供线索。调查人员在区域范围内逐乡逐村逐地实地踏查、访问。发现墓冢后,利用GPS进行定位,将调查地点的坐标标注在电子地图上。同时进行现场考古考察,测绘、照相、录像、采集遗物、记录遗迹情况等,利用出土遗物及相关资料初步确定墓冢的年代。最后根据田野工作的情况编写调查报告(图一〇)。

文物普查的记录除沿用传统的方式外,我们还委托解放军信息工程大学测绘学院开发研制了邙山陵墓群地理信息系统和数字信息库,采用“3S”技术(GPS:全球导航定位,RS:遥感技术,GIS地理信息系统)对陵墓群所在区域进行监测、建档和管理。我们还开展了遥感、航空影像在陵墓考古中的应用研究,并利用这些技术寻找未知的古代墓冢。

田野工作先后做了4次,第1次调查为2003年10月-2004年2月,共调查墓冢座329座;第2次为2004年11月-2005年5月,对第1次调查的墓冢进行复查,总结前一阶段的工作经验,共复查墓冢329座,并调查墓冢36座;第3次为2005年11月~2006年4月,共调查墓冢333座;第4次调查2006年12月~2007年6月,共调查墓冢274座,并对邙山陵墓群区域内的石刻和存在疑点的墓冢进行复查。

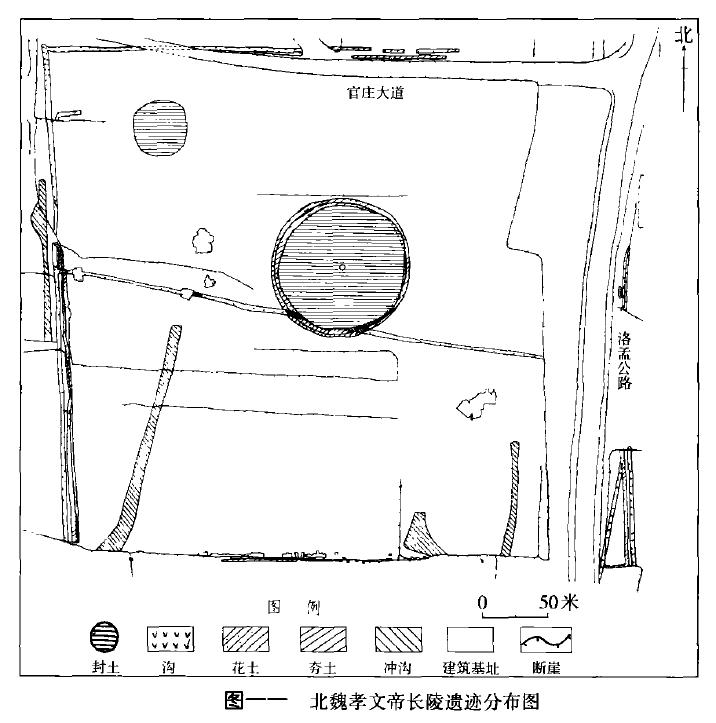

受野外植被的限制,普查工作只能在每年的10月到次年的5月间开展。2004年2-5月,我们利用北魏孝文帝长陵开展文物保护工程之际,对长陵进行了属于第二阶段的调査钻探,首次发现了完整的陵园遗址(图一一)[1]。2006年7月-2007年6月,我们结合国家重点建设工程郑州——西安客运专线考古工作,在偃师市境内对东汉洛南陵区进行调查,首次钻探发掘一座东汉帝陵陵园遗址,发现一座陪葬墓园遗址。

三、邙山古墓冢的数量年代和保存状况

调查发现古墓冢共计972座。其中现存墓冢339座,夷平墓冢600座,已发掘墓冢33座,近2/3的古墓冢损失殆尽。现存墓冢的毁坏程度也相当严重,多数封土几乎无法显示其完整形制。夷平墓冢集中在上世纪50~90年代。在调査过程中发现,50年代以前夷平13座,50年代夷平68座,60年代夷平138座,70年代夷平167座,80年代至本世纪初夷平40座,还有很多墓冢破坏的年代不明。

中段古墓冢的数量最多,共700座。其中现存墓冢245座,夷平431座,已发掘墓冢24座东段次之,共148座:其中实冢42,夷平100座,已发掘6座。西段共76座。其中实冢42,夷平32,已发掘2座。夹河段数量最少,只有48座。其中实冢10座,夷平37座,已发掘1座。

972座封土墓大多数应属东汉、北魏时期,其他时期数量相对较少。除去已发掘的33座墓冢,600座夷平墓冢的年代性质,目前很难全部确定。339座现存墓冢的年代,我们根据封土的包含物、夯土结构、钻探探明的墓葬形制,可以做一个初步的判断由于钻探数量有限,且没有做考古发掘,再加上封土中包含陶片年代的模糊性,所以这些墓冢的年代、性质可能有疏漏之处。

东周墓冢。邙山地区尚无发现,洛阳西郊周山地区曾发现过这一时期的大型封土墓。1928-1932年间,在邙山脚下的金村发现8座东周大墓,有学者认为是东周时期的周王陵,这部分陵墓没有发现封土。据《水经注》[2]等文献的记载,汉魏故城的北部确实存在着东周时期的封土墓,只是目前尚无线索。由于临近东汉陵区的南侧,不排除混淆在东汉墓区内或被夷平的可能。

西汉墓冢。普查中已有发现。如在调查M1-048夷平墓冢时,据了解墓室中曾出土有空心砖;在M2-485夷平墓冢处采集到空心砖残片;M2-470、471墓室的形制为小砖券室墓,形制同烧沟汉墓第三期Ⅱ型墓[3],应属西汉时期的墓冢。

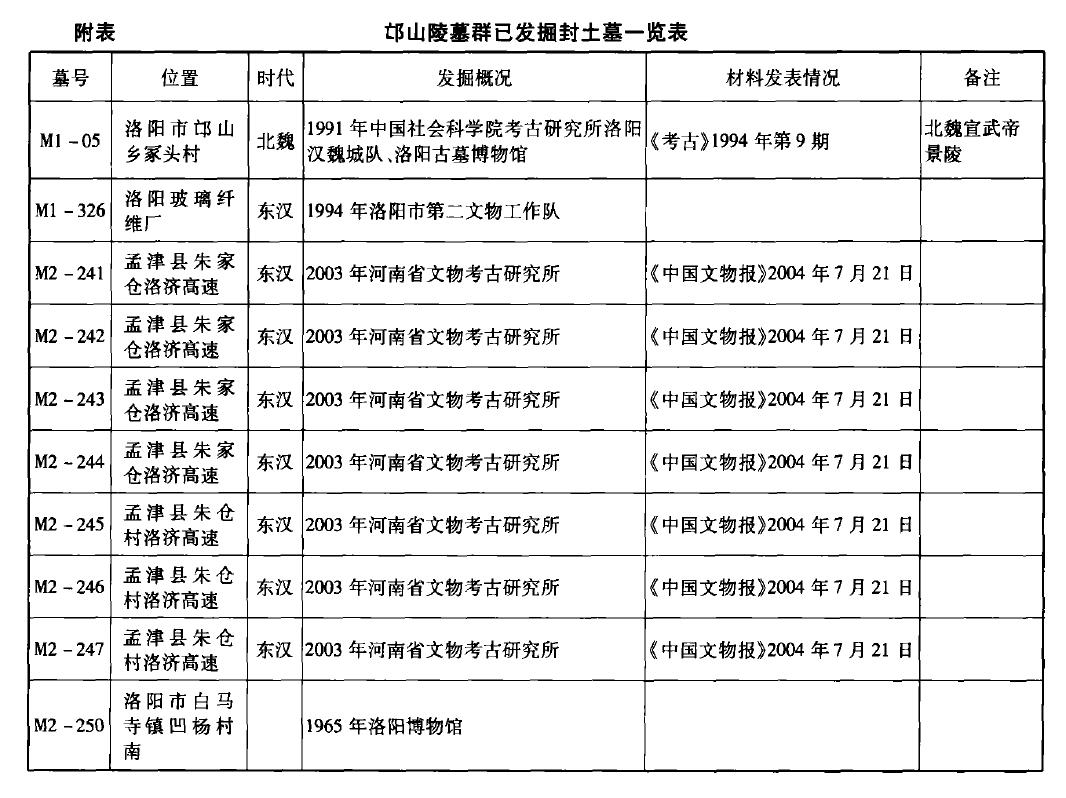

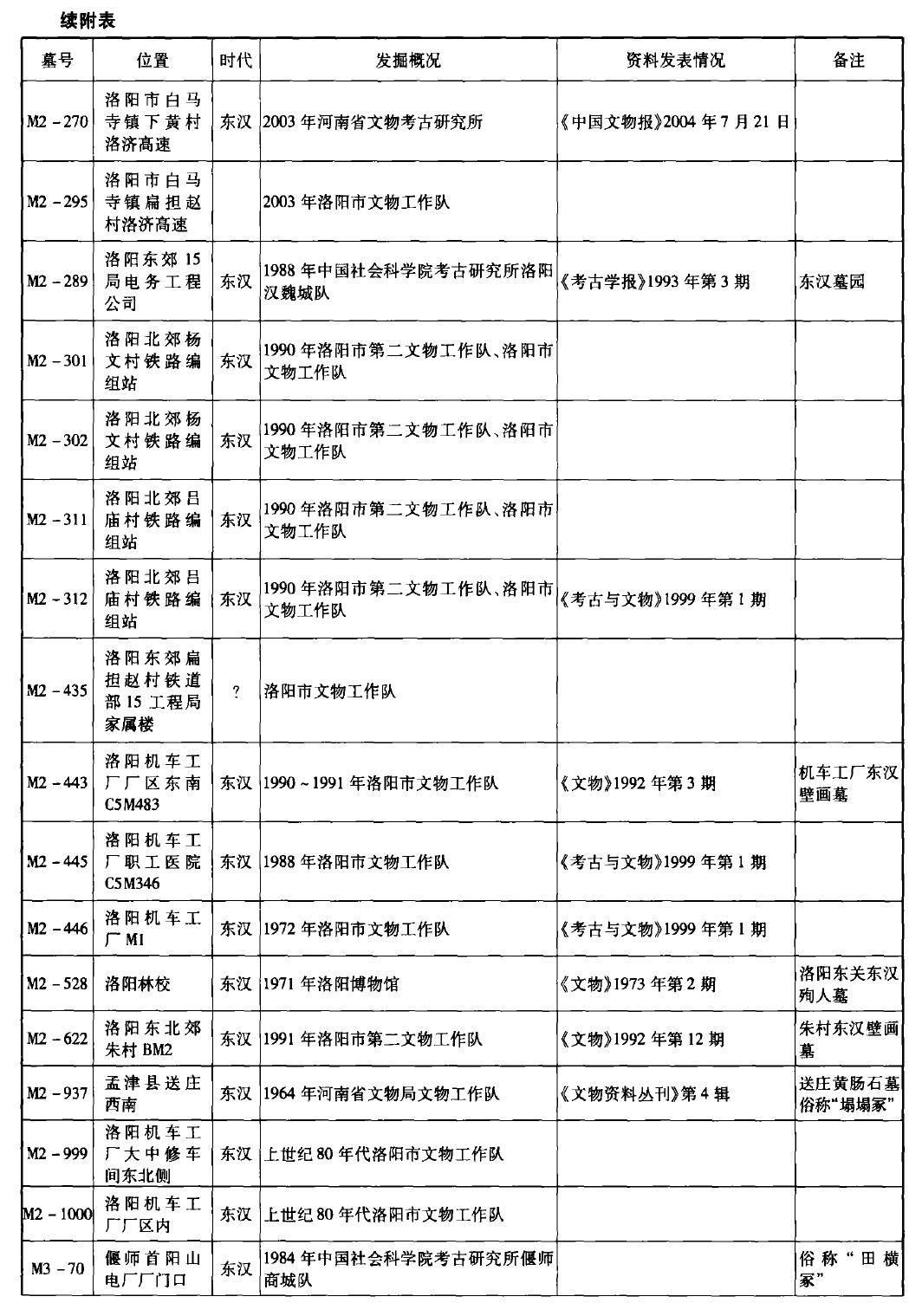

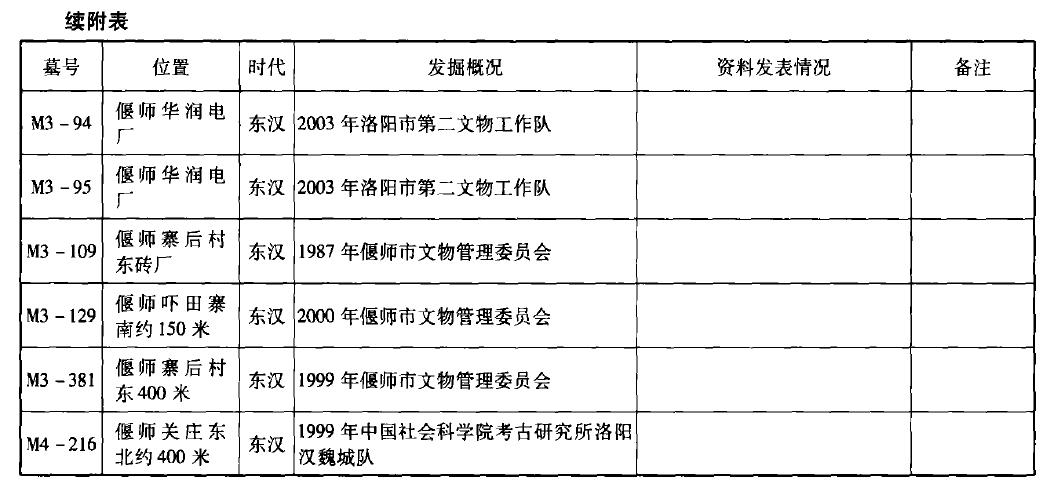

东汉墓冢。数量最多,初步确定290余座。主要分布在中段东部、东段和夹河段。建国以来在邙山地区和洛阳附近区域内发掘的两汉墓葬数量巨大,但封土墓却不多。属于邙山陵墓群范围内的主要有孟津县送庄黄肠石墓(M2-937)[4],洛阳市机车工厂M1(M2-446)[5],机车工厂职工医院C5M346(M2-445)[6],洛阳市杨文铁路编组站4座封土墓(M2-301、302,311、312)[7],洛济高速公路朱家仓汉墓群7座封土墓[8](M2-241-247),白马寺镇铁道部十五工程局电务处东汉墓园[9](M2-289)(详见附表)。其中孟津县送庄黄肠石墓、朱家仓汉墓群7座封土墓位于东汉帝陵核心区域。

曹魏、西晋墓冢。建国以来在洛阳地区绝少发现过属于这个时期的封土墓。2006年我们在郑西铁路建设工程考古发掘工作中,于偃师市阎楼村西发掘了一座魏晋时期的封土墓。此次调查我们没有发现确切属于这一时期的封土墓。

北魏墓冢。数量众多,初步确定50余座。主要分布在陵墓群的西段和东段的西部。发现区域和《洛阳出土石刻时地记》所载北魏墓志的出土地点基本一致(涉及54个地点和220件墓志)[10]。所载北魏墓冢50余座,有许多地点和目前的发现相吻合,可以互证这部分墓冢的年代。建国以来邙山地区发掘的北魏封土墓不多,主要为宣武帝景陵(M1-5),而元怿墓(M1-031)、元乂墓(M1-036)则进行过考古调查。

隋唐宋元墓冢。初步确定10余座。《洛阳出土石刻时地记》记载邙山地区出土的隋唐时期墓志数量很多(2303件)[11],和建国以来邙山地区的考古发掘情况基本相同。但存在的墓冢很少,据《洛阳出土石刻时地记》的记载只有6处[12],有可能和隋唐帝陵没有埋在邙山,隋唐墓多数等级偏低有关。妯娌新村M2-572,虽然位于东汉陵区,但封土的形制和东汉墓冢不同,其为覆斗形,附近还发现有唐代神道碑,经钻探确定为唐代墓冢。宋元墓冢比较明确的是石碑凹村石守信家族墓地(M1-986、989),白马寺村魏咸信墓(M2-590),以及金谷园村察罕铁木尔墓(M1-226)。

明清墓冢。30余座。多属名人、名臣墓,各区均有。有的保存了相对完整的石碑、石像生等。包括明伊敬王墓(M1-11)、明万安康懿王墓(M1-46)、明伊安王墓(M2-37)、明伊定王冢(M1-330)、明乔允升墓(M2-873);清张玉麒墓(M1-398)、清李际期墓(M2-978)、清陈都堂墓(M2-976)、清王铎墓(M2-977)、清闫廷谟墓(M2-993)、清李天宠墓(M2-994)、清蔺挺达墓(M3-174)等。还有一些僧侣墓,主要分布在白马寺附近,主要有如秀墓(M2-297)、德浩墓(M2-293)。另有摄摩腾墓(M2-339)、竺法兰墓(M2-338)、杜预墓(M3-72)、杜甫墓(M3-71)、颜真卿墓(M3-191)、狄仁杰墓(M2-971)、许远墓(M3-414)、杨广坟(M4-997)、焦赞墓(M4-998)等,应是托东汉、西晋、唐宋之名,属于纪念性墓冢。由于其碑刻多属于明清时期,所以我们将它们归入明清时期。

四、邙山帝陵陵区述要及墓冢举例

1.金村东周陵区。位于洛阳郊区白马寺镇金村附近。据文献记载,公元前510年周敬王出居成周,子朝居于王城,敬王以后十一王均居于成周。所以这些周王的葬地应在成周附近。

东周时期成周城即为汉魏故城。金村大墓位于故城内北部,此次做了GPS定位。

2.东汉陵区。位于中段的东部,汉魏故城西北方。这里是邙山地区地势最为平坦开阔的区域。根据文物普查的情况看,邙山东汉陵区的核心区域指向孟津县送庄乡三十里铺村及其附近,包括送庄乡、平乐镇2个乡镇的三十里铺、刘家井、送庄、护庄、东山头、后沟、平乐、妯娌新村、朱家仓、天皇岭、张盘、新庄、裴坡、上屯、上古等15个村。东西约6.8公里,南北约6公里的范围内,面积近40平方公里。这里墓冢分布密集,而且是大小家冢结合。墓冢的年代绝大部分为东汉时期,其规模也相对较大,与《帝王世纪》[13]、《古今注》[14]等文献记载的邙山五陵的方位等一致,应即东汉帝陵的核心区域。整个陵区西侧与瀍河两岸的北魏陵区衔接,其间约有数公里的过度地带,墓冢较少。东侧有风凰山、首阳山与曹魏、西晋陵区相隔。核心区域西南、东南邙山山麓,以及北部黄河沿岸也有一些属于东汉时期的墓冢。这些墓冢的规模和分布密度要小,缺少大型墓冢。

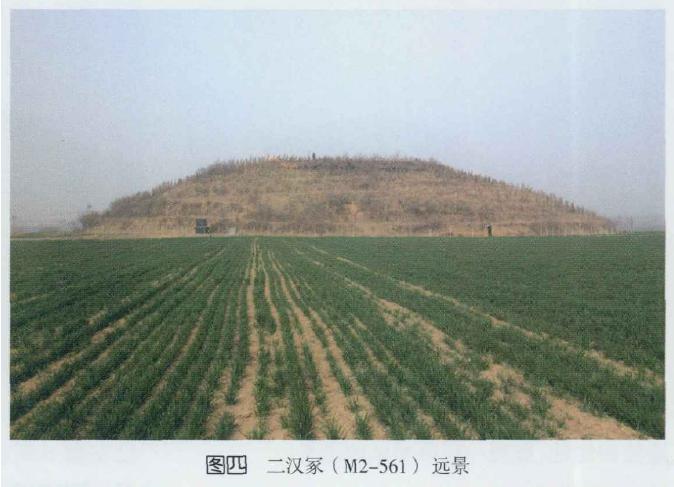

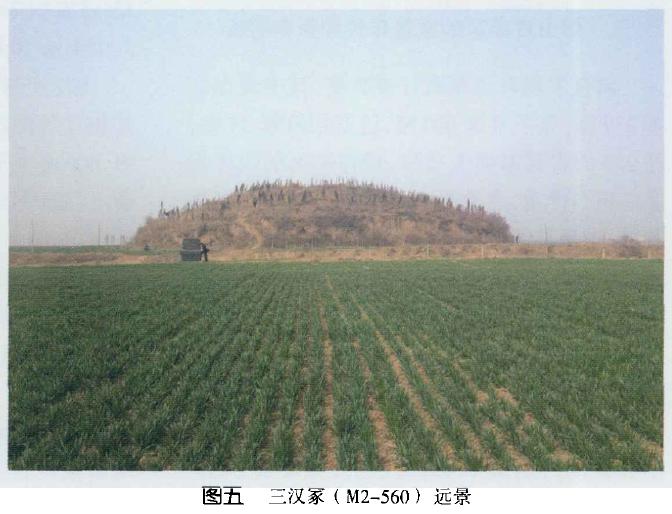

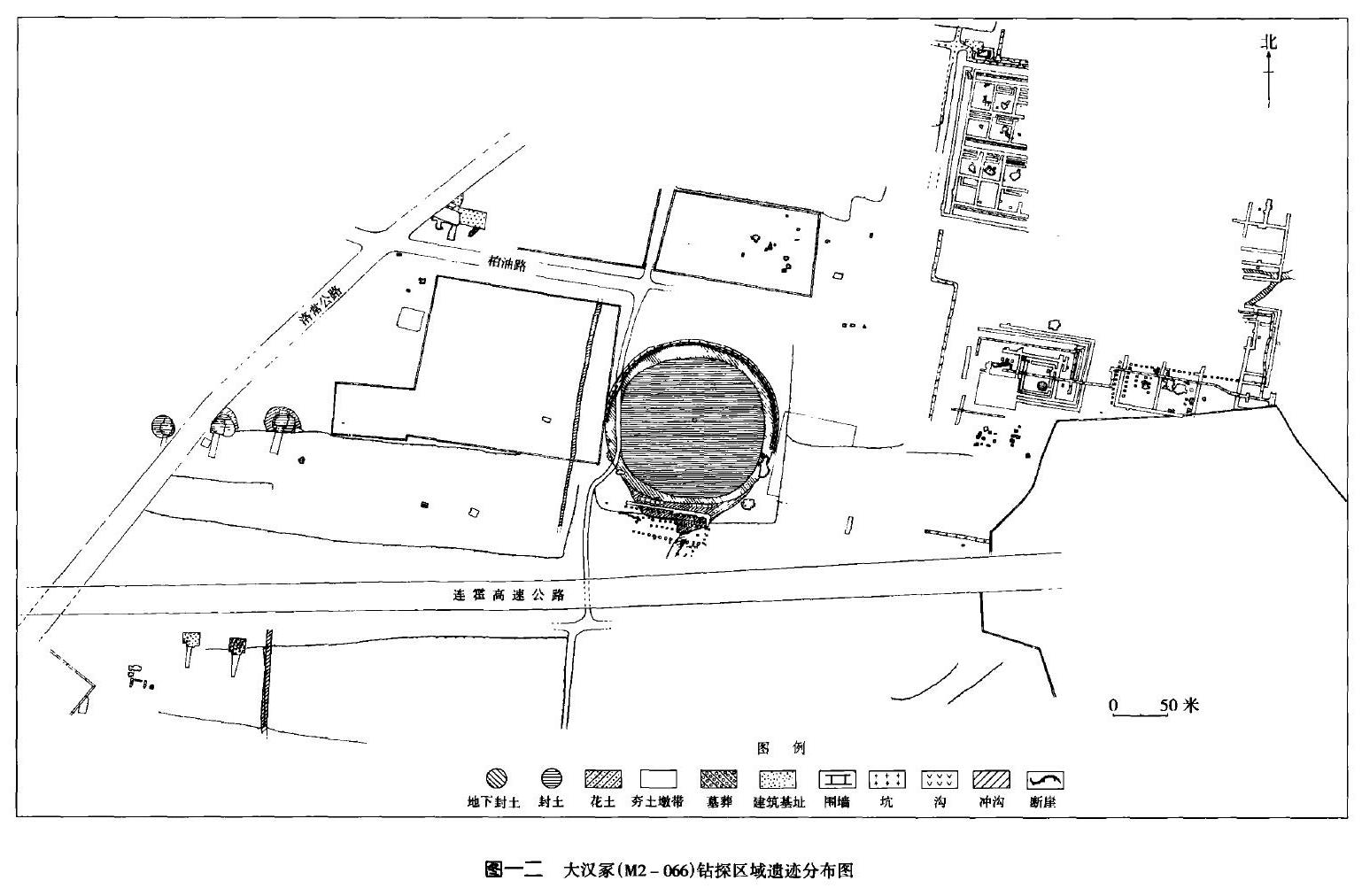

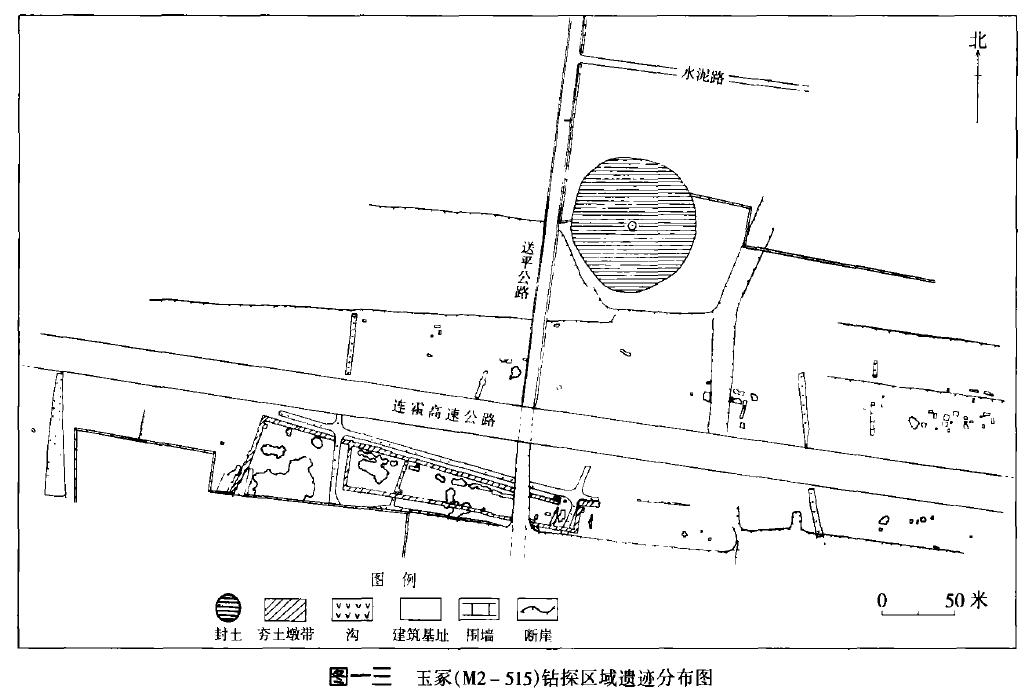

陵区西部墓冢稀疏,现存5座保存比较完整的独立大冢。其中有4座大致成南北一线,为三十里铺大汉冢(M2-066)(图三、一二)、平乐村二汉冢(M2-561)(图四)、三汉冢(M2-560)(图五)、刘家井大冢(M2-067)。还有1座位于上述4座的西侧,即东山头村东南玉冢(M2-515)(图一三)。现存封土直径分别为大汉冢130、二汉冢118、三汉冢70、刘家井大冢114、玉冢94米,玉冢封土形制略尖,与北魏帝陵接近,余均为圆形矮丘状。另外朱仓M2-722封土基本夷平,经钻探封土直径约135-145、墓道宽约9米,也是一处东汉帝陵级别的墓冢。

西部独立大冢与东汉帝陵关系密切,原因有三:均位于邙山中段高处,位置显著,封土规模大。第二,封土规模的位置符合或大致符合文献中有关东汉帝陵的记载。第三,与周围的墓冢存在着合理的配置。在独立大冢的北侧、西侧有一些零星的小冢,据钻探的情况看,规格较高(如M2-925、926、927),形制也属于东汉时期,应和文献记载的“北陵”、“西陵”等后妃墓冢有关。

陵区的东部墓冢密集,是整个邙山地区墓冢最为集中的区域。约有380余座(夷平、实体墓冢)。这些墓冢与西部独立大冢相比,规模要小得多。根据查证的情况看,封土平面多为圆形,直径一般在50米以下,为帝陵的陪葬墓群。这些墓冢分布密集,属于集中式陪葬。

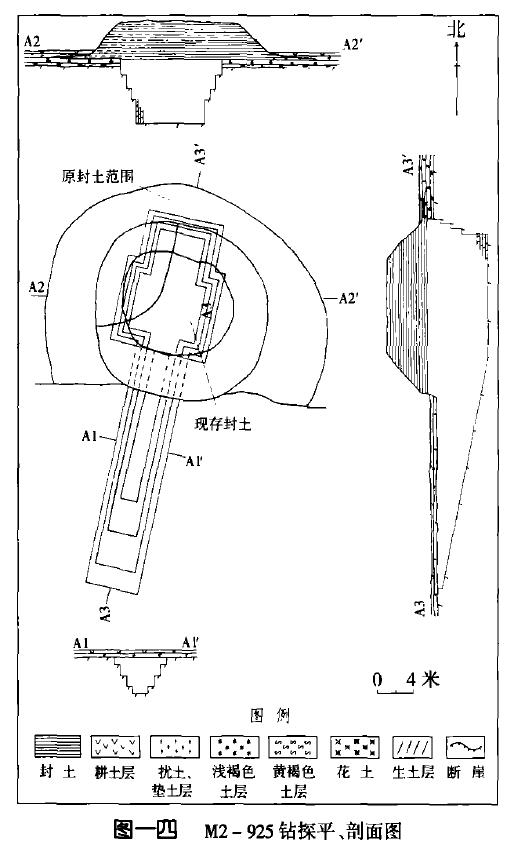

M2-925位于孟津县宋庄乡三十里铺村南,洛常路东,大汉冢西约300米。北纬34°46.492’,东经112°34.730’,高程224.5米。封土破坏严重,平面大致呈圆形,原始封土直径33米,现存高约4.5米。为长斜坡墓道砖石结构多室墓,由墓道、甬道和前后室组成。方向190°。长斜坡墓道两壁内收三级台阶,填五花夯土,长26.6、宽6、口深0.6米;甬道为砖券,长1.8米。墓室明券,四周内收三级台阶,砖石结构,分前后室。钻探发现大量乱砖。前室长7.6、宽6米,后室长5.1、宽5.1深6米。形制应为前室穹隆重顶,后室拱券,属东汉前期墓葬(图一四)。

M2-926位于孟津县洛常路东,M2-925西侧约40米。北纬34°46.492’,东经112°34.696’,高程225.2米。现存封土破坏严重,平面呈不规则圆形,夯筑,夯层厚0.1-0.22米。原始封土直径17.8、现存封土残高5米。为长斜坡墓道砖石结构多室墓,由墓道、甬道和前后室组成,方向190°。长斜坡墓道两侧内收三级台阶,填五花夯土,长20.2、宽5、口深1.1米;甬道长3、宽6.2米。甬道上发现一近椭圆形盗洞。墓室明券,和通道连为体,四周内收三级台阶。砖石结构墓室,分前、后室,后室偏于前室侧,破坏严重。前室长8.8、宽7.4米,后室长4.4、宽4、深5.6米。与M2-925形制相似,年代相同(图一五)。

M2-927位于孟津县洛常公路西侧,M2-926西侧约50米。北纬34°46.487',东经112°34.660',高程224.1米。现存封土平面圆形,原始封土直径19、现存封土残高4米。墓葬形制、结构、年代与M2-925、926相同,亦由墓道、甬道和前后室组成,方向192°。墓道残长5.4、宽4.2米,口深0.8米;砖券雨道长3、宽6.5米;墓室破坏严重,前室长7.7、宽4.8米,后室长5.4、宽4.2、深5.1米(图一六)。

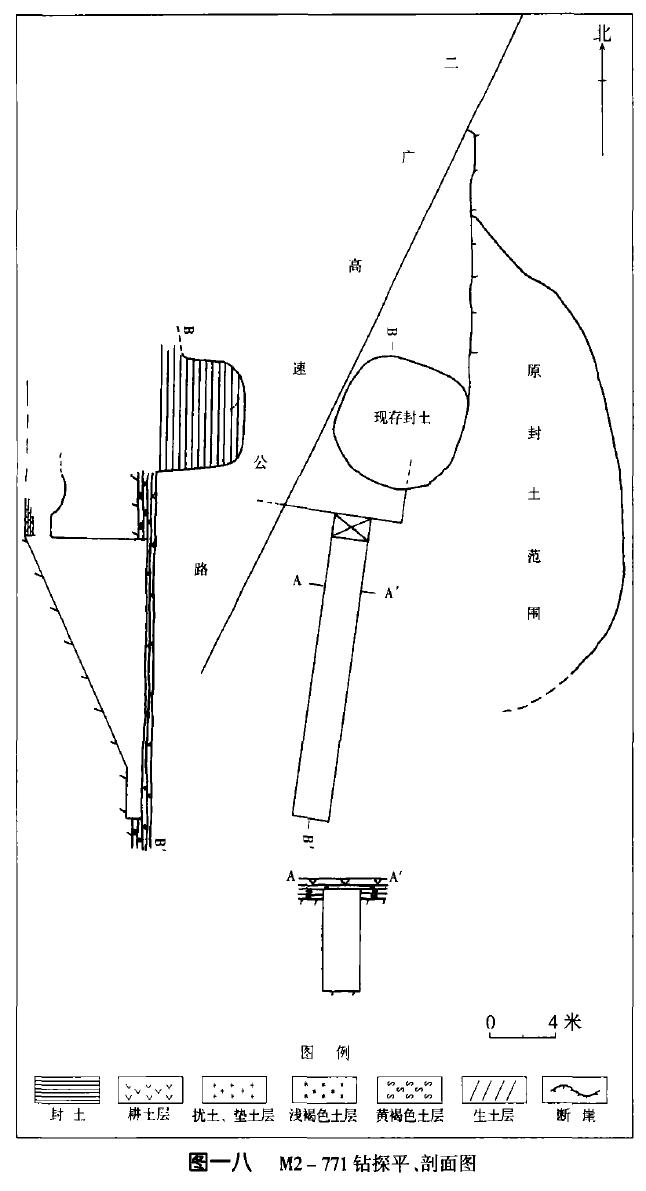

M2-771位于张盘村西南。北纬34°46.925’,东经112°36.693’,高程209.2米。现存封土破坏严重,平面圆形,封土原始直径约32、现存封土高5.4米。为长斜坡墓道砖室墓,由墓道、甬道和墓室组成。方向188°。墓道长约16、宽2.3、口深0.6、口底深1-7.6米;甬道长1.4、宽2.3米。墓室破坏严重,结构不详。为东汉时期墓葬(图一八)。

M2-771位于张盘村西南。北纬34°46.907',东经112°36.714',高程210.7米。现存封土平面圆形,原始封土直径28~30、现存封土高4.6米。为长斜坡墓道砖室墓,由墓道、甬道和墓室组成。方向98°。墓道长约20、宽2.7米,口深0.6米。墓道两侧向内各收一台阶,台阶距地表深2.8、宽0.8米;甬道长2.7、墓室长约8.7米。为东汉时期墓葬(图一九)。

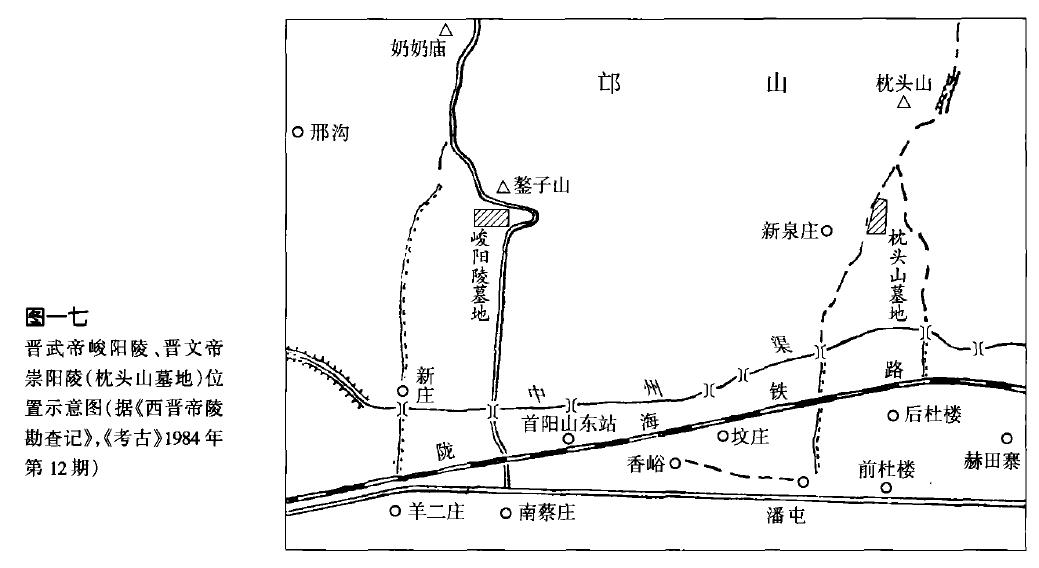

3.曹魏、西晋陵区。位于东段,汉魏故城东北方,邙山东部的首阳山南北两侧。据文献记载,曹魏文帝首阳陵、西晋宣帝高原陵、景帝峻平陵、文帝崇阳陵、武帝峻阳陵、惠帝太阳陵分布在这里。1982年,中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队对西晋帝陵进行了勘察(图一七),发现了位于偃师市南蔡庄北的晋武帝峻阳陵及位于后杜楼西北的文帝崇阳陵,并对两处帝陵陵园遗址进行了钻探和发掘[16]。我们对这二处陵园遗址进行了GPS定位。在这一区域的普査,没有发现确切属于曹魏、西晋时期的墓冢,多数墓冢为东汉时期。在曹魏、西晋帝陵的陪葬墓群和其余帝陵的地望等方面无实质性进展。

4.北魏陵区。位于西段的全部、东段的西半部,汉魏故城的西北方。东汉陵区的西侧,瀍河东西两岸。指向孟津县朝阳乡、送庄乡、城关镇,洛阳市红山乡、邙山乡、瀍河乡、白马寺镇等乡镇的50余个村庄。东西约20、南北16公里,面积近320平方公里。墓冢比较集中分布在官庄、崔沟、高沟、冢头、老苍凹、徐家沟、安驾沟、河东、伯乐凹、北陈庄、煤窑新村、张扬(障阳)、南陈庄、朝阳村、向阳、南石山、小梁、风凰台、权家岭、营庄、太仓、后沟、东山岭头、西山岭头、白鹿庄一带。西南部在马坡、小李村、拦驾沟、马沟、西吕庙、东吕庙、刘坡、左坡、左家寨、太仓、后沟一线和东汉墓冢群有交叉。整个区域内东汉墓冢数量很少,说明当时北魏陵区在规划时有意避开了东汉陵区。

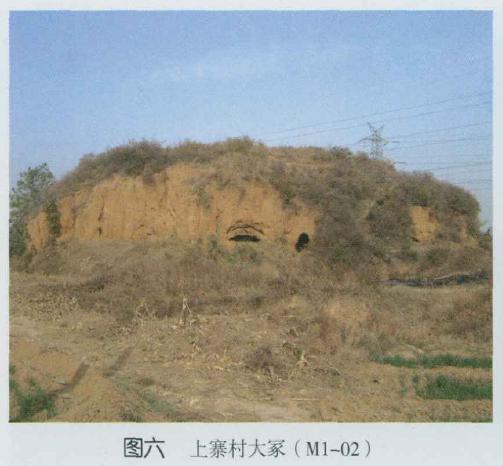

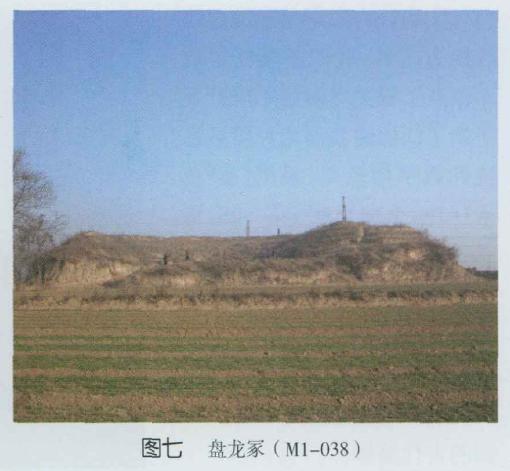

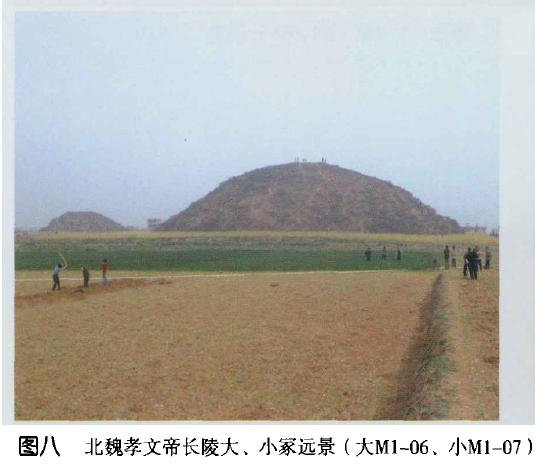

5.《洛阳出土石刻时地记》中北魏时期墓志的材料比较集中,年代相对准确,所以陵区的范围较为清晰。北魏陵区范围较东汉陵区大,但墓冢少,大约有50余座。帝陵多位于瀍河西岸,陪葬墓则集中在瀍河东岸。1946年魏文昭皇太后山陵志在官庄大小冢的小冢中被盗掘出土[17],确定了北魏孝文帝长陵的位置。根据数十件北魏隋唐墓志的记载,宣武帝景陵的地望也基本确定[18]。另外,孝明帝定陵、孝庄帝静陵的地望也根据出土墓志和考古调查获得了线索(图六)。1991年中国社会科学院考古研究所汉魏城考古队和洛阳古墓博物馆对景陵的考古发掘[19],北魏帝陵的墓葬形制基本清楚。2004年我们对孝文帝长陵进行了调查和钻探,首次发现了北魏帝陵陵园遗址,确定了陵园的范围、布局、结构和规模,并发现了许多重要遗迹(图七、八)[20]。

北魏清河王元怿墓冢(M2-031)位于洛阳老城北2公里,洛孟公路东侧。北纬34°42.430',东经112°28.424’,高程173.7米。传说为西晋司马懿墓冢。该墓1948年被盗,出土1件墓志[21],使确定该墓为元怿墓,1992年洛阳古墓博物馆对元怿墓进行调査,发现墓室内壁画已不存,甬道内壁画保存较好[22]。

北魏元乂墓(M1-036)位于孟津县朝阳镇南,洛孟公路西侧。北纬34°44.511’,东经112°27.854',高程236.2米。现存封土保存较为完整,平面圆形。约东西长40、南北宽34、现存高14米。封土为夯筑,夯层厚0.12~0.18米。1925年墓志被盗[23]。1974年修建蓄水池时该冢遭破坏,当时洛阳博物馆调查中,在墓室内发现墓志盖一角,与现存于开封博物馆的元乂墓志盖核对,确认该墓即为北魏元乂墓。墓内发现有壁画,其中墓顶星象图保存较好,为研究古代天文学提供了十分珍贵的资料。

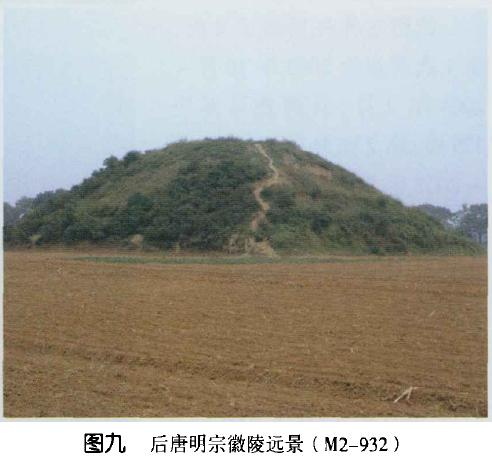

6.五代后唐陵区。宋代王明清《挥麈前录》记有“明宗葬徽陵,在洛阳东北”[26]。清乾隆《洛阳县志》记载:“后唐明宗徽陵在洛阳东北十里,今查在东北路护驾庄。”[27]今洛阳孟津县送庄乡护庄村西南有1座覆斗形大冢,地望和文献记载相符,其封土也是唐以来帝陵通常采用的形制,可以确定此为后唐明宗徽陵(图九)。航片显示,墓冢附近区域存在着对称的小土堆,可能和陵园遗迹有关我们又在附近发现3个夷平的小冢(M2-987、988、931),推测是阙门遗址。

五、主要收获和存在问题

古墓冢的文物普查工作近4年,调查小组克服困难,踏遍陵墓群地域内的所有乡镇、村庄,行程5万余公里;访问当地群众千余人,获得了第一手资料,完成了调查勘测项目第一阶段的任务,取得了突破性的收获。首先,初步确定了邙山古墓冢的数量、年代及其分布规律,邙山古墓冢的总量开始明晰,为今后的考古研究和建档工作奠定了基础。其次,初步了解了邙山古墓冢的保护状况,为文物保护工作和大遗址保护规划提供了必须的条件。其三,由于信息系统的研制开发和使用,墓冢编号系统的初步建立,邙山的调查勘测工作建立了一个数字平台,确保今后的各项文物工作和科学研究的延续性。其四,通过对原始资料的分析,邙山陵墓群诸陵区的区域范围逐渐明朗,利用考古学的方式来寻找并确定帝陵的地望。

限于普查对象的复杂性和特殊性,工作方式的主客观局限性,此次文物普查工作存在着一些问题和缺憾。其一,实体墓冢的年代依据不足,可能会造成某些墓冢的年代不确切。涉及到成区域的墓冢,由于有以往的考古发掘和文献资料参考,总体年代应该是准确的。其二,实体墓冢的数量和性质经过普查、复查、钻探查证,应该没有大的问题,夷平墓冢的数量、性质、年代则可能存在遗漏和错误,只能作为重要的参考。其三,由于时间有限,和墓冢有关的遗迹、遗物发现较少。

本次调查领队朱亮、史家珍,参加调查的有朱亮、史家珍、严辉、王咸秋、王文浩、黄吉军、王遵义、蔡孟珂、贾小龙、孙建国、陈文超、路朝阳、张新伟、樊志明、赵书水;钻探为马胜利、马利强、马建民等,绘图有贾小龙、陈文超、马利强、于飞、马寅清、张海涛,信息系统、遥感测绘、近景测绘是黄晓波、张振文、孙伟;电子地图为黄晓波、张振文、张向军。

执笔:严辉、王咸秋

注释:

[1]洛阳市第二文物工作队《北魏孝文帝长陵的调查和钻探》,《文物》2005年第7期。

[2]《水经注》卷一五《洛水注》,巴蜀书社,1985年。

[3]中国科学院考古研究所《洛阳烧沟汉墓》,科学出版社,1959年。

[4]郭建邦《河南孟津送庄汉黄肠石墓》,《文物资料丛刊》第4辑。

[5]洛阳文物工作队《洛阳发掘的四座东汉玉衣墓》,《考古与文物》,1999年第1期。

[6]同[5]

[7]同[5]。

[8]郭培育、王利彬《洛阳朱家仓汉墓群考古取得重要收获》,《中国文物报》,2004年7月21日。

[9]中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队《汉魏洛阳城西东汉墓园遗址》,《考古学报》193年第3期

[10]郭玉堂原著,(日本)气贺泽保规编著《洛阳出土石刻时地记》,汲古书院,2002年。

[11]同[10]。

[12]同[10]。

[13]《后汉书》李贤注引《帝王世纪》,中华书局,1965年。

[14]《后汉书》《续汉书·礼仪志下》刘昭补注,中华书局,1965年。

[5]同[14]。

[16]中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城工作队《西晋帝陵勘查记》,《考古》,1984年第12期

[17]同[10]。

[18]黄明兰《洛阳北魏景陵位置的确定和静陵位置的推测》,《文物》1978年第7期。

[19]中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城工作队、洛阳古墓博物馆《北魏宜武帝景陵发掘报告》,《考古》1994年第9期。

[20]同[1]。

[21]洛阳石刻艺术馆《元怿墓志》,河南美术出版社,1985年。

[22]徐婵菲《洛阳北魏元怿墓壁画》,《文物》2002年第2期。

[23]同[10]。

[24]洛阳博物馆《河南洛阳北魏元乂墓调查》,《文物》1974年第12期。

[25]王车、陈徐《洛阳北魏元乂墓的星象图》,《文物》1974年第12期。

[26](宋)王明清撰《挥麈前录》卷二,文渊阁《四库全书》原文电子版济南开发区汇文科技开发中心编制,武汉大学,1997年。

[27]《洛阳县志》卷四,乾隆十年(1745年)刊本。

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=295

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】