-

4月18日

-

洛阳孟津后沟玉冢调查勘探报告

洛阳市文物考古研究院

原文发表于《洛阳考古》2014年第3期,24-32页

关键词:洛阳、孟津后沟、北魏、孝明帝定陵

摘要:2006至2008年,洛阳市第二文物工作队对位于孟津县送庄镇东山岭头村东南、后沟村北的“玉冢”进行了重点调查和勘测。发现有封土墓冢、垣墙、环壕、房屋基址、坑、烧窑等遗迹,以及砖、瓦等遗物。从墓冢的形制规模及遗址的地理位置、规模、布局、结构以及构筑方法看,后沟玉冢可能为北魏孝明帝的定陵。

北魏迁洛,孝文帝元宏“自表西以为山园之所”[1]筑陵洛中。孝文长陵之后,宣武景陵、孝明定陵、孝庄静陵亦均位于北邙。历经多年的考古工作,长陵的位置明确无误,陵园遗址的范围、布局和结构基本清楚[2];景陵位置得以确认,地宫经过了科学发掘[3];静陵则被推测为涧西区红山乡上寨村南大冢[4]。唯定陵的情况不能详尽,前辈先生研究,地望指向孟津县送庄镇西山岭头村南、后沟村一带[5]。

2006年至2008年,根据“洛阳邙山陵墓群考古调查与勘测”项目的工作安排,洛阳市第二文物工作队对位于孟津县送庄镇东山岭头村东南、后沟村北的“玉冢”(墓冢编号M2-515)进行了重点调查和勘测。通过调查、钻探发现,玉冢为北魏时期帝陵级别的墓冢,墓冢周围存在着规模宏大的陵园遗址。此后沟玉冢与孝明帝定陵关系密切。

一、地理位置

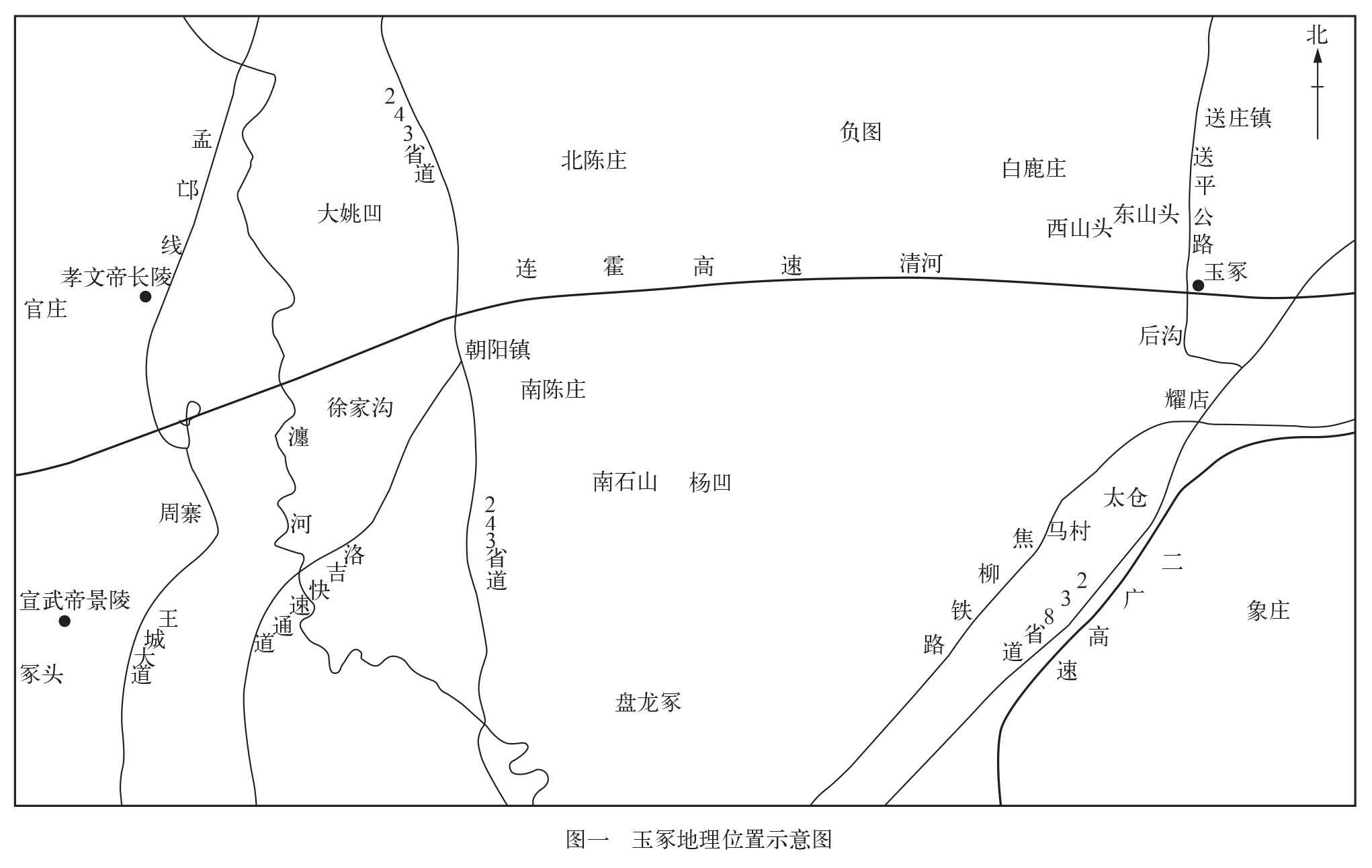

玉冢是当地俗称,又作尉(yù)冢。位于孟津县送庄镇东山头村东南约1公里,后沟村北约900米。地理坐标为东经34°46.506′,北纬112°33.764′,高程238.7米。墓冢地处河东岸,距离河约10公里,距离孝文帝长陵13公里,是邙山北魏陵区的东部边缘。该区域为北魏陵区和东汉陵区的交界地带,周边分布了大量的东汉时期的墓冢,而北魏时期的墓冢则相对较少[6]。

墓冢位于邙山土岭之巅,地势较为平坦。地形地势北部向南呈缓坡状,至后沟一带形成地势平坦的凹地。南部是经过平整的多级梯田。连霍高速公路和送平公路分别从墓冢的南部、西部穿过(图一)。

二、工作过程

2006年2月,“洛阳邙山陵墓群考古调查与勘测”项目第一阶段古墓冢的文物普查工作期间,对玉冢做了实地踏查。根据相关文献记载和墓冢封土的规模,经过比对和遴选,将其认定为帝陵调查对象。“洛阳邙山陵墓群考古调查与勘测”项目第二阶段工作开始以后,我们首先对玉冢、大汉冢进行了重点调查和勘探。玉冢的勘探工作始于2006年3月,前后做了三期。第一期2006年3月16日~7月9日,调查勘探陵园遗址,了解是否存在陵园遗址,陵园遗址的范围、结构,内部的建筑遗迹,钻探面积7.5万平方米;第二期2008年1月9日~3月22日,继续调查陵园遗址,钻探面积12.3万平方米;第三期2008年3月23日~5月17日,调查勘探墓冢封土及墓葬的形制。合计钻探面积19.89万平方米。在调查和勘探的同时,我们还利用送平公路两侧的断崖,进行了断面解剖,了解了遗址的地层堆积情况,确定了遗址的年代关系。2009年4月~2010年5月,连霍高速改扩建工程考古发掘过程中,在陵园遗址的南部做了大面积的考古发掘,发掘面积4080平方米。

钻探工作首先以玉冢现存封土为中心,设置一个正方形的探区,分成4个钻探小区,面积100×100米,用来了解原始封土的形制。封土之上也布置了探孔,用来了解封土的结构、扰乱情况、破坏状况。正方形探区的外围,向南、东、北、西4个正方向设置4个放射状钻探条带,用来寻找与垣墙、垣门等有关陵园遗址的遗迹。条带宽40米,长具体不定。在发现垣墙或垣壕后,即沿垣墙、垣壕的走向增加钻探条带,宽度仍为40米,长度则根据实际情况各有不同。最后用40米的钻探条带填满遗址内的所有区域,了解陵园内部建筑的情况。探区和条带内的探孔均为2×2米4个正梅花孔。

三、主要遗迹

通过钻探,发现区域内存在两处时代不同的陵、墓园遗址。北部为北魏帝陵陵园遗址,南部为一处东汉时期的陪葬墓园遗址(墓冢编号M2-529,封土夷平)。两处遗址在玉冢陵园遗址的西南角存在叠压或打破的现象。东汉夷平墓冢及其墓园遗址的详细情况,另文报告。

玉冢陵园遗址范围内钻探发现的遗迹包括:夯土遗迹20处(编号夯1~夯20);大型墓葬1座(玉冢,编号M2-515);建筑基址99处(编号F1~F99);沟及冲积沟28条(编号G1~G28);各类坑17个(编号K1~K17);灰坑4个(编号H1~H4);烧窑3座(编号Y1~Y3);井1个(编号J1);灶1个(编号灶1)(图二)。

(一)封土及墓葬形制

陵园内现存大型墓冢1座。墓冢位于陵园中部,平面呈圆形。现存封土直径约94、高约16米。夯土筑成,夯层厚13~18厘米。在墓室和墓道上方发现盗洞2个。封土外围发现1条环形夯土(夯20),外缘最大直径105、宽6~11、口深0.3~0.5、底深0.8~1.1米。夯20应为原始封土遭破坏后的残留,其西南角被冲积沟(G16)打破。

墓葬平面略呈“甲”字形,形制为长斜坡墓道单室砖券墓,明坑。墓道在墓室的南侧,长斜坡式,方向188°。大部分叠压在封土之下,填五花夯土。钻探长48、宽2.9、口深0.4、底深0.7~7.4米。

墓道北为甬道。甬道平面呈长方形,明券,拱形顶。根据探孔剖面,内部有可能分为前、后甬道。土圹全长6.5、宽8米。

墓室在甬道北。墓室平面略呈方形,明券,四角攒尖顶,室顶部高出原地表3.4米。土圹长12、宽12米(图三)。

(二)陵园遗址遗迹

1.垣墙

陵园西面、南面发现垣墙遗迹,北面、东面被破坏,未发现垣墙遗迹。垣墙夯土筑成,结构坚实致密,土质纯净。

西垣:残存1段(夯10)。位于南部。南北向,长31、宽2、口深1.2~1.4、底深2.1米。北部进入高速公路护坡,截断。两侧均发现残砖、瓦片,白灰墙皮之堆积层。北端打破夯9,南端东折与夯5相连。

南垣:西段保存相对较好。残存3段(夯3、夯4、夯5)。夯5东西向,中部被柏油路隔断约14米,总长165、宽2、口深1.2~1.3、底深1.6~2.1米。两侧均发现有残砖、瓦片,白灰皮块之堆积层。下部叠压G4、G6以及F20、F21、F25~F28。夯5向西与西垣(夯10)南端相连,向东打破夯6,与夯4相连。夯4,曲尺状,为夯土基槽残存底部,上部被晚期坑(K1)打破。长17.5、宽2、口深2、底深2.2米。夯4北约1米处发现夯3。夯3东西向,为夯土基槽残存底部,上部被K1打破。长10、宽3.5、口深1.6、底深1.8米。

此外,在夯4东部、夯3南部发现一处南北向夯土(夯2),为夯土基槽残存底部,中部向西突出一部分,上部被K1打破。长9.5、宽1~1.8、口深1.5、底深1.7米。

2.环壕

壕沟位于垣墙外侧,较垣墙深许多,保存状况也相对较好。填土为淤土,含白灰墙皮、碎砖瓦片、陶片等,应与垣墙废弃有关。壕沟与垣墙的间距为3~10、宽1.4~4.5米。

北面壕沟:保存较好,残存4段(G23、G24、G25、G26)。自西向东被送平公路、平房、冲积沟和2条水泥路打破。第一段(G23)长122、宽2.2~4.5、口深0.3~0.5、底深0.8~2.1米。西端被晚期破坏,向西与西垣壕沟(G22)接近,中部部分地段沟口垮塌。第二段(G24)长104.5、宽2~2.8、口深0.3~0.5、底深1.7~2.3米。第三段(G25)长105.7、宽2~2.3、口深0.4、底深1.5~1.7米。第四段(G26)长14、宽2.5、口深0.4、底深1.4~1.7米。东端南折,形成东垣壕沟。

西面壕沟:保存较好,残存4段(G8、G14、G21、G22)。自北向南被2条冲积沟、高速公路破坏。第一段(G22)长252、宽1.4~2.5、口深0.5~1.1、底深1.3~2米。北端被晚期破坏,向东与G23西端接近。第二段(G21)长11.3、宽2、口深0.5~1、底深1.8米。G21、G22之间形成一个宽约16米的缺口。第三段(G14)长33、宽2.3~2.5、口深0.5、底深1.5米。第四段(G8)长60、宽4、口深1.3~1.6、底深2.8~3.1米。南端进入果园,向北打破夯9、G5。

南面壕沟:破坏严重,正好位于断崖边,只保留1小段残迹(G7)。长100、宽3、口深1.8、底深3.8米。

东面壕沟:保存较好。残存4段(G12、G13、G26、G27)。自北向南被水泥路、高速公路打破。第一段(G26)长62.5、宽2.5、口深0.4、底深1.4~1.7米。第二段(G27)长166、宽2.3~3、口深0.4、底深1.5~1.7米。第三段(G13)长8、宽2.5、口深0.5、底深1.8米。第四段(G12)长29、宽2.5、口深0.5、底深1.8米。

3.门址

陵园东、北二面垣墙破坏殆尽。西垣南部残存一段,没有提供门址的信息。南垣中部的曲尺状夯4、东西向夯3和南北向夯2,位于遗址的中轴线的一侧,可能和南门门址有关。但是由于破坏严重,形制不清。四面环壕,保存相对完整,东、西垣壕沟中部发现与门址相关的遗迹。

西面壕沟的中部有一个比较整齐的缺口,应为西门的位置。缺口南北宽约16米,位于1段和2段壕沟之间。缺口内侧10米发现1处夯土条带(夯15),南北长11.7、东西宽0.8~1.5、口深0.4~0.8、底深1.3米。夯土条带向东突出4个夯土墩,均为南北长1、东西宽0.8米。夯土墩之间的距离,中部稍宽,两侧略窄。夯土条带中部向西突出1个夯土墩,东西长1、南北宽0.8米。这段夯土应与门址有关。

东面壕沟的中部偏南也有一个比较整齐的缺口,应为东门的位置。缺口南北宽15米,位于3段和4段壕沟之间。

由于两地的夯土垣墙缺失,门址的形制不详。

北面环壕虽然遭受破坏,但是相对完整,没有较大的缺口,北面应没有门。

4.冲积沟

冲积沟在陵园内外共发现10条(G1、G2、G9~G11、G15~G20、G28,G2、G11、G19南北相连为一条)。均为不规则长条形,开口扰土层下。陵园内部有5条(G3、G15、G16、G18,G2、G11、G19为一条)。沟内填土为冲积土、淤土,含碎礓石等。

G28位于连霍高速路南,与G12隔路对应,南部为断崖。从相对位置来看,G28可能是G12向南的延伸部分,后经晚期破坏形成冲积沟。长30、宽7~9、口深0.3~0.7、底深1.3~1.6米。

5.房屋基址

陵园内没有发现大型的夯土基址,但是勘探到一些小的房屋基址。因为没有发掘,性质不明。这些房屋基址大多分布在陵园西部、南部,陵园东、西门址外也有零星分布。基址边缘多呈锯齿状,形状大多不规则。

F28,形状不规则,填土活土含黑灰、绳纹陶片、烧土粒、花土,南部被夯5叠压,周边呈锯齿状。长14、宽7、口深1.6、底深3.1米。

F84,略呈长方形,西北及东北角部分内收。填土呈暗红色,含残砖等。长5、宽4.3、口深0.4、底深1米。在F84中部发现1口水井(编号J1)。

J1,椭圆形,位于F84中部,填淤土。长2.8、宽2米,口深0.4米,钻探至深9米处不至底。

6.各类坑

发现各类坑共21个。包括灰坑4座(H1~H4),活土坑、淤土坑17个(K1~K17)。形状多不规则,少数平面呈长方形、圆形。开口于扰土层或垫土层下。灰土坑3个在陵园外,1个(H4)在陵园内部。H1,位于陵园外东南角,形状不规则。长4、宽1.5、口深0.3、底深0.7米。淤土坑、活土坑在陵园内发现6个。K9,淤土坑,椭圆形。位于西门内,夯15南部。长14、宽7.4、口深1、底深1.7米。

7.烧窑

烧窑3座(Y1~Y3)。2座位于封土北侧,北面壕沟内侧约20米;1座位于陵园外东南角,紧邻冲积沟G28。

Y1,东西向,早期地层完全破坏,烧窑直接于地表开口。窑道略呈长方形,西邻窑室,长2.5、宽1.3、底深1.1米;窑室呈椭圆形,长3.5、宽3、底深1.1米。含红烧土、残砖等。

Y2,南北向,窑道呈长方形,含红烧土、黑灰、残砖等。长3.4、宽1.7、口深0.7、底深2.7米。窑室呈长方形,位于窑道南侧,含红烧土、砖渣等。长4.8、宽3.3、口深0.7、底深2.7米。

Y3,南北向,位于Y2东南约10米处。窑道呈长方形,长2.6、宽2、口深1.2、底深2.7米。含红烧土、黑灰、砖渣等。窑室位于窑道南侧,平面呈长方形。长2.8、宽5、口深1.2、底深2.7米。含红烧土、残砖等。

8.灶

灶1个(灶1)。位于封土西南,西垣壕沟东约55米处。平面呈圆形,内含红烧土、烧灰等。直径1、口深0.3、底深0.6米。

经过钻探,陵园遗址的整体情况:平面近方形,南北长约400、东西宽约380米,面积15.2万平方米。陵园四周筑有夯土垣墙,墙宽2米左右。西垣、南垣部分保存,东垣、北垣完全被破坏。垣墙外环绕壕沟,壕沟距离垣墙3~10米,宽1.4~4.5米。东、西、北三面壕沟保存较好,南面壕沟破坏严重。发现3个门址遗迹:西门、东门和南门,北面无门。

(三)东汉陪葬墓园遗址北部遗迹

1.垣墙。钻探区域发现北、东、西三面垣墙。夯土筑成,坚实致密,是垣墙的基槽部分。

北垣(夯9):保存基本完好,东西向。总长214、宽2.5~3、口深1~1.4、底深2.4~2.6米。东端与墓园东垣墙(夯6)接近,向西分别被送平公路、玉冢西垣外围壕沟(G8)打破,西端与墓园西垣(夯11)相连。

东垣(夯6):南北向,长12、宽1~2.5、口深1.6、底深2.1米。南端打破玉冢陵园南垣墙(夯5),北端接近墓园北垣墙(夯9)。

西垣(夯11):南北向,钻探长56、宽2.8、口深1.5~1.7、底深2.5米。北端与墓园北垣墙(夯9)相连,南端延伸至果园内。

2.环壕。位于垣墙外侧,北面、东面保存状况相对较好,西侧没有发现。填土为淤土。壕沟与垣墙的间距为3~10、宽3.5~4米。

北面壕沟(G5):东西向,总长222、宽3.8~4、口深1.3~1.6、底深3.1~3.4米。西端进入高速公路下,向东被玉冢陵园遗址西垣壕沟(G8)、柏油路、晚期坑(K1)打破,东端与G4相连。

东面壕沟(G4):南北向,钻探长50、宽3.5~4、口深1.4~2.3、底深2.6~3.8米。北抵高速公路,向南被晚期坑(K1)打破,中部与G5相连。

四、地层堆积

钻探结果显示,区域内存在大面积的扰土或垫土层,表明地表经过了大规模的平整改造。区域内地层堆积共分4层(钻探资料将3、4层合并),1层为耕土层,2层为扰土层,3层为唐宋层,4层为魏晋层。其中,3、4层仅分布在高速路南的部分区域,路北由于地势升高,遗迹层已被完全破坏。

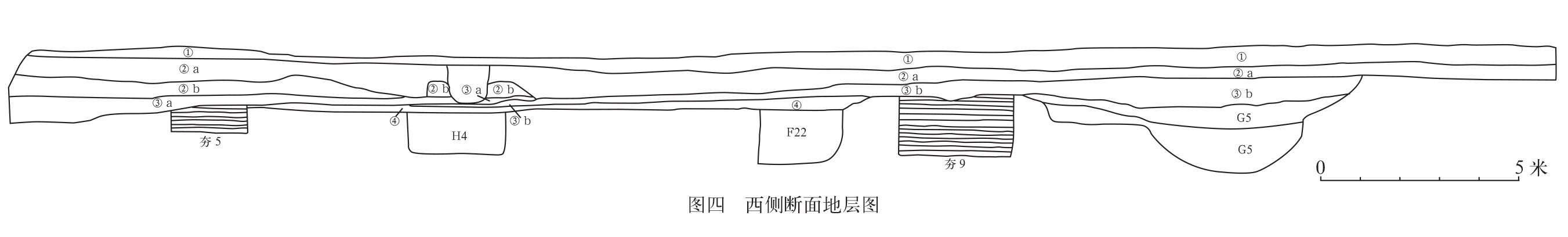

为了解遗址地层堆积和年代关系,验证调查钻探结果,我们在高速路南、送平公路的两侧解剖断面2个。西断面长40.8米,东断面长42.4米。东西断面地层一致,遗迹现象连贯。现以西侧断面为例(图四)。

(一)地层堆积

共分4层:

①层,耕土层。土质疏松,土色为灰褐色。厚0.17~0.5米。土质疏松,含大量植物根系、炭灰等。分布于整个断面。

②a层、②b层,扰土层。土色为浅黄色、浅褐色。厚0.2~1.05米。土质疏松,含炭灰、礓石颗粒、煤渣、塑料纸等。分布于整个断面。

③a层、③b层,唐宋层。土色为红色、红褐色。厚0~0.75米。土质较硬,含少量炭灰、礓石颗粒、白灰颗粒。遗物有外素内布纹板瓦片、外绳纹内布纹板瓦片。分布于断面大部,北部无存。

④层,魏晋层。土色为黄褐色。厚0~0.4米。土质较硬,含礓石颗粒,出土遗物有外绳纹内布纹板瓦片、外绳纹内布纹筒瓦片。分布于断面中南部,被玉冢北魏陵园南垣墙(夯5)打破。在东断面则叠压着汉代夯土。

④层下为生土。

(二)遗迹

G5,位于断面北部,口大底小。两侧壁略呈缓坡状,圜底。口深1~1.05、口宽8.4、口底深1.75米。东汉墓园遗址的北面环壕。沟内填土分为两层:1层为黄褐色土,土质较硬,含外绳纹内布纹板瓦片、筒瓦片及礓石颗粒等;2层为黄褐色土,土质坚硬,含外绳纹内布纹板瓦片、夯土块等。1、2层之间存在有1层路土。

夯9,位于G5南,剖面呈长方形,直壁平底。口深1.05~1.15、口宽2.95、口底深1.5~1.6米。东汉墓园遗址的北垣墙基槽部分。夯土为红褐色花土,夯窝不明显,有底夯。夯层厚0.07~0.14米。

F22,位于夯9南,剖面略呈长方形,侧壁上部较直,北壁底部微弧,南壁底部略向外撇,平底。口深1.5、口宽2.1、口底深1.38米。内填红褐色土,土质疏松,含少量礓石颗粒、陶灰等。

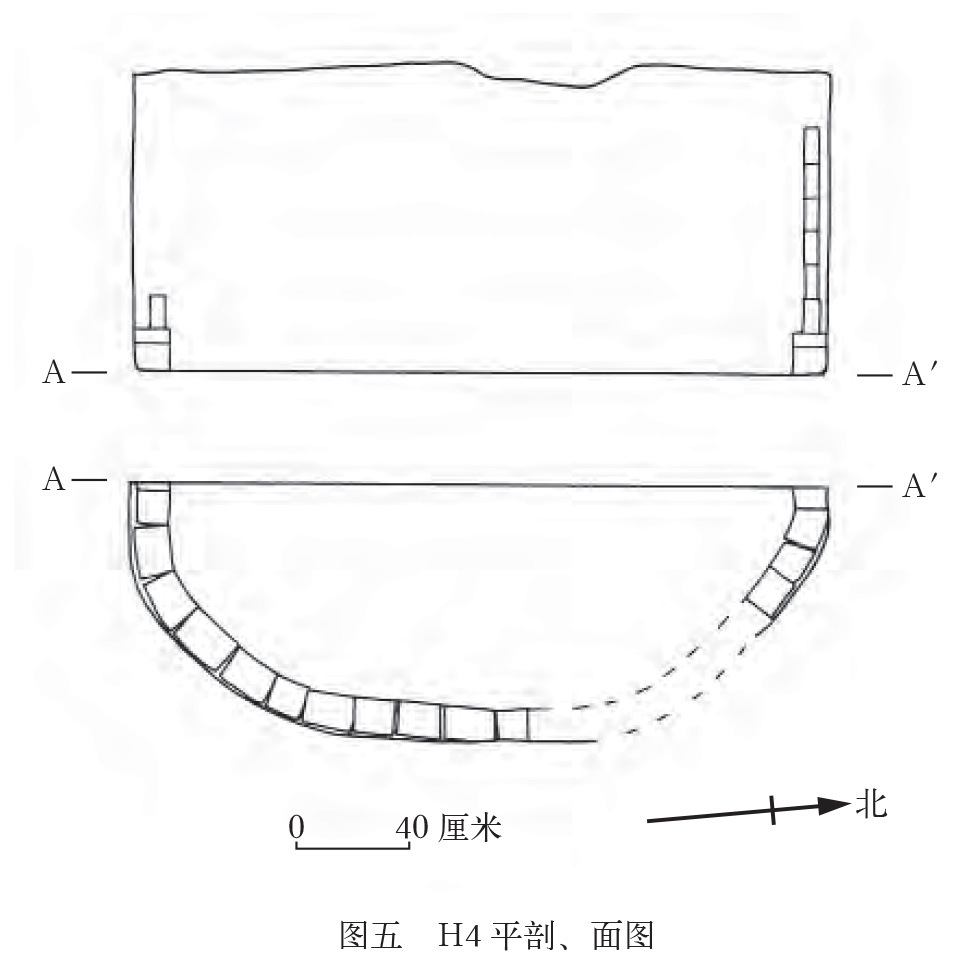

H4,仓窖。位于断面南部,剖面呈长方形,侧壁较直,底部微收,平底。清理部分平面呈半圆形,东部被路基打破。底部由小砖平铺包边,上部小砖侧立垒砌。口深1.5~1.6、口宽2.5、口底深1.05~1.1米。内填灰褐色土,土质疏松,含外绳纹内布纹瓦片、灰陶砖块、炭灰等(图五)。

夯5,位于H4南部,打破④层。剖面呈长方形,直壁平底。口深1.55~1.85、宽2.05、口底深0.6~0.75米。玉冢北魏陵园遗址的北垣墙基槽部分。夯土为灰白色五花土,夯窝不明显。夯层厚0.06~0.13米。

五、遗物

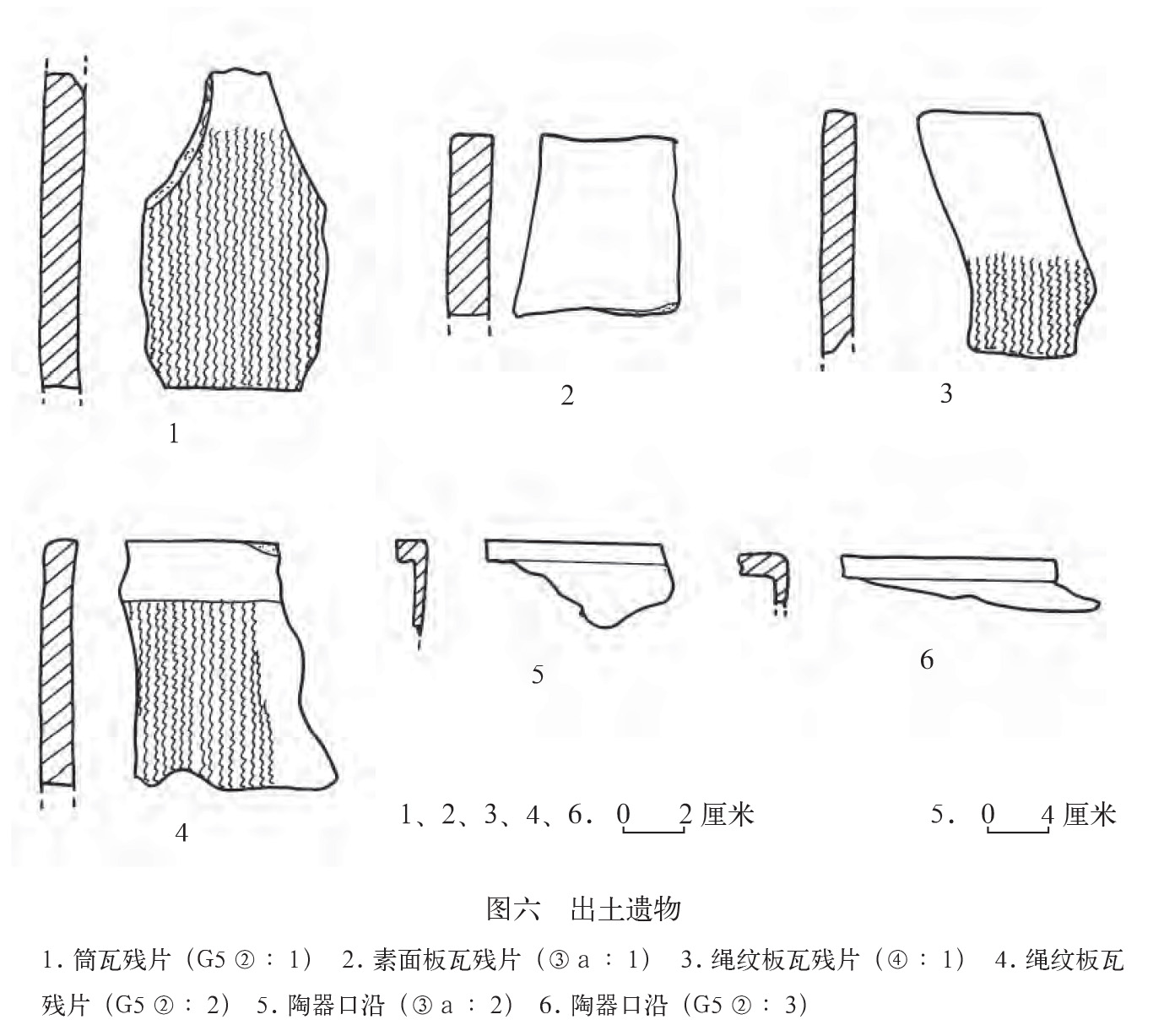

解剖断面共采集标本共计23件,大多为建筑材料,另有2件陶器口沿,均残。遗物大多较小,且磨损严重,器物特征、内侧纹饰等多不明显。

建筑材料分为板瓦、筒瓦、砖3类。

筒瓦2件,泥质灰陶。均饰外绳纹内布纹。长、宽均残。标本G5②:1,长10.6、宽6、厚1.4厘米。瓦头外平素(图六:1)。

板瓦18件,泥质灰陶。长、宽均残。分为素面、绳纹两类。

素面板瓦3件,均出自北魏层。标本③a:1,内饰布纹,外平素。长6、宽5.4、厚1.4厘米(图六:2)。

绳纹板瓦14件,3件出自北魏层,其余均出自汉代层。均饰外绳纹内布纹。标本④:1,长8、宽6、厚1厘米。瓦头外平素,长4.6厘米(图六:3)。标本G5②:2,长8、宽7.2、厚1.2厘米。瓦头外平素,长2、厚1厘米(图六:4)。

砖1件。标本H4:3,厚5厘米。

陶器口沿2件。标本③a:2,敞口、折沿、方唇,沿宽2、厚1.6、壁厚0.8厘米(图六:5)。标本G5②:3,敞口、折沿、方唇,沿宽1.6、厚0.7、壁厚0.4厘米(图六:6)。

六、结语

后沟玉冢在整个洛阳邙山陵墓群中是一座非常重要的古墓冢,它处于邙山东汉陵区和北魏陵区交界的关键位置,对于解决东汉、北魏陵区的布局结构、帝陵地望,以及两个陵区的分界等相关问题有着重要的意义。新中国成立以来关于洛阳邙山东汉、北魏帝陵的调查、研究很少关注它。2003年“洛阳邙山陵墓群考古调查与勘测”项目古墓冢的文物普查过程中,我们注意到玉冢并将其列为帝陵的重点调查对象。我们曾经推测玉冢可能和东汉帝陵有关,是东汉陵区最西面的某一座帝陵[7]。但是随着重点调查和钻探的进行,彻底否定了最初的认识。

通过调查钻探,玉冢的墓葬形制为长斜坡墓道单室砖券墓,墓道前端有一大一小二个甬道。这种墓葬形制是北魏时期高等级墓葬所特有的,已经考古发掘的宣武帝景陵采用的就是这种墓葬形制。解剖断面和连霍高速改扩建工程在此地的考古发掘,均可以证明围绕玉冢周围的陵园遗址的年代也是北魏时期。

玉冢墓道长48米,宽2.9米,墓室土圹长宽12米;原始封土平面呈圆形,直径105米。这与经过调查勘测的孝文帝长陵以及经过考古发掘的宣武帝景陵,墓葬和封土的形制相同,规模相当。玉冢陵园遗址平面近方形,南北长约400、东西宽约380米。陵园四周筑夯土垣墙,墙外环绕壕沟,圆形的封土位于陵园的中部。陵园的规模、布局、结构以及构筑方法与长陵、景陵有一致性。通过对比可以看到,玉冢不是一座普通的古墓冢,而是一座北魏时期帝陵级别的古墓冢,墓冢周边的陵园也使用的是帝陵的规制。

北魏王朝迁洛以后,在洛阳共建造了4座帝陵(有陵号的)。其中3座位于河以西,河东岸的只有孝明帝定陵1座。上世纪二三十年代,在平乐镇太仓村西北、送庄镇西山头岭村南地和东南地出土了两方北魏墓志,一个是王悦墓志(1927年),一个是张宁墓志(1932年)[8]。墓志详细记载了与北魏孝明帝定陵之间的位置关系。《洛阳出土石刻时地记》记载,王悦墓志出土于“洛阳城东北,西山岭头东南地”,而墓志记载墓主人夫妇“合葬于芒山南岭,定陵西岗”;张宁墓志出土于“太仓村西北,西山岭头村南”,墓志记载“葬于孝明帝西南二里,马村西北亦二里”。黄明兰先生认为定陵的位置在河以东送庄公社西山岭头村南[9],但是未提及具体的墓冢。陈长安先生考证了北魏墓志所载的“芒山西岭”“芒山南岭”的位置,结合后沟、西山岭头村附近地域的地形地貌,经过分析认为定陵应该在后沟村一带,同时推测定陵可能为后沟村南的大冢[10]。

后沟、西山岭头、东山岭头、太仓、耀店等村庄附近的古代墓冢,我们曾经一一做过普查,一些重点的墓冢还进行了钻探查证,目的是了解其墓葬形制,进行分期排队,确认其年代。西山岭头村南地、东南地的古墓冢时代多为东汉时期,北魏时期的甚少(除玉冢之外只有1座夷平墓冢)。陈长安先生提及的后沟南大冢、后沟西北冢,经勘探均被证明是东汉时期的陪葬墓冢,形制、年代与北魏帝陵不符。能够与定陵相对应的古墓冢,必须满足三个要件,即地望、年代和帝陵制度。周边区域完全相符的只有玉冢。基于上述理由,我们认为后沟玉冢即北魏孝明帝定陵。孝明帝名元诩,宣武帝二子,孝文帝嫡孙。诩(xǔ),从言,羽声。“玉”“羽”音近,当地俗称“玉冢”或“尉(yù)冢”,旁证此墓冢当与元诩有关。

玉冢墓葬年代、性质的确定,使得传统意义上邙山的东汉五陵减少一个。那么邙山东汉帝陵就出现了问题,这个事件触发我们重新审视邙山东汉帝陵的传统框架,及时调整我们的调查方向。至朱仓M722、M707东汉帝陵陵园遗址的发现,东汉陵区的布局才趋于明朗。北魏孝明帝定陵位置的确定,及其陵园遗址的调查勘测,邙山北魏4座帝陵的地望已经全部找到,帝陵陵园建筑布局、帝陵封土形制、墓葬结构也渐次清晰。在此基础上,我们可以对北魏时期的陵墓制度开展更加全面深入的研究和探讨。

附记:本文为“洛阳邙山陵墓群考古调查与勘测”项目工作报告之十六。

领队:史家珍;调查:史家珍、朱亮、严辉、王文浩、贾晓龙;勘探:马胜利、海民生、马利强;绘图:马利强、王云涛;摄影:严辉、王文浩;执笔:李继鹏、严辉、吕劲松、王文浩

注释:

[1]《魏书·文成文明皇后冯氏传》,第330页,中华书局,1974年。

[2]a.河南省文化局文物工作队:《洛阳北魏长陵遗址调查》,《考古》1966年3期;b.洛阳市第二文物工作队:《北魏孝文帝长陵的调查和钻探》,《文物》2005年7期。

[3]中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队、洛阳古墓博物馆:《北魏宣武帝景陵发掘报告》,《考古》1994年9期。

[4]黄明兰:《洛阳北魏景陵位置的确定和静陵位置的推测》,《文物》1978年7期。

[5]陈长安:《洛阳邙山北魏定陵终宁陵考》,《中原文物》1987年特刊。

[6]洛阳市第二文物工作队:《洛阳邙山陵墓群的文物普查》,《文物》2007年10期。

[7]严辉:《邙山东汉帝陵地望的探索之路》,《中国文物报》2006年11月3日。

[8]a.郭培育、郭培智主编:《洛阳出土石刻时地记》,第45、46页,大象出版社,2005年;b.赵万里:《汉魏南北朝墓志集释》,图版二八五、二八七,台湾新文丰出版公司编辑出版:《石刻史料新编》第三辑第三册,1986年。

[9]同[4]。

[10]同[5]。

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=316

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】