-

5月21日

-

原文发表于《文物》2018年第9期,74-93+96页。

一、概况

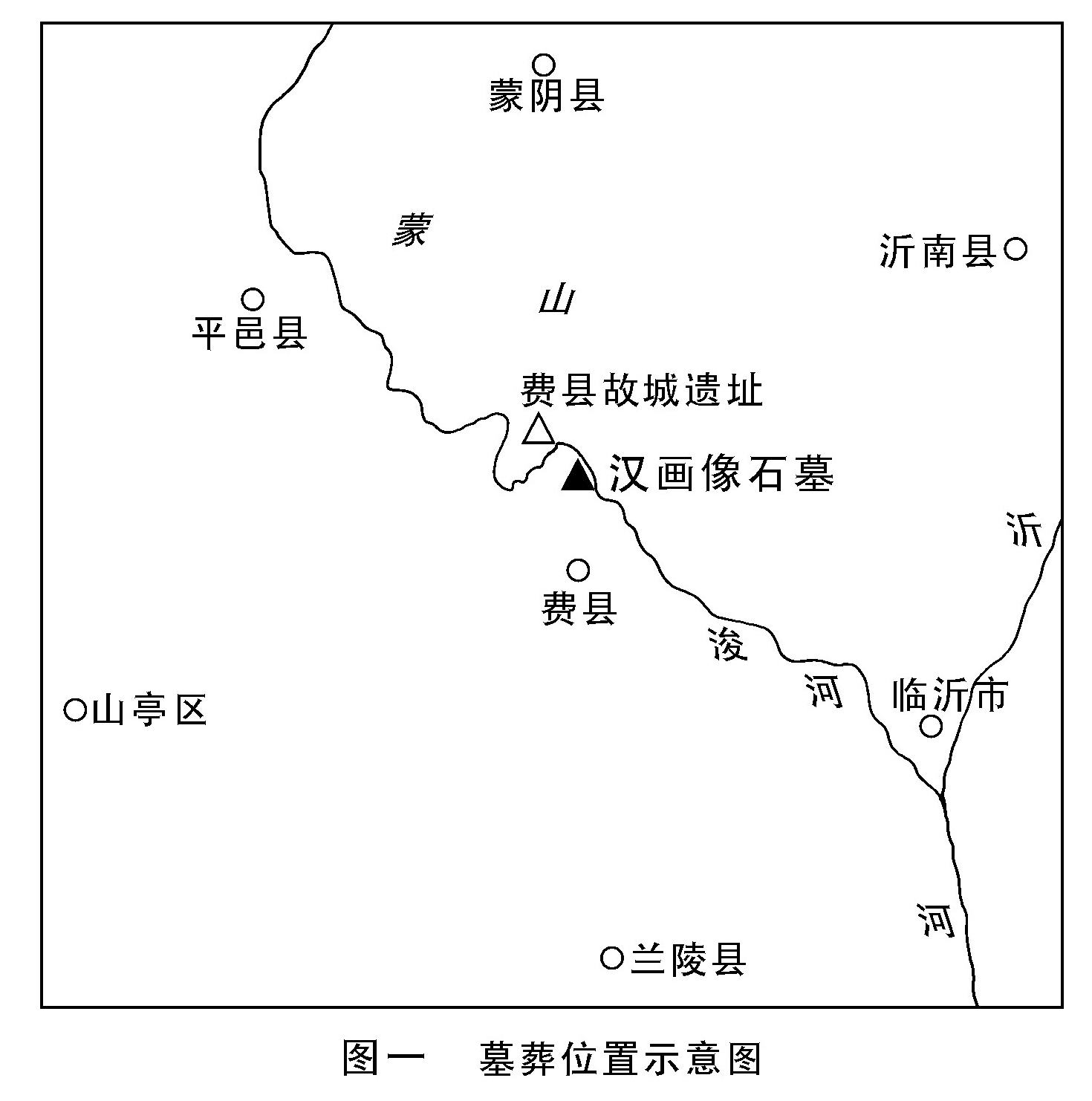

刘家疃村位于费县城北7.6公里。墓葬发现之初,曾被命名为潘家疃汉墓,申报山东省重点文物保护单位时正式命名为刘家疃汉画像石墓。墓葬地处浚河南岸,位于刘家疃村北的高阜地带,西距汉代费县故城5公里(图一)。地理坐标为北纬35°19′9″,东经117°59′37″,海拔110米。1966年,墓葬被发现,山东博物馆派人前往费县进行了清理,资料一直未作公布,之后进行了原地封存保护。2016年6月,山东博物馆联合费县博物馆对该墓进行了二次清理。首先去除墓顶上原来封存的土层,将整个墓室暴露出来。墓顶除前室藻井遭到破坏外,其他部位均保存完好,采用汉墓常见的叠涩法压角内收,上面覆以方形石块封闭而成。同时,还进行了墓圹的确定和墓道的寻找工作。墓圹为长方形,东西长8.7、后室部分南北宽4.13米。墓道被现代建筑占压,未发掘。现将该墓清理情况简报如下。

二、墓室结构

除了墓门两侧的挡土墙外,墓室全部使用石材垒砌。石材主要是本地出产的石灰岩,墓葬地处山前的河谷地带。汉代画像石墓存在的基本条件:石材和深厚埋藏的条件,这里均具备。

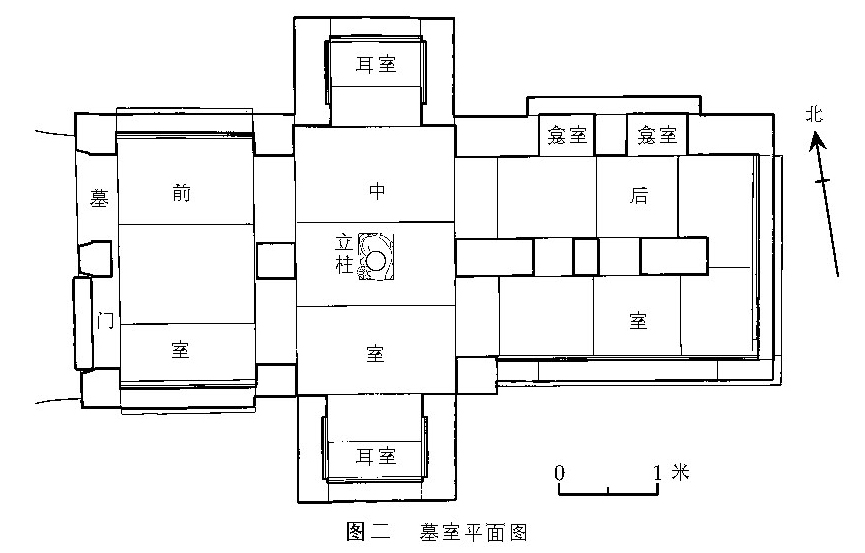

墓室东西长7.15、南北宽4.88米,分为前、中、后三室。中室两侧有耳室,后室北壁上有两龛室,共7室。整体布局沿中轴线对称分布,主轴为东西向。墓门向西,方向262°(图二)。

墓门外两侧有砖砌挡土墙,高度与墓顶相当,宽约0.6米。立柱三根,形成两个墓门,仅余一门扉,门扉未加工,面朝外,表明墓门部分可能遭受过扰动(图三)。

前室是整间,平面呈横长方形。中室平面呈方形,被中心立柱分隔为南、北两个开间。后室平面呈扁长方形,中间隔墙将其分为南、北两开间。后室北壁上有两个龛,后室后壁未与隔墙相连,形成完整的长方形后室壁。

墓门前铺以石板。三立柱立在门槛石上,门槛石长2.95、宽0.4、高0.2米。中立柱高1.2、宽0.28米,北门柱高1.2、宽0.3米,南门柱高1.2、宽0.3米。立柱分隔为高1.25、宽0.9米的两门。门扉仅余南门扉,高1.22、宽0.9米,粗糙面朝外,未发现门轴和门枢痕迹。门上的横梁石长3.17、宽0.5米,断裂为两部分,其上还残留有一层门楣石,门楣石厚0.23米。早期被盗掘,前室上的藻井已不存,仅余部分叠涩石,形制不明。在墓门的立柱、横梁上均有画像,共计4幅,采用高浮雕技法雕刻而成。

前室平面呈横长方形,南北长2.56、东西宽1.36、残高2.35米(藻井被破坏)。地面铺长方形石板三块,磨制平整。铺地石东西长1.95米,南北宽分别为0.9、1、1.16米,厚0.15米。前室从地面到门楣(藻井被破坏)残高2.13米,残留承顶石和一层叠涩石。高度与中室相若,高于后室。因为是整间石室,跨度较大。从残存的叠涩石看,藻井形体较大,推测其为一个大藻井。前室后部亦为三立柱一横梁构成的第二道门户,即中室门户。前室前壁即墓门后壁,形制同墓门,立柱、横梁上有画像4幅。前室后壁即中室门户,形制与墓门相同,铺地石高0.2米,其上为门槛石,长2.52、高0.22米。三立柱高1.2、中立柱宽0.38、北立柱宽0.24、南立柱宽0.18米。立柱、横梁上有画像4幅。北壁高1.67、宽1.35米,存画像2幅。南壁宽1.35、高1.7米,存画像2幅。前室共有画像12幅,采用高浮雕技法雕刻而成。

中室为两开间,南北长2.74、东西宽1.65、高2.55米,面积略大于前室。地面铺长方形石板7块,磨制平整。中室内3块,东西长1.63米,南北宽分别为0.9、0.85、0.95米,厚0.15米。其余4块为耳室内地面石,长1米,宽分别为0.5、0.4米。室中有一斗两升式圆形擎天柱,在拱的两侧有倒衔的龙首,扩大了承受重量拱的跨度,也富有装饰意味。2006年,石柱被盗,一龙首被砸碎。石柱后被公安部门追回,现藏费县博物馆。现存墓内的龙为独角,有翼,有鳞。中室石柱上的斗拱和龙首均由一块石料雕刻而成。石柱为下粗上细的圆柱形,高1.9米,柱础为蹲踞的兽形。因为石柱,藻井也分为南北两间,均叠涩而成。北间藻井上口长0.75、宽0.62米,为动物纹样。南间藻井上口长0.67、宽0.63米,亦为动物纹样。石壁及横梁上均有抹角承顶石一层,厚0.22米,石壁上长1.55~1.6米,横梁分为两段,各长1.25米。叠涩石共三层,朝向墓室的一面加工光滑,外侧面没有进行细加工。盖顶也是雕刻了朝里的花纹一面,其他部位未加工。中室南北两侧有对称的耳室,平面近方形,长0.92、宽0.9米,东西壁各向内凹5厘米,加工平整,地面高于中室地面,高0.24米。中室前壁即前室后壁,形制相同,立柱和横梁处有画像4幅。中室后壁即后室门户,形制与墓门相同,铺地石高0.2米,其上为门槛石,长2.7、高0.22米。三立柱高1.2、中立柱宽0.38、北立柱宽0.32、南立柱宽0.33米。在立柱、横梁上有画像4幅。北壁高1.6、宽1.9米,因为有耳室,立柱和横梁上布置画像3幅。南壁宽1.55、高1.88米,形制类同北壁,画像3幅。两间中室形成了两处藻井,各有画像1幅。中室共有画像17幅。除中间立柱画像采用阴线刻技法,藻井画像采用浅浮雕技法外,其余画像均采用高浮雕技法雕刻而成。

后室面阔两间,东西长3.1、南北宽2.1、高1.83米。地面铺长方形石板8块,磨制平整。南宽0.95、北宽1.15米,东西长分别为0.45、0.85、0.85、1米,厚0.15米。后室形状狭长,地面高于前室和中室地面,因此空间狭小,高度为藻井的最高处,其余地方均需弯腰才能通过。中间隔梁有方孔相通,北侧后室有两龛室,东西长0.61、南北宽0.41、高0.4米。龛室地面高于后室地面0.35米。后室隔梁没有将后室完全隔开,后室后壁相对独立,后壁雕刻画像1幅,两室之间可以从后壁处弯腰通过。后室的藻井建造方法与中室相同,承顶石厚0.2米,石壁上的承顶石长1.6米,横梁上分为两段,各长0.8米。在采用一面加工平整的三角形叠涩石上三层叠涩而成,因为后室狭长,所以藻井亦形成狭长的平行四边形。两个藻井各有画像1幅,藻井画像采用浅浮雕技法。后室画像共3幅。

整墓占地面积约40平方米,共用石材约120块,其中画像石残存36块(前室藻顶被破坏,残存画像画面不完整,未统计在内)。

三、墓室画像分布

全墓画像石共36块,主要分布在前室、中室和后室。为便于叙述,将画像按照从内到外、从上到下的顺序进行了编号,介绍如下。

(一)墓门

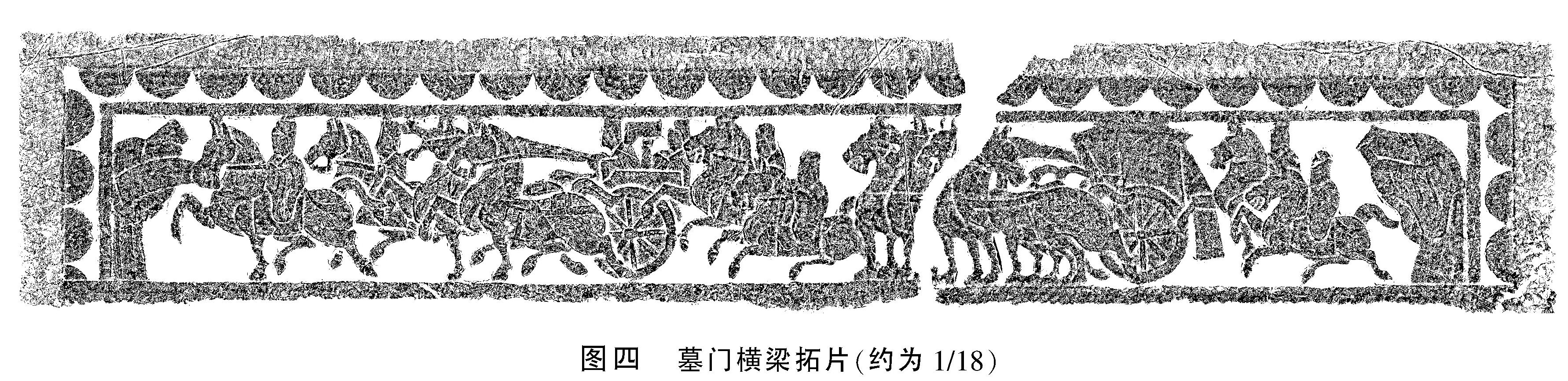

墓门画像分布于横梁和三立柱。

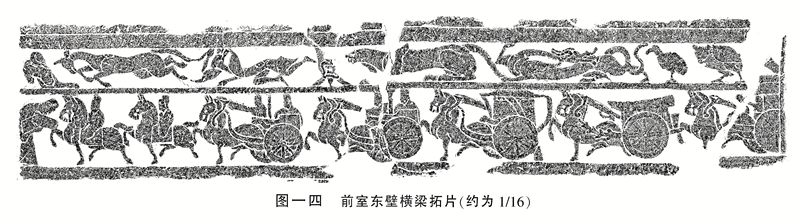

第1幅:墓门横梁画像。画面长2.48、宽0.37米。横梁断为两截,导致画面中间略有缺损。画面为车马出行画像:前有一人捧盾躬身相迎,导骑二,两马驾斧车一,从骑二,驷马安车一,又从骑二,后一人持笏躬身相送。画面上、左、右三面饰有垂幛纹(图四)。

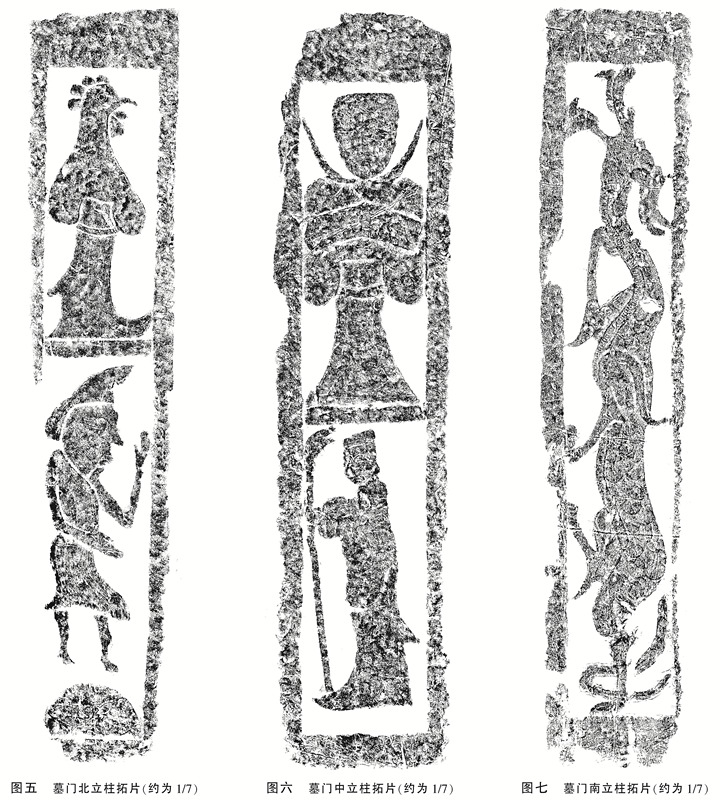

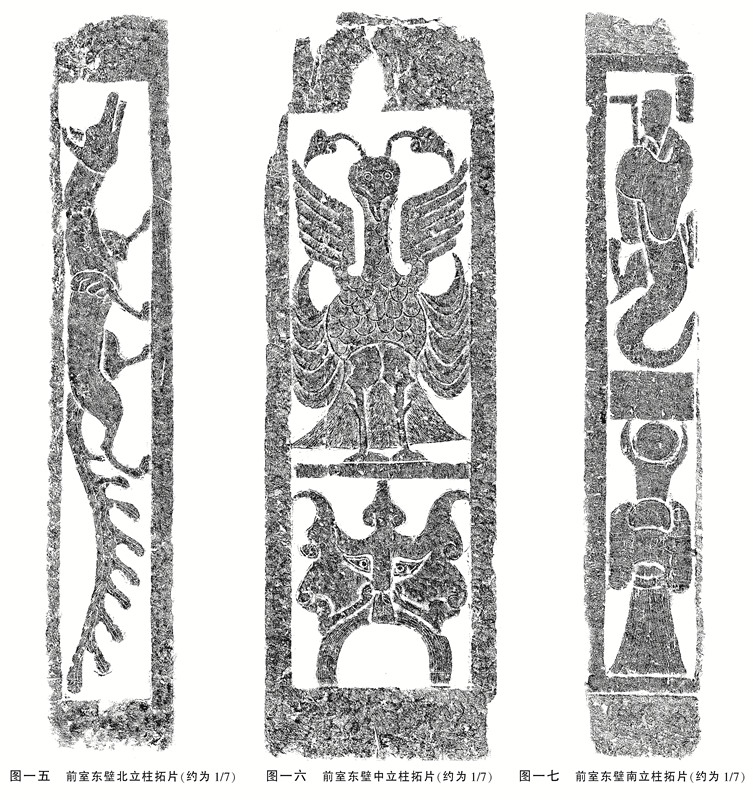

第2幅:墓门北侧立柱画像。画面宽0.2、高1米,分上、下两格。上格内刻鸡首人身像,尖喙高冠,身着长袍,袍袖肥大,腰束带。下格内刻胡人像,头戴尖帽,身着短袍,右衽,腿裸露,赤脚,左手上举,脚下有半圆形凸起物(图五)。

第3幅:墓门中间立柱画像。画面宽0.19、高0.97米,分上、下两格。上格内刻正面捧盾门吏像,门吏头戴笼冠,胡须上扬,身着宽袖袍,腰束带,双手捧盾。下格内刻侧身拥彗门吏像,头戴平上帻,身着长袍,手持彗(图六)。

第4幅:墓门南侧立柱画像。画面宽0.2、高0.98米。为向上飞升的翼龙像,口张露齿,有角,四足,有翼,长尾,身上有半圆形鳞片(图七)。

(二)前室

前室画像分布在东、西横梁、立柱及南北两壁。

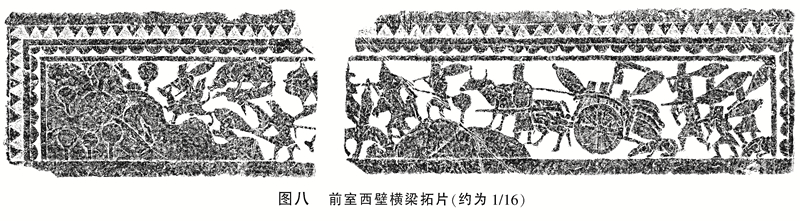

第5幅:前室西壁横梁画像,即墓门横梁背面画像,中断,画面有缺损。画面尺寸长2.31、宽0.41米。为狩猎图。画面中间有突起的山丘,左侧为牛车,车前一人持刀扛筚,车上3人,装载筚6支,车后5人,均扛筚,犬2只相随。右侧2胡人,一人肩扛猎物,一人张弓欲射。其前有山峦、树木之形,山中有虎、鹿等动物,一人持筚捕猎,其上有一鸟一野猪;一人扛筚疾行,脚下一犬伴随。边框上、左、右三面内圈饰垂幛纹,外圈饰锯齿纹(图八)。

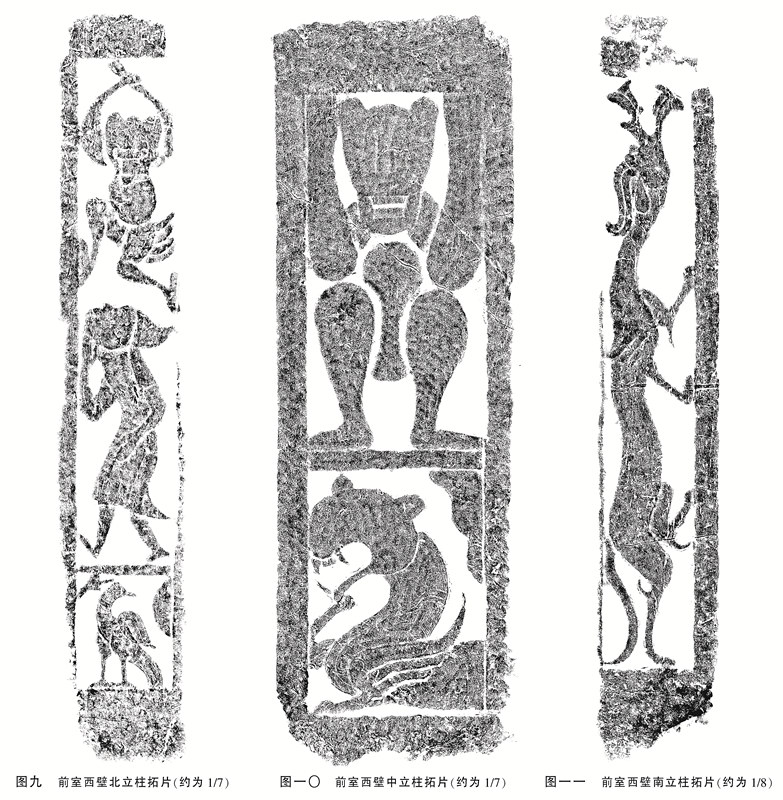

第6幅:前室西壁北侧立柱画像。画面宽0.15、高1米,分上、下两格。上格画像为虎首人身裸体像,有翼,双手上举呈交叉状。其下为胡人像,尖帽短袍,作行走状,仰头向上看。下格为站立凤鸟,有羽形冠(图九)。

第7幅:前室西壁中间立柱画像。画面宽0.27、高0.97米,分上、下两格。上格为熊首人身像,嘴大张,牙齿外露,裸体无翼,双手上举,呈蹲踞负重状。下格为翼虎半身侧面像,獠牙外露,有翼,前左足抓地,右足作势欲扑,凶猛可怖(图一〇)。

第8幅:前室西壁南侧立柱画像。画面宽0.14、高0.93米。翼龙像,与墓门立柱外侧翼龙相同。口张开,四足匍匐,作飞升状,有角,长尾(图一一)。

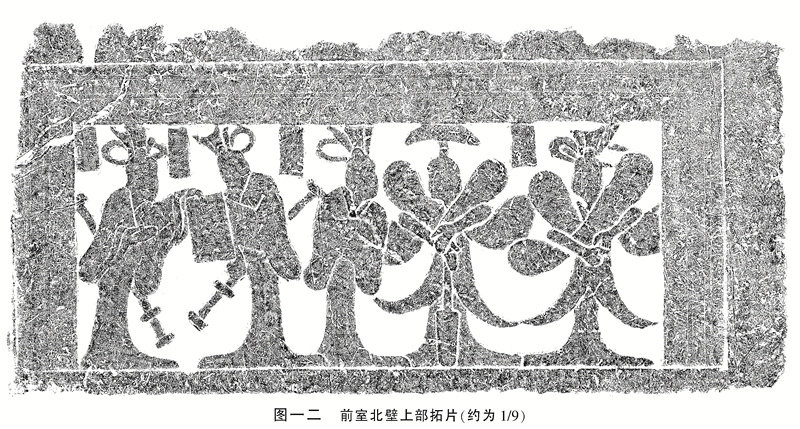

第9幅:前室北壁上部画像。画面长1.24、宽0.59米,分左、右两部分。左边中间一人戴笠持锸,身穿长袍,袍袖飞扬,袍角亦上扬,小臂裸露,双手扶锸,扭头与右侧之人交谈;右侧之人亦着袍,抄手恭立,头上梳小圆髻,髻上有力士冠,冠旁有一环形装饰;左侧之人服饰与中间之人相同,头饰与右侧之人基本相同,唯环形饰有两个,左右对称,小臂裸露,两手相握,面向中间之人站立。在中间和左侧之人上部之间有榜题,漫漶难辨;右侧之人头部后方亦有榜题,难以辨认。右边两人相向而立,着广袖袍,头饰为力士冠,左侧之人为单环,右侧之人为双环。均佩剑,剑首向下,右侧之人手持简册,简册呈展开形,其上编绳隐约可见(图一二)。

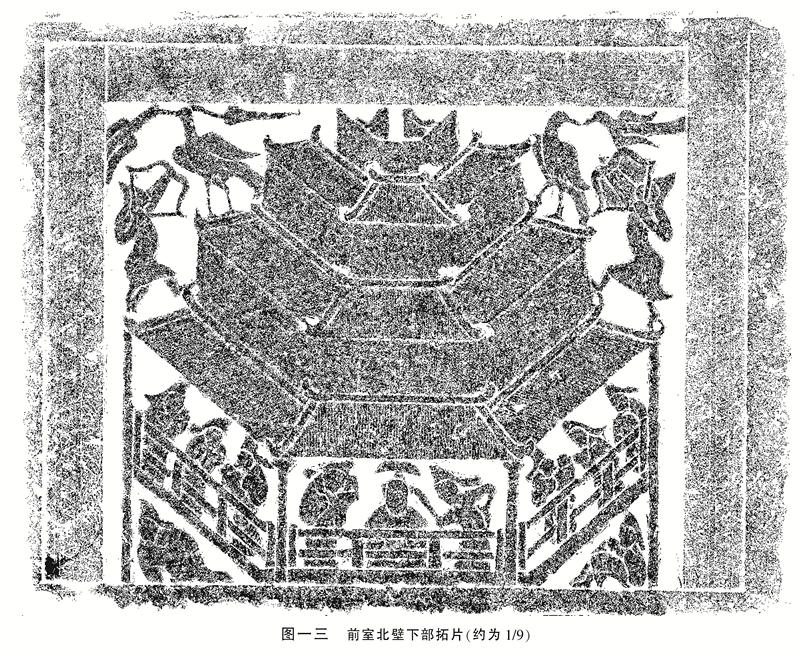

第10幅:前室北壁下部画像。画面宽1.25、高0.96米。整幅为一座楼阁画像。楼阁共3层,楼顶中间为两胡人相拥状,一手上扬。左右分别站立一胡人,弓步而立,作持弓欲射状,其上有一凤鸟立于檐上,另一只作飞翔状,两鸟喙相接。楼阁采用散点透视法绘制,主人安坐楼内中间,头戴软帽,两侧各有一胡人侍立,左侧胡人左手背后,右手上扬,作舞蹈状。楼栏两层,两侧楼栏后各有三胡人侍立,靠近中间立柱的胡人作回首说话状。楼栏外各有一胡人坐地,左侧胡人蜷腿倚柱,右侧胡人跪地,手扶地,脸朝向外侧立柱(图一三)。

第11幅:前室东壁横梁画像。画面长2.4、宽0.42米,分上、下两格。上格为瑞鸟、兽图,从左至右分别为熊首鸟身、单足鸟、翼龙、翼虎、兔首人身翼兽、独角羊、胡人。下格为车马出行图。五辆车,其中轺车二、辎车二、辇车一,从左向右行进,前有两导骑,最前方有一人捧盾相迎(图一四)。

第12幅:前室东壁北立柱画像。画面宽0.15、高0.98米。九尾狐画像。四足作行走状,长尾上有9个凸起,代表9条尾巴(图一五)。

第13幅:前室东壁中立柱画像。画面宽0.29、高0.92米,分上、下两格。上格为正面凤鸟画像,翼、尾张开,羽毛清晰可见,头上有两羽冠。下格为铺首衔环(图一六)。

第14幅:前室东壁南立柱画像。画面宽0.14、高1.03米,分上、下两格。上格为人面蛇身人物,戴笼冠着袍,手持矩,下身有两足,面向北,头部后方有榜题。下格为一牛首人身人物,头上双角内有圆形太阳,内有鸟,双手抱月,月中有蟾蜍,腰束袍带。上下格之间分隔线稍宽,其上有题记(图一七)。

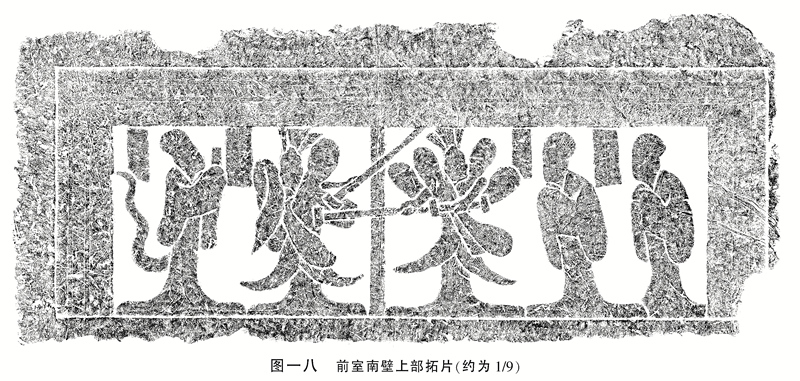

第15幅:前室南壁上部画像。画面长1.27、宽0.44米。画面中有立柱,中心两人物作持剑搏斗状。二人均戴力士高冠,左侧之人袍袖飞扬,袍角亦上扬。小臂裸露,双手握剑,剑尚未出鞘,作用力摆脱状;右侧之人冠、袍与左侧之人相同,右手握住左侧之人的剑鞘,左手举出鞘之剑,作势欲刺。左侧之人身后有两人拱手侍立,皆头戴冠,长袍,袍袖宽大。右侧之人身后亦有一人侍立,冠饰与左侧侍者相同,手上捧长方形物,身后有向上曲折的尾状物。中间两人后部上方均有榜题,左侧两人中间上部有榜题,右侧之人后部上方有榜题,字迹漫漶,难以辨认(图一八)。

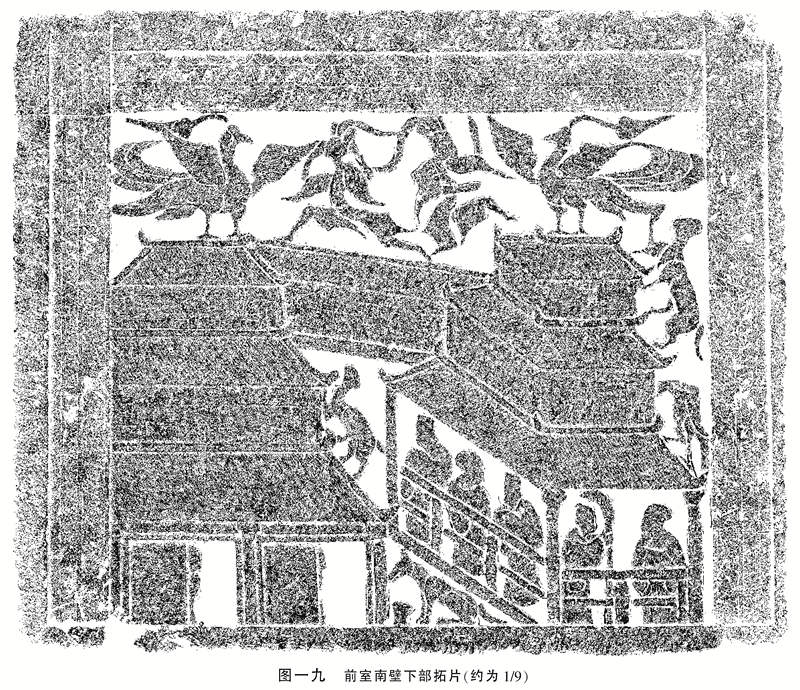

第16幅:前室南壁下部画像。画面宽1.26、高1.01米。楼阁图。画像主体为两座楼阁,中间有廊道连接。楼上中间为两羽人,正在饲养两只桃形冠、长尾、双翼张扬的凤鸟。两座楼阁顶上各有一只猿猱,左侧楼阁第一层顶部有一只凤鸟。右侧楼阁3层,一楼设两个门户,门户半掩,各有一侍女倚门张望。左侧楼阁亦为3层,一楼楼栏2层,内有人物5个,左侧第二人拥彗,其余4人皆着袍拱手侍立,拥彗者面向西,右侧三人中间者面向左,似与旁边之人私语。两楼阁间有一只犬蹲坐,前有盆形容器(图一九)。前室两墓门缺失,其中一块长方形石板塞于南门内,两面均素面,亦无门枢,应为后加。在填土中发现了碎裂的铺首衔环门扉,无法复原。前室藻顶亦被破坏,藻顶石脱离原位,个别被砸碎。从结构上看,其藻顶石较大,亦为两层藻顶石,形成一个藻顶。方形藻顶石尚存,画像为兽身四足,肋间生三翼,脚踏卷云,头部缺失。

(三)中室

中室画像主要分布于横梁和立柱,藻井亦保存完好。中室中间有圆形立柱,有双龙头过梁,透雕龙头未计入画像。

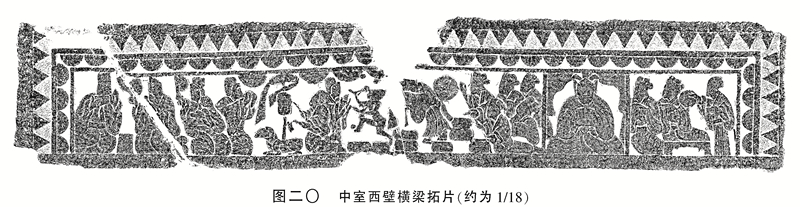

第17幅:中室西壁上横梁画像。画面长2.54、宽0.43米。宴飨图。从左至右分别介绍。侍从一,面向墓主站立,手持扇。侍女二,其一坐矮榻上,均面向墓主。墓主人正面抄手端坐,头戴冠,坐于帷帐之中。墓主右侧乐女五,其中二人持桴击鼓,鼓八。侍从一,其后有一盘,盘中置一酒樽、二耳杯。其右一人着虎皮,四肢夸张,作杂技跳丸之形。其右一人面向跳丸者,头戴笼冠,双手作拊掌状。中间为建鼓,羊形座,左侧一人手持鼓槌,作敲击状。右侧有4人,一人面向北,吹埙,两人面向南,持便面,一人正面,吹排箫。边饰2层,内为垂幛纹,外为锯齿纹。底边无边饰(图二〇)。

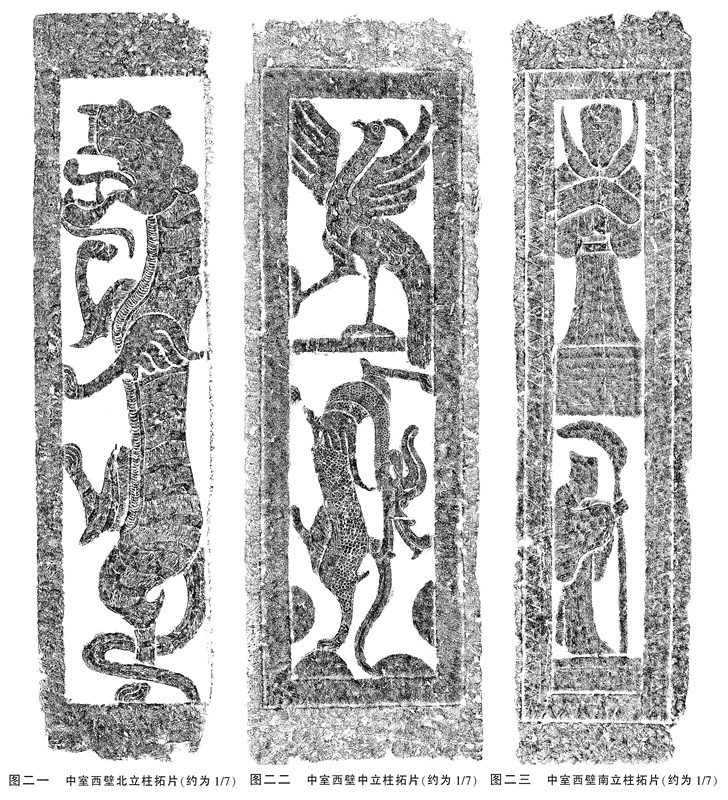

第18幅:中室西壁北立柱画像。画面高0.98、宽0.22米。翼虎图。口大张,四足蜷曲,以细线勾勒出五官及斑纹,双翼,长尾绕于后腿间(图二一)。

第19幅:中室西壁中立柱画像。画面高1.01、宽0.32米,分上、下两格。上格为凤鸟,面向南,头有冠,双翼舒张,长尾穿过中间的界格与龙足相接。左足站立,右足向前抬起。细线勾勒眼睛和羽毛等。下格为翼龙,身体腾空向上,头回转向下,有双角,口张开,牙齿外露。身上鳞片清晰规则,长尾。画像下端有4个垂幛类物体(图二二)。

第20幅:中室西壁南立柱画像。画面宽0.23、高1.04米,分上、下两格。上格为捧盾侍者,正面,头戴笼冠,长胡须向两侧上扬,着袍,腰束带。下格为拥彗侍者,面向北,头戴帻,双手持彗。上下格之间饰以锯齿和垂幛纹。四边饰锯齿纹(图二三)。

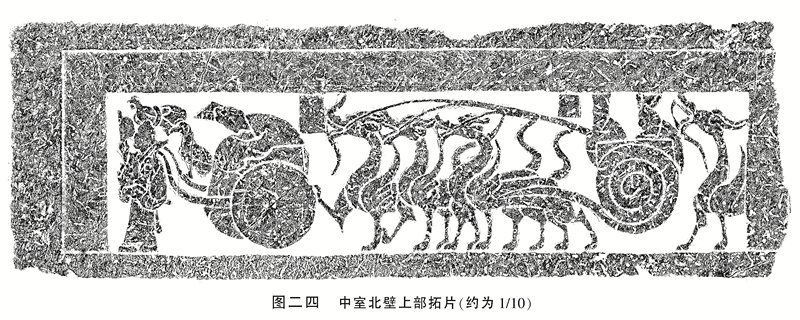

第21幅:中室北壁上部画像。画面长1.26、宽0.4米。小车和云车出行图。车子向西行进,为双辕两轮小车,前一人拉车,头上有公鸡,右手持便面,辕上有单足鸟,一人戴冠,着长袍,坐于车上,其后有榜题。后为云车,三龙拉车,车轮为卷云形,车上有一御者,以绳索驭龙,后有一乘者。有榜题,漫漶不辨。车后一龙跟随(图二四)。

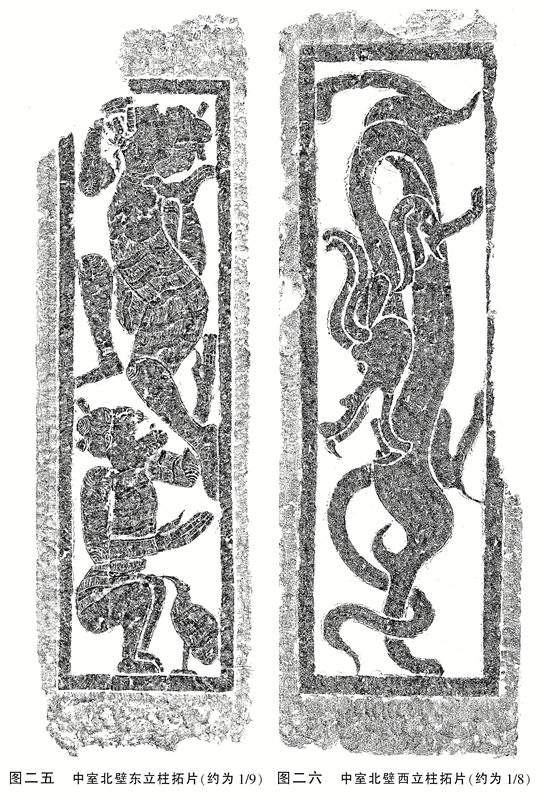

第22幅:中室北壁东立柱画像。画面宽0.27、高0.96米。力士图。两力士上下分布,头戴幞头,上身赤裸,下身着虎皮裙。上面的力士站立,面向上,身体朝西;下面的力士作蹲踞状,朝东,其前有一只单足鸟(图二五)。

第23幅:中室北壁西立柱画像。画面宽0.3、高1米。翼龙图。龙身作向上升腾状,龙首弯曲向下,双角,口大张,牙齿裸露,长尾缠绕于后足(图二六)。

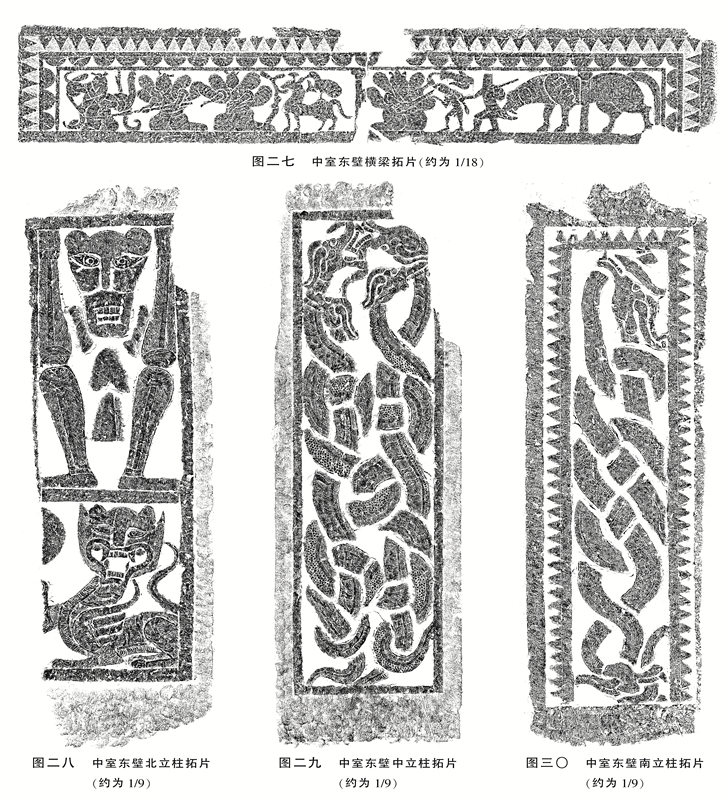

第24幅:中室东壁横梁画像。画面长2.6、宽0.41米。画面中部和左侧有立柱各一。左侧立柱后有一大象,长鼻,长牙向下。右侧三人。中间着虎皮者被执,被右侧武士左手揪住头发,头发散乱,右手持刀欲砍。左侧人右手抓中间人左臂,左手持棒上扬。中间人头顶有一飞鸟。中间立柱右侧,近柱处立有一兽,体形略大于羊,小于马,小耳,长尾,头上有突出的肉髻形冠。其背上一单足鸟站立。兽向北站立,其前有一棵树。右侧有三人,均为武士,左侧二人袍袖飞扬,裸露双臂,一人双臂张开,一人手持长矛以刺,最右侧之人双臂上各缠绕一蛇,双手抓住一蛇,与左侧之人搏斗。边饰内圈为垂幛纹,外圈为锯齿纹。底边无边饰(图二七)。

第25幅:中室东壁北立柱画像。画面高0.97、宽0.3米,分上、下两格。上格为熊首人身力士像,下格为翼虎图(图二八)。

第26幅:中室东壁中立柱画像。画面高1.01、宽0.32米。双结龙。共有龙4条,缠绕纠结,龙首向上(图二九)。

第27幅:中室东壁南立柱画像。画面高1、宽0.27米。交龙图。缠绕纠结,龙首各在一端(图三〇)。

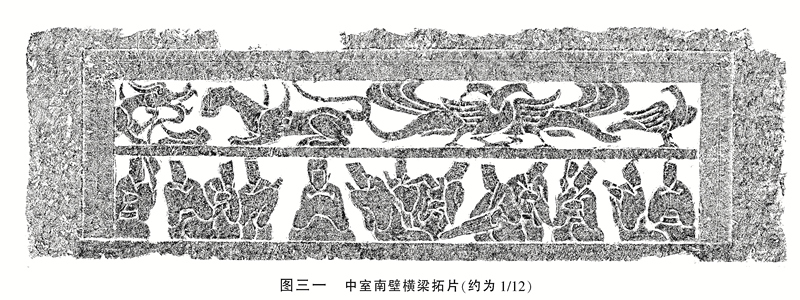

第28幅:中室南壁横梁画像。画面长1.4、宽0.41米,分为上、下两栏。上栏左侧为交颈凤鸟,另有一朱雀。右侧为翼龙、翼虎。下栏为乐舞图,共13位人物。左侧一组为乐舞图,乐器有瑟等。中部有墓主正面端坐像,两侧为侍从,或持便面,或拱手谒见(图三一)。

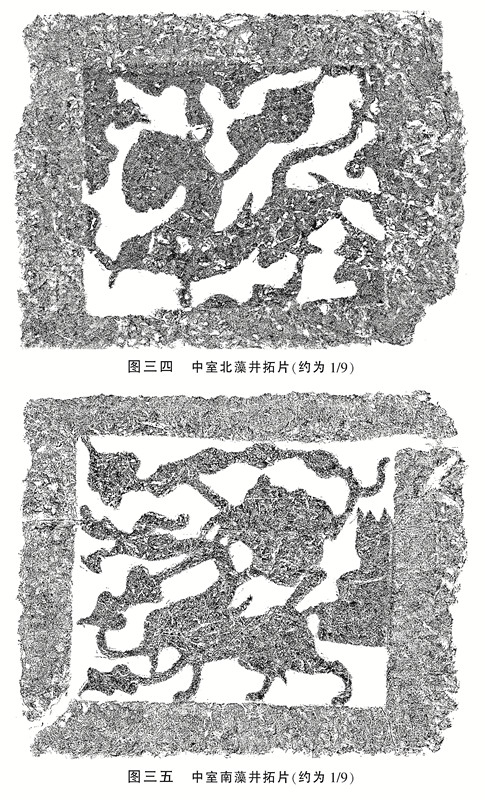

第29幅:中室南壁东立柱画像。画面高0.95、宽0.28米,分上、下两格。上格为熊首人身力士像,下格为鸱鸮(图三二)。

第30幅:中室南壁西立柱画像。画面高1、宽0.26米。东王公坐在连枝鹿座上,树间有鹿,连枝上分别有单足鸟一只(图三三)。

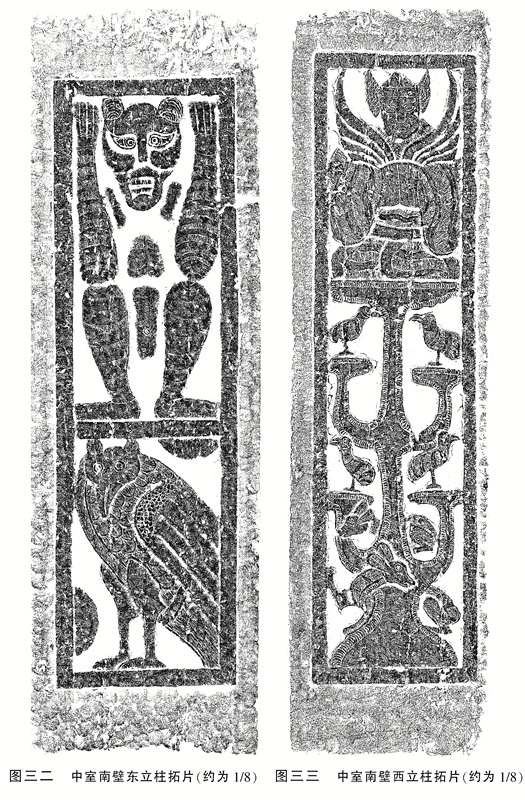

第31幅:中室北藻井。画面长0.54、宽0.42米。翼虎像(图三四)。

第32幅:中室南藻井。画面长0.51、宽0.42米。翼龙像(图三五)。

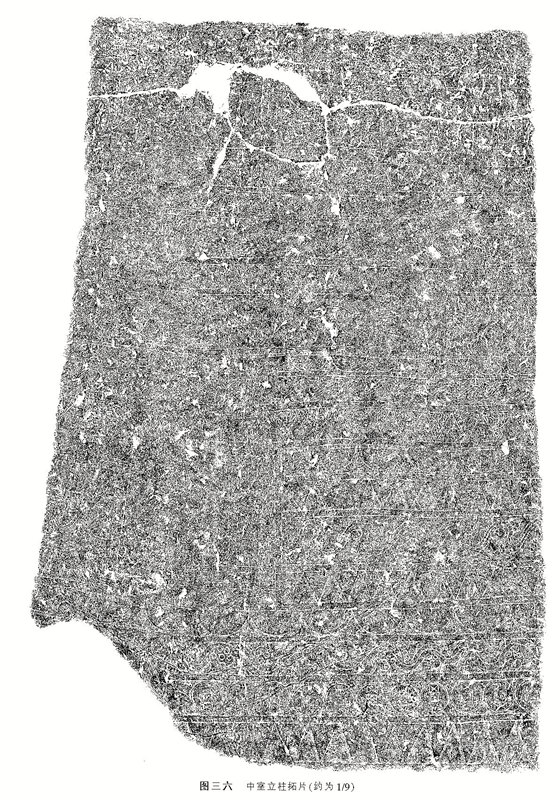

第33幅:中室立柱。柱子为圆形,下粗上细,顶部为方形栌斗,底座为蹲虎形,蹲伏状,其下蹲伏同样式的一个小兽。上部直径0.18、下部直径0.2、高1.85米,柱上斗拱宽0.56米。圆柱上以阴线刻画像,共分18层。从下至上分别为:①连环垂三角纹;②五铢钱纹,11个;③瑞草纹;④垂幛纹;⑤连环垂三角纹;⑥瑞草纹;⑦连环垂三角纹;⑧垂幛纹;⑨三角纹内饰连环;⑩一面为瑞草纹,一面为菱形纹,内饰柿蒂纹;垂幛纹;一面为菱形纹,另一面依次为仙人驭凤、麒麟纹、鹿纹、朱雀纹、辟邪;同⑨;瑞兽图,分别为绶带凤鸟/凤鸟/凤鸟/人身翼兽/鹿/犬/龙/鸟/虎;瑞草纹;同⑨,方向相反;分别为二仙人对语、仙人、鸟、龙、仙人、鹿、仙人;同。第⑤~⑧层间,有一正面女像,头戴花冠,其右侧为侍女,持便面(图三六)。

(四)后室

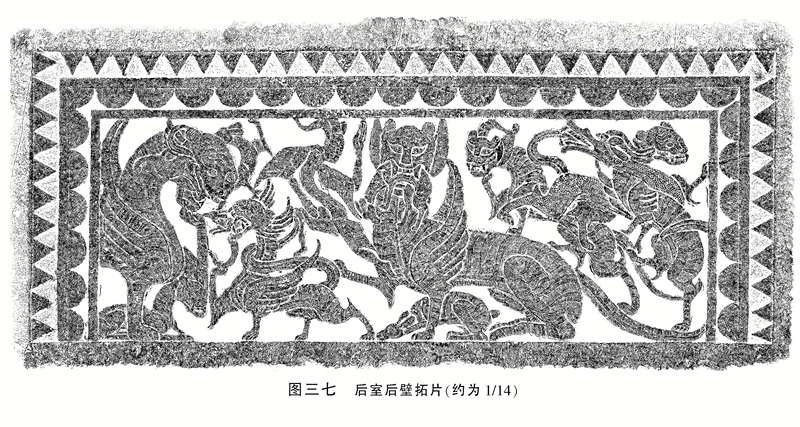

第34幅:后室后壁画像。画面长1.9、宽0.82米。祥瑞图。共有5只虎,中间一只形体较大,口啮一只鹿,右侧翼虎亦啮鹿,另一翼虎啮蛇,一条龙回身衔尾。另有一羽人(图三七)。

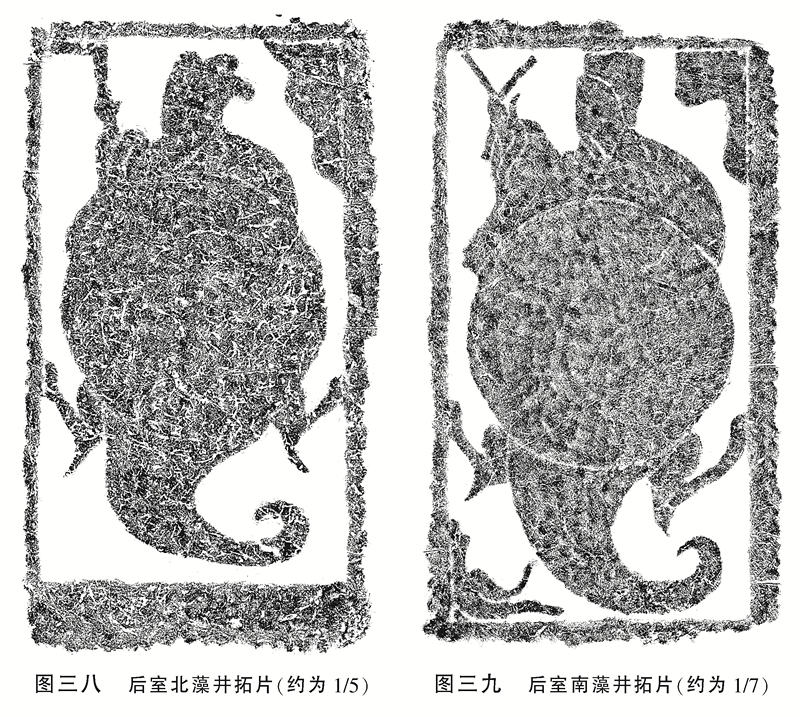

第35幅:后室北藻井画像。画面长0.47、宽0.21米。女娲持矩,在月亮之中(图三八)。

第36幅:后室南藻井画像。画面长0.56、宽0.29米。伏羲持规,在太阳之中(图三九)。

四、画像内容考证

无论是从画像内容、题材,还是从雕刻技法上看,刘家疃画像石墓都是临沂风格画像石的代表作之一。画像数量虽然不多,但是从画像的精美程度、墓葬的完整性上看,刘家疃画像石墓在汉代画像石墓中占据重要地位。另外,刘家疃画像石墓的画像内容与沂南汉墓差异较大,而与苍山晒米城发现的城前村画像石墓画像内容多有相近之处。

整体来看,刘家疃画像石墓的画像中神仙瑞兽题材占比较大,历史故事和生活类题材画像比例较小。除前室藻顶因画像破坏不存外,现存画像36幅,分别位于墓门和前、中、后室内。

墓门4幅。主题画像是横额上的车马出行图。前有斧车一,后有驷马安车一,车前、中、后均有2骑护卫。车队的前方和后方分别有捧盾迎宾者和捧笏躬身相送者。车马出行图在苍山汉墓中也有发现,墓中石柱上的题记记载:堂外,君出游,车马导从骑吏留,都督在前后贼曹[1]。刘家疃画像石墓墓门画像中车马从南向北行进,前有斧车,应为贼曹车,驷马安车为主车,表现得也应是君出游的场景。

墓门北立柱画像中,其上格为鸡首人身像。这种形象在山东、江苏、陕西、山西等地的画像石上均有发现。据《山海经·西山经》记载:“又西北三百五十里,曰玉山,是西王母所居也。西王母其状如人,豹尾虎齿而善啸,蓬发戴胜,是司天之厉及五残。有兽焉,其状如犬而豹文,其角如牛,其名曰狡,其音如吠犬,见则其国大穰。有鸟焉,其状如翟而赤,名曰胜遇,是食鱼,其音如录,见则其国大水。”[2]可知西王母身边的牛首和鸡首神鸟兽,分别被称为“狡”和“胜遇”,文献记载与画像的对应比较可靠,但是文献并未提及“人身”的样式,因此其名称存疑。在考古发现的画像石上,这种神兽形象经常出现在西王母身旁,应该与九尾狐和玉兔的身份相同,是西王母身边的神兽。在滕州汉画像石中,还可见到二者陪伴在东王公身边的画像[3],而且有些画像中可见马首人身的神像,这说明,其身份和地位应为神仙附属的神兽。第6幅西壁北立柱画像,上格为虎首人身像。《山海经·大荒北经》记载:“大荒之中,有山名曰北极天柜,海水北注焉。有神,九首人面鸟身,名曰九凤。又有神衔蛇操蛇,其状虎首人身,四蹄长肘,名曰强良”[4]。画像中神兽双手上举,似有抓握物,但是物象轮廓模糊,难以判断,其名尚存疑。第2幅和第6幅虽然编号相隔,其实为墓门北立柱的西、东两面的画像。据《山海经》记载,鸡首人身和虎首人身本是西王母身边的神仙,墓葬如此布置,是否暗合这种记载?

前室内画像12幅,画像主题与前室的功能有关。在苍山城前村发现的汉墓题记中,明确将前室命名为“堂”,因此前室画像除升仙内容外,历史故事画像也居于重要位置,体现了汉代画像“教化人伦”的功能。

第9幅:前室北壁上部画像。前室东、西壁为横梁加立柱式结构,北、南壁为上、下两块石材垒砌,上部平面呈扁长方形,下部平面近正方形。画像上部为历史故事,下部为楼阁图。北壁上部画像共有5个人物,其中左侧3人为一组,右侧2人为一组。边框以直线为界,物象略低,无边饰。左侧一组3人中,中间人和右侧人有方形榜题,右侧一组2人亦有榜题,但榜题漫漶,难以辨认。左侧3人中,中间人物衣着和手持锸与汉画中常见的大禹形象接近,头戴笠,双手扶锸,服饰为袍袖飞扬、衣角上扬的特殊式样。其左邻人物服饰与其相同,唯头上戴山形冠,冠侧有对称的弯转半环形装饰。其右侧人物身着右衽袍,冠饰与其左侧人物类同。《尚书·益稷》:“予创若时,娶于涂山,辛壬癸甲,启呱呱而泣,予弗子,惟荒度土功。”《楚辞·天问》:“禹之力献功,降省下土四方。焉得彼涂山女,而通之于台桑?”[5]可知,大禹妻子为涂山氏,未有其他妻子的记载。但民间传说中,涂山氏之后,大禹另有妻子,相传为涂山氏之妹,此幅画像大禹两侧均为妇人装束,可能与传说相关。画像右侧2人,相向而立,身着右衽长袍,腰佩剑,发饰与左侧大禹两旁的人物相同。其中一人手持打开的简册,表示竹简编绳的细线清晰可见。简册在汉画中常见,如山东济宁发现过抱子石俑[6],手持象征生死簿的简册。2人均佩剑,应为士大夫,其所持简册很可能为儒家经典书籍,表现一人向另一人请教,类似格套在汉画中只有孔子见老子画像与之相近,人物有榜题,手持竹简人物后榜题上有字“此老子也”,但其他榜题难以辨认,尚不能确指为孔子见老子。此画像之冠饰在这座墓葬的其他画像上没有见到。除大禹形象外,其余4人冠饰一致,但性别不同,令人费解。

第15幅:前室南壁上部画像。亦为历史人物画像,其构图与汉画像石中常见的荆轲刺秦王类似,画像中共5人,左侧3人向右,右侧2人向左,中有立柱,居中两人袍袖飞扬,均手持长剑,左侧人物剑尚在鞘中,剑端被右侧人手握住,右侧人持剑上扬,作欲刺状。左侧人后榜题中“秦王”可辨,右侧人后榜题上可辨“周公□成王”,余字难辨认。右侧人物后另有一人,手持物,后有长尾,榜题为“此怛己也”,应为妲己形象。左侧人物后有两人,均作拱手侍立状,应为秦王随从。无论从构图,还是从细节上看,画像表现了宣传忠孝节义的历史故事———荆轲刺秦王。至于其中榜题不符,人物衣冠与身份不符,荆轲所持为短匕并非长剑等与标准画像尚存在差异,可能为工匠所传画稿久远造成模糊或者故事失真,地域差异造成图文对应并不严格等原因所致。

第10幅前室北壁下部画像和第16幅前室南壁下部画像均为楼阁图。其中第10幅为六角形楼阁画像,非常罕见。汉画中的建筑常见楼阁、庭院、水榭、仓、阙等,楼阁中以双层楼阁为多见,墓主人端坐下层,上层多为女性。前室所见楼阁画像中,北壁下正面端坐的应为墓主人,头戴笠,形制与大禹所戴近似,两侧侍立仆从皆为胡奴。上层楼阁无窗,不见人物形象。楼阁上有胡奴射雀(爵)图,象征着墓主人的美好愿望。南壁下部画像为两座相连的三层楼阁,均为四边形。右侧楼阁应为女性墓主人所在,未见正面画像,仅见妇人启门图。左侧楼阁内有仆从画像,均为中原装扮,有女性。楼阁上为仙人饲凤图,其内容也与女性暗合。楼阁分别为六角和四角楼阁,也暗含中国传统文化中四和六是阴阳对应的数字。

第11幅:前室东壁横梁画像。分上、下两格。下格为车马出行图,出行图在墓门和前室各出现一次。结合画像分析,墓门画像中主车仅1辆,前有斧车,应为男性墓主人车马;主车之后,有辎车,应为女性墓主人的车马。上格为祥瑞,分别为羊、鹿、龙、虎、鸱鸮和单足鸟。《山海经·西山经》:“有鸟焉,其状如鹤,一足,赤文青质而白喙,名曰毕方,其鸣自叫也,见则其邑有讹火。”[7]可知单足鸟为毕方,主管火,或为太阳神,主白天。鸱鸮为夜神,主夜晚。

第14幅:前室东壁南立柱画像。分上、下两格。上格为持规的伏羲像,头戴笼冠,人身蛇尾,上身着袍,蛇尾有鳞片。有两臂、两足。其后有榜题。下格为牛首人身像,头角顶太阳,怀抱月亮,应为炎帝像。中间有榜题。

第24幅:中室东壁横梁画像。画面被中间立柱隔为左、右两幅。左幅有柱,有长翼的大象,其前为两人共同执缚一人,左侧人左手持棒,右手握住中间人左臂,右侧人袍袖张扬,右手持环首刀,左手抓住中间人长发,作欲割状,中间人为男性,短上衣,下身赤裸,可见生殖器,应为“髡”奴的情形。诸城前凉台汉墓画像中有内容完整的“髡”奴画像[8],表现东汉时期髡发为奴的情景。右侧画像有三人物、一动物和一只毕方鸟。人物皆作武士装束,袍袖飞扬,右侧之人身上缠蛇,双手握蛇,中间人持戟刺蛇,左侧人双手前伸,作协助状。操蛇之神在战国楚地非常流行,吴荣曾认为东汉时期的操蛇已经失去了神的意义,成为单纯的操蛇或戏蛇了[9]。因此,画像的主题就是戏蛇和服象,均为东汉时期的表演活动。一动物长相奇特,身体似马而略瘦,头颈上有鬃毛,身上有带状斑纹,头上有独角,长尾,马足,应为麒麟。

第30幅:中室南壁西立柱画像。画面为三层连枝“山”字形座,从下到上依次为:盘绕山上的两只鹿、第一层山顶和第二层山顶均为两只毕方鸟,第一层相背而立,第二层相向而立,第三层上一人端坐,头戴帻,双立耳,有胡须,肋下生翅,应为东王公。

第33幅:中室立柱画像。画像中最重要的人物画像在第⑤~⑧层,左侧为端坐在矮榻上的正面女像,右侧有持便面的女侍。正面女像坐在“山”字形矮榻上,头戴花冠,双立耳,面净无须,身穿宽袖大袍,腰间束丝带,右侧打结成环,应为女性墓主形象。

综上所述,刘家疃汉画像石墓内画像既符合汉代画像石墓的布置规律,又有自身特点。无论是墓门上的车马出行,前室作为“厅堂”的功能布置的历史故事,还是中室的升仙人物画像都符合汉代画像的布置方法。历史故事画像细节变异,榜题不对应,西王母、东王公也没有按照传统的东西方位进行安排,甚至未发现玉兔捣药等画像内容等,反映了汉画像石经过一段距离和一段时间的传播后,出现了工匠的画稿变动、不受中心区严格布置方位的制约等因素,形成了临沂画像石的独有特点。另外,费县作为汉画中心区向临沂传播的重要通道和节点,它还具有自己的特点。首先是墓葬形制独特,突出的一点就是后室中间隔墙的分离,使后室后壁形成了完整的画面。其是否来源于滕州石椁墓样式还需要进一步研究。其次是画像中出现了自己的独特内容,主要有楼阁样式、祥禽瑞兽。画像中的六角形、四角形楼阁都是汉画中少见的,六角形更是仅见。祥禽瑞兽中单足鸟大量出现,此前也较为罕见。单足鸟画像集中出现在东王公所在的山上,寓意着其身份并不普通。这一推测在另一幅祥瑞图中得到确认,麒麟背上也站立着一只单足鸟,说明单足鸟与麒麟、大象一样,象征着西方的世界。

五、结语

费县刘家疃汉画像石墓早年经过发掘,但是因为年代久远,发掘资料已经难以寻觅,对该墓年代的释读较为不利。

(一)墓葬年代

随葬器物缺失,只能从墓葬形制和画像风格来确定墓葬年代。首先墓葬形制未变,即未经后代改建、利用。在二次发掘过程中,前室填土中发现了大量的破碎石块,也有部分画像石残块。在墓顶全部暴露后,发现前室藻顶被完全破坏,仅残留两块三角形藻顶石,体量较大,说明前室藻顶为南北向横置的整体大藻顶。在墓门处发现的方形类似墓门的石板,上面既未雕刻门轴,尺寸亦与墓门大小不符,推测其为前室藻顶最上面的藻顶石,两扇墓门应已缺失。从其余墓室石材均在原位、未遭扰动的情况看,藻顶的破坏是因为墓葬被盗扰造成的,中室、后室从墓室到藻顶均保存完好,未发现扰动迹象,因此可确定墓葬未经过后代改建。墓室建筑形制符合汉代及晚期墓葬特征。石椁墓出现在西汉早期的徐州地区,为诸侯王的大型崖墓,平民墓受此风气影响,从西汉中期开始使用石椁墓,到东汉时期发展为“前堂后室”的布局,在东汉晚期这种画像石椁墓建筑达到鼎盛。

画像中人物服饰分为汉服和胡服两类,汉服有介帻、笼冠、袍等,胡服主要是尖帽和袴,这些服饰均见于其他纪年汉墓画像。画面布局方面,未发现花鸟、山水为主题的画像,人物画为主要的表现内容;同时,人物也并非肖像画,而是故事画,通过故事达到教化和升仙的目的。在主画面以外,点缀树木、鸟等辅助装饰,使得画面整体饱满,内容丰富,充满浪漫主义色彩,这也是汉代画像的重要特点。雕刻采用高浮雕技法,体现出临沂汉画像石的区域特点,也是汉代画像石的典型雕刻技法之一。综合墓室结构和画像特点,费县刘家疃汉画像石墓的时代应为东汉晚期。

(二)墓主人身份

该墓葬涉及的其他问题包括墓主人身份、墓葬结构等。墓中未发现明确的墓主人名讳或者印章等确切物证。在东汉晚期墓葬中,费县刘家疃汉墓规模中等,与兰陵城前村汉墓规模大致相当,略小于沂南汉墓和临沂吴白庄汉墓。根据沂南汉墓和临沂吴白庄汉墓墓主人的身份推定,费县刘家疃汉墓墓主人身份略低于前二者,前二者身份为二千石或以上,费县汉墓主人应为地方豪强或世家大族子孙。经初步考古勘探,在其周围发现的汉墓超过20座,其中有的规模更大,也有小型石椁墓,证明此地为一处东汉家族墓地。

费县刘家疃汉墓规模虽然不大,但其前室的结构安排比较特殊。由于没有侧室,其墓壁为长方形和正方形画像结合,这种形式在山东画像石墓中并不多见,尤其是六角形楼阁更为汉画像石中所仅见,非常珍贵。

(三)画像布局

墓室画像的布局与墓葬“前堂后室”的布局较为一致。前室横梁画像西壁为狩猎图,东壁为车马出行图,南北壁为历史人物画像和楼阁图。据前文所释,楼阁图分别为男、女墓主人所居,墓门上的车马出行和前室东壁的车马出行也分属于男、女墓主人;墓门横梁上车马出行画像中有斧车,应为男主车马;前室东壁横梁上的出行图后面有行李车,应为女主所有。根据姜生研究,历史人物虽然具备教化之功,但是在汉代画像石墓的布置中,这些人物已经升为仙人,位列仙班[10]。狩猎图亦为升仙图式[11]。西壁三立柱分别为熊/胡人/凤凰、熊/翼虎、翼龙画像,东壁三立柱分别为九尾狐、凤凰/铺首、伏羲/炎帝画像,南壁、北壁均为楼阁画像。前室的布置整体为墓主人的升仙图。前室藻顶的缺失,造成藻顶画像的不明,为全面解读造成了不便。中室西壁横梁画像为男性墓主宴飨图,东壁横梁为奇禽异兽图,南壁横梁为墓主谒见图和四神画像,北壁为云龙车出行图。西壁三立柱上分别为翼虎、捧盾拥彗人物、朱雀/翼龙画像,东壁三立柱分别为熊/翼虎、双结龙、交龙画像,南壁两立柱分别为东王公、熊/鸱鸮画像,北壁两立柱分别为胡人、翼龙画像。藻顶分别为翼龙、翼虎画像。中室画像表现的应为男女墓主人升仙后的生活场景。后室后壁为翼龙、翼虎、羽人、鹿画像,中心画像为虎啮鹿图,表达了墓主人驱邪纳祥的愿望。藻顶画像为伏羲女娲,手持规矩在日月之中,象征苍穹,后室为墓主人“魄”的安息之所。

画像布置合理紧凑,尤其是升仙及升仙后生活部分表现充分,体现了费县刘家疃汉画像石墓的自身特色。

摄影:阮浩

拓片:杨西辉

绘图:刘善沂

执笔:于秋伟潘振华李宁朱华尹传亮孙涛

参考文献:

[1]此题记释读依据杨爱国《山东苍山县城前村画像石墓二题》,《华夏考古》2004年第1期中的释文。

[2]袁珂《山海经校注》,第50页,上海古籍出版社,1980年。

[3]参见山东博物馆藏滕州画像石。

[4]同[2],第426页。

[5]李民、王健《尚书译注》,第49页,上海古籍出版社,2004年;洪兴祖《楚辞补注》,第97页,中华书局,1983年。

[6]抱子石俑,现藏山东博物馆,传济宁出土。

[7]同[2],第52页。

[8]任日新《山东诸城汉墓画像石》,《文物》1981年第10期。

[9]吴荣曾《战国、汉代的“操蛇神怪”及有关神话迷信的变异》,《文物》1989年第10期。[10]姜生《汉帝国的遗产:汉鬼考》,第217页,科学出版社,2016年。

[11]巫鸿《礼仪中的美术》上册,第158页,生活·读书·新知三联书店,2005年。(责任编辑:杨冠华)

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=165

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】