-

7月29日

-

东汉束竹柱与瓦棱柱的初步研究

故宫博物院:陈轩

原文发表于《考古》2019年第5期,93-101页

关键词:东汉、束竹柱、瓦棱柱、石阙、子孙繁衍

汉代以砖石材料作为建筑材料的墓葬形式开始出现并流行。杜朴(Robert Thorp)、罗森(Jessica Rawson)、巫鸿等西方学者曾提出汉代对于砖石材料作为建筑材料的运用是一个划时代的发现[1]。在汉代以前,砖石很少被用作建筑材料,从墓室到地面上的建筑,都主要使用木材。而到了汉代,砖石逐渐成了墓葬的主要建筑材料。其中有直接在山体岩石上开凿出来的崖墓,也有建在地下或半地下的砖石室墓。但是地面上的建筑仍然主要使用传统的木材。这种在建筑材料上的重大转变,并且仅仅是局限于墓葬建筑,一定和当时人们在观念上的重大转变有关。汉代开始大量涌现的以砖石材料作为建筑材料的崖墓以及砖石室墓,还有随之而来的画像石、画像砖,以及石刻镇墓兽、石刻神道立柱等陵园配套建筑,都可能是受到来自异域文化中石雕和石刻文化的影响。这一推论的得出也是考虑到西方有着更悠久的砖石建筑传统。束竹柱和瓦棱柱就是在这一墓葬建筑材料发生重大转变时期出现的新型墓葬建筑构件。

现存最早的束竹柱与瓦棱柱实例可追溯到东汉时期。束竹柱指带有凸出直棱纹的柱子,中间往往以绳索纹进行分隔,仿佛是用绳子捆束的很多根竹子。瓦棱柱指带有凹下直棱纹的柱子。在探讨直棱纹柱子的源起时,束竹柱和瓦棱柱通常被放在一起进行比较和分析。本文整理收集了现存的九件(组)东汉时期的束竹柱和瓦棱柱实例,在梳理前人提出的关于直棱纹柱源起理论的同时[2],提出关于束竹柱和瓦棱柱出现和发展的新观点。

一、现存东汉束竹柱与瓦棱柱实例

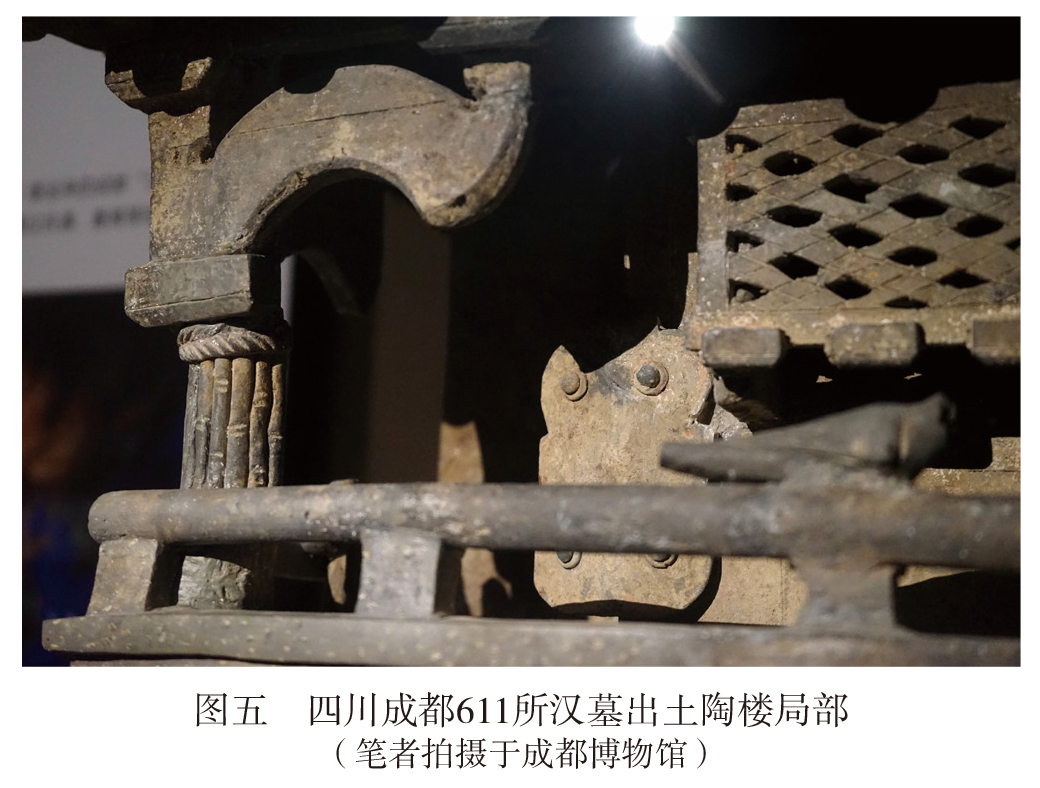

目前保存的九件(组)东汉时期的束竹柱和瓦棱柱,分别是北京秦君神道石柱[3]、山东济南琅邪相刘君神道石柱[4]、山东青州博物馆藏画像石柱[5]、山东安丘董家庄画像石墓石柱浮雕[6]、四川乐山柿子湾Ⅰ区14号崖墓石柱浮雕[7]、四川乐山棉花坡125号崖墓石柱浮雕[8]、四川乐山棉花坡126号崖墓石柱浮雕[9]、四川中江兴隆镇崖墓石柱、四川成都611所汉墓出土陶楼立柱。其中,北京秦君神道石柱为瓦棱柱,山东安丘董家庄画像石墓石柱浮雕为束竹纹与瓦棱纹的组合,其余实例全部为束竹柱。

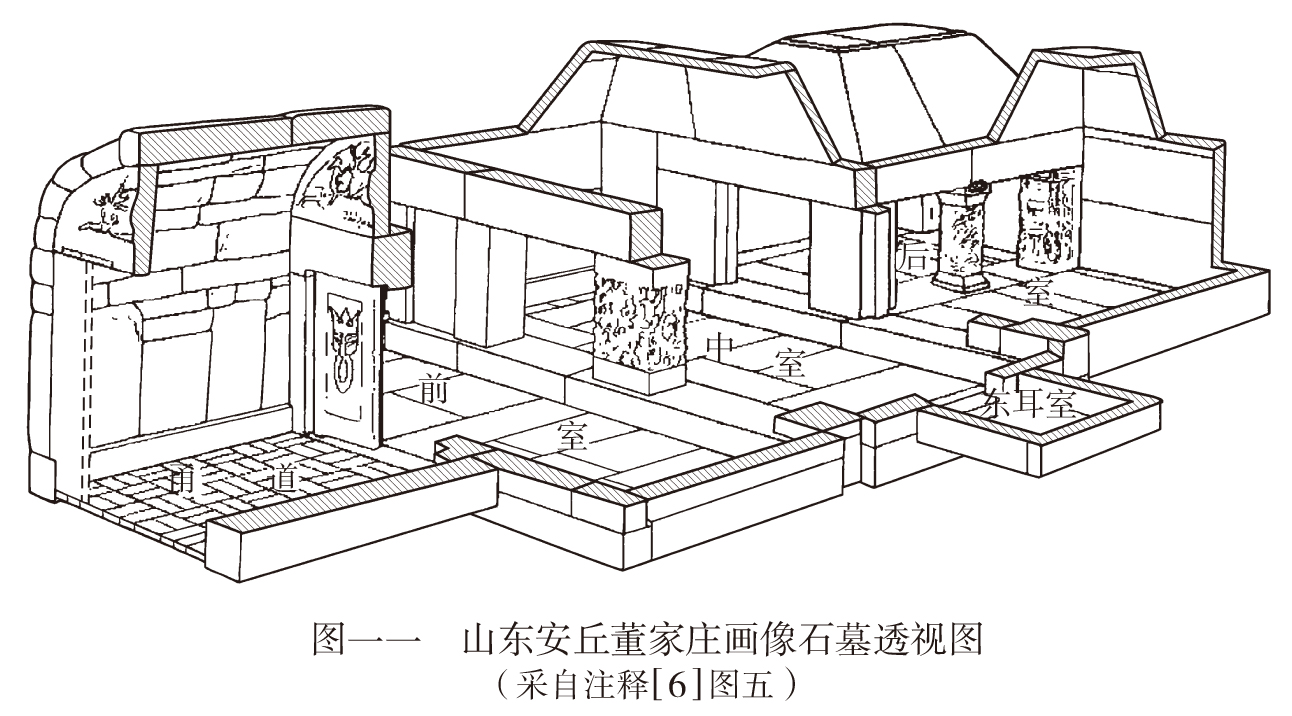

北京秦君神道石柱是位于北京西郊的汉墓神道石刻中的一对立柱,呈圆柱形,高2.25米(图一)。每根石柱分为上下两段。上段石柱柱身没有纹饰,但刻有一对伏虎承托石榜,石榜上刻“汉故幽州书佐秦君之神道”。下段石柱柱身刻满下凹的直棱纹。上段和下段石柱以一圈覆莲纹分隔。根据与石柱同时发现的石阙铭文“永元十七年四月□令改元元兴元年(公元105年)□十月鲁工石巨宜造”,可以推断此对瓦棱柱的制作年代大致为东汉中期。

山东济南琅邪相刘君神道石柱残高约2.13米,圆柱形的柱身上刻满了凸出的直棱纹(图二)。直棱纹之上所刻的表现竹节的很多痕迹仍清晰可见;柱身刻有绳纹和以圆雕形式雕刻的双螭和石榜,石榜上刻“汉故琅邪相刘君神道”。根据王献唐对石榜铭文中“刘君”的考证,此石柱的制作年代约为东汉延熹八年(公元165年)。

山东青州博物馆藏画像石柱呈圆柱形,高2.34米。柱上的纹饰可自上而下分为四部分。第一部分为三角纹和圆珠纹等构成的复合花纹带。第二部分的雕刻为束竹纹,很多表现竹节的雕刻细节仍然十分清晰。第三部分为龙、虎、熊、禽等各种动物形象。第四部分也就是最底层为云气纹饰带。此石柱的年代定为东汉晚期,柱身上没有雕刻石榜,应不是神道石柱[10]。

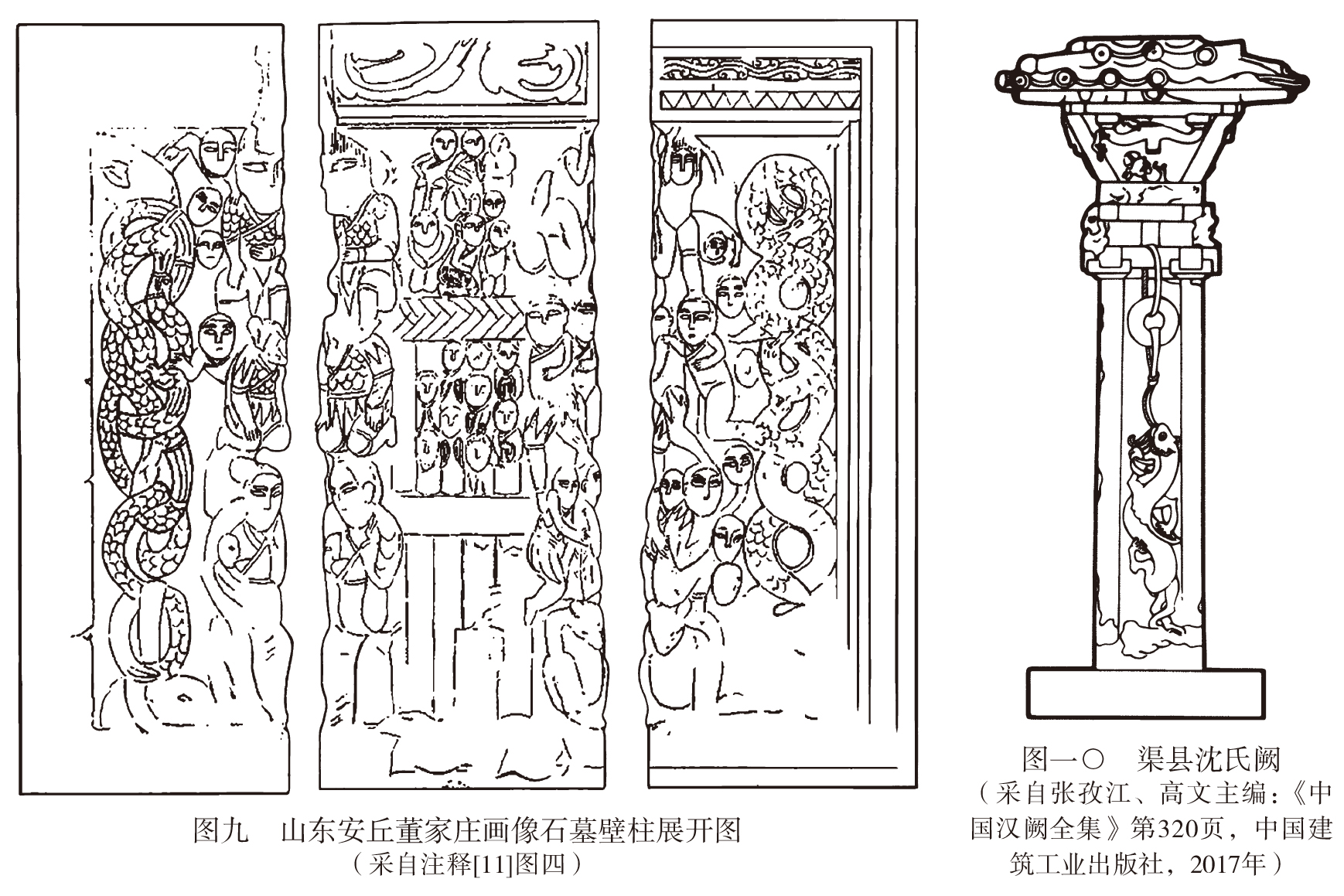

山东安丘董家庄画像石墓石柱浮雕位于画像石墓后室北壁中部的壁柱(图三)。整个壁柱略呈方形,高1.2米,顶部刻画成栌斗。除北面靠墙壁外,其他三面都有雕刻。壁柱的南面可分为上、中、下三部分,上部刻有七个相互依偎的人物;中部为束竹纹,其上雕刻着九个人物;下部为四条下凹的直棱纹[11]。划分上、中、下三部分的是两条带状纹饰,其中束竹纹上方的带状纹饰明显表现的是绳索。

四川乐山柿子湾Ⅰ区14号崖墓的束竹柱浮雕现可通过拓片辨识出用来捆束竹子的绳索纹以及竹节上的斑纹。同时,束竹柱的顶端为仿木结构的斗拱。乐山棉花坡125和126号崖墓也发现有类似的束竹柱浮雕[12]。

四川中江兴隆镇崖墓石柱中有饰束竹纹的墓室中柱,其上有两圈绳索纹并隐约可见竹节上的斑纹(图四)。柱础为卧犬形象的石雕[13]。

四川成都611所汉墓出土的一座陶楼顶层刻画了一对束竹柱(图五)。陶楼共有三层,顶层的一对束竹柱分别支撑一件斗拱。竹节上的斑纹刻画鲜明,柱子顶部和底部分别束有一圈绳子[14]。

二、束竹柱与竹子特质的清晰刻画

在以往讨论束竹柱的特征时,研究者往往通过柱子上凸出的直棱纹和绳索纹图案来强调制作者有意表现柱子是由成捆的竹子用绳子捆绑而成的[15]。但也有学者认为仅通过这两点并不足以证明此类柱子模仿的是现实中存在的用竹子捆成的柱子[16]。通过本文收集的东汉时期的束竹柱实例可以看出,几乎所有束竹柱都细致刻画出了竹节上的斑纹,以进一步突显石刻或陶塑的柱子模仿的是竹子的材质。成都611所汉墓出土陶楼尤其有力地证明了类似的束竹柱明确无疑刻画的是竹子捆绑而成的柱子,而且证明束竹柱应该是用于日常建筑当中的。

关于束竹柱的最早文字记载见于北魏郦道元的《水经注》[17]。

濄水南有谯定王司马士会冢,冢前有碑,晋永嘉三年(公元309年)立。碑南二百许步,有两石柱,高丈余,半下为束竹交文,作制工巧。石榜云:晋故使持节、散骑常侍、都督扬州江州诸军事、安东大将军、谯定王河内温司马公墓之神道。

傅熹年指出用竹、木等植物的茎、秆捆扎成束用作建筑物的柱子是一种古老的建筑传统,并逐渐演化成为一种建筑装饰线脚,成为石柱和木柱的表面装饰[18]。以石材模仿植物建筑材料的传统在世界其他文明中也有类似例子。例如,古埃及神庙的石柱模仿用纸莎草的秆捆绑而成的柱子。石柱中段呈现的曲线意在模仿纸莎草秆在捆绑两端的状态下两端细、中间粗的形态[19]。

东汉是大量石室墓以及地面大、中型石刻涌现的时期,以石刻手法表现束竹柱与这样的时代背景密切相关。当石材用来再现日常生活中的建筑时,这些日常建筑往往被赋予与永生以及升仙有关的意义[20]。对当时的中国工匠以及丧葬市场的消费者来说,石材是一种陌生而新鲜的材料,如何利用石材再现生活中的各种事物既从一定程度上反映了人们的生死观,也反映出人们对于石头作为建筑材料的最初认识和不断摸索。现存的东汉束竹柱都出自墓葬环境,或是神道立柱,或是墓室中的柱子,还有一例是随葬品的组成部分。陈明达曾指出,根据山东沂南汉墓中一处表现庭院场景的画像石可以看出,地面神道石柱模仿的是庭院大门外石阙前用来拴马的木柱。而石榜则模仿的是木柱上横贯的木牌[21]。当用石刻把这些生活中的建筑设施转换为墓葬设施时,各种雕刻细节都在着力表现所模仿对象的本来材质,例如一根一根被束在一起的竹棍,竹节的纹路,以及捆绑竹棍的绳索。同时,原本固定在木头柱子上的木牌也以石榜的形式刻在了束竹柱的上部。这些着力刻画的部分传达了制作者的一种强烈信念,石材将日常生活中的设施进行了转化,石头的束竹柱既与日常生活中的柱子有关,又将日常生活中的柱子升华成了死后升仙与宣扬孝道的重要道具。

三、瓦棱柱的石刻传统和外来源起理论

现存的东汉时期瓦棱柱只有两例,分别为北京的秦君神道石柱和山东安丘董家庄画像石墓的壁柱。关于秦君神道石柱上凹下的直棱纹已有赵超、杨晓春、李晨等学者进行了讨论,并认为这种设计是受到了西方古典石柱的影响[22]。但也有学者持反对意见,认为直棱纹是中国文化特色,是对竹制品的模仿[23]。本文支持瓦棱柱的外来源起学说,并认为石刻束竹柱和瓦棱柱分别源于本土和西方,并最终结合在一起,共同服务于人们对于死后升仙和延续香火的追求。

西方的古典石柱最早也是源于对木材的模仿。石柱上的凹棱很可能是在模仿树干上刨下树皮后留下的一道一道的痕迹。这种对于木材的模仿最终经过长期演化形成了一套古典建筑规范,即多立克柱式上雕刻20道凹棱,爱奥尼克和柯林斯柱式上雕刻24道凹棱[24]。这种建筑规范强调比例的和谐,准确的数字对于最终的理想视觉效果是必不可少的。极为巧合的是,北京秦君神道的这对石柱上,每一根石柱上都刻有24道凹棱。这是否意味着建造秦君神道石柱的工匠深谙西方古典建筑的法则,并将古典柱式严格地移植到了神道石柱上。

在墓葬石刻开始涌现的东汉,不乏利用石材对各种本土木工制品进行模仿的案例,这其中也有对棺木上留下的瓦棱纹进行的模仿。例如,四川东汉时期大量使用画像石棺,而这些石棺的原型往往是传统使用的木棺。于是,很多石刻造型都留有木材的造型特点。重庆江津烟墩岗东汉砖室墓出土的石棺棺盖就明显模仿木棺棺盖上的刨木痕迹,呈现出具有装饰性的下凹瓦棱纹图案(图六)[25]。但北京秦君神道石柱上的下凹瓦棱纹是否也是模仿木工制品呢?答案似乎是否定的。石柱被明确的分为上下两部分。上部为光滑的表面,只刻有一对托举着石榜的石螭。仔细观察石榜的背面,可以发现与石榜背面贴合的柱子上刻有突出的棱角,这可能是为了表现原本木牌是通过牌子背面的方套来套在木头柱子上的(图七)。一圈莲瓣纹将上部与下部隔开。下部为纯粹的下凹直棱纹,其上没有穿插绳纹或任何其他神兽雕刻。这种表现手法仿佛在强调,上部是以中国本土的石刻传统表现本土固有的木柱和木牌,而下部是原汁原味地照搬西方的古典石柱,刻意不掺杂任何多余的装饰。还有很重要的一点是,石柱上的莲瓣纹在中国汉代以前从未有过,但与西方古典石柱上常用的莲瓣纹惊人地相似[26]。在工匠的心目中,上部是用石材模仿木材,而下部则是更加纯粹的石材,不存在以石材模仿其他材料的问题。

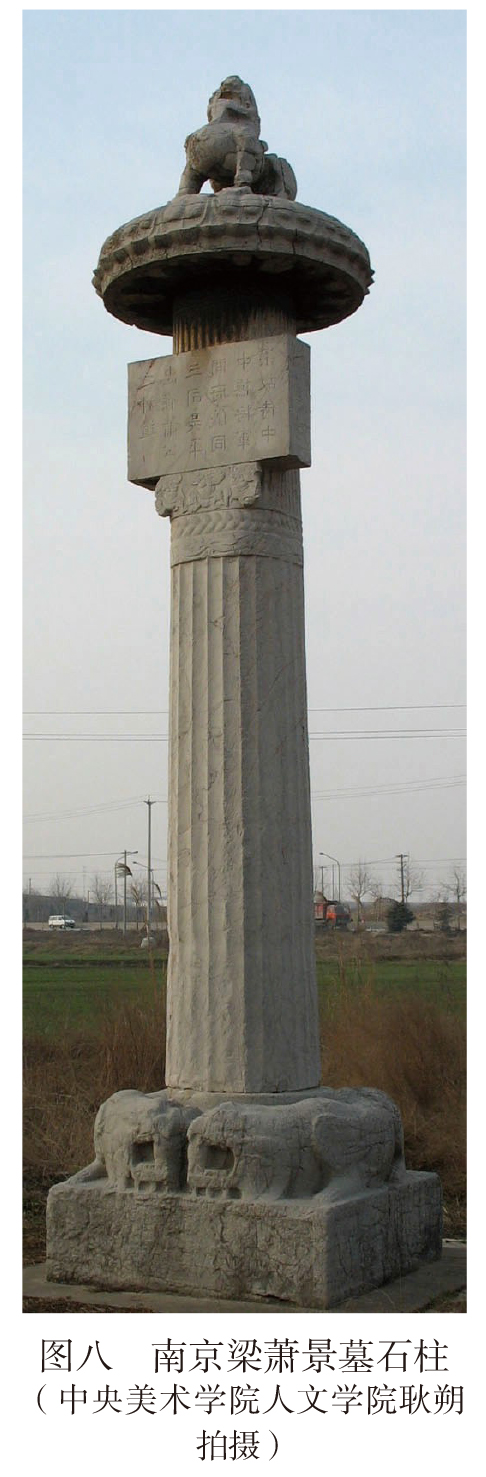

北京秦君石柱是仅存的东汉时期带有瓦棱纹的神道石柱。东汉之后制作的一系列神道石柱延续了这种上下分为两段、在下段雕刻瓦棱纹的传统。例如,西晋时期的河南博爱县苛府君石柱[27],以及以南京梁萧景墓石柱为代表的南朝陵墓神道石柱(图八)[28],都在下部雕刻瓦棱纹,而在上部雕刻石榜和束竹纹。这些石柱都以绳索纹泾渭分明地划分出模仿木柱的部分和本身就是源于外来石柱的部分。下部的瓦棱纹从不掺杂任何绳索纹以及神兽雕刻。而上部模仿竹子的束竹柱部分似乎是专门用来钉“木”牌的。与瓦棱柱形成鲜明对照的是束竹柱上的各种繁复的神兽和人物雕刻,似乎束竹纹是石匠可以自由创作发挥的背景。例如,山东安丘董家庄画像石墓中壁柱,在上部的束竹纹基础之上雕满了人物,而下部的瓦棱纹部分则没有任何其他雕刻(见图三)。此外,以纯粹的束竹柱形式出现的神道石柱通常在柱身中部刻画神兽浮雕,如东汉的济南琅邪相刘君神道石柱和西晋的洛阳骠骑将军韩寿石柱[29]。对于束竹纹和瓦棱纹的明确区分,体现了当时工匠对于束竹纹代表的竹子以及瓦棱纹代表的石材的明确区分。

与北京秦君神道石柱同时发现的石阙上有铭文“鲁工石巨宜造”,表明制作秦君石柱的工匠来自山东,同时也似乎在暗示由于这些石刻作品出自以石工著称的山东工匠之手,其花费不菲,而品质也自然卓越。由此看来,这些源于西方古典石柱的瓦棱柱是出自山东石匠之手。邢义田曾撰文指出,东汉时期山东活跃着以高平这一地区为中心的技艺高超的石工集团。很多客户都不惜重金将这一石工集团聘请到自己所在的地区制作墓葬石刻[30]。山东的石工又可进一步细分为不同的子区域集团,每一集团都有着自己的雕刻风格。有时不同的工匠集团会共同合作完成一座墓葬工程。以山东安丘董家庄画像石墓为例,根据墓中的画像风格,曾蓝莹辨识出三个参与了造墓工程的山东石匠集团。这三个集团中,又以雕刻了由束竹纹和瓦棱纹相结合的壁柱的石工集团最为独树一帜[31]。根据董家庄画像石墓中包括了圆雕、高浮雕在内的各种丰富雕刻技法, 郑岩将这座墓葬的年代推定为东汉晚期[32]。这表明董家庄墓中带有瓦棱纹的壁柱的制作年代晚于北京的秦君石柱(公元105年)。那么,雕刻秦君石柱的山东石匠是否是瓦棱纹石刻的开创者,而董家庄壁柱的制作集团随后继承了这套传统呢?

曾蓝莹曾提出格套的概念,即认为工匠提供格套供丧家进行选择。从而,流传在丧葬行业中的既定格套成为了丧家和工匠之间进行沟通的语汇。根据这种理论,只有少数情况下,丧家会对墓葬建筑的形制以及设计细节有一套完整的构想,更多情况下是从工匠提供的格套中进行选择[33]。瓦棱纹很可能就是工匠提供给丧家的格套选择之一。那么,瓦棱纹又是如何突然进入到山东工匠的设计格套之中的呢?包华石(Martin Powers)指出,一个时代的纹饰风格从很大程度上取决于当时的制作工具和生产组织形式,因此纹饰风格是不易发生变化的[34]。由此看来,瓦棱纹的突然出现很可能是受到某些社会变化的影响。而这种社会变化还影响到了当时山东和江苏北部的石室墓的设计,具体来说就是石室墓设计中涉及的异域元素。李晨曾撰文详细探讨了东汉石室墓中可能借鉴到的西方石构建筑设计,如叠涩顶、动物形象的柱础,以及线脚的使用。这种外来建筑元素尤其集中地出现在山东和江苏北部[35]。但是,这些西方设计元素是以何种方式传入中国的,又有哪些证据可以证明,仍是有待学界探讨的课题。本文认为,西方建筑元素传入中国的路径上缺乏物证的一个重要原因就在于,工匠的技艺传承在于人与人之间的师徒传承和口头传承。复杂建筑工艺的传播方式必须通过工匠的流动,而非简单的图像和文字传播。虽然目前很难找到西方石匠来到山东的证据,但是已有研究表明很多东汉时期的山东石人雕像和画像石描绘了异族形象[36]。因此,也不排除西方工匠来到山东参与石室墓营建的可能性。而他们所带来的西方石构建筑传统中,瓦棱纹是石柱装饰所必备的组成部分,从而将这种外来纹饰融入到了东汉的墓葬设施当中。但是中国本土的工匠集团是有意识地将外来纹饰与本土纹饰进行区分的,于是也就出现了对束竹纹与瓦棱纹截然不同的处理方式。

虽然现存的东汉瓦棱柱只有两例,但这两例都出自山东工匠之手,也在一定程度上表明山东是西方建筑元素传入的重要地区。与之形成对照的是,目前现存的九例东汉束竹柱和瓦棱柱当中有五例都出自四川,且全部是以石刻或陶塑形式再现中国传统建筑中使用的束竹柱。与西方建筑元素大量涌现的山东地区相比,东汉时期的四川在墓葬石刻方面更关注如何以石刻生动地再现木构建筑的特征。同时,束竹柱也没有出现在东汉四川的地面墓葬设施当中。虽然地面石阙在四川多有发现,但在石阙前竖立神道石柱的传统似乎在东汉时还未进入四川[37]。直到东晋时期,当四川地区开始使用地面神道石柱时,也是使用束竹柱的形式,并注重刻画仿竹和仿木的各种细节。例如,重庆巴县现存有东晋隆安三年(公元399年)巴郡察孝骑都尉杨阳石柱。残高0.82米。柱身为束竹纹,柱上段刻一圈绳索纹,顶端出榫。柱上的石榜铭文为:“晋故巴郡察孝骑」都尉枳杨府君之」神道」君讳阳字世明涪」陵太守之曾孙」隆安三年岁在己」亥十月十一日立”[38]。四川和山东的不同区域石刻传统进一步反映了束竹柱的本土源起和瓦棱柱的外来源起。

四、束竹纹与瓦棱纹的结合

束竹纹与瓦棱纹在同一石柱上的结合广泛见于南朝陵墓的神道石柱上(见图八)。而这种结合的最早实例发现于前文所述的山东安丘董家庄画像石墓当中。董家庄的壁柱从某种程度上是具有开创性的设计,而其所在的墓葬环境和柱子本身的丰富石刻又为我们理解这种设计的内涵提供了线索。在对这一壁柱进行描述时,郑岩指出这处柱子的“东、西、南三面除去两个棱上的图像之外,均作外凸的弧面,如果将三个弧面连起来,恰呈一圆柱体”[39]。这种带有创意的设计应是源于当时业已出现的结合了束竹纹与瓦棱纹的圆柱。

壁柱的东、西、南三面,除南面刻有瓦棱纹的部分之外,都刻满了表现生殖崇拜的图像(图九)[40]。壁柱的东面和西面分别刻有交龙的图案,也与生殖崇拜密切相关。与交龙图案意义近似的龙衔璧或长有蛇尾的伏羲、女娲图案往往出现在成对墓阙的两侧。例如,重庆盘溪无铭阙、四川渠县沈氏阙(图一○)、蒲家湾无铭阙、王家坪阙等[41]。考虑到东汉时期,北京、山东等地区开始出现墓阙与神道石柱相配合的地面陵园建筑,这样的墓室壁柱设计可能是意在将墓阙与神道石柱融为一体,仿佛是一对墓阙中夹着由束竹纹和瓦棱纹构成的神道石柱。同时,这一壁柱在墓室中位于埋葬墓主人的后室后壁正中(图一一)。这种关键而特殊的位置也解释了为何这一壁柱如此强调子孙繁衍、延续香火的主题。

一种新的图案出现并延续使用数百年至南朝时期达到鼎盛,必有其流行的道理。在重视将墓葬建筑与子孙繁衍的寓意相结合的时期,一旦束竹纹与瓦棱纹相结合的图案模式被赋予了与子孙繁衍相关联的寓意,其流行也就不难理解。此外,束竹纹与瓦棱纹相结合背后的五行观念也值得深入探讨。束竹纹源于中国传统的竹制建材,属于五行中的木,在方位中属于东方。瓦棱纹源于西方建筑传统中的石材,属于五行中的金,在方位中属于西方。这两种纹样的刻意结合,并应用于与寓意子孙繁衍有关的建筑,是否与当时的五行相生相克观念有关,有待更多材料的发现和进一步研究。

五、结语

束竹纹与瓦棱纹这两种相近的建筑纹饰看似同源,却来自不同的文化背景。瓦棱纹这种外来建筑纹饰在中国的出现和发展需要结合建筑、石刻理念与技术的中西交流这一大的文化背景进行理解。瓦棱纹与束竹纹在东汉晚期以及随后数百年的结合使用,体现了本土文化对于外来文化的兼容并蓄。外来的文化形式最终是服务于本土的生死观和宗祠延续理念的。

注释:

[1] a.Robert Thorp, Mortuary Art and Architecture of Early Imperial China , p.128, PhD Dissertation, University of Kansas, 1979.b.Jessica Rawson, Tombs of the Han Dynasty, China’s Terracotta Army , pp.79-88, The Museumof Far Eastern Antiquities, 2010. c. 巫鸿:《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》第154~183页,上海人民出版社,2008年。

[2] a.藤固:《六朝陵墓石迹述略》,见《六朝陵墓调查报告》,古物保管委员会,1935年。b. 刘敦桢:《定兴县北齐石柱》,见《刘敦桢文集》(二),中国建筑工业出版社,1984年。c. 陈明达:《汉代的石阙》,《文物》1961年第12期。d.何汉南:《南朝陵墓石柱的来历》,《文博》1992年第1期。e.杨晓春:《南朝陵墓神道石刻渊源研究》,《考古》2006年第8期。f.李晨:《汉代画像石墓中的异域因素》,《南京艺术学院学报》(美术与设计)2015年第1期。

[3] 北京市文物工作队:《北京西郊发现汉代石阙清理简报》,《文物》1964年第11期。

[4] 王献唐:《汉琅邪相刘君墓表》,《山东省立图书馆季刊》第一卷第一期,1931年。

[5] 青州博物馆:《青州博物馆》第173页,文物出版社,2003年。

[6] 安丘县文化局、安丘县博物馆:《安丘董家庄汉画像石墓》第22页,济南出版社,1992年。

[7] 唐长寿:《乐山崖墓和彭山崖墓》图版4,电子

科技大学出版社,1994年。以下凡引此书,版

本均同。

[8] 《乐山崖墓和彭山崖墓》第51页。

[9] 《乐山崖墓和彭山崖墓》第51页。

[10] 同[ 5 ] 。

[11] 郑岩:《安丘董家庄汉墓立柱雕刻图像考》,见《纪念山东大学考古系创建二十周年文集》,山东大学出版社,1992年。

[12] 《乐山崖墓和彭山崖墓》第51页。

[13] 本处石柱为中江博物馆近期调查发现,石柱所在的崖墓已经回填。

[14] 陶楼现为成都博物馆收藏。

[15] a.傅熹年:《麦积山石窟所反映出的北朝建筑》,见《中国古代建筑十论》,复旦大学出版社,2004年。b.同[ 2 ] d。

[16] 同[ 2 ] f。

[17] [北魏]郦道元撰,[清]杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷二十三《阴沟水》第1950、1951页,江苏古籍出版社,1999年。

[18] 同[15]a。

[19] Brandon Clifford et al., Variable Carving Volume Casting, Robotic Fabrication in Architecture , Art and Design , pp. 3-15, 2014.

[20] Ann Paludan, Chinese Sculpture: A Great Trad it ion , pp. 9 9 -142 , Ch ica go: S er ind ia Publication, 2006.

[21] 同[ 1 ] c。

[22] a.赵超:《中国古代石刻概论》第13页,文物出版社,1997年。b.同[ 2 ] e。c.同[ 2 ] f。

[23] 同[ 2 ] d。

[24] John Fleming et al., Fluting in Dictionary of Architecture and Landscape Architecture (5th ed.) , London: Penguin, 1999.

[25] 重庆市文化遗产研究院:《重庆市江津区烟墩岗汉代砖室墓发掘简报》,《四川文物》2014年第4期。

[26] 同[ 2 ] f。

[27] 刘习祥、张英昭:《博爱县出土的晋代石柱》,《中原文物》1981年第1期。

[28] 姚迁、古兵:《南朝陵墓石刻》,文物出版社,1981年。

[29] 洛阳博物馆:《西晋散骑常侍韩寿墓墓表跋》,《文物》1982年第1期。

[30] 邢义田:《汉碑、汉画和石工的关系》,《故宫文物月刊》1996年第4期。

[31] 曾蓝莹:《作坊、格套与地域子传统:从山东安丘董家庄汉墓的制作痕迹谈起》,《台湾大学美术史研究集刊》2000年第8期。

[32] 安丘县文化局、安丘县博物馆:《安丘董家庄汉画像石墓》第23、24页,济南出版社,1992年。

[33] 同[31]。

[34] Martin Powers, Pattern and Person: Ornament,Society and Self in Classical China, pp.23-48,Harvard University Asia Center, 2006.

[35] 同[ 2 ] f。

[36] a.邢义田:《古代中国及欧亚文献、图像与考古资料中的“胡人”外貌》,见《画为心声:画像石、画像砖与壁画》第197~314页,中华书局,2011年。b.郑岩:《汉代艺术中的胡人形象》,见《逝者的面具:汉唐墓葬艺术研究》第126~146页,北京大学出版社,2013年。

[37] 同[ 2 ] c。

[38] 杨晓春:《南朝陵墓神道石刻渊源研究》,《考古》2006年第8期。

[39] 同[11]。

[40] a.李松:《由考古发现引出的美术史上几个问题的思考》,《美术》1986年第1期。b.杨泓:《中国古文物所见人体造型艺术》,《文物》1987年第1期。

[41] 重庆市文化局、重庆市博物馆:《四川汉代石阙》第61~64页,文物出版社,1992年。

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=205

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】