-

7月26日

-

浅议西安中小型汉墓出土釉陶器装饰图像

西安市文物保护考古研究院:朱连华

原文发表于《中原文物》2018年第4期,80-86页

摘要:西安地区西汉晚期至东汉早期中小型墓葬中出土的釉陶鼎、盒、壶、樽、罐等器物外壁流行装饰由龙、虎、熊、朱雀、羽人、狩猎、山峦和云气等构成的模印图案。本文将这些装饰图案的排列组合情况进行分析,归纳每种器物上模印装饰图案的分布排列特点,参照同时期墓葬中其他载体上的图像资料,将其分为四灵、仙人、斗兽和狩猎四个组群,对比文献资料,对这些模印装饰所表达的丧葬意义进行讨论分析。

关键词:西安地区;中小型汉墓;釉陶器;模印装饰图案

低温釉陶器是两汉魏晋南北朝时期广泛流行于中国北方地区中小型墓葬中的一种明器,它最早出现于西安地区,西北医疗M170出土汉武帝初年的釉陶仓、盒、壶等多件,是目前考古发掘出土的最早的釉陶器[1]。西安地区釉陶器盛行于西汉中晚期至东汉早期,这一时期仿铜陶礼器组合鼎、盒、壶和仓、罐、樽等釉陶器大量出现,东汉中期以后,釉陶鼎、盒等礼器组合消失不见,墓葬中釉陶器数量大大减少,只有釉陶壶、釉陶樽和井、灶、动物俑等模型明器延续至曹魏时期。

不同于洛阳附近釉陶器流行的釉上彩绘装饰,自西汉晚开始,西安地区釉陶鼎、盒、壶、樽、罐等釉陶器外壁流行装饰由龙、虎、熊、朱雀、羽人、狩猎、山峦和云气等构成的模印图案,至东汉中期以后,釉陶器以素面为主,模印装饰基本消失不见。本文拟对西安地区西汉晚期至东汉早期墓葬中低温釉陶器上模印装饰图案的类型和组合结构进行梳理,并利用文献和同时期其他载体上的图像资料对主要装饰图案进行归纳和分类,并试着对装饰题材所表达的丧葬意义进行分析。

一、图像类型

西安地区低温釉陶上的模印装饰图案主要出现在鼎、盒、壶、罐、樽、灯六类器物上,不同器形装饰图案的装饰部位、内容和构图亦不相同。

1.鼎、盒

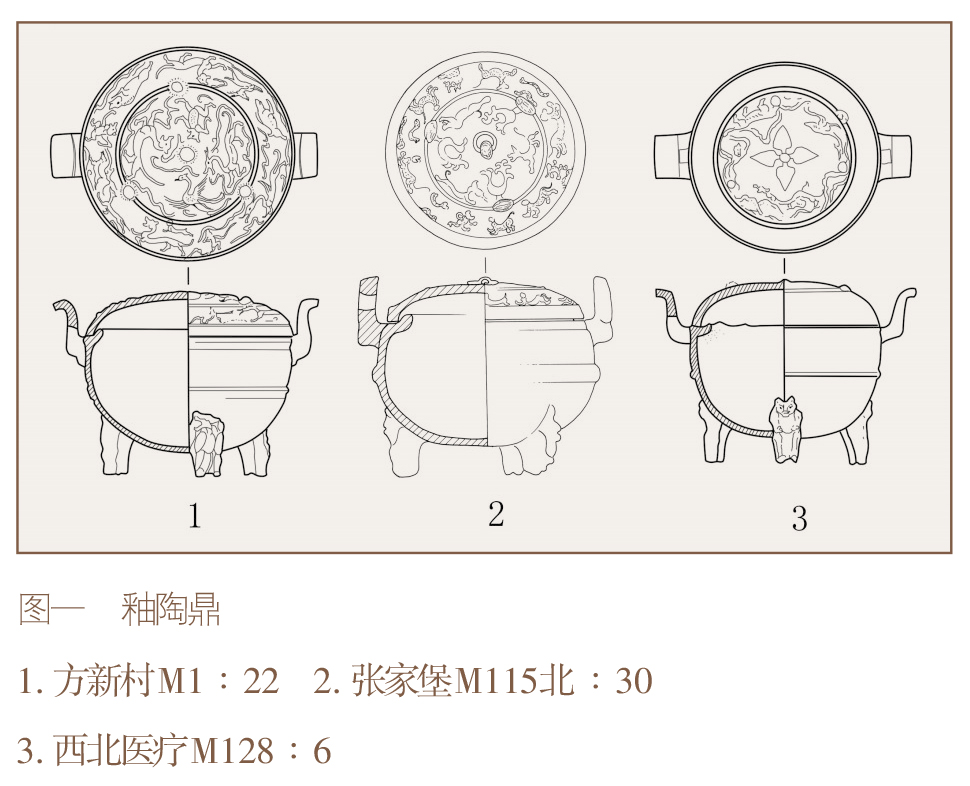

釉陶鼎、盒两类器型结构较为相似,由器身、器盖两部分组成,器盖多为覆钵形,通高约15~18厘米,装饰图案均装饰于器盖上。盒盖以环形捉手、鼎盖以凸棱纹将盖外面分为内、外两区,装饰图案分布于两个区域内。

鼎盖上的模印装饰一般以盖顶为中心向外分布,内区中心饰有衔环、乳钉或柿蒂形饰,周边多装饰龙、虎、朱雀、熊等四神图案和云纹,外区或饰以龙、虎、熊、鹿、射猎、羽人、兔、山峦等,如方新村00M1∶22[2](图一:1)、张家堡M115北∶30[3](图一:2);也有较为简略,外区无装饰的,如西北医疗M128∶6[4]。(图一:3)

釉陶盒盖捉手内中心或有柿蒂形饰,捉手内饰以龙、虎、朱雀、熊等,外区饰动物、射猎、山峦和飞鸟、云气等,如西北医疗M1∶27[5]。(图二:1)内区或仅饰以云纹图案,如电信局M164∶5[6]。(图二:2)

2.壶

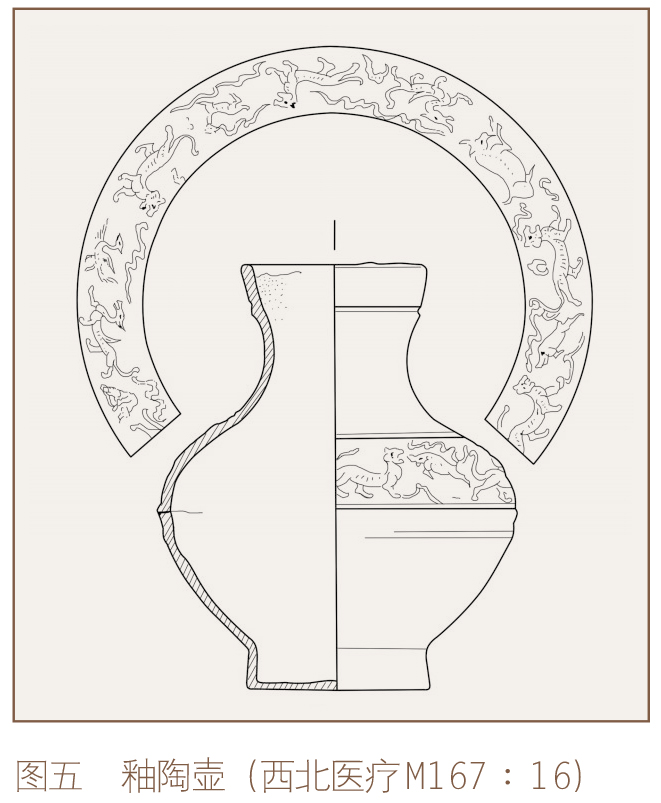

釉陶壶多为长束颈圆肩鼓腹形,喇叭口或盘口,高约35厘米,肩部上、下各有一周凸棱,凸棱间饰以带状模印装饰区,区内分布有铺首衔环和龙、虎、朱雀、熊、牛、狩猎、鹰、山峦、云气图案。部分釉陶壶装饰图案较为繁杂,环形装饰区密布有上下多层模印装饰,如临潼新丰M158∶4[7](图三:2);部分釉陶壶装饰带被山峦分为若干个区间,每个图像区间似成独立单元,如佳馨花园M80∶1[8](图四);有的分区比较模糊或无分区,如西北医疗M167∶16[9](图五)、西安理工大学M9∶1[10]。(图三:1)

3.樽

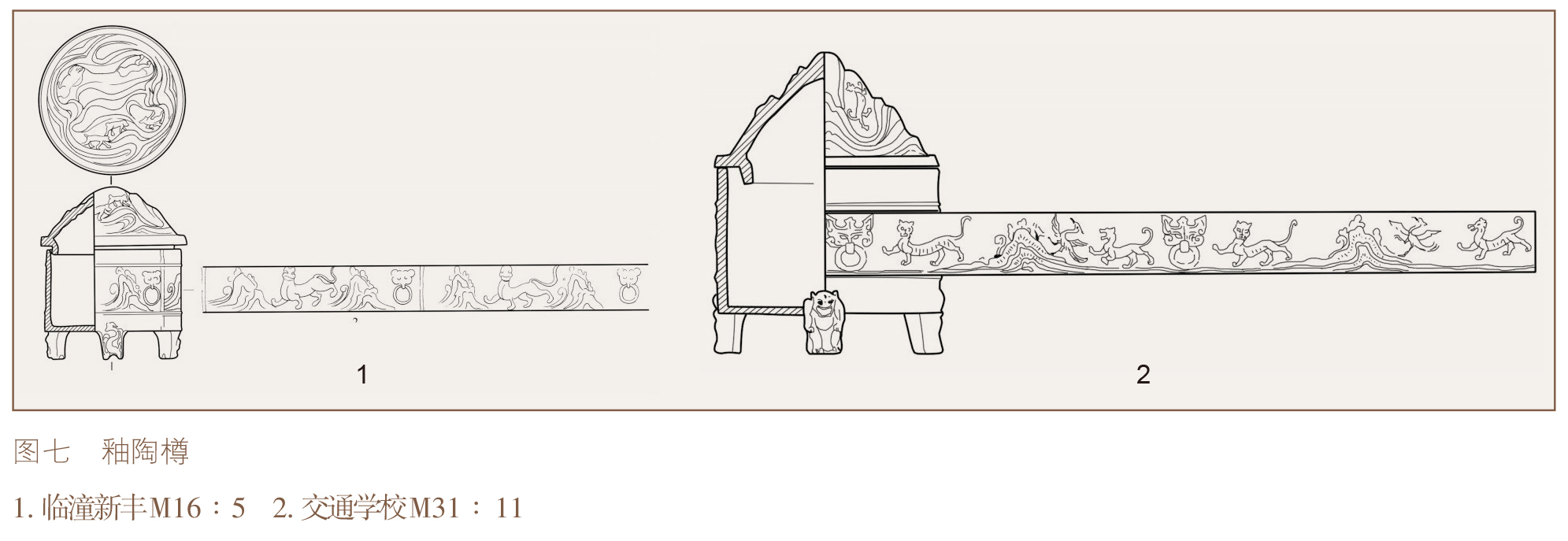

釉陶樽器型与铜樽相近,多有博山形盖,直筒器身,平底,底部附有三个熊形足,通高约30厘米。模印装饰主要分布在博山形盖和器身外腹壁上。盖外饰五座山峦形象,山峦之间有仙人和龙、虎、熊、射猎等图案;器身外腹壁上、下各有一周凸棱,间填有铺首衔环和动物、仙人、射猎、山峦、云气等组成的带状装饰区,装饰区多由山峦分割为若干区间。部分器物一个图像区间装饰多种图案,如联志村M10∶1[11](图六:1);也有较为简略者,如方新村98M30∶1[12](图六:1)、临潼新丰M16∶5[13](图七:1)、交通学校M31∶11[14]。(图七:2)

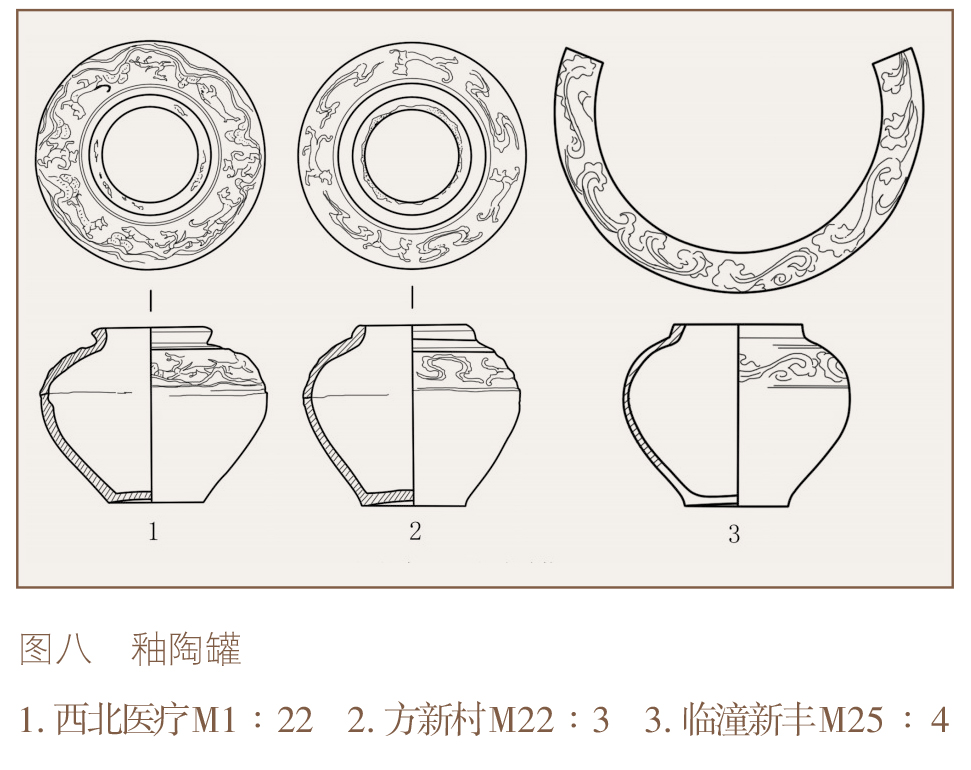

4.罐

釉陶罐器型较小,均为矮领、圆肩、鼓腹的小平底罐,高约12~13厘米,肩部饰两周凸棱,间填以模印图案装饰。部分罐模印装饰较为复杂,装饰区域填满龙、虎、熊、猪、狗和云气、山峦等模印图案,如西北医疗M1∶22[15](图八:1),也有构成相对简单、仅有数个动物图案的,如方新村97M22∶3[16](图八:2),或者印有模印云纹装饰的,如临潼新丰M25∶4[17]。(图八:3)

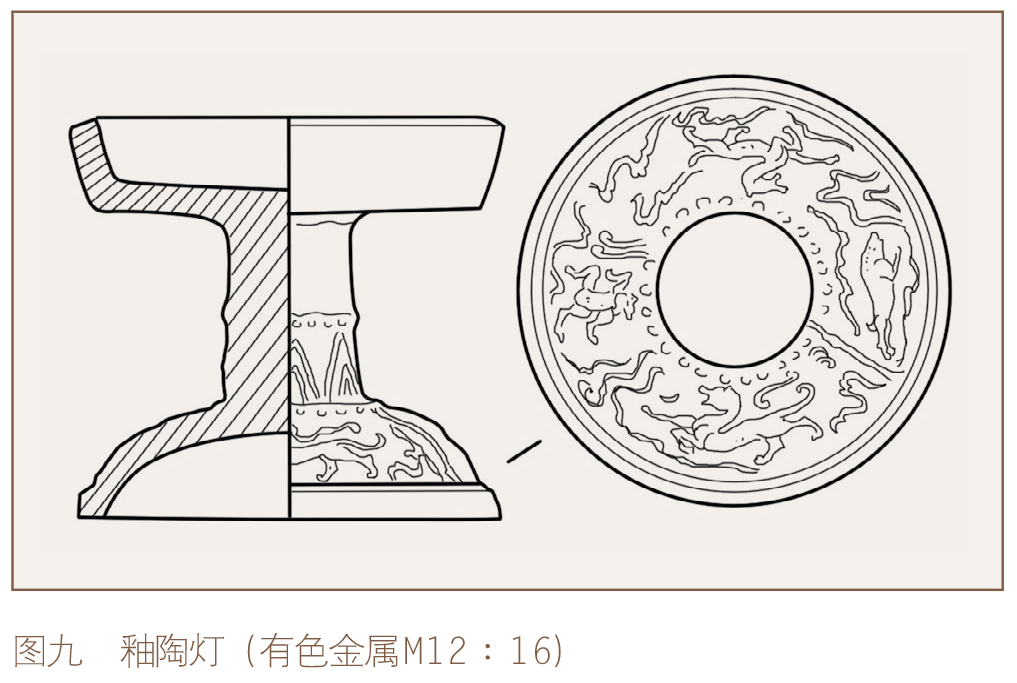

5.灯

西安地区汉墓中出土的釉陶灯均为豆形灯盘,长柄,覆钵形座,通高约10厘米,模印图案装饰区域位于底座外侧,饰熊、龙、虎、猪等图案,其间填以云气,如有色金属M12∶16[18]。(图九)

通过上述材料可以看出,在上述六类器物的模印图案装饰中存在如下特点。(1)龙、虎、熊与朱雀,虎和熊、虎和牛、虎和猪相斗,射猎的人与虎、飞奔狗、鹿或猪,羽人乘龙、虎等图案组合多次出现,说明这些组合很可能是一个固定的图像单元,表达特定的含义。(2)一个图像单元有时并不会完整出现,如狩猎图像,有的釉陶器上仅有猎人而未出现射猎对象,还有一部分仅出现猎狗和射猎对象如飞奔的猪、鹿等而无猎人,这种现象可能是受装饰区域的限制而进行的一种简化。(3)在壶、樽之类形体较大的釉陶器上的模印装饰图案多较复杂,带状装饰区往往被山峦或云气图案分为数个区间,一个区间内饰有一个或数个图像单元;但如鼎、盒、罐、灯等体型较小器物由于装饰区域限制,经常未进行分区,配图简略化。(4)大部分釉陶器上装饰图案排布并无特定格式,存在同一个图像在同一件器物上多次出现的情况,不同图像单元之间多无明显界线。

二、图像组合及内容分析

作为一种明器,釉陶器在汉代墓葬中表达着特定的丧葬意义,其所装饰的图案与墓葬中其他载体上的图案一起被用来表达人们对于地下世界的意愿和认知。参照其他载体上的资料和文献材料,我们将低温釉陶上的装饰图案大致归为四灵、仙人、斗兽、狩猎等四个单元。

1.四灵

这个单元包括龙、虎、熊与朱雀四种图案,其中龙与虎出现的次数最多,应为四灵的简化形式。四灵图像一般体型较大,它们大多昂首向前,或张口吼叫,或面向外瞪眼直视,呈悠闲漫步状,龙部分有翼。在鼎、盒的盖上,四灵图案成了内区的固定组合,在壶、樽、罐等器物上,它们多散开分布,有时并不会全部出现。

四灵图案在汉代墓葬中的其他载体上较为常见,四灵组合在汉代以前并非固定的,具体为龙、虎、朱雀三者比较固定,北方神则较为多变,有骆驼(满城汉墓熏炉盖)、白虬(永城柿园汉墓壁画)、麒麟(马王堆一号墓漆棺)、鹿(三门峡虢国墓地四象镜)、熊等[19]。在汉代博局镜上就常出现的是龙、虎、朱雀和玄武图案,并伴有“左龙右虎避不祥,朱鸟玄武顺阴阳”“参驾蜚龙乘浮云,白虎失,上大山,风鸟下,见神人”之类的铭文词句[20]。西安理工大学西汉壁画墓墓门两侧为肩生双翼的龙和虎的形象,发掘者认为他们应为镇墓辟邪作用[21]。洛阳卜千秋壁画墓墓室脊顶长条形壁画图案中,在持节羽人的身后紧接着的就是龙、翼兽、朱雀和虎的形象,这幅壁画被包括发掘者在内的大部分学者解读为引导升仙的场景[22];同一座墓葬中后壁山墙猪头怪下方亦为龙和虎的画像,有研究者认为猪头怪应为方相士,它和其下面的龙、虎在墓葬中起到的应是驱鬼镇墓的作用[23]。同在洛阳的烧沟61号西汉壁画墓前后室隔梁上方也有方相士大傩驱鬼的图象,在其周边环绕的有龙、虎、朱雀和熊等野兽形象[24]。

汉代文献中,龙、虎、熊多数时候作为驱鬼的神兽形象出现,《论衡·解除》曰:“龙虎猛神,天之正鬼也”[25],《风俗通义·祀典》:“虎者,阳物,百兽之长也,能执搏挫锐,噬食鬼魅”[26],《后汉书·礼仪志》载大傩仪式中方相氏以“黄金四目,蒙熊皮,玄衣朱裳,执戈扬盾”的形象来驱疫[27]。龙、虎和朱雀有时还会以升仙的先导形象出现,贾谊在《誓惜》中写到:“飞朱鸟使先驱兮,驾太一之象舆。苍龙蚴虬于左骖兮,白虎聘而为右騑”[28],《三辅黄图·卷三》中关于鼎湖延寿宫的记载中写道:“昔皇帝采首山铜以铸鼎,鼎成,有龙下,迎帝仙去。小臣攀龙髯而上者七十二人”[29]。

2.仙人

这个单元中仙人多手持棍状物,或肩有羽翅,有的骑在龙或虎的背上,作蹲踞状,或位于山峦的顶端或一边,作攀登状,或在翼龙身后作追赶状。这个图像单元一般出现在体型较大、装饰图案较为丰富的壶、樽上,其他器物上则较为少见。

汉代人认为羽人是仙人的具体形态,是长生与永寿的象征,如《论衡·无形篇》载:“图仙人之形,体生毛,臂变为翼,行于云,则年增矣,千岁不死”[30]。羽人的形象在汉代壁画墓、画像石墓等载体中出现较多,洛阳卜千秋壁画墓的脊顶壁画中,升仙的引导者正是一羽人,羽人手中持节,身后跟一龙;浅井头西汉壁画墓脊顶壁画中羽人御龙形象[31]和西安理工大学西汉壁画墓[32]、西安交通大学西汉壁画墓[33]后壁上部出现的图像几乎相同,这几幅壁画均被研究者解读为“引导图”。在马王堆一号、三号汉墓所出土帛画上也都有仙人骑神兽的形象出现,他们成对出现在墓主人与天帝之间,作为墓主人灵魂升仙的先导[34]。

3.斗兽

斗兽图像单元包括熊虎斗、虎牛斗等,其中熊虎斗图像居多。熊虎斗图像中熊居左,壮硕有力,直立,面向右,两前爪挥舞,张口咆哮,虎在右,面朝左,一前爪前伸,张口咆哮,呈搏斗状;虎牛斗图像中虎居左,面右,一前爪前伸,张口咆哮,呈搏斗状;牛在右,低头,角向前,四蹄用力,准备冲锋状。

相似的形象多次出现在东汉时期南阳地区的画像石墓中,内容不止于熊与虎、虎与牛之间,还有熊与牛、人与虎、人与牛等,如河南邓县长冢店汉画像石墓中,熊虎斗、熊牛斗、二牛斗等形象多次出现[35],有研究者认为墓葬中的斗兽图像表达着祭祀娱神和辟邪镇墓等相关丧葬功能。[36]

熊和虎的形象在汉代皆具有“驱疫正鬼”的功能,汉代宫廷中大傩仪式中的“方相士”就扮演熊的形象,虎在汉代为“正鬼之神”,综上所述,斗兽图像在汉代墓葬中应该可以起到驱疫镇墓的作用。

斗兽还是汉代社会非常流行的一种观赏性游戏,《汉书·杨雄传》载汉成帝为向胡人炫耀国力,命百姓进山捕捉野兽置于上林苑射熊馆,“以罔为周阹,纵禽兽其中,令胡人手搏之,自取其获,上亲临观焉”[37]。《汉书·外戚传》亦载元帝刘奭“幸虎圈斗兽,后宫皆坐。熊佚出圈,攀槛欲上殿”[38]。《汉书·儒林列传》载辕固因得罪皇太后而被罚“入圈击彘”[39]。《汉书·霍光传》载废帝刘贺就曾“驾法驾,皮轩鸾旗,驱驰北宫、桂宫,弄彘斗虎”[40]。《盐铁论·散不足》说到当时社会不良风气的时候说“今民间雕琢不中之物,刻画玩好无用之器。玄黄杂青,五色绣衣,戏弄蒲人杂妇,百兽马戏斗虎,唐锑追人,奇虫胡妲”[41]。从文献记载可以看出,斗兽有兽与兽斗、人与兽斗等多种形式,风靡于汉代社会。墓葬中的斗兽图像可能还起到取悦墓主人或引导其升仙的仙人,作为一种娱神祭祀的功用。

4.狩猎

这一单元包括猎人、猎狗、猎鹰和狩猎对象(虎、鹿或猪、兔等),猎人有骑马回首,也有直立向前者,拉弓射箭;猎狗多呈面迎猎物张口扑咬状;猎鹰则爪下按兔,做啄食状;鹿、猪、兔类则四蹄张开,作飞奔状。这个图像单元在釉陶器上表现较零散,经常出现在猎人前方并无猎物或有飞奔的猪、鹿、狗而无猎人的情况。

在西安理工大学西汉壁画墓中,狩猎图象占据了整个墓室东墙的北半部分,在这里猎物主要为猪、鹿、兔等动物[42]。西安北郊红庙坡出土的一面彩绘铜镜上也有狩猎图像,与之相伴的是车马出行、拜谒、宴饮等图像[43]。在榆林地区和南阳地区的汉画像石墓中,狩猎图案主要出现在墓门门楣位置,猎人手里的武器除了弓箭之外还有长矛,狩猎对象也较釉陶器上更为丰富。

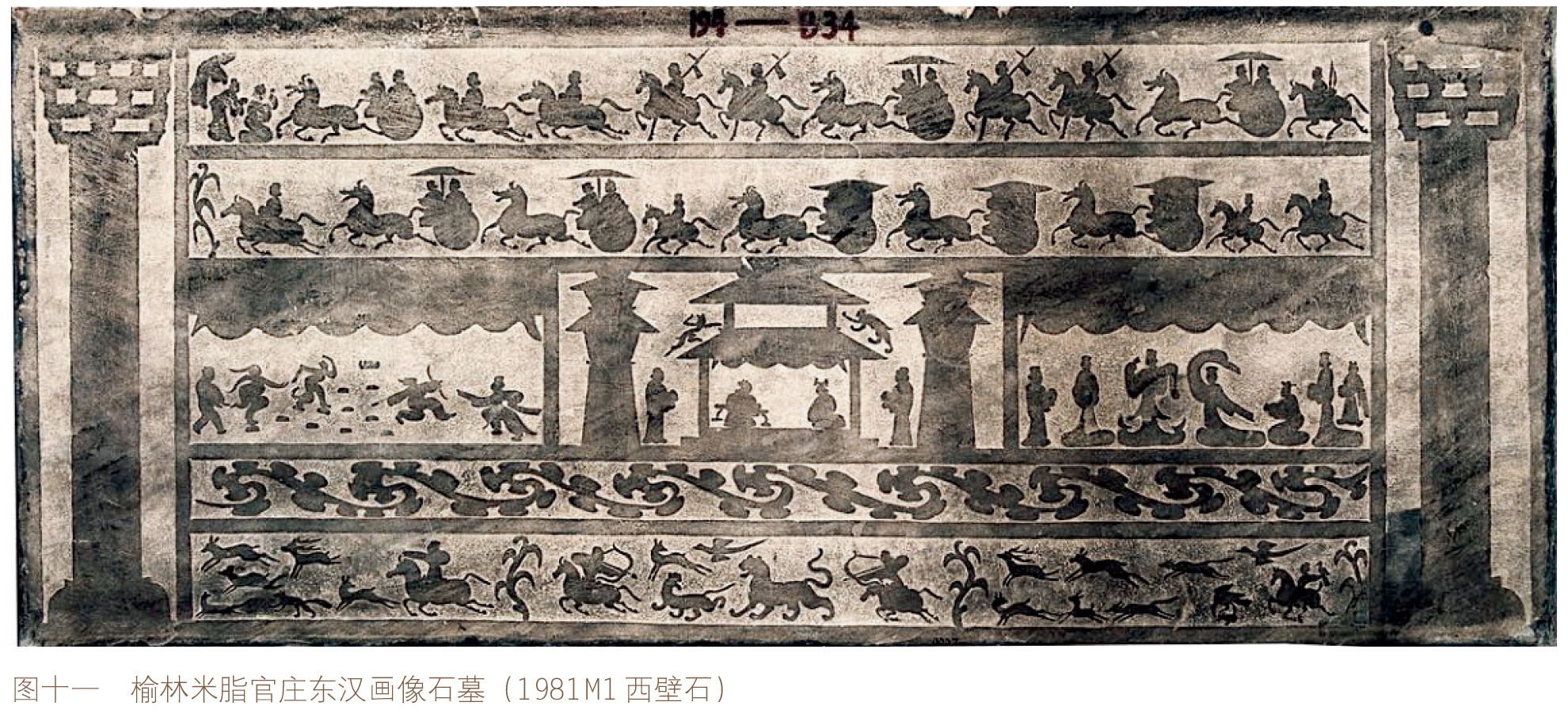

有趣的是在米脂县博物馆藏的两块东汉墓画像石,其中一块为门楣石,石刻画像分为内外两栏,内栏为楼阁骑射图,画面中间为一座两层楼阁,楼阁一楼正中端坐东王公和西王母。楼阁的左右两边为射猎场面,左侧图案为两个猎手共射一牛,右侧为骑虎仙人射鹿。(图十)另一块为米脂官庄1981M1的墓室西壁石,图案上下共分为84五栏,第三栏两侧为乐舞和百戏表演场面,中部楼阁一层中部对向坐东王公和西王母;下方第五栏表现的是狩猎场景,从左至右分为猎鹿、猎虎、驾鹰猎兔三个单元[44]。(图十一)从这两幅图像来看,狩猎图像应与乐舞、百戏图像一样,具有祭祀和娱神功用。

狩猎在汉代往往是为献祭而进行的,如《后汉书·礼仪志》载:“立秋之日,白郊礼毕,始扬威武,斩牲于郊东门,以荐陵庙。其仪:乘舆御戎路,白马朱鬃,躬执弩射牲。牲以鹿麛。太宰令、谒者各一人,载以获车,驰送陵庙”[45]。据上所述,我们认为釉陶器上的狩猎图像表达的也应为祭祀与娱神等方面的意义。

综上所述,汉代釉陶器上的装饰图案大致可以分为四灵、仙人、斗兽和狩猎四个图像单元。参照汉代墓葬中其他载体上的图像资料和文献记载,我们认为其所表达的丧葬意义有镇墓驱鬼、引导升仙和娱神祭祀三种。

三、结语

西安地区釉陶器在流行之初多素面无装饰,西汉晚期以后部分釉陶器外表开始盛行装饰四灵、仙人、狩猎、斗兽等题材的模印图案,这种现象与西汉晚期西安地区驱鬼镇墓、娱神祭祀和引导升仙等丧葬思想的流行有着直接关系。西安理工大学壁画墓中墓门两侧的龙和虎,券顶的朱雀、青龙、白虎与后壁的羽人御龙,东西两壁的狩猎、乐舞和斗鸡图像;西安交通大学壁画墓墓门两侧的龙和虎的形象,后壁的引导升仙图都是这种丧葬思想的图像化表现形式。釉陶器上所装饰的四灵、仙人、斗兽和狩猎等模印图像使这些器物成为镇墓驱鬼、引导升仙和娱神祭祀等功能和思想的载体,这些装饰迎合了当时社会的主流思想和市场需求,又因其制作便利,成本低廉,这些因素使得釉陶器在中小型墓葬中很快取代彩绘陶器而流行起来,一时间成为使用最为频繁的陪葬品。

注释:

[1]西安市文物保护考古所.西安龙首原汉墓[M].西北大学出版社,1999:166-178;陈彦堂.关于汉代低温铅釉陶器研究的几个问题[M]//古代文明(辑刊).文物出版社,2005:303-315.

[2][4][5][6][9][12][14][15][16][18][19]西安市文物保护考古所,郑州大学考古系.长安汉墓[M].陕西人民出版社,2004:179,71,23,616,675,84,166,440,25,155,226,785.

[3]西安市文物保护考古所.西安张家堡新莽墓发掘简报[J].文物,2009(05):4-20.

[7][13][17]陕西省考古研究院.临潼新丰战国秦汉墓葬发掘报告[M].科学出版社,2016:1570,1530,1534.

[8]西安市文物保护考古研究院.西安北郊两座汉墓发掘简报[J].文博,2018(2):13-24.

[10]西安市文物保护考古所.西安东汉墓[M].文物出版社,2009:413.

[11]中国社会科学院考古所唐城队.西安北郊汉墓发掘报告[J].考古学报,1991(2):239-264.

[20][43]程林泉,韩国河.汉代铜镜[M].陕西人民出版社,2002:140.

[21][32][42]西安市文物保护考古所.西安理工大学西汉壁画墓发掘简报[J].文物,2006(3):7-44.

[22]洛阳博物馆.洛阳西汉卜千秋壁画墓发掘简报[J].文物,1977(6):1-12.

[23]孙作云.洛阳西汉卜千秋墓壁画考释[J].文物,1977(6):17-22.

[24][31]黄明兰,郭引强.洛阳汉墓壁画[M].文物出版社,1996:95,82.

[25][30]黄晖.论衡校释[M].中华书局,1990:1043,66.

[26]应劭撰,王利器校注.风俗通义校注[M].中华书局,1981:368.

[27]范晔.后汉书[M].中华书局,2012:3127.

[28]洪兴祖撰,白化文点校.楚辞补注[M].中华书局,2015:186.

[29]何清谷.三辅黄图校释[M].中华书局,2005:214.

[33]陕西省考古研究所,西安交通大学.西安交通大学西汉壁画墓[M].西安交通大学出版社,1991.

[34]付举有,陈松长.马王堆汉墓文物[M].湖南出版社,1992.

[35]《南阳汉画像石》编委会.邓县长冢店汉画像石墓[J].中原文物,1982(1):17-23.

[36]金爱秀.汉代斗兽试析[C]//中国汉画学会第十届年会论文集.湖北人民出版社,2006:220-224;曹新洲,张晗.汉画像石中的驯兽斗兽表演及其思想内涵[J].南阳理工学院学报,2014年(1):116-124.

[37][38][39][40][45]班固.汉书[M].中华书局,2013:3557,4005,3612,2940,349,3123.

[41]王利器.盐铁论校注[M].中华书局,1992:349.

[44]康兰英,朱青生主编.汉画总录·米脂[M].广西师范大学出版社,2012:22,192.

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=204

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】