-

7月31日

-

河南焦作博爱上期城M5发掘简报

焦作师范高等专科学校、焦作市文物考古研究所、河南大学艺术学院

原文发表于《中原文物》2019年第2期,19-26页

摘要:上期城M5位于焦作市博爱县上期城村东南、人民西路北侧,属上期城汉墓群。M5墓室完整,陶器组合齐全,特别是出土的三层彩绘陶仓楼,对简式陶仓楼类型的断代,提供了依据,对研究东汉晚期、曹魏时期的社会经济及古代建筑,提供了重要的实物资料。

关键词:焦作上期城M5;三层彩绘陶仓楼

2015年12月,焦作市供电公司在焦作市人民西路博爱县上期城村施工时,发现了一座古墓葬。焦作市文物考古研究所立即派工作人员赴现场进行调查处理。经确认现场位于焦作市人民西路北侧、博爱县柏山镇上期城村东南100米处。2010年,焦作市人民西路施工时,在博爱县柏山镇上期城村东南200米、人民路北侧曾发掘四座汉代墓葬[1],命名为上期城墓群。新发现的墓葬与2010年发掘的墓葬相距仅150米,从地域判断应为同一墓地的墓葬。(图一)

焦作市文物考古研究所对发现的古墓葬进行了抢救性考古发掘,编号2015JBSM5。M5出土了包括三层彩绘陶仓楼、彩绘陶壶、博山炉、空柱盘及钱币(77枚)等90多件珍贵文物,为研究焦作地区两汉及曹魏时期的社会经济、埋葬制度及焦作地区汉代陶仓楼类型、存续时间,提供了重要的实物资料。现将有关情况简报如下。

一、墓葬形制

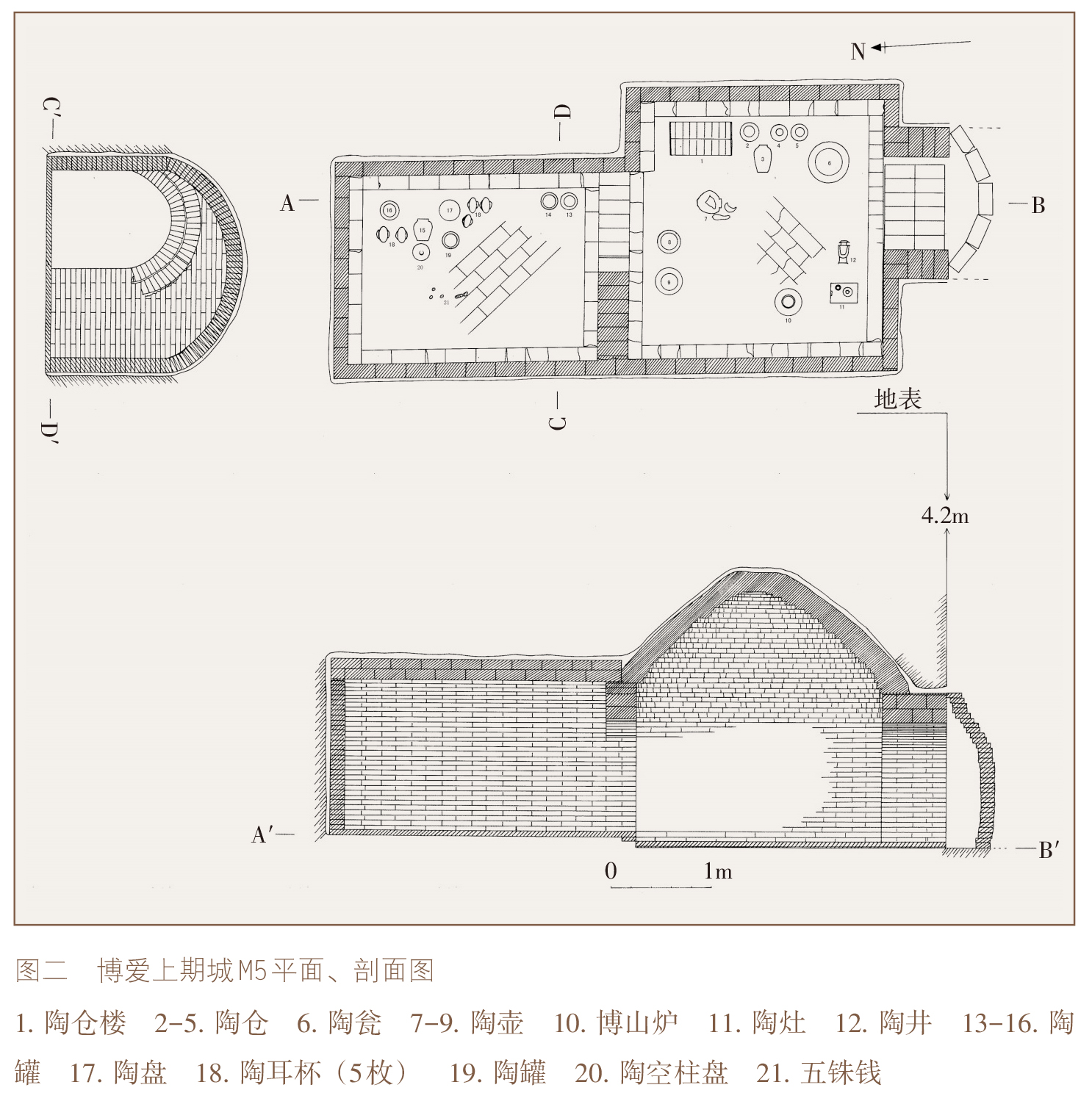

M5为双室砖室墓,由墓道、墓门、甬道、前室、过道、后室组成,方向183°。墓葬的砌筑方法为:先挖出墓圹,再砌筑墓室,后室砌出棺床,地面铺砖。

墓道 位于墓室南部,由于条件所限,没有清理,宽1.52米,长度不详,墓道底部距地表深6.96米。

墓门及甬道 位于墓室的南壁中部偏东,砖砌双券拱形门,宽0.92米,高1.2米,从铺地砖起0.88米高处起券。甬道拱形顶,长0.64米。墓门外平砖弧形封门。

墓室 平面呈刀形,前为穹隆顶,后为拱形顶,通长5.36米,墓底距地表深6.96米。

前室 平面近似正方形,边长2.56米,墓壁为单砖错缝平砌而成。从铺地砖起1.2米起券,在四角转角处斜放一砖作为转角过渡,以上叠涩形成穹隆顶。斜向平行砖铺地,多为残砖。墓室高2.56米。

过道 位于前室北壁中部,依后室东壁砌筑,双砖砌筑拱形顶,宽0.98米,长0.3米,从铺地砖起0.8米高处起券。

后室 平面呈长方形,南北长2.5米,东西宽1.86米,拱形顶,从铺地砖起1.2米高处起券,斜向平行砖铺地。棺木及人骨骼腐朽成灰。可能由于该墓室未被淤积的缘故,随葬器物因墓室进水漂移,遍布了整个墓室。(图二)

二、出土器物

M5随葬器物较多,共计91件套,类型单一。根据质地可分为陶器和铜钱两类。陶器24件,其中陶仓楼1座,陶仓4件,陶壶3件,陶瓮1件,陶罐5件,陶盘1件,陶灶1件(套),陶井1件,陶博山炉1件,陶空柱盘1件,陶耳杯5件。铜钱77枚,大多数为五铢,少量为货泉,还有部分钱币的钱文锈蚀不清,无法确切统计。

(一)陶器

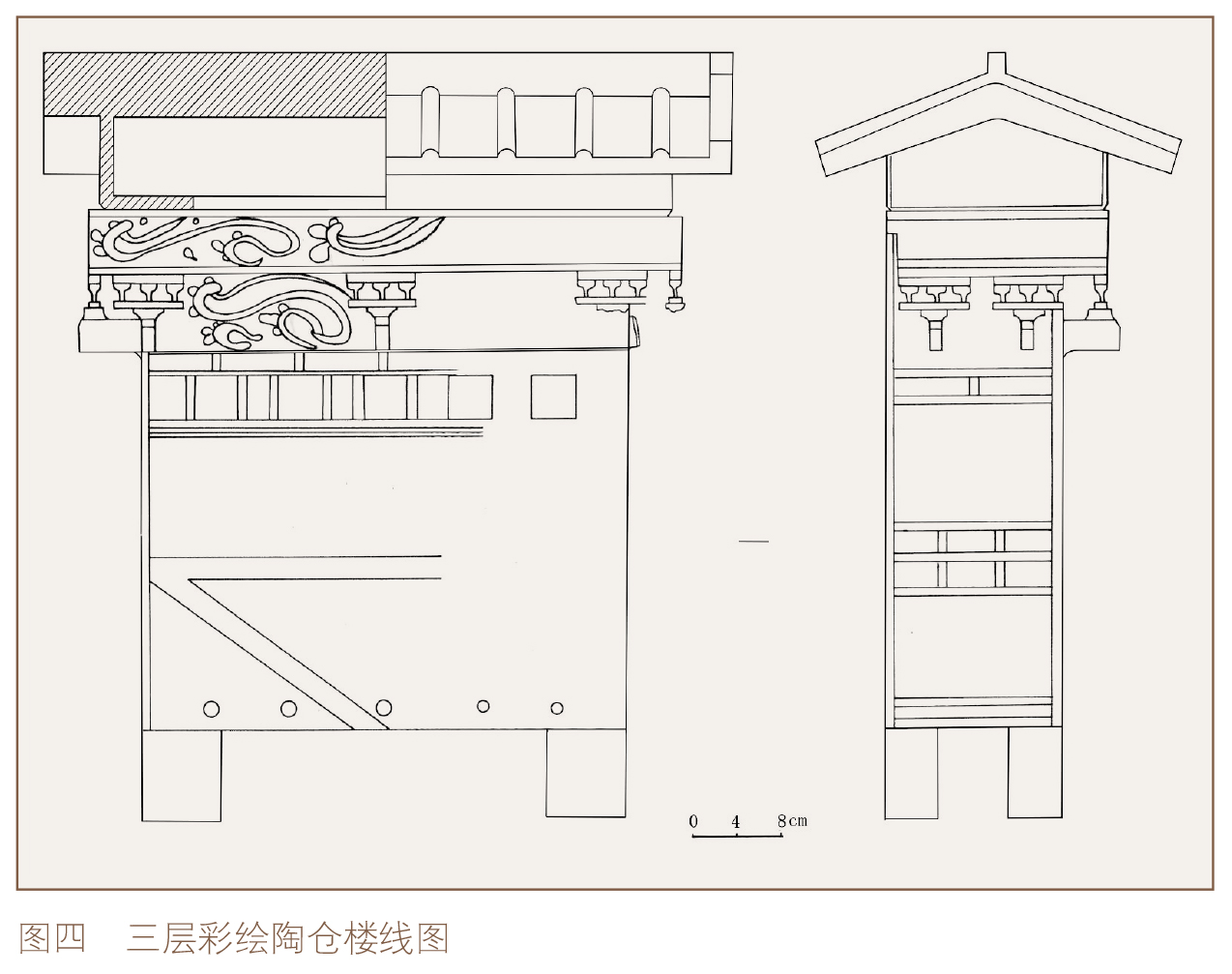

三层彩绘陶仓楼 1件。

标本M5∶1,由仓体和楼体2部分组成,整体为3层,可拆卸。通高63.5厘米,面阔41厘米,通宽15.8厘米。(图三)仓体正面通体施白衣,用朱彩在白衣上勾绘出边框,粮仓为二层结构。仓体下部有4个方柱形足;在仓体正面下部等距离开有5个圆形小孔,作为粮仓的通风孔。仓体中部用朱彩带状纹绘制出长方形边框,以示陶仓楼的前廊;在两侧山墙上以朱彩绘制出栏杆。在前廊下部,以朱彩绘制出阶梯式斜向楼梯,楼梯下端起自仓体下部中间的通风孔,上部连接前廊左侧下部。前廊将仓体20分为2层,下部为第一层,上部为第二层。仓体上部等距开5个近似方形洞窗,与下部的通风孔相对应,用以换气,保证粮仓的通风、干燥;洞窗周围以朱彩绘制出方形边框,窗户大小不一;在洞窗上部正中及两侧,出挑梁3根,两侧山墙各出2根挑梁,挑梁上置一斗三升斗拱;斗拱上承阑额式檐枋,檐枋上以朱彩绘制出3组波浪纹图案;在两斗拱之间的额枋上,以朱彩绘制出两尾相连的虺纹图案。第三层楼体低矮,无门窗,上置硬山顶,有正脊1条,两侧垂脊4条,前后房坡各饰瓦垄8条。(图四)

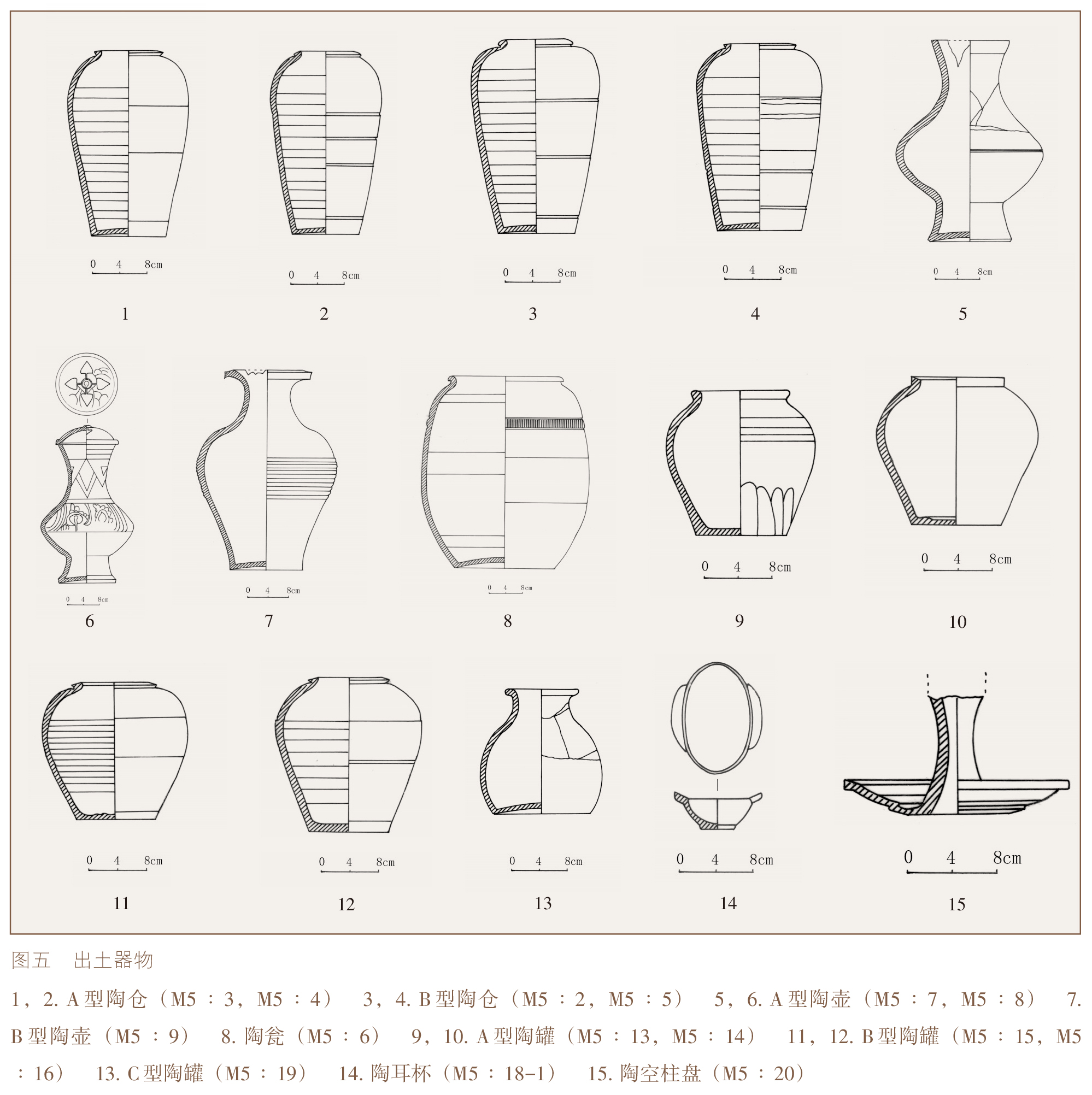

陶仓 4件,形制相近,根据肩部差别,分为A、B二型。

A型:2件,泥质灰陶,形制相同,大小相近,直口,尖唇,溜肩,腹微弧内收,平底微上凹,上粗下细,器形修长。

标本M5∶3,腹上部、中部、下部临近底部处,各饰1条弦纹。高28.4厘米,口径10.4厘米,底径11.6厘米,腹径18.4厘米。(图五:1,图六:1)

标本M5∶4,腹中部饰3组由2条平行弦纹组成的弦纹带,下部邻近底处饰1条弦纹带。高27.6厘米,口径10厘米,底径10厘米,腹径17厘米。(图五:2)

B型:2件,泥质灰陶,形制相同,大小相近,圆肩,腹微弧内收,平底微上凹,上粗下细,器形修长。

标本M5∶2,外卷圆口沿。腹上部、中部、下部邻近底处各饰1组由2条平行弦纹组成的弦纹带。高27.4厘米,口径10.8厘米,底径11.2厘米,腹径18.8厘米。(图五:3,图六:2)

标本M5∶5,直口、平沿。腹上部、下部饰4组由2条平行弦纹组成的弦纹带,腹中部饰单弦纹。高26.8厘米,口径10.4厘米,底径12厘米,腹径18厘米。(图五:4)

陶壶 3件,根据形制的差异,分为A、B二型。

A型:2件,泥质灰陶,形制相同,大小相近,侈口,长颈微束,斜肩,鼓腹,下腹部微弧内收,倒喇叭形假圈足,平底微上凹。

标本M5∶7,平沿,在肩部和腹部饰1周由2条线纹组成的宽1厘米的圆弧形凹槽图案。高36.4厘米,口径14.2厘米,底径15.2厘米,腹径26.8厘米。(图五:5)

标本M5∶8,有盖,平沿,颈部绘制倒三角形图案1周,上腹部绘制卷云纹图案1周。在肩部和腹部饰1周由2条线纹组成的宽1厘米的圆弧形凹槽图案。盖呈覆钵形,顶部有低矮圆钮。以钮为中心绘制出四草叶纹图案。通高39.6厘米,壶高35.2厘米,口径14.4厘米,底径14.8厘米,腹径23.6厘米。(图五:6,图六:3)

B型:1件,泥质灰陶,敞口,平沿外折,溜肩,鼓腹,无圈足。

标本M5∶9,方唇,长颈微束,下腹部瘦长向内微弧,平底微上凹。腹中部饰数道平行凹弦纹。高39.2厘米,口径16.8厘米,底径14.2厘米,腹径27.6厘米。(图五:7,图六:4)

陶瓮 1件。

标本M5∶6,泥质灰陶,外卷圆口沿,溜肩,椭圆形腹,器体较长,腹下部内收,底上凹。在腹上部饰由平行竖直线纹组成短直线纹带1周,腹中部和下部各饰1凹弦纹。高42厘米,口径28厘米,底径26厘米,腹径40.4厘米。(图五:8,图六:5)

陶罐 5件,分A、B、C三型。

A型:2件,泥质灰陶,形制相同,大小相近,溜肩,鼓腹,下腹内收,平底。

标本M5∶13,外卷圆口沿。在肩部和腹上部饰4条平行线纹组成的图案带。高17.2厘米,口径12厘米,底径10.8厘米,腹径18厘米。(图五:9,图六:6)

标本M5∶14,直口,斜方唇。高17.2厘米,口径11.2厘米,底径10.8厘米,腹径19.2厘米。(图五:10,图六:7)

B型:2件,泥质灰陶,形制相同,尖唇,圆肩,椭圆形腹,平底。

标本M5∶15,口微侈。在肩部和腹上部饰由3个平行凹弦纹组成的图案带。高19.2厘米,口径11.6厘米,底径11.2厘米,腹径20.4厘米。(图五:11)

标本M5∶16,口微敛,在肩部和腹上部饰由3个平行凹弦纹组成的图案带。高21.6厘米,口径11.2厘米,底径11.2厘米,腹径20.4厘米。(图五:12,图六:8)

C型:1件,泥质灰陶,敞口,圆唇外卷,溜肩,腹微鼓,底部宽大上凹。

标本M5∶19:束颈。高18厘米,口径10.8厘米,底径14厘米,腹径17.6厘米。(图五:13,图六:9)

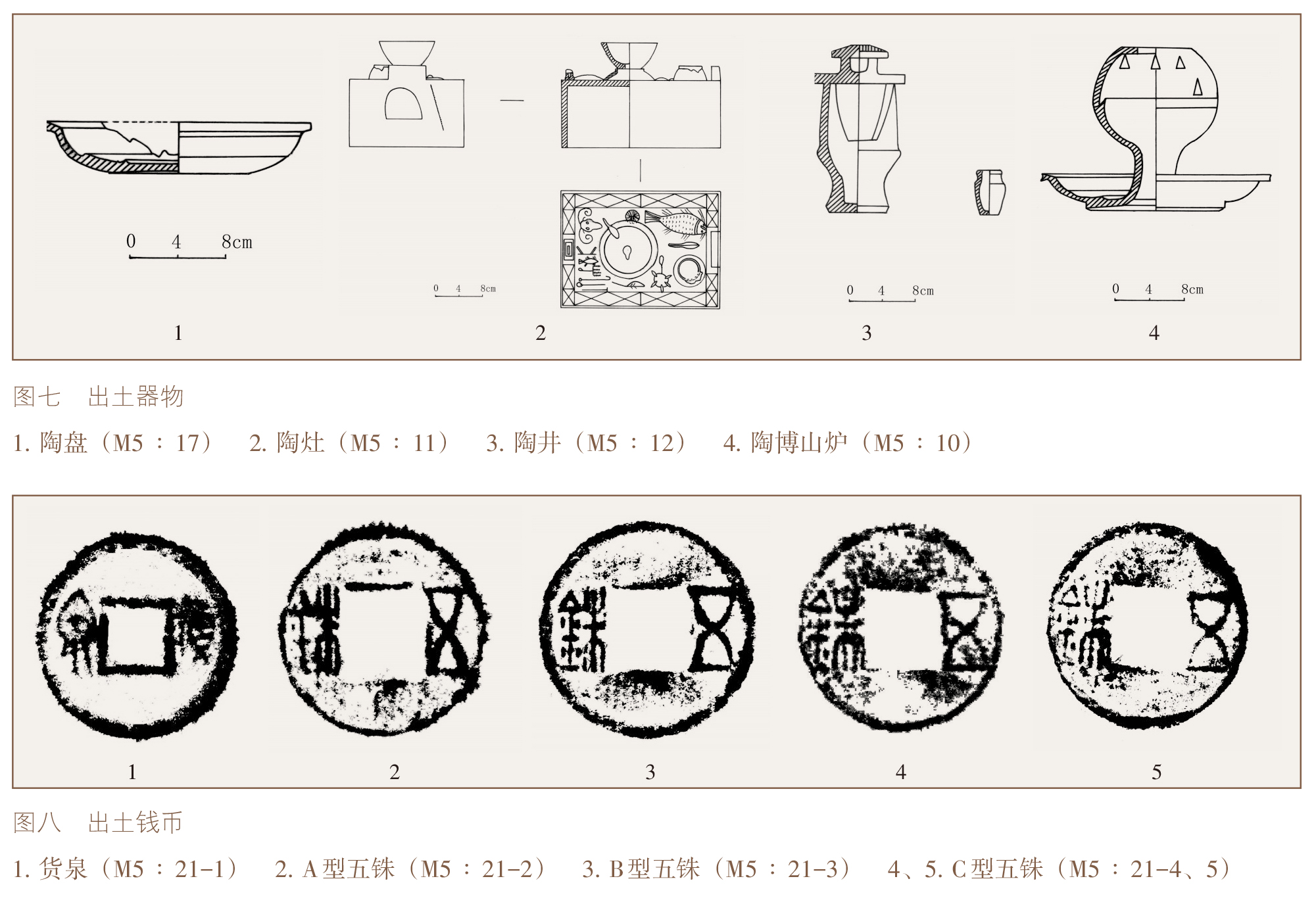

陶盘 1件。

标本M5∶17,泥质灰陶,敞口,折沿,方唇,弧腹,平底。高4.4厘米,口径26.4厘米。底径12厘米。(图七:1)

陶灶 1件。

标本M5∶11,泥质灰陶,长方体,无底。灶体一侧设挡烟墙,侧面开圆拱形灶门,灶台面开一大一小2个火眼,主火眼上放置1釜1甑,甑上放置1勺,另一火眼上放置1釜,釜外侧安置1烟囱。灶台面周边阴刻出由三角形、菱形纹组成的图案带;灶台面一侧的两端,阴刻出鱼和羊头图案,鱼旁阴刻出剪刀图案;邻近烟囱的后部灶面上阴刻出捅条、勾条、叉等用具。通高18厘米,台面高11.6厘米,长27.2厘米,宽20厘米。(图七:2,图六:10、11)

陶井 1件。

标本M5∶12,泥质灰陶,井筒轮制,近似圆筒形,微束腰,平底。井口沿上立井架,架中部立井亭,井亭四阿顶,覆瓦垄。井筒中放置1水桶。井通高21.2厘米,直径10.4厘米;水桶高5.6厘米,直径3.6厘米。(图七:3,图六:12)

陶博山炉 1件。

标本M5∶10,泥质灰陶,炉盖和炉体可分离。盖呈覆钵状,顶部残,盖上有镂空的三角形孔。下部为轮制盆形盘,敞口,平折沿,平底,盘中心立1空心柱,上承炉体,柱、盘连体,炉身呈豆形,带子口。残高19.6厘米,盘口径26.4厘米,盘底径16厘米。(图七:4,图六:13)

陶耳杯 5件,泥质灰陶,形状近似,大小不一。

标本M5∶18-1,呈椭圆形,两耳上翘,腹微弧下收,平底。高4.4厘米,长12.2厘米,宽10厘米。(图五:14,图六:14)

陶空柱盘 1件

标本M5∶20,泥质灰陶,形制与博山炉下半部相似,轮制盆形盘,敞口,平折沿,平底。盘中心立1空心柱,空心柱上部残缺,柱的底端残缺,未加修饰,可以看出该空心柱是由1个柱状器物修制而成。残高10厘米,盘口径18.4厘米,盘底径8.4厘米。(图五:15,图六:15)

(二)铜钱

货泉 1枚。圆形,方穿,标本M5∶21-1,直径2.3厘米,穿0.8厘米。(图八:1)

五铢钱 76枚(M5∶21-2-77),圆形,方穿,有边郭,穿的左右篆书“五铢”2字。根据“五铢”字形的不同及钱币直径的大小,分为三型。

A型:1枚。钱文“五”字交笔较直,朱字头方折。标本M5∶21-2,直径2.5厘米,穿边长1厘米。(图八:2)

B型:1枚。钱文“五”字交股弯曲,金字头呈三角形,略低于“朱”,朱字头方折。标本M5∶21-3,直径2.3厘米,穿边长0.9厘米。(图八:3)

C型:74枚。钱文“五”字交股弯曲,金字头呈三角形,略低于“朱”,朱字上下均为圆折。标本:M5∶21-4、5,直径2.5厘米,穿边长1厘米。(图八:4、5)

三、结语

焦作古称山阳,西汉置山阳县,“山阳故城”是山阳县治所在地,连续使用到北齐废县为止。东汉末年,魏王曹丕废汉献帝封其为山阳公,“都山阳之浊鹿城”。“黄初元年十月癸酉,以河内之山阳万户奉汉献帝为山阳公”[2],山阳为其食邑。从上期城M5所处的地理位置判断,该地区属于两汉、曹魏及西晋时期山阳县的管辖范围[3]。M5出土文物与焦作地区汉墓中的随葬器物大部分相同,但也存在较多的差异。

(一)墓葬的时代特征

M5的墓葬形制为双砖室墓葬,前室为方形穹隆顶,后室为纵长方形券顶,对这种墓葬形制及时代特点,韩国河先生有明确的论述,“三国时期是墓葬制度从‘汉制’向‘晋制’的转化过渡时期,从墓葬形制来看,三国时期多流行带斜坡墓道的双砖室墓,前室呈方形,多为穹隆顶,后室为纵长方形。这与东汉时期的横前堂有了很大变化,也是向西晋时期方形墓室的过渡”[4]。

焦作地区(山阳县范围)两汉时期的墓葬方向,大多为北向,墓道在墓室的北部,少部分为东向。曹魏及西晋以后的墓葬多为南向,少数为东向。M5的墓道在墓室南部,方向为183°,近乎于正南向,明显与焦作地区两汉时期的墓葬方向不一致,而是更接近于曹魏及西晋时期墓葬的方向。

M5出土钱币较多,有汉昭帝时期(M5∶21-2)、汉宣帝时期(M5∶21-3)、新莽时期(M5∶21-1)及东汉时期的钱币,时间跨度较大,不具有断代性。出土陶壶的形制与《洛阳烧沟汉墓》第四型壶相似[5],属第五期“汉章帝—质帝时期”,为东汉中晚期;出土B型陶罐与《洛阳烧沟汉墓》第三型第三式罐相似[6],属第六期“汉桓帝—汉献帝时期”,以B型陶罐的时代判断,其时代应不早于《洛阳烧沟汉墓》第六期即汉桓帝—汉献帝时期。出土的4件陶仓,与《洛阳烧沟汉墓》第三型仓相似,其中B型陶仓与偃师84YDT16M6出土陶仓形制相同[7],时代应接近,应为曹魏时期。

空柱盘是曹魏时期才出现的具有时代特征的典型器物。M5出土的空柱盘虽然与博山炉的下半部分相似,与曹植墓[8]出土的空柱盘形制有较大差别,但仍然是一个空柱盘,理由如下:首先,在M5的随葬器物中,已经存在一个较为完整的博山炉(M5∶10),一般情况下,不可能再随葬一个残缺不全的博山炉;其次,该空柱盘(M5∶20)是利用了一个博山炉残缺的空柱与另一个盘子粘接而成,空柱下端的残缺状况清晰可见,未加修饰,可以明显看出粘接痕迹;空柱上端同样为残缺状,没有豆形炉体和博山炉盖子。从制作手法和造型来判断,该器物是工匠有意制作的一件变形的空柱盘,而不是博山炉。

综合以上因素判断,M5的时代应为曹魏时期,即汉献帝被奉为山阳公“都山阳之浊鹿城”的时代。

(二)三层彩绘陶仓楼的相关意义

焦作出土汉代仓楼数量较多,种类较齐全。焦作出土的陶仓楼分为4种类型,分别为楼院式陶仓楼、楼院连格式陶仓楼、联仓式陶仓楼和简式陶仓楼。其中,简式陶仓楼出现于东汉中晚期,除焦作地区大量出土外,该类型在全国各地流传最为广泛,在郑州[9]、洛阳[10]乃至天津武清[11]等地都有所发现,时代均为东汉晚期。M5出土的三层彩绘陶仓楼属简式陶仓楼类型,时代为曹魏时期,将焦作陶仓楼的下限向后推至了曹魏时期,为研究陶仓楼的存续期间,提供了确切的依据,有着十分重要的意义。

焦作博爱下期城M5的发掘,为研究中国古代建筑、焦作陶仓楼存续期限、曹魏墓葬形制及葬俗,提供了重要的实物资料。

注释:

[1]焦作市文物工作队.河南博爱县一号汉墓[J].中国国家博物馆馆刊,2012(11).

[2]陈寿.三国志·文帝纪[M].北京:中华书局,1959.

[3]韩长松.焦作陶仓楼[M].郑州:中州古籍出版社,2015:7,12-13.

[4]韩国河,朱津.三国时期墓葬特征论述[J].中原文物,2010(6).

[5][6]中国科学院考古研究所.洛阳烧沟汉墓[M].北京:科学出版社,1959:103,97.

[7]中国社会科学院考古所河南第二工作队.河南偃师杏园村的两座魏晋墓葬[J].考古,1985(8).

[8]刘玉新.山东省东阿县曹植墓的发掘[J].华夏考古,1999(1).

[9]河南省文物考古研究所.密县后士郭画像石墓发掘报告[J].华夏考古,1987(2).

[10]河南博物院.河南出土汉代建筑明器[M].郑州:大象出版社,2002:10,183.

[11]敖成隆.武清东汉鲜于璜墓[J].考古学报,1982(3).

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=207

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】