-

1月09日

-

“历史学与考古学的磨合:汉晋考古与历史研究的路径”沙龙纪要

2019年12月28日,南京大学考古文物系“江乘观物”学术沙龙暨古代中国研究青年学者研习会第一〇八场在南京大学历史学院328会议室举行。本次活动沿用2017年8月在清华大学举办的“历史学与考古学的磨合”沙龙之主题,力求为身处两个学科的研究者提供一个彼此借鉴、互通思路的平台。

本次活动分两个半场举行。上半场以煎药庙西晋墓地发掘简报的研读为中心,由发掘负责人、南京博物院研究员马永强担当领读,南京博物院副研究员左骏、南京大学考古文物系博士研究生张今发表研读札记;下半场以“秦汉城址与墓葬研究”为题,由安徽师范大学讲师刘萃峰、台湾中兴大学助理教授游逸飞发表研究成果,每场发表均有四位研究者与谈。这样的活动设计意在集中讨论主题,便于参会者在解读同一材料时展现不同的研究路径和思考方式。

邳州煎药庙西晋墓地简报研读与讨论

《考古学报》2019年第2期刊发《江苏邳州煎药庙西晋墓地发掘》一文,连同之前刊发的M1发掘简报(《东南文化》2018年第2期),为我们披露了近年来汉晋考古最重要的发现之一。简报刊出后,墓葬等级、墓主身份、墓葬间关系、随葬品来源、铭文砖性质等问题吸引着众多研究者的关注,自然也成为本次活动的讨论热点。

马永强介绍墓葬材料

煎药庙六朝墓地位于江苏省邳州市新河镇煎药庙村村东,于2015年6月开始发掘。发掘面积约2000平方米,共发掘墓葬9座,多为双墓道带耳室双墓室墓葬砖室土坑墓。发掘领队马永强从墓地概况入手,按墓葬形制、随葬品依此为大家作介绍。在整理材料的基础上,马队长提出若干认识:1.根据随葬青瓷器特征,判定墓葬时代为西晋;2.综合葬地位置、出土特殊器物(鹦鹉螺杯、贝类耳杯、玻璃碗、金铛等)及M8出土带有“下邳国”字样的刻划铭文砖,推断该墓地属于西晋时期下邳国的高级贵族墓葬;3.墓地布局方面,煎药庙与宜兴周墩墓、吴县狮子山墓群(一字排列、左早右晚)不同,呈现右早左晚的特点;4.随葬鹦鹉螺杯显示出西晋时期的海上交流与贸易,玻璃碗也展现了东西文化贸易的交流,而南方青瓷与北方酱釉瓷器共出则说明南北文化的交流与融合。此外,部分墓葬所见画像石反映了六朝时期苏北地区的一种独特埋葬方式—东汉墓葬的再利用或画像石的再利用。

煎药庙西晋墓地航拍图

面对如此丰富的出土材料,与会学者各抒己见。朱棒(南京大学考古文物系博士研究生)指出简报所载“铜泥筩”(M1:65)应为水滴,兼具汲水和滴水之功用,其与石黛板出土位置接近正可说明这一点;王煜(四川大学历史文化学院教授)提出M9所再利用的画像石材料可能原为地上建筑;刘涛(中国社会科学院考古研究所副研究员)则就西晋使用墓志人群的等级提出思考。

朱棒就“铜泥筩”定名发表观点

煎药庙M9后室

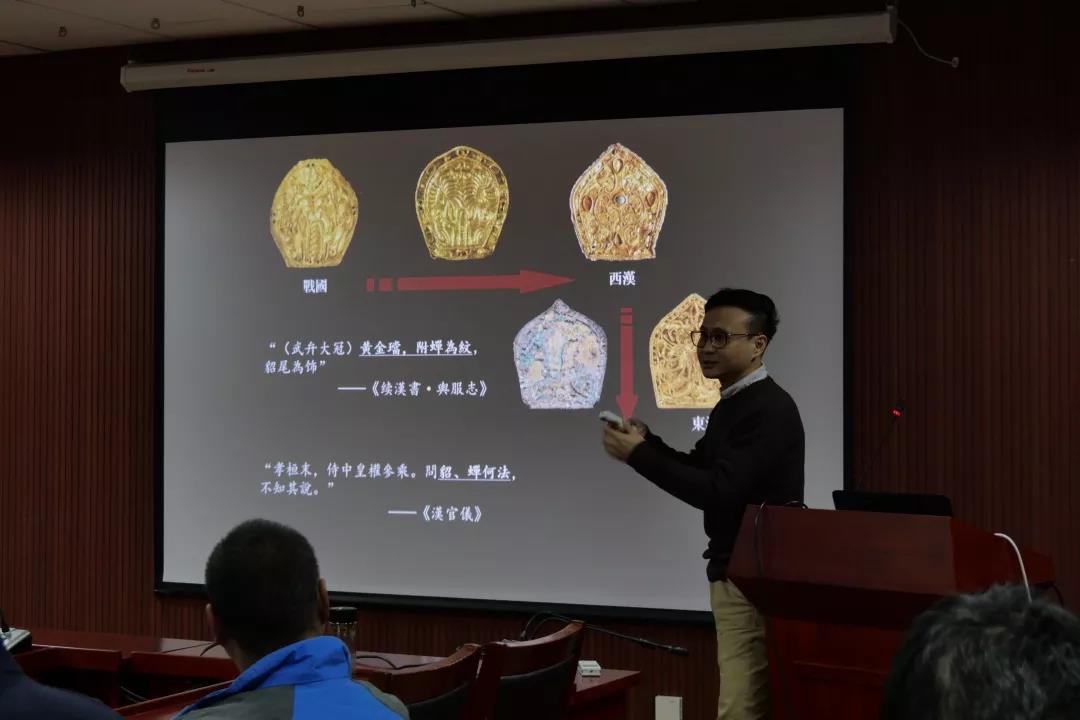

随后,南京博物院左骏就煎药庙M1出土的三件器物发表题为《金铛·螺杯·琉璃碗》的研读札记。“故孝惠时,郎、侍中皆冠鵔鸃、贝带,傅脂粉。”(《史记·佞幸传》)左骏首先认为此“鵔鸃”即战国晚期至西汉高等级墓葬中常见的羊纹金饰片。根据众多墓例出土此类金饰片的相对位置,左骏尝试复原了其作为冠饰的几种使用方式,并明确“鵔鸃”与腰间贝带的组合关系。发表人进一步认为,流行于汉晋间的蝉纹金铛与羊纹金饰当存在相承关系,所谓“(武弁大冠)黄金珰,附蝉为纹,貂尾为饰”(《续汉书·舆服志》),伴随着汉晋间冠式的演化,冠饰的形制也在发生转变。针对蝉纹金铛的源流梳理,刘涛、王煜、邓玮光(江苏第二师范学院马克思主义学院副教授)分别从图像和文献角度与左骏进行商榷。

左骏发表《金铛·螺杯·琉璃碗》

“鵔鸃”佩戴示意

(左:马王堆M3出土车马仪仗帛画局部;右:左骏绘满城中山王墓插缨金纱冠复原示意,图摘自《大众考古》2019.12)

鹦鹉螺杯与琉璃碗均为中外交通的绝佳例证,左骏同样在材料蒐集殆尽的基础上对其进行解读,与会者均对发表人不拘时代、不限地域的广阔视野表示认同。因本文择要纪录,左老师日后也可能有专文论述,故暂且从略。

王煜(前排中)与左骏讨论

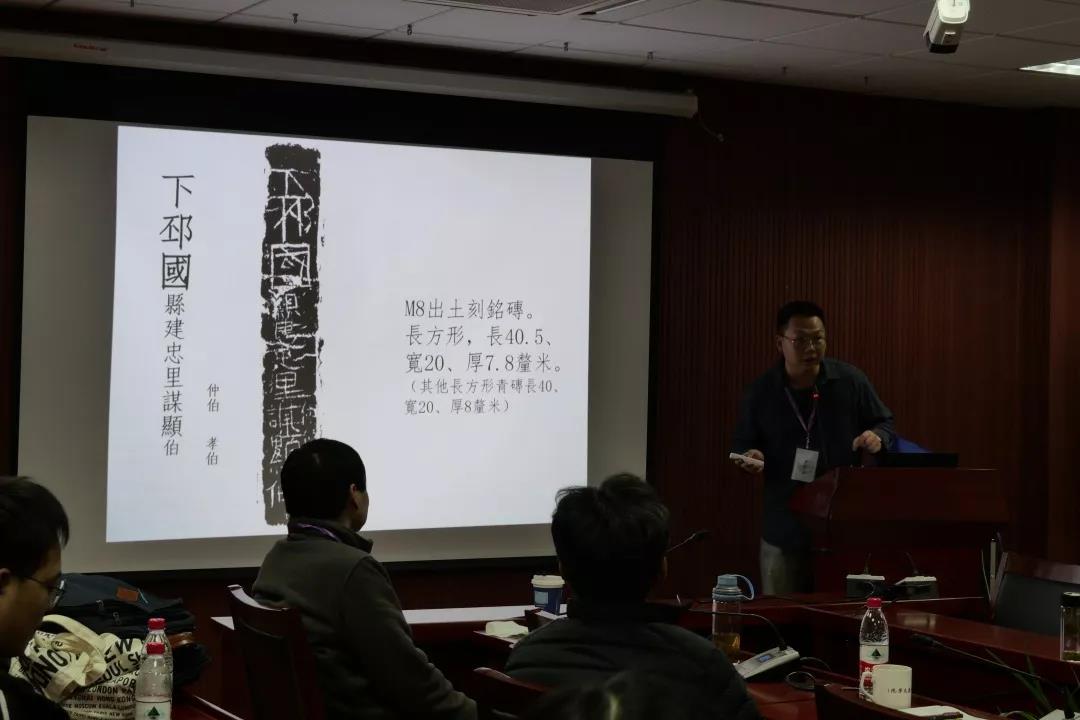

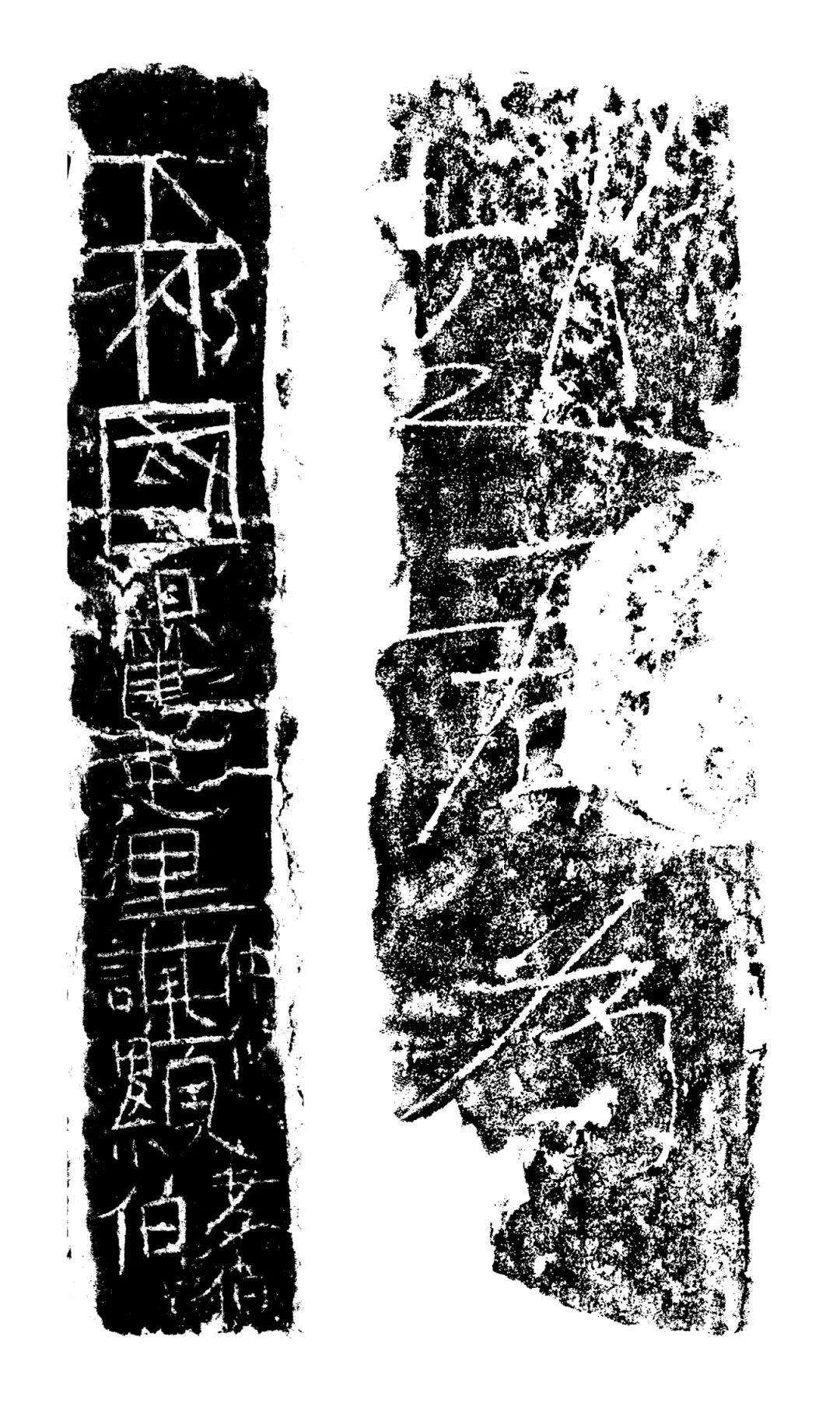

第二篇研究札记是张今(南京大学考古文物系博士研究生)带来的《跋煎药庙西晋墓出土砖铭两种》。煎药庙M8出土“下邳国县建忠里谋显伯孝伯仲伯”砖铭、M9出土“赵君为”砖铭,两者皆出自刻划。作为煎药庙墓地出土唯二的文字材料(“五铢”刻铭除外),学界尚未就砖铭性质(墓主or工匠)形成共识。张今综合铭文格式、出土位置、砖体形制、刻画痕迹、墓葬环境五点认为,“下邳”砖铭可排除物勒工名的可能,借助出于北侧门墙与“郡望+姓名”两点可基本确定其与墓主(及其亲族)的直接关系。而“赵君为”砖铭则存在两种解释:1.赵君制作;2.赵君为某人制作(即“为”后有缺文),两种解释均有若干辞例可作辅证,且根据其出土位置和M9为再葬画像石墓的前提,砖铭还存在旧物利用的可能。

张今发表《跋煎药庙西晋墓出土砖铭两种》

针对M8“下邳”砖铭的刻画方式,发掘者倾向于湿刻。张今则提出“下邳国”三字笔画平直,转折处似有迸裂,应为干刻。朱棒、左骏进一步提出“下邳国”以下数字应全部为干刻,大多数与会者仔细观察后均表示认同。

出土砖铭两种拓本

据马永强老师介绍,煎药庙西晋墓地的另一篇发掘简报将在今年的《考古学报》上刊载,而正式报告也有望在今年出版。相信随着资料陆续公布,更多的研究成果会相继出现,我们对两晋宗室墓、下邳国地方行政、汉晋间墓葬营建制度、文物所见早期海陆交通等问题的思考也将持续深入。

秦汉城址与墓葬研究二题

所谓学科磨合,不但需要不同学科的研究者坐在一块进行讨论,更期待出现主动进入其他学科、尝试利用对方研究路径处理不同史料,进而投身综合性课题的研究者。本次沙龙下午场的两位发表者均来自古代史学科,但所用材料、方法都充满了浓浓的“磨合”意味。

刘萃峰(安徽师范大学历史与社会学院讲师)关注汉代东阳城有年,此次沙龙尝试综合多方材料提交的《汉代的东阳城及其周边:基于文献、城址与墓葬的综合考察》便是其阶段性思考成果。刘文在尤振尧、陈刚等先行研究者的认识基础上,重点探究战国楚至西汉晚期东阳城的功能转变。他认为,东阳城在秦至吴楚之乱期间因其重要的军事战略价值而备受重视,聚居人口也曾达到一定数量级。吴楚乱平,景帝徙子刘非至此为江都王,军事色彩遂逐渐淡化。至第二代江都王刘建自杀、国入汉郡后,东阳城便不复往日荣光,走向衰落。此外,刘萃峰还首次将江都国王族成员、王国官僚、出土资料所见东阳城附近可考居民作阶段性较完整的梳理,这为今后进一步展开个案研究奠定了可靠的材料基础。

刘萃峰发表《汉代的东阳城及其周边》

与谈人刘涛、游逸飞分别从墓园布局和城址大小角度提出与诸侯王等级关系的思考,刘涛还建议发表人关注庙山吴王墓周边与联营汉墓的材料,以见等级差别。另两位与谈人马永强与左骏作为考古一线人员,对东阳城周边的考古工作开展情况十分熟悉,他们提示发表人可资参考者至少还有项王城、军庄汉墓、金马高速汉墓等几处。虽然囿于材料,部分讨论未及深入,但刘文的视野与出土资料梳理之功均被与会者所认可。

与谈人刘涛

游逸飞(台湾中兴大学助理教授)作为秦汉简牍领域卓有成绩的青年学者,在以往的研究中以关注中央与地方行政为长,而此次论题为《刀笔吏的身分证:从随葬律令与行政文书谈起》,将随葬法律文书视为诸多器物之一种,实际上已跨入秦汉葬制的研究领域。不过,游逸飞对这一话题的关注并非临时起意,至迟在2014年他便有相关文章发表(《如何“阅读”秦汉随葬法律?——以张家山汉简〈二年律令〉为例》,载《法制史研究》第26期),2016、2017年又分别在厦大、清华作口头宣讲,此次发表可视为其材料蒐集和思考更加成熟的一次展示。游逸飞在发表中提出,战国秦汉随葬简牍及书写工具的墓葬,我们不宜仅将其视为墓主识字能力的客观呈现,还应重视墓主对其识字能力的主观标榜。同理,目前可考的秦至汉初随葬律令简牍墓,如睡虎地秦墓M11、睡虎地汉墓M77,墓主均为低级属吏,似乎反映了墓主用律令简标榜出自己是掌握法律的统治阶级。从官僚金字塔的角度而言,这些低级属吏的身分位居官僚底层。但从基层社会的角度观之,这些低级属吏乃王朝的代表,身分高于一般庶民百姓。低级属吏的身分似低而不低,有其值得标榜之处。秦至汉初律令规定低级属吏的身分可藉助官学的垄断而得以世袭,更强化其标榜官吏身分的意义。然而秦汉只有地位较高的官吏方可拥有官印,这些低级属吏既无官印以标榜身分,另寻律令简牍随葬,以彰显其刀笔吏的身分,也就在情理之中。西汉中期以后,随着官学教育向民间开放,布衣亦可学习律令,律令简作为身份标示物的随葬意义也逐渐弱化;此时低级属吏似乎更加流行用官府行政文书随葬,藉以维系律令简已不存的身份标示功能,这类墓例有松柏汉墓M1、尹湾汉墓M6等。而新近公布材料的青岛土山屯西汉晚期墓M147,墓主为随葬行政文书的高级官吏(县令),与其视为反例,不如视为这一葬俗的阶层上移。

游逸飞发表《刀笔吏的身分证》

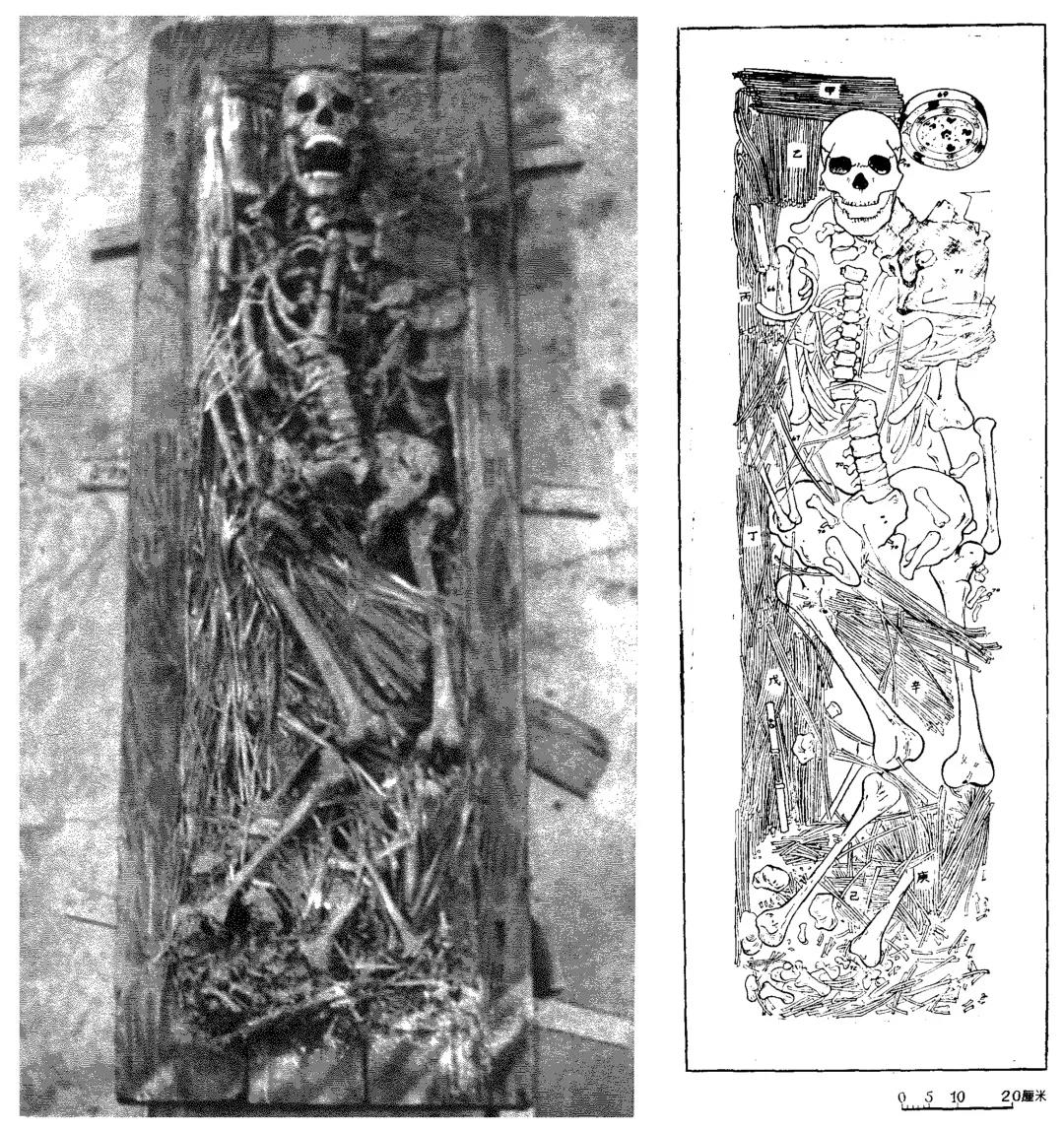

湖北睡虎地秦墓M11棺内照片及平面图

与谈人程少轩(南京大学文学院)、于溯(南京大学文学院)、邓玮光、陆帅(南京师范大学社会发展学院)分别出身四个不同领域(以博士学位获得学科论):古文字、古典文献、考古学、历史地理。但在与谈过程中,他们并没有局限于各自学科提出商榷,而是不约而同地对发表人的论述逻辑提出疑问:如何证明随葬品具有标榜墓主身分的意义?日书、医书等随葬简牍也有标榜墓主身分的意义吗?律令简以外的随葬品没有标榜墓主身分的意义吗?面对这些质疑,游逸飞坦诚表示,这些问题的回答关乎于战国秦汉墓葬中的随葬简牍乃至所有随葬品的整体研究,他目前无法提供进一步的答案。但这些问题的提出,反映出更根本的问题:我们应该用什么样的眼光看待一座墓葬?从理论上讲,任何一座墓葬都是主客观混合的产物,客观呈现与主观建构乃一线之隔。如果我们“相信”死后的地下墓葬可以客观呈现生前的地上生活,那同样可以相信地下墓葬主观建构了墓主的“理想国度”。如果主观建构论需要证明,那客观呈现论也一样需要。相较于商周青铜礼器及仿铜陶礼器墓所反映的身分呈现与标榜,秦至汉初随葬律令墓的数量远少,导致目前的论证存在缺环。但他仍愿意以有限的资料提出另一种可能性,以供学界进一步思考。

与谈人程少轩(前排左)、邓玮光(前排右)

原文转自“南京大学考古文物系”公众号

北京大学历史学系艺术史研究室(https://www.hist.pku.edu.cn/bxjj/245439.htm)目前分三个方向进行艺术史的研究,即中国古代艺术、当代艺术和世界艺术。下挂“北京大学视觉与图像研究中心”(编辑”中国现代艺术档案“和《中国中国当代艺术年鉴》),“北京大学汉画研究所和国际艺术史学会CIHA的秘书处。

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=273

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】