-

3月05日

-

汉画中西王母形象原型探析

华东师范大学历史学系:姚立伟

原文发表于《美术学报》2019年第4期,3-10页

摘要:汉代传世文献与墓室图像中均有对西王母形象的记载和描绘。学界关于西王母形象的来源存在外来与本土两种说法。在考察马王堆汉墓T型帛画天门中二神人与汉画像中西王母形象的诸多相似之处后,笔者认为这二神人可能为西王母形象的原型。西王母形象的生成与演变过程,来自于本土工匠普遍采用的改造旧有图形来创设新生形象的传统做法。

关键词:西王母、汉代、汉画、工匠

作为汉代民间信仰中重要的神仙——西王母,在墓葬壁画、画像石、画像砖等中有具体形象呈现。关于西王母信仰的产生及其形象来源究竟产自本土还是由“西方”舶来,学界存有较多争议。马王堆汉墓T形帛画中天门内二神人形象与西王母形象存在诸多相似之处,如二者与天门关系紧密、人物作啸状、四分之三侧面、镜像对称出现、与道书存在紧密关联等。通过考察马王堆T形帛画构图组合在汉画中的流变,也可发现二者间的类似之处。因此,西王母形象的来源大体可确定为马王堆帛画中二神人。这一通过变造旧有图画创构新形象的做法,是汉代工匠较为常用的手法。

一、学术史回顾与问题提出

在汉代的民间信仰体系中,西王母是非常重要、不容忽视的位神衹。在战国文献中便有西王母及其信仰的反映,如《庄子·大宗师》中载:“夫道,…西王母得之,坐乎少广,莫知其始,莫知其终。”[1]两汉时期,既在《史记》《汉书》等正史中有西王母相关记载,也在《淮南子》及各种纬书中有所涉及。相较于文献记载的散碎、零星,汉代墓葬壁画、画像石中的西王母图像则蔚为大观,呈现出一个以西王母(包含东王公)为核心的较为完整的民间信仰体系。

在学界目前研究中,关于西王母的研究成果颇为丰富,涉及考古学、神话学、文学、史学、民俗学、美术学等诸多领域,《西王母文化研究集成》系列丛书较为集中地提供了有关西王母文化的文献、考古资料及国内外研究成果。李秋香在《近30年来的汉代民间信仰研究》中说:“西王母曾被一些汉代民间信仰的研究者视为主神,西王母信仰问题是目前学术界关注的一个热点,不但相关研究成果较多,而且学者之间的分歧也比较大。”该文的“汉代的西王母信仰”部分梳理了1980至2010年间汉代西王母信仰的研究成果及学者间的分歧[2]。有关汉代画像石中的西王母形象研究,巫鸿在《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》第四章《山墙:神仙世界》对西王母有较为集中的讨论[3],李淞的《论汉代艺术中的西王母图像》对汉代壁画、画像石、铜镜、摇钱树上的西王母图像进行了较为细致的分类研究[4]。

关于西王母信仰起源,学界存在着西来说与本土说两种意见。王子今、周苏平认为“《大宛列传》中关于‘西王母’的传说,更明确说其起源非发生于中土,而是‘安息长老传闻’的条支西来神话”[5]。罗二虎和刘宗迪等学者则认为西王母信仰应起源于中国本土,但关于该信仰来自西部还是东部存在分歧[6]。王煜、唐熙阳在对比分析汉代西王母图像与西方女神像后,认为“汉代的西王母图像中确实如以前许多学者所述,有不少来自西方女神像及其某些因素的影响”“但早期绝大部分的西王母图像上其本土因素是占主体地位的,西王母信仰和图像更可能产生于本土”[7]。在画像石研究中,巫鸿将西王母画像的构图区分为情节型构图和偶像型构图,“‘情节型’构图通常是非对称的,主要的人物总是被描绘成全侧面或四分之三侧面,而且总是处于行动的状态中”,偶像型构图则是对称构图、主神正面,并认为“以武梁祠西王母图像为代表的偶像型构图方式来自印度佛教艺术”[8]。在西王母信仰起源和造像构图方式变化的研究中,有些学者赋予了西王母较重的“西方”或者外来色彩。那么,令人不禁要追问,西王母形象演变过程中是否存在“情节型”构图模式?其出自本土还是源于西方?若这一构图模式产生于中国本土创构,似乎可以给西王母信仰的本土说提供更为有力的证据。本人认为,在汉画中可以找到西王母形象的原型,这一原型为马王堆汉墓T形帛画中天门内二神人。

二、西汉西王母形象及其共性特征

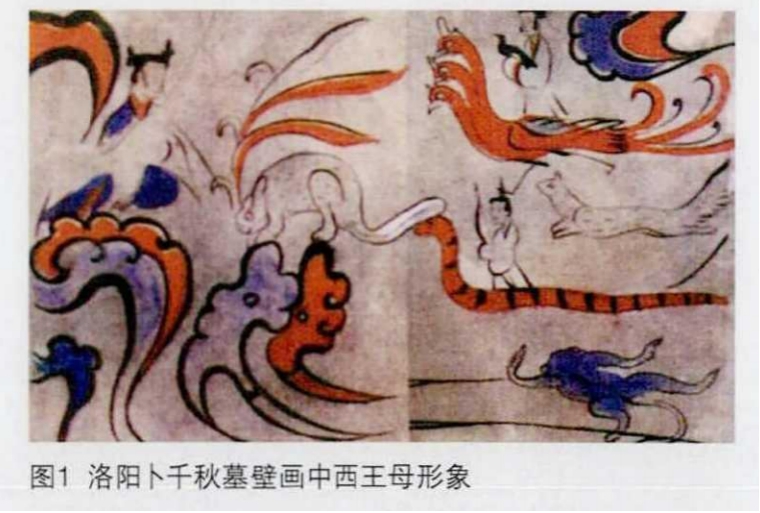

巫鸿认为:“目前所知最早的西王母形象见于洛阳卜千秋墓室壁画。”[9]卜千秋壁画墓建造于西汉昭、宣时期[10]。该墓中有一幅壁画(图1)[11],其中绘有“仙女。双髻,面向墓主,拱手下跪,作迎接状。仙女之侧有一兔,嘴内含草”“墓主人乘凤升仙。女乘三头鸟,手捧三足乌,闭目;男乘舟形蛇,手持弓,闭目,后随奔狗,旁有蟾蜍”[12]。孙作云认为三足乌为西王母使者,仙女是西王母侍女,为西王母所派以迎接墓主人成仙[13]。国外研究者中,“鲁惟一持不同意见,他认为这一组图像是西王母和她的侍从,将乘在鸟和蛇上的男女称之为‘侍僧’(acolytes),认为玉兔、舞蹈的蟾蜍、九尾狐都是西王母图像志的特征,明确表示坐在云端的女性是西王母本人,只是头饰非‘胜’——但可能是西王母头饰的早期形式。巫鸿调和了这两种观点,认为乘鸟和蛇的男女为墓主人,坐在云端者为西王母。詹姆斯的解释也与巫鸿相同,只是她对孙作云的解释有些误会。这些学者的解释虽然有些分歧,但有一点却是相同的:这组图像与西王母信仰有关”。日本学者林巳奈夫认为这组图像代表的是北方神灵[15],但这一说法接受者不多。贺西林在《洛阳卜千秋墓墓室壁画的再探讨》中依然认为:“对面女子戴‘胜’,为西王母无疑,蟾蜍、玉兔、九尾狐是汉画中常见的西王母天庭仙灵的组合形式。因此,图像表现的是西王母及其天庭神灵正在迎接墓主夫妇之魂升天的场景。”[16]可见,认为卜千秋墓壁画中“仙女”为西王母的学者较多。

与卜千秋墓室壁画中西王母形象在学界尚存争议不同,海昏侯刘贺墓所出“孔子衣镜”镜框上方边框绘有朱雀与东王公、西王母形象(图2)[17],衣镜掩正面《衣镜赋》中曰:“右白虎兮左苍龙,下有玄鹤兮上凤凰,西王母兮东王公,福熹所归兮淳恩臧。”[18]图文对应,当无疑义。东王公西王母左右对称,为四分之三侧面像。刘贺亡故于汉宣帝神爵三年(前59),衣镜为其生前物品随葬[19],年代可能更早一些。

河南偃师辛村新莽壁画墓中也有绘有西王母形象的壁画(图3)[20]。在该墓的“中、后室之间的横额正中绘有西王母。画面上部两条黑色缎带束扎的紫色帷幔下祥云升腾,西王母端坐云端,头戴胜,容貌端庄。其右侧为玉兔捣药,玉兔双耳奇大,背生双翼。下部祥云笼罩着一蟾蜍、一背带双翼的狗状动物。上部在两个构件正面,一侧绘一扭头作奔跑状的九尾狐,一侧绘一行走的男子,头插簪,面目难辨”[21]。该墓中西王母形象戴胜,有玉兔、蟾蜍、九尾狐等相伴,是汉画中较为典型的西王母形象。

通过观察西汉卜千秋墓、海昏侯刘贺墓衣镜镜框、偃师辛村新莽壁画墓中的西王母形象,可发现其中的西王母形象均呈现出如巫鸿所说的四分之三侧面构图。这是这一时期的西王母形象与同一时期汉画中其他神灵的形象的突出区别之一,即西王母形象更多地呈现出“人”性,缺乏“神”性,如李淞指出:“卜千秋墓约建于汉武帝之后的昭、宣帝时期,墓中壁画充满各种神异形象,几乎可看作是《山海经》的插图本。除墓主夫妇外,有人首蛇身的伏羲和女娲,有人面鸟身的王子乔,有人身但长着双翼和鸟尾的持节方士,有各种奇禽异兽,天界中惟独只有西王母是完全的人形——我推测这是当初孙作云等人把它看作是西王母侍女的潜在原因。孙作云感觉它‘不像’神,因为它与众神的人兽混合形不同。”[22]于此可见,西汉时期的西王母形象在人兽混形的众神当中显得较为特殊。那么,在更早的汉画当中是否会有类似形象与之对应?我们认为是有的,这一形象就是马王堆汉墓T形帛画天门中对坐的两位神人。

三、马王堆帛画中二神人、天门与西王母

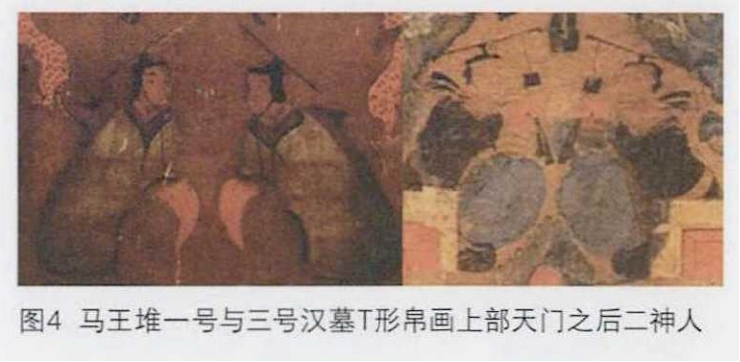

在马王堆一号及三号汉墓T形帛画上部天门之后有二神人对坐(图4)[23],关于此二神人的身份,大多数研究者认为是帝阍,也有学者持不同意见。《长沙马王堆一号汉墓》中认为一号汉墓帛画中“拱手对坐的二人,可能就是天门的守门神,即所谓‘帝阍'。关于天门’和‘帝阍’的记载,最早见于《楚辞·离骚》;‘吾令帝阍开关兮,倚阊阖而望予。’王逸注:‘帝,谓天帝。阍,主门者也。阊阖,天门也。’后来,《淮南子·原道篇》、扬雄《甘泉赋》和张衡《思玄赋》,也分别提到‘阊阖’、‘天门’或‘帝阍’”[24]。《长沙马王堆二、三汉墓》中也认为三号汉墓帛画中此二人为“帝阍”[25]。安志敏怀疑阙内二神人是《楚辞·九歌》中的少司命和大司命[26]。俞伟超在参加长沙马王堆帛画的座谈会时,持此二人为“复者”的说法[27],但在《马王堆一号汉墓帛画内容考》一文中却放弃了这一说法[28]。彭景元认为二人为“神茶与郁垒”[29]。最近的研究成果,如姜生的《马王堆帛画与汉初“道者”的信仰》也基本沿袭此二人为帝阍的说法[30]。王煜在《也论马王堆汉墓帛画》中说:“帛画上部天界的下端都有一对立柱状物,其间有两神人作迎接状,学界一致认定为天门、阊阖。”[31]不论如何解释这两人身份,这二人与天门或阊阖的关系都至为紧密。

在汉代,西王母与天门间有较为紧密的关系。这一紧密关系,既反映在文献记载之中,也集中表现于巴蜀地区所出鎏金铜牌饰的西王母形象之上。在文献记载中,南朝梁陶弘景所撰《真诰·甄命授》中载:“昔汉初,有四五小儿,路上画地戏。一儿歌曰:‘着青裙,入天门。揖金母,拜木公。’到复是隐言也,时人莫知之,唯张子房知之,乃往拜之。此乃东王公之玉童也。所谓金母者,西王母也;木公者,东王公也。仙人拜王公,揖王母。”[32]唐代杜光庭所撰《仙传拾遗》、宋代张君房所辑《云笈七笺》中也载有该童谣。李淞认为:此书(《云笈七笺》)虽然晚出,但‘入天门,揖金母’与汉代画像一致,应是有所依据的。”[33]马王堆帛画中两个立柱状物,基本被解释为天门或阊阖,其后有二神人,这一构图形式与汉时童谣“着青裙,入天门,揖金母,拜木公”颇为吻合,某种程度上可以将该童谣视为是对帛画中这一部分的对应解读。

汉代巴蜀地区墓葬中出土有与天门相关的鎏金铜牌饰。鎏金铜牌饰出土于重庆巫山县东汉晚期墓葬中,“共14件,其外形大多为圆形,也有柿蒂形、方形和长方形等,据外形及构图特点可分A、B、 C、D、E五类,铜牌饰表面用细线錾刻出人物、神兽、瑞禽、云气以及双阙和‘天门’榜题等”[34]。部分铜牌饰中的人物被研究者认为是西王母,如赵殿增、袁曙光认为:“这些鎏金铜牌画像,构成了‘天门’双阙、西王母居中、‘四灵’力士守护、鸟狗双龙相伴、玉璧高悬、灵草繁茂、祥云缭绕的一组完整的天国胜景。”[35]这一论断显然是将铜牌饰中双阙间的人物指认为西王母。但是,这一论断也引起一些学者的质疑,如李卫星认为两阙间人物并非西王母,而是男性或者女性墓主[36]。仔细观察铜牌饰双阙间之人物背后多有羽状纹(图5)[37]。李淞在《论汉代艺术中的西王母图像》中收集四川地区东汉中晚期画像砖二十六例,其中背后有羽翼的西王母形象有十一例之多[38],如图6[39]。背带双翼的西王母、东王公形象在徐州[40]、临沂(图7)[41]、沂南北寨[42]汉墓画像石中也有出现。铜牌饰中人物带羽状纹的特征,与西王母、东王公造型带有双翼的趋势吻合。两阙间人物形态与带双翼西王母、东王公形象多有类似之处,似乎可认定为西王母或东王公。霍巍据《真诰·甄命授》所载“着青裙,入天门,揖金母,拜木公”儿歌认为西王母与天门的关系“是欲入仙界之人,必经‘天门’先见西王母,这与棺饰铜牌上的图像含义是可以完全吻合的”[43]。

四、马王堆T形帛画中二神人与西王母形象的相似之处

马王堆汉墓T形帛画中二神人之形象与汉代西王母形象的相似之处,除前文所举二者均与天门存在紧密关联外,其他相似之处还有:画中人物作啸状、四分之三侧面、镜像对称出现、与道书(绛简)关系紧密等。

马王堆帛画两阙间二神人口略张,作呼啸状,俞伟超已有注意“褒衣带冕二人,口部稍大,略似张口而呼,……作呼号状。”[44]《山海经·西山经》载:“西王母其状如人,豹尾虎齿而善啸,蓬发戴胜,是司天之厉及五残。”[45]在重庆巫山县的铜牌饰中阙内人物呈张口状,如A2铜牌“钱纹下部中间有人物,戴笼冠,蓄胡、瞠目、张口”[46],与帛画天门中二神人类似。“善啸”为帛画中二神人与西王母形象相类似处之第一点。

马王堆T形帛画中二神人的形象也符合两汉西王母像的发展趋势。李淞在《论汉代艺术中的西王母图像》中说:“西王母的图像形式衍变大致可划分为两个阶段:1.西汉后期至东汉初期,西王母为四分之三侧面角度,全人形,戴胜,一般与捣药兔相对应,组成巫鸿所称‘情节式episodic)’构图;2.东汉初期至中期,西王母为正面角度,全人形,戴胜,左右有对称的侍从,组成巫鸿所称‘偶像式(iconic)’构图。东汉中期以后,有翼像普遍,东王公出现,西王母形式在各地不同,多种样式并存,有些地区又复现四分之三侧面角度。”[47]汪小洋则进一步划分为三个阶段:“第一个阶段,西汉末至东汉初,西王母为侧面像。……第二个阶段,东汉初至东汉中期,西王母为正面像。……第三个阶段,东汉中期至东汉末,东王公图像加入西王母的长生世界。”[48]尤可注意者,东汉之前的西王母形象为四分之三侧面造型,这一构图模式与马王堆汉墓T形帛画天门中二神人形象相类似。

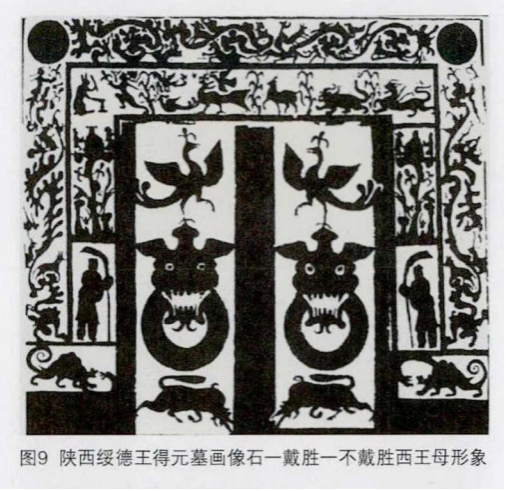

在汉代画像石中存在着双“西王母”现象,即两西王母呈现出对称出现甚至犹如镜像排布。李淞注意到陕西绥德地区的杨孟元墓、王得元墓中画像石呈现出双西王母的形态[49]。杨孟元墓发掘于1982年,据墓中中柱石上所刻“西河太守行长史事离石守长杨君孟元舍永元八年三月廿一日作”[50],可知该墓年代为东汉和帝永元八年(96)。图画有西王母形象的画像石一在墓门处,一在前后室间的过洞外侧,墓门处画像石(图8)[51]较为完整、清晰,鲜明地呈现出双戴胜西王母的特征。永元十二年(100)的王得元墓中西王母(图9)[52]则呈现出一戴胜、一不戴胜的形态。陕西地区的双西王母造型的“镜像”式对称分布,恰与马王堆汉墓T形帛画中二人相似。

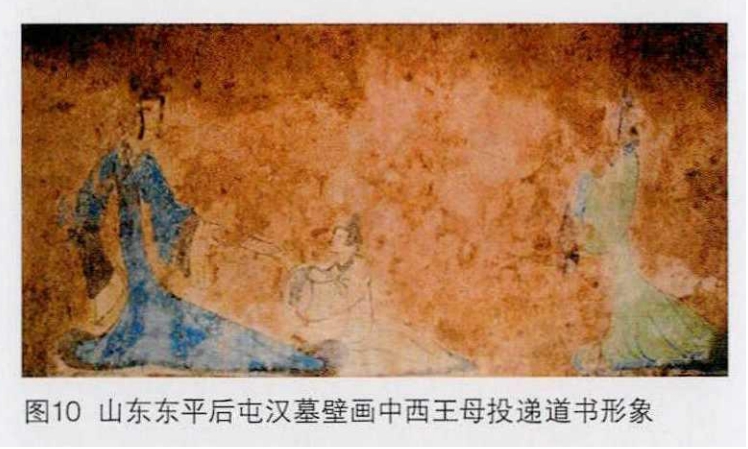

马王堆T形帛画中玄阙内二神人手中之红色物为沈约《与陶弘景书》中所言“方当名书绛简,身游玄阙”[53]之绛简,所谓绛简,应为红色简书[54]。唐人杜光庭《广成集》中说:“绛简朱编,得道署南昌之籍。”[55]宋代人任广在《书叙指南·道家流语》中认为绛简为仙籍[56]。可见,绛简与得道成仙紧密相连。在汉代,从文献记载和汉画遗存中均可发现西王母与道书间存在联系。《汉书·五行志》中载:“哀帝建平四年(3)正月,民惊走,持稾或棷一枚,传相付与,曰行诏筹。道中相过逢多至千数,或被发徒践,或夜折关,或逾墙入,或乘车骑奔驰,以置驿传行,经历郡国二十六,至京师。其夏,京师郡国民聚会里巷阡陌,设张博具,歌舞祠西王母。又传书曰:‘母告百姓,佩此书者不死。不信我言,视门枢下,当有白发。’至秋止。”[57]当时人所行之“诏筹”或书为何物,尚不明晰,但是,在此次西王母运动中有传递“书”的活动当可确知。《太平御览·道部三·真人下》引《尚书帝验期》:“王母之国在西荒。凡得道授书者,皆朝王母于昆仑之阙。王褒字子登,斋戒三月,王母授以琼花宝曜七晨素经。茅盈从西城王君诣白玉龟台,朝谒王母,求长生之道,王母授以玄真之经,又授宝书,童散四方。”[58]《尚书帝验期》中的记载表明西王母与“得道授书”存在关联。在山东东平后屯汉代壁画中有一幅图像(图10)[59],其中“彩绘三人,左侧一女子,向左侧转身子,伸手接跪地之人呈来信函;中间一男子双膝跪地,双手向左侧女子递送信函;右侧绘一人双手合于胸前,似乎向左侧站立女子表达心意”[60]。姜生认为画中左侧女子为西王母,中间人物所持之物为道书[61]。

五、从构图看西王母形象源自马王堆帛画中二神人

马王堆汉墓T形帛画自下至上可分为北海、太阴、玄阙、蒙谷四部分,玄阙的位置在北海之上,玄阙之上为蒙谷[62]。西汉焦延寿所撰《焦氏易林》中《乾·复》载有“三人为旅,俱归北海。入门上堂,拜谒王母,饮劳我酒”,《蒙·鼎》中作“三人为旅,俱归北海。入门上堂,拜谒王母。芳赐我酒,欢乐无疆”,《贲·井》中为“二人为旅,俱归北海。入门上堂,拜谒王母。劳赐我酒,女功悦喜”[63]。《焦氏易林》中之“入门”当指入天门,在“入门”之前为“归北海”。《十洲记》中说昆仑在“西海戌地,北海之亥地”,而昆仑被认为为“西王母之所治”[64],可见西王母所居昆仑在北海之内,欲至昆仑,需经北海。《后汉书·西域传》载:“大秦国一名犁鞬,以在海西,亦云海西国。地方数千里,有四百余城。……或云其国西有弱水、流沙,近西王母所居处,几于日所入也。”[65]从中可看出在汉人的观念里,西王母居处与“日所入”之地存在关联。《淮南子·天文训》中说日“至于虞渊,是谓黄昏。至于蒙谷,是谓定昏。日入于虞渊之汜,曙于蒙谷之浦”[66],虞渊与蒙谷,皆为日入之地。从汉代文献中关于西王母记载的只言片语中,可以发现其所居之昆仑与北海、蒙谷存在关联。在马王堆T型帛画中北海、蒙谷之间为太阴、玄阙。太阴之地为选鬼神之所在,在武梁祠山墙画像石中对应楼阁拜谒图与众多历史人物[67],在其上有西王母、东王公的神仙世界[68],而这一位置在马王堆帛画中对应的为玄阙。

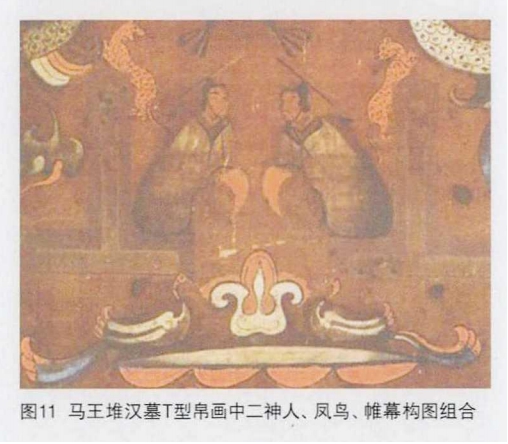

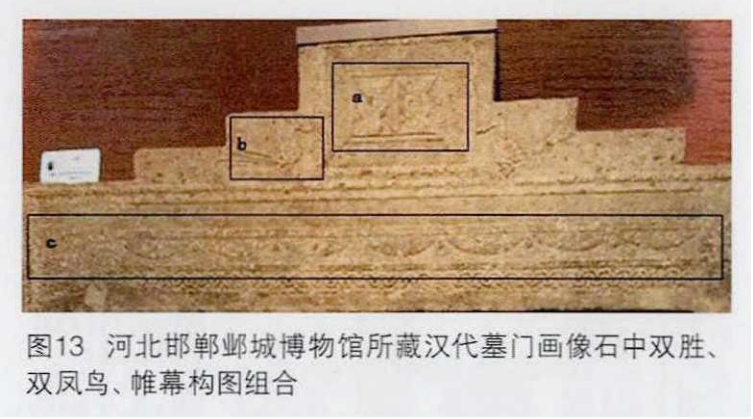

在汉画中,可以较为清晰地看到从帷幕、凤鸟、二神人构图组合到帷幕、凤鸟、西王母构图组合的演变过程。在马王堆汉墓帛画中显示出二神人与其下的凤鸟、帷幕构成一种组合形式(图11)[69]。武梁祠后壁画像石中,西王母与其下的帷幕亦成为一种构图形式(图12)[70],这一组合似乎可以看成是对马王堆汉墓帛画中玄阙二神人、凤鸟、帷幕组合的沿袭。在武梁祠画像石中,凤凰图案也有所保留,位于楼阁拜谒图之中[71]。在河北邯郸邺城博物馆所藏汉代墓门画像石中也显示出这一构图形式(图13)[72]。该画像石构图简单,但重要的象征符号一应俱全,如帷幕图案(c部分)和其上的双凤鸟(b部分)。尤为可贵的是,该画像石在双凤鸟间刻画有一对胜的形状(a部分),胜为汉代西王母形象的典型特征。邺城博物馆所藏画像石中的构图组合承袭了马王堆帛画中玄阙二神人、双凤鸟、帷幕与武梁祠中西王母、帷幕的构图形式。

六、余论

基于以上所论诸点,笔者认为马王堆汉墓T形帛画天门中之二神人可能为后世之西王母、东王公形象的原型。这一推断似乎与传统研究中认为东王公要晚于东汉时期才出现的观点相左,如巫鸿认为东王公的出现不会早于公元二世纪[73]。但是,东王公晚于东汉才出现的观点已然受到出土资料的挑战,西汉宣帝时海昏侯刘贺墓所出孔子衣镜图文明确表明,其时东王公已与西王母成对出现。此外,童谣“着青裙,入天门,揖金母,拜木公”的发生时间设定在西汉初年,应有一定历史背景考量而非随意安排。上述推断若成立,也许可以将东王公出现的时间提前至西汉早期。

从事图像生产的匠人,往往恪守着一种程式化保守的本分,即“艺师们总爱修改既有母题,而不创新腔”,因为通过“修改、丰富或简化一个既有的复杂之型构( configuration),往往比凭空造一个容易”[74]。汉代工匠也如此,他们对旧有图像故事进行改造,赋予其新的意义。这在泗水捞鼎图的演变过程中有较为充分的体现。邢义田分析说:“泗水一带必然曾经流传秦始皇捞鼎不获的故事。当地人不可能不知道秦始皇才是故事的主角。当画工想要借用这个众人熟知的故事为其他的目的服务时,一个简单的手法就是保留关键元素,例如捞鼎;增添新元素,例如龙;去掉或模糊化不须要,或不想那么清楚呈现的部分,例如秦始皇。齐鲁百姓对秦始皇的印象想必不佳,他追求的神仙却是人人向往。于是将故事的主角秦始皇模糊成大王,使期待升仙的墓主进入画面,再在鼎中加入始皇捞鼎故事中原来没有的龙。这不是偷天换日,十分自然而简单的手法吗?”[75]从中可见,对旧有图像进行小幅度修改使之适应新的需要,是汉代工匠惯用的伎俩。这一手法,可能同样被应用于创造西王母形象的过程,即将马王堆汉墓T形帛画天门中二神人予以改造,赋予其西王母的身份。

汉代西王母形象的演变过程大体可勾勒为:改造马王堆帛画中天门内二神人为西王母——四分之三侧面像——正面像——符号象征的胜。在汉画中较早可能并无西王母的形象,随着西汉中期民间西王母信仰的增强,便产生了为其图画形象的需要,画工们采用了较为简捷的做法,将当时画像中呈四分之三侧面像且对称出现在天门之内的二神人形象改造成了西王母形象,使得早期西王母图像呈现出类似特征。其后汉画中的西王母形象虽经历了从侧面到正面乃至被简化的变化历程,但是部分构图形式仍然有所留存。

注释:

[1]郭庆藩:《庄子集释》,中华书局,1961年,第246-247页2。

[2]李秋香:《近30年来的汉代民间信仰研究》,《史学月刊》,2010年第3期,第115-117页。

[3][美]巫鸿著,柳杨、岑河译:《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》,生活·读书·新知三联书店,2015年,第125-160页。

[4]李淞:《论汉代艺术中的西王母图像》,湖南教育出版社,2000年。

[5]王子今、周苏平:《汉代民间的西王母崇拜》,《世界宗教研究》,1999年第2期,第118页。

[6]同注[2],第116页。

[7]王煜、唐熙阳:《汉代西王母图像与西方女神像之关系及其背景》,《考古与文物》,2015年第5期,第94页。

[8]同注[3],第149-151页。

[9]同注[3],第129页。

[10]洛阳博物馆:《洛阳西汉卜千秋壁画墓发掘简报》,《文物》,1977年第6期,第12页。

[11]洛阳博物馆:《洛阳汉代彩画》,河南美术出版社,1986年,第24页。

[12]同注[10],第8页。

[13]孙作云:《洛阳西汉卜千秋墓壁画考释》,《文物》,1977年第6期,第19页。

[14]同注[4],第39-40页。

[15][日]林巳奈夫:《对洛阳卜千秋墓壁画的注释》,《华夏考古》,1999年第4期,第92页。

[16]贺西林:《洛阳卜千秋墓墓室壁画的再探讨》,《故官博物院院刊》,2000年第6期,第73页。

[17]王意乐、徐长青、杨军、管理:《海昏侯刘贺墓出土孔子衣镜》,《南方文物》,2016年第3期,第62页。

[18]同上注,第64页

[19]同上注,第68-69页。

[20]洛阳市第二文物工作队:《洛阳汉墓壁画》,文物出版社,1996年,第137页。

[21]洛阳市第二文物工作队:《洛阳偃师县新葬壁画墓清理简报》,《文物》,1992年第12期,第6页。

[22]同注[4],第283页。

[23]傅举有、陈松长:《马王堆汉墓文物》,湖南出版社,1992年,第21、23页。

[24]湖南省博物馆、中国科学院考古研究所:《长沙马王堆一号汉墓》(上集),文物出版社,1973年,第41页。

[25]湖南省博物馆、湖南省文物考古研究所编著:《长沙马王堆二、三号汉墓》,文物出版社,2004年,第106页。

[26]安志敏∶《长沙新发现的西汉帛画试探》,《考古》,1973年第1期,第45页。

[27]顾铁符:《座谈长沙马王堆一号汉墓——关于帛画》,《文物》,1972年第9期,第60页。

[28]俞伟超:《马王堆一号汉墓帛画内容考》,《先秦两汉考古学论集》,文物出版社,1985年,第154-156页。

[29]彭景元:《马王堆一号汉墓帛画新释》,《江汉考古》,1987年第1期,第72页。

[30]姜生:《马王堆帛画与汉初“道者”的信仰》,《中国社会科学》,2014年第12期,第195页。

[31]王煜:《也论马王堆汉墓帛画——以阊阖(璧门)、天门、昆仑为中心》,《江汉考古》,2015年第3期,第93页。

[32]陶弘景撰:《真浩》卷五,中华书局,2011年,第85页。

[33]同注[4],第57页。

[34]重庆巫山县文物管理所中国社会科学院考古研究三峡工作队:《重庆巫山县东汉鎏金铜牌饰的发现与研究》,《考古》,1998年第12期,第77页。

[35]赵殿增、袁曙光:《“天门”考——兼论四川汉画像砖(石)的组合与主题》,《四川文物》,1990年第6期,第5页。

[36]李卫星:《对四川汉画“天门”图像考释之我见》,《四川文物》,1994年第3期,第60页。

[37]同注[34],第79页。

[38]同注[4],第174-179页。

[39]龚廷万、恭玉、戴嘉陵编著:《巴蜀汉代画像集》,文物出版社,1998年,图版373。

[40]李国新编著:《中国汉画造型艺术图典·神仙》,大象出版社,2014年,第40页。

[41]临沂市博物馆编:《临沂汉画像石》,山东美术出版社,2002年,第16页。

[42]南京博物院、山东省文物管理处编:《沂南古画像石墓发据报告》,文化部文物管理局,1956年,图版25、26

[43]霍巍:《阙分幽明:再论汉代画像中的门阙与“天门”》,巫鸿、朱青生、郑岩主编:《古代墓葬美术研究(第四辑)》,湖南美术出版社,2017年,第85页。

[44]同注[27],第60页。

[45]袁珂:《山海经校注》卷二,北京联合出版公司,2013年,第45页。

[46]同注[34],第78页。

[47]同注[4],第289页。

[48]汪小洋:《汉画像石中西王母图像的装饰性》,《装饰》,2014年第12期,第75页。

[49]同注[4],第139-140页。

[50]绥德县博物馆:《陕西绥德汉画像石墓》,《文物》,1983年第5期,第30页。

[51]同上注,第29页。

[52]同注[4],第140页。

[53]严可均辑:《全梁文》卷二八,商务印书馆,1999年,第309页。

[54]姚立伟:《马王堆汉墓T形帛画与“远游”北极》,《中国美术研究》,2017年第23辑,第27页。

[55]杜光庭:《广成集》,中华书局,2011年,第73页。

[56]任广:《书叙指南》,中华书局,1985年,第144页。

[57]班固:《汉书》卷二七,中华书局,1962年,第1476页。

[58]李昉等撰:《太平御览》,中华书局,1960年,第2951页。

[59]山东省文物考古研究所、东平县文物管理所:《东平后屯汉代壁画墓》,文物出版社,2010年,彩版四〇。

[60]同上注,第105页。

[61]姜生:《汉帝国的遗产:汉鬼考》,科学出版社,2016年,第497-498页。

[62]同注[54],第23-33页。

[63]焦延寿撰,尚秉和注:《焦氏易林注》,光明日报出版社,2005年,第4、44、226页。

[64]东方朔:《十洲记》,上海古籍出版社,1990年,第7页。

[65]范晔:《后汉书》卷八八,中华书局,1965年,第2919-2920页。

[66]刘文典:《淮南鸿烈集解》,中华书局,1989年,第109页。

[67]姚立伟:《汉画中“选鬼神于太阴”信仰的演变》,《美术学报》,2018年第6期,第12-13页。

[68]同注[3],第108-109页。

[69]同注[23],第19页。

[70]朱锡禄编著:《武梁祠汉画像石》,山东美术岀版社,1986年,第45页。

[71]同注[67],第13页。

[72]笔者于2017年8月18日拍摄于河北省邯郸市邺城博物馆。

[73]同注[3],第125页。

[74]缪哲:《以图证史的陷阱》,《读书》,2005年第2期,第141-142页。

[75]邢义田:《画为心声:画像石、画像砖与壁画》,中华书局,2011年,第418页。

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=278

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】