-

5月14日

-

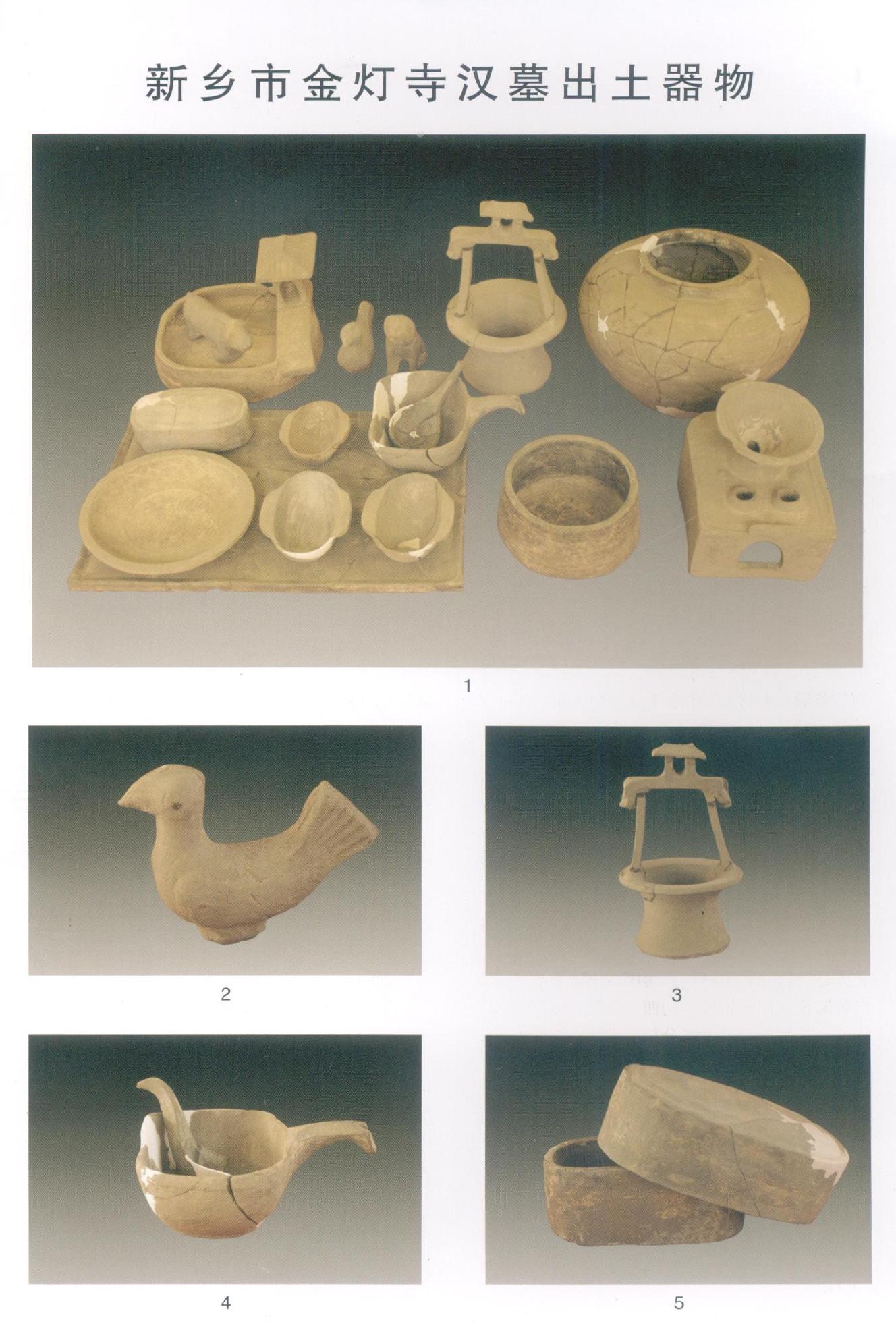

河南新乡老道井墓地金灯寺墓区汉墓清理简报

郑州大学历史学院考古系、河南省文物局南水北调文物保护办公室

原文发表于《考古与文物》2008年第5期,5-12页

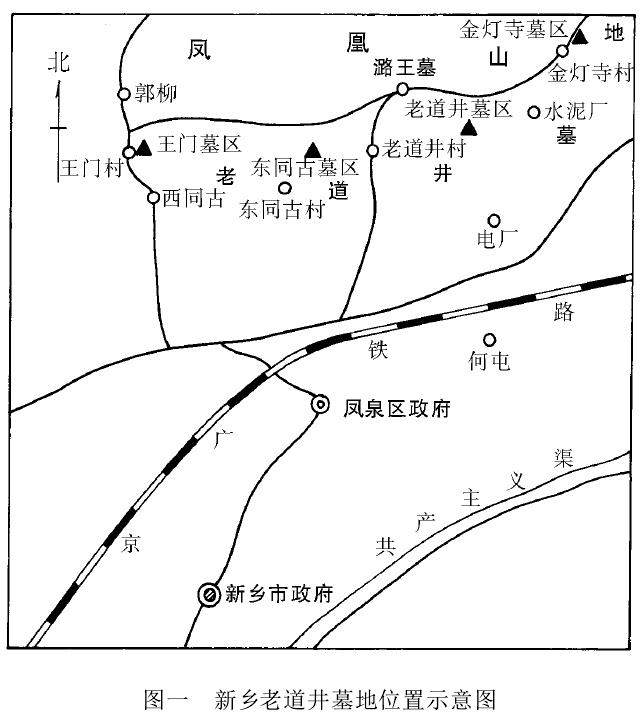

老道井墓地位于新乡市北约10公里的凤泉区潞王坟乡,墓地北依太行山余脉凤凰山,系凤凰山向南延伸的岗坡地带,地势略高,南临京广铁路,向北不远处即是明代潞王墓。这里自古就流传着“头枕凤凰山,脚蹬老龙潭”的选墓传说。金灯寺墓区位于老道井墓地最东端的金灯寺村北约一公里的南水北调中线干渠614~616公里处,海拔106米。地势由北向南倾斜,其东部和南部地势比较平坦。南水北调中线干渠在这里由东西向转为西南)东北向,从墓地中心穿过,占压墓地东西长约650米,南北宽约100米,面积约65000平方米(图一)。为配合南水北调中线工程文物保护项目,郑州大学历史学院考古系受河南省文物局南水北调文物保护办公室委托,并报请国家文物局批准,于2005年12月对其渠线占压部分进行了发掘。此次共清理墓葬16座(M6因其墓室被高压电线塔基所压,只清理了其南端的斜坡墓道,具体情况不明),其中汉墓10座,宋墓5座。现仅将汉墓简报如下。

一、墓葬形制

10座汉墓,有墓道者墓道多呈长方形斜坡状,墓室明显宽于墓道,且多数被盗掘或已经坍塌,墓顶情况不详。按照墓室的多少可分为三类。

(一)双室墓3座。由墓道、甬道、前室和后室等几部分组成,墓道均为长方形斜坡状。又分铺砖土圹墓和砖室墓两种。

1.铺砖土圹墓1座。墓道位于墓室东侧,前室宽于后室,仅在前室南部铺砖。

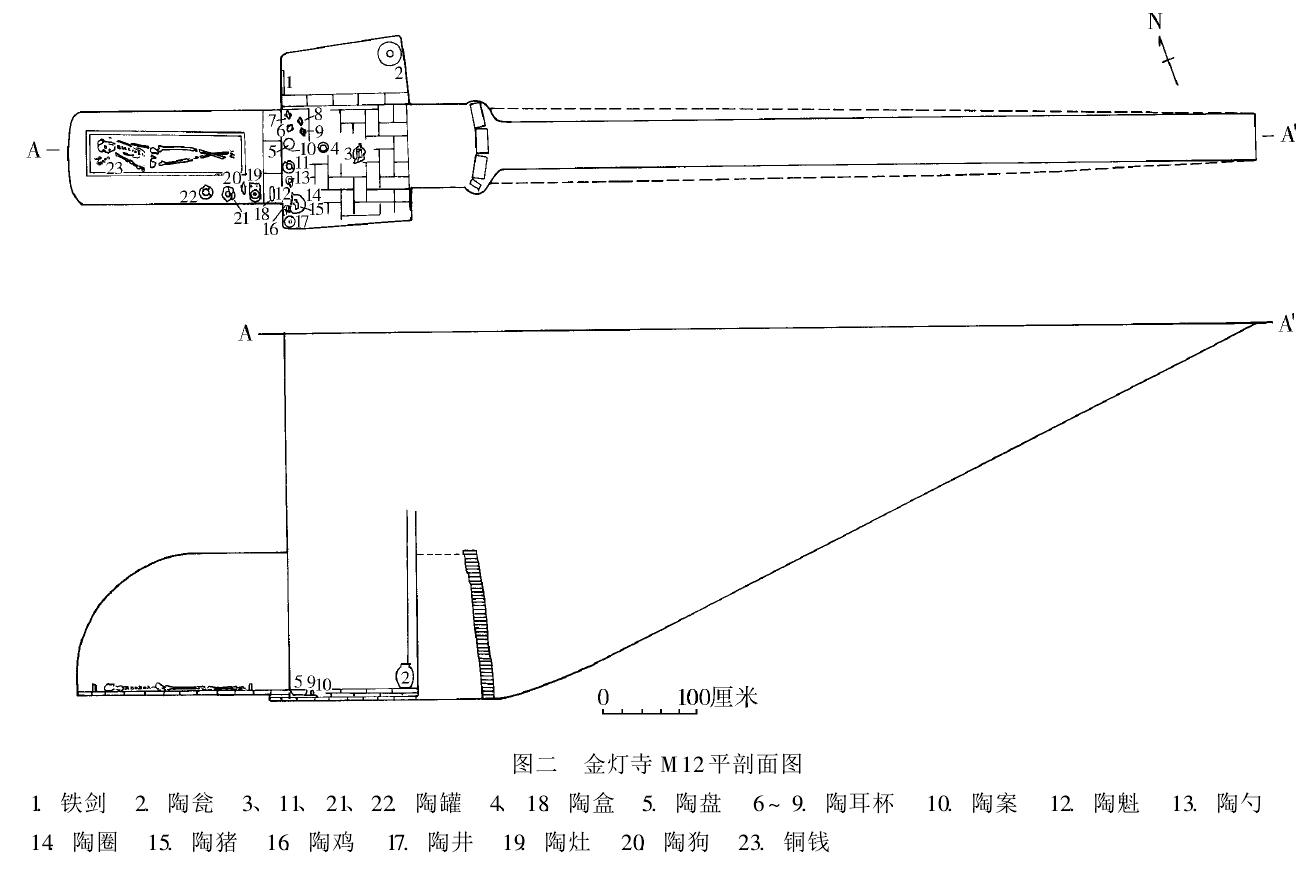

M12位于05XL)JT0406中部,北与M9相邻,方向109°。由墓道、封门、甬道、前室和后室组成。墓道位于墓室东端,平面呈长方形,长8.36、宽0.52米,向下渐宽,至封门处最宽为0.8米,深度距地表自东向西0.72~4.72米,坡长9.25米,坡度25°,至墓道底部时明显变缓。在墓道与墓室之间发现封门,以30层青砖平铺错缝内弧封堵。甬道较长,长0.6、宽0.9米。前室已经塌陷,呈横长方形,被首尾相接条形砖分成南北两部分。北半部分为一生土平台,略高出南部,长1.4、宽0.5~0.6米。南半部分用青砖斜向交叉平铺,长宽均为1.4米。后室位于前室西部,由三块条形砖横铺与前室隔开。后室呈纵向长方形,高于前室,0.4米处顶部前高后低,呈抛物线形,底部也是青砖斜向交叉平铺,长2.3、宽1、高1.5米。在后室偏北处发现一棺,仅存棺痕,长1.74、宽0.48米,棺内置人骨一具,保存较好,头向西,仰身直肢葬,经鉴定为中年男性。该墓未被盗掘,随葬品较丰富,有陶瓮1、罐4、盘1、案1、耳杯4、魁1、勺1、灶1、井1、盒2、圈1、狗1、鸡1、猪1件,铁剑1件,五铢钱35枚(图二)。

2.砖室墓2座。由墓道、封门、甬道、前室、过道、后室等部分组成。墓道均位于墓室北部,前后室等宽。该类墓破坏严重。

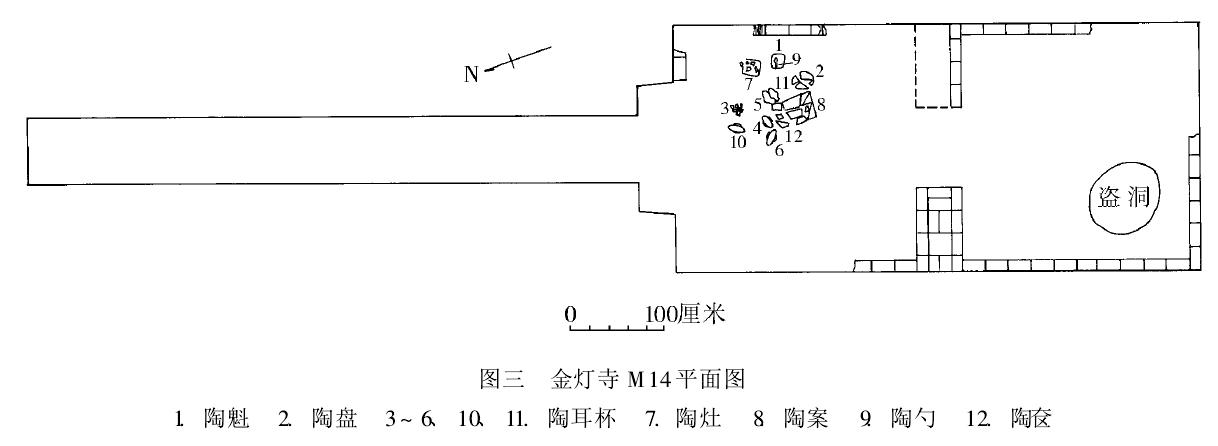

M14位于05XL)JT0506的西部,方向20°。斜坡墓道,平面为长方形,直壁,长7.3、宽0.80米,深度距地表自北向南为0.3~2.9、坡长7.8米,坡度为25°。甬道上部呈拱形,向内渐变宽,长0.6、宽1.52~1.60、高1.78米。墓室分前后两室,前室长2.9、宽3米,后室长2.9、宽3米,前、后室由一道厚约0.56米的砖砌墙隔开,砌墙两侧砖为顺砖错缝平砌,前、后室间有过道相连,过道宽0.96、长0.56米。另外,在后室西南角发现一圆形盗洞,直径约0.9米。墓内除一些碎陶器残片外,已空无一物。从陶器残片看,计有器物12件,即耳杯6、魁1、盘1、灶1、案1、勺1、奁1件等(图三)。

(二)单室墓6座呈“甲”字形。由墓道、甬道和墓室三部分组成。墓道为长方形斜坡状,墓室为纵长方形或略作纵长方形,根据其建筑结构可分为土洞墓和砖室墓两种。

1.土洞墓4座。大多被盗。其中M1、M2的墓道位于墓室北部,M8的墓道位于墓室的西南部,M9的墓道位于墓室东侧。

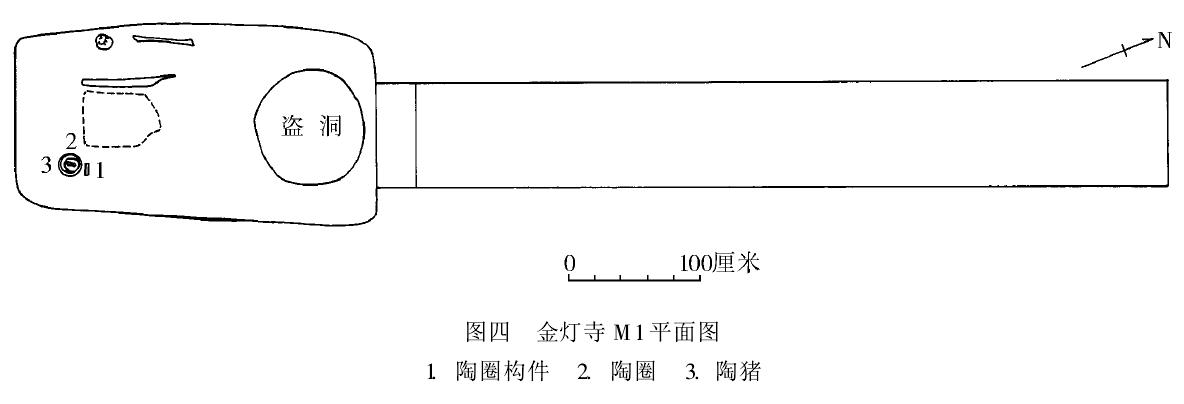

M1位于05XL)JT0303的西北部,东与M2相邻,方向20°。斜坡墓道,平面为长方形,直壁,长5.8、宽0.8米,深度距地表自北向南0.3~3.1、坡长6.5米,坡度约28°。其南端为一短甬道与墓室相连接,甬道口上部呈拱形,拱高0.2米,拱门总高约1.5、宽0.8、进深0.3米。墓室平面呈圆角纵长方形,长2.75、宽1.52米,墓室顶部为拱形顶,仅残存壁高约1.5米。墓室中部仅见一块长约0.6、宽约0.4米的木板朽痕,其他不详。发现人骨属两个个体,均糟朽甚剧,头向及葬式不明。另外在墓室中部近墓道处发现一圆形盗洞,直径0.9米,为竖井状。墓室底部东南角残存有少量随葬品,均为陶器,计有圈、猪各1件(图四)。

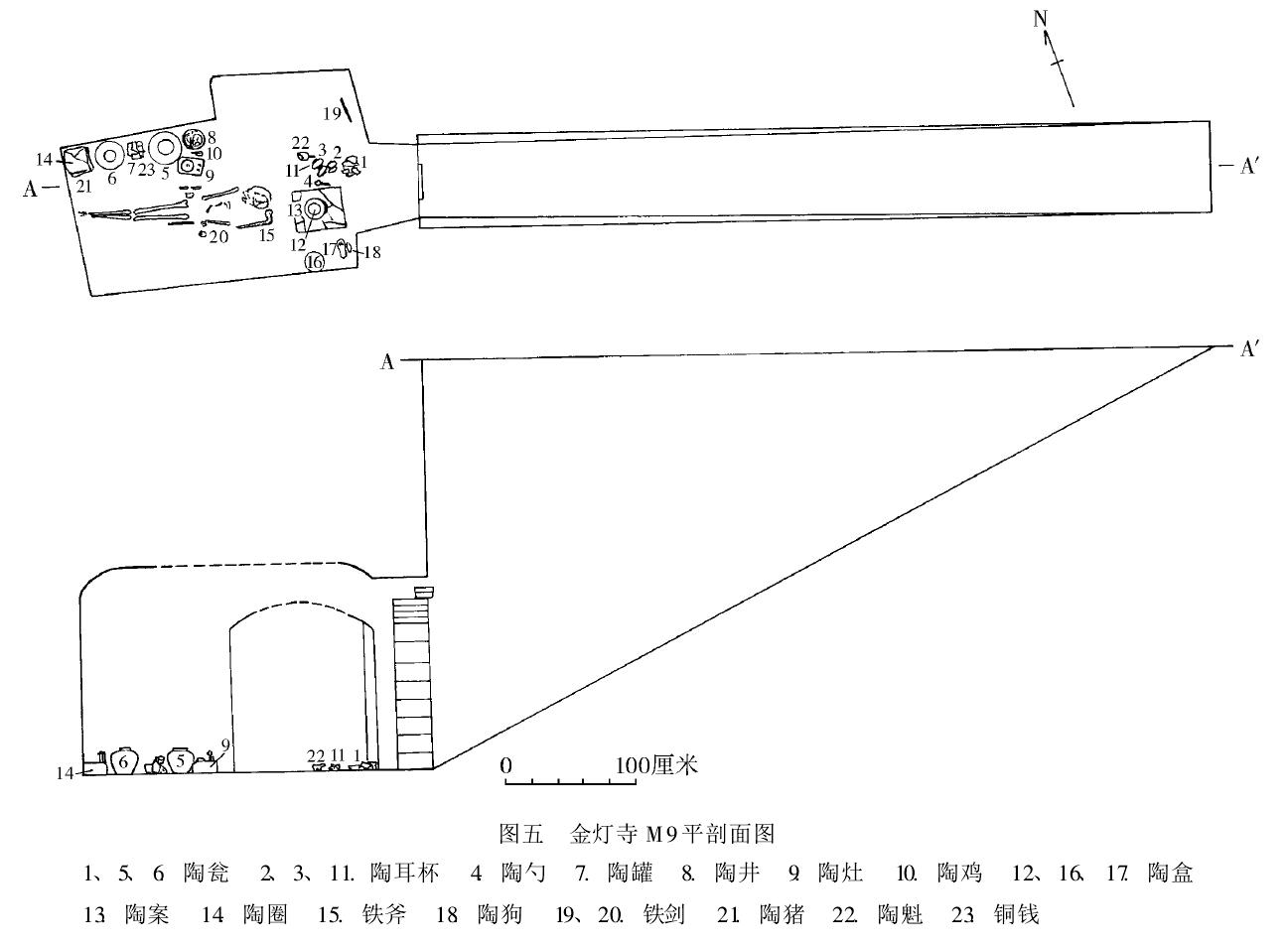

M9位于05XL)JT0207中部,方向110°。未被盗扰,斜坡墓道,平面呈长方形,上宽下窄,长6.2、宽0.7米,深度距地表自东向西0.6~3.8米,墓道下部宽0.56、坡长7.9米,坡度约29°。南端为一短甬道与墓室相连接,甬道口由青砖封门,上部呈拱形,拱高0.2米,拱门总高约1.5、宽0.6、进深0.4米。墓室平面略呈纵长方形,四壁及墓底均十分规整,长2.4、宽1.25米,顶部仍能看出为拱形,残高1.4~1.6米。墓室近墓道的北部带有一个进深较浅的耳室,亦为拱形,进深0.35、宽1.12米,高不详,仅残壁高112米。墓室内葬具已朽,发现一具人骨,单人仰身直肢葬,头向东,骨架保存一般,经鉴定为老年男性。该墓未被盗掘,随葬品丰富,计有瓮3、罐1、耳杯3、勺1、井1、灶1、鸡1、盘1、案1、圈1、奁1、盒3、狗1、魁1、猪1、铁斧1、铁剑2、五铢钱5枚(图五;封三,1)。

2.砖室墓2座。均被盗扰。呈“甲”字形,墓道位于墓室的北部。

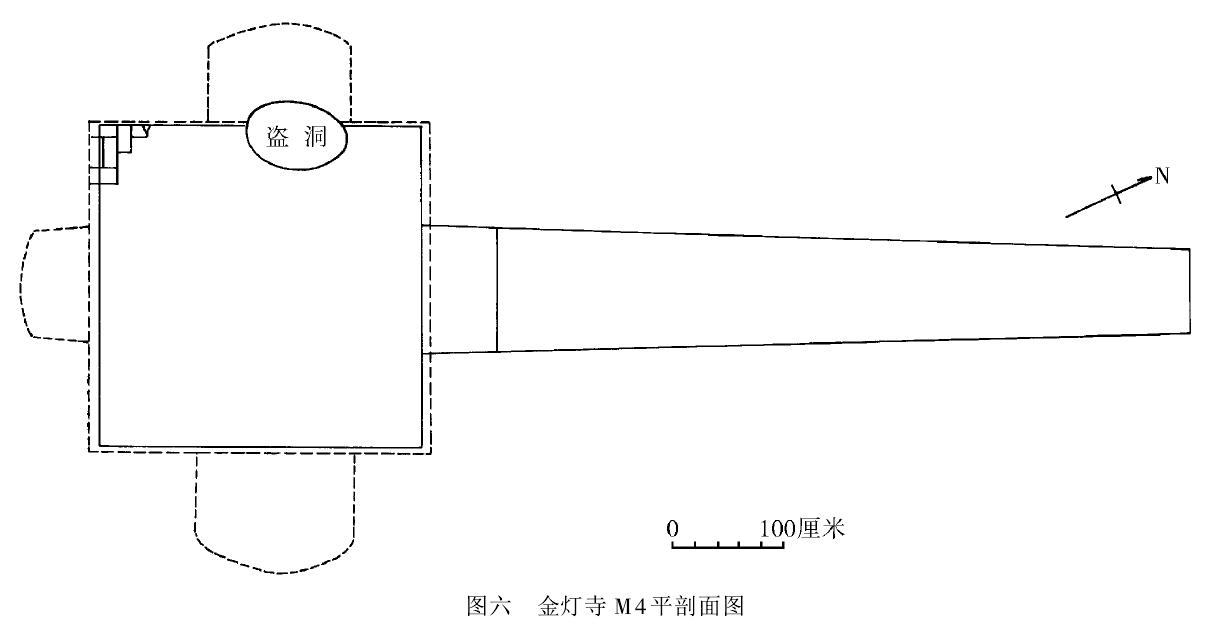

M4位于05XL)JT0208西南部,方向为25b。斜坡墓道,直壁,平面略呈梯形,南宽北窄,长6.98、宽0.76~1.02米,深度距地表自北向南0.2~3.2、坡长7.6米,坡度27°。甬道上部呈拱形,进深0.6、高1.68、宽1.02米。墓室近方形,长2.92、宽2.93米,顶部情况不详,室内西南角保存有高约0.54米砌砖。东、南和西壁各发现壁龛一个,均为拱形,向内斜弧下收,东壁龛高1.10、宽1.44、进深1.08米;南壁龛高1.20、宽1.04、进深0.62米;西壁龛高1.0、宽1.30、进深0.90米。另外,墓室北部发现一椭圆形盗洞,长径0.92、短径0.64米。该墓因被盗扰,随葬品较少,原摆放位置不详,计有陶圈2、猪1、耳杯1、盒1、奁盒1、魁1、铁刀1件,均残碎不堪(图六)。

(三)竖穴砖椁墓1座。

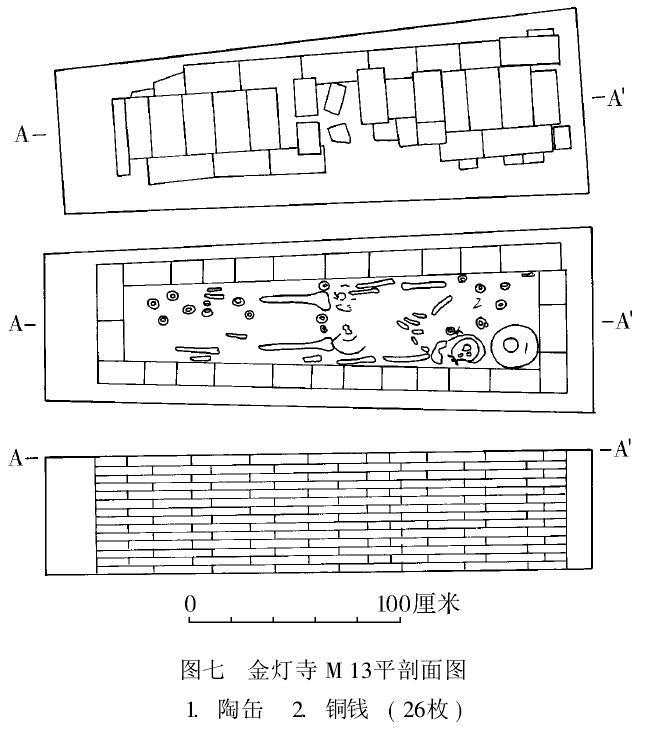

M13位于05XL)JT0308的中部偏南,方向198°。长方形竖穴小砖室墓,无墓道。墓圹平面略呈梯形,南宽北窄,长2.60、宽0.7~0.9、墓口深0.57、墓底深1.14米。墓口为平顶,顶部为横砖平铺,墙砖为顺砖错缝平砌,地砖以横向错缝平铺,墙砖建于地砖之上,整个砖室的作用相当于椁室,室内未发现葬具。墓内有骨架一具,保存状况较差,头向南,仰身直肢葬,经鉴定为中年男性。随葬品有陶缶1件,铜钱26枚,其中五铢11、环五铢2、剪轮五铢10枚,3枚残(图七)。

二、随葬品

由于大多数墓葬被盗扰,多数器物在墓室内摆放较为杂乱,但通过个别完整墓葬来看,随葬器物主要置于墓室的前室或棺的一侧。共出土器物135件,主要为陶器,另有铁器和铜钱等。

(一)陶器64件。均为泥质灰陶,个别颜色较深或略浅,轮制器较多,也有模制和手制,火候较高。

瓮10件。大多残,器身扁矮,底小于口。依口、唇形态的变化分二式。

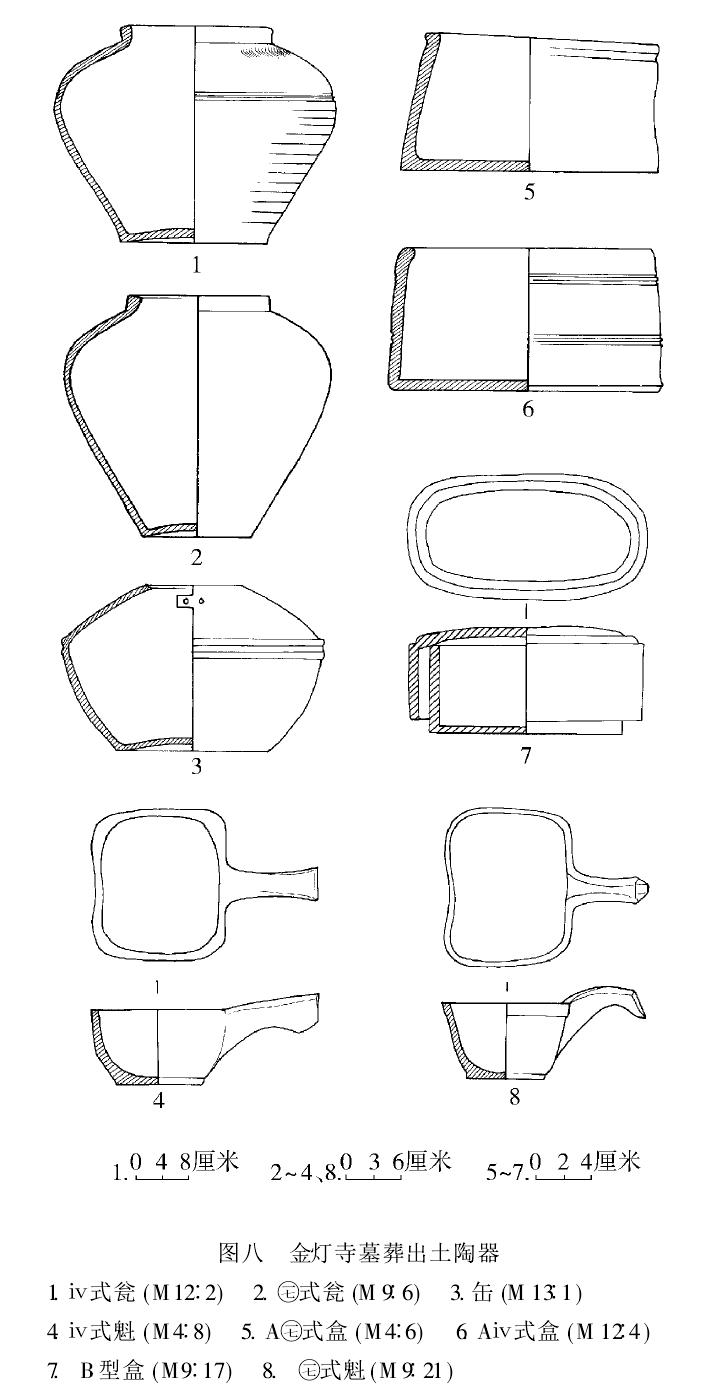

IV式6件。直口,方唇微外斜,溜肩,鼓腹,下腹斜收,平底微内凹。标本M12:2,肩部饰有一周蓖纹,肩部饰两周凹弦纹,肩以下为刮过的宽带暗纹。轮制。口径19.2、腹径36、底径18.4、高27.2厘米(图八,1)。

[十七]式4件。敛口,方唇内斜,溜肩,鼓腹,下斜直内收,平底微内凹。标本M9:6,素面,轮制。口径13.2、腹径25.2、底径7.2、高22.8厘米(图八,2)。

缶1件。标本M13:1,敛口,方唇,折肩,弧腹内收,平底微凹。肩部有两条突棱,两突棱之间形成一周凹槽,肩部近口沿处的一侧有两个圆孔。高15.6、最大径34.6、底径14.4、口径8.7厘米(图八,3)。

盒6件。根据形状可分两型。

A型3件。圆形。无盖,仅存盒身,斜直壁,口大底小,平底。依唇部的变化分二式。

IV式2件。圆唇内敛,器身饰有两组凹弦纹,每组两周。标本M12:4,圆唇。口径7.8、底径8.6、高9厘米(图八,6)。

[一七]式1件。方唇外侈,唇下有一周凹槽。标本M4B6,口径14.4、底径16.2、高8.6厘米(图八,5)。

B型3件。椭圆形。由盖和身两部分组成,盖顶部为弧顶,四周有一圈凸起,四壁较直。身在盖内部,窄平沿,四壁较直,平底。标本M9:17,盖长14.8、宽7.8、身长12、宽5、通高6.6厘米(图八,7;封三,5)。

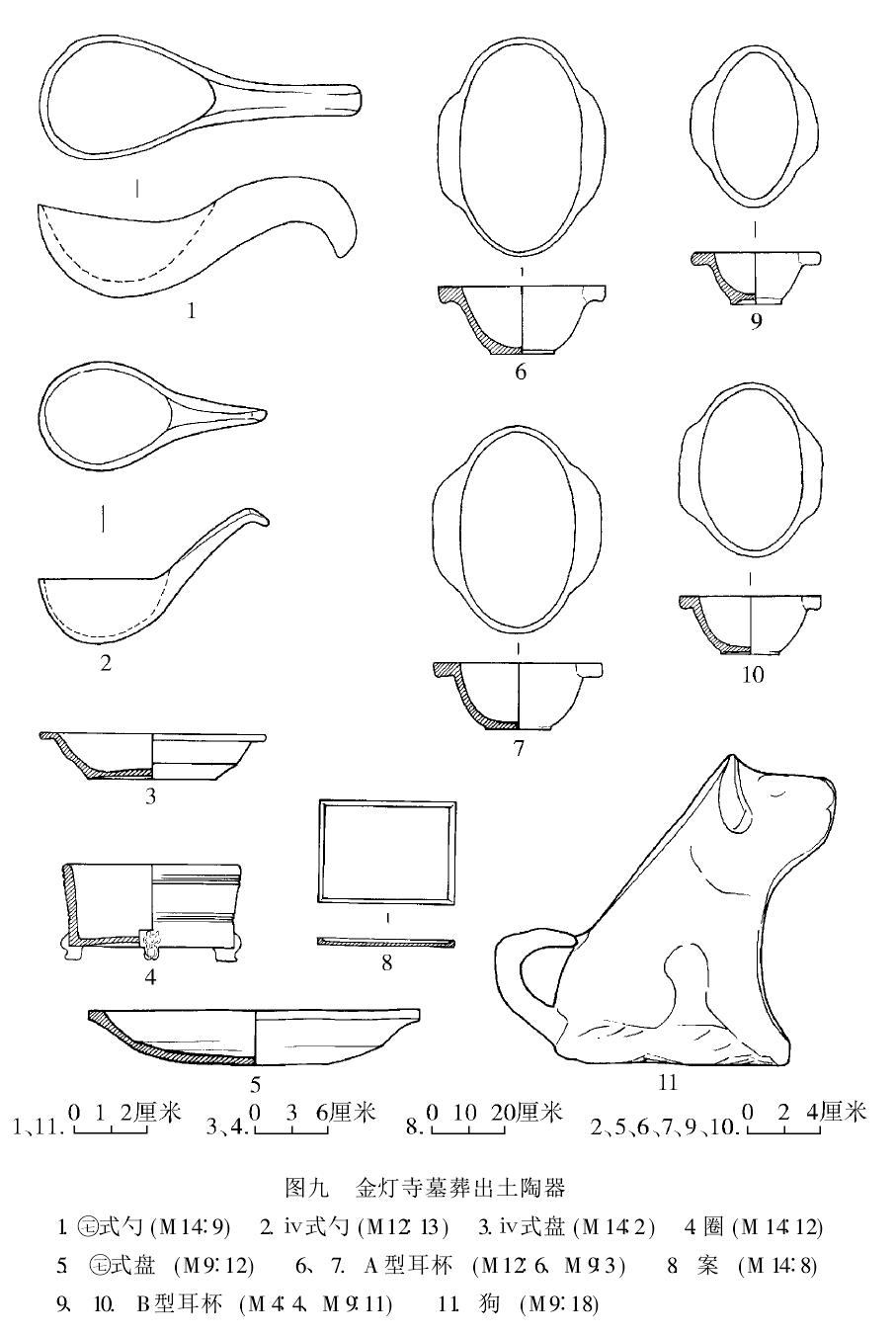

盘3件。圆形,敞口,折腹,大平底,素面。依沿部及腹部的变化分二式。

IV式1件。圆唇,宽折平沿,腹较深。标本M14:2,平底略内凹。口径21、底径12、高4.2厘米(图九,3)。

[一七]式2件。方唇,窄平沿外卷,腹较浅。标本M9:12,盘内中腹部有一周凸棱,内底稍内

进。口径20.6、底径8.6、高3.4厘米(图九,5)。

奁1件。标本M14B12,通体呈筒状,圆唇,直口外侈,斜直腹,平底微内凹,蹄形三足。器表上部有二周凹弦纹,下部有一周凹弦纹。口径16.5、底径14.7、足高2.7、通高9厘米(图九,4)。

魁5件。口部形状近似圆角长方形,斜壁下弧收,椭圆形假圈足,器身一侧上方附一柄,素面。依器身形状及柄的变化分二式。

IV式1件。方唇,直壁下弧收,柄与口部基本处于同一平面。标本M4:8,口长14.4、宽12.6、底长8.9、宽8.1、高8.7厘米(图八,4)。

[十七]式4件。方唇,外有一周宽带突起,斜直壁,柄上翘呈拱形。标本M9:21,口长15、宽约12、底长13.8、宽7.2、通高9厘米(图八,8;封二,4)。

勺3件。口部为椭圆形或近椭圆形,圜底,柄上翘,素面。依柄部形状之不同分二式。

IV式2件。柄部斜直上翘,近末端略下勾。标本M12:13,长14.2、宽6.8、高4厘米(图九,2)。

[一七]式1件。柄部上翘呈拱形,中部开始下勾。标本M14:9,长10、宽3.8、高3.8厘米(图九,1)。

耳杯16件。呈船形,椭圆形口,较宽的两侧附有新月形耳,耳与口处于同一平面,耳下弧腹内收,底呈假圈足或圈足,多素面,个别器内涂有朱漆。依器形大小及底部的不同分两型。

A型8件。器型较大,平底假圈足。标本M9:3,长径12.8、短径10.4、高4.2厘米(图九,7)。标本M12:6,长径13.6、短径10.4、高4.2厘米(图九,6)。

B型8件。器形较小,假圈足。标本M9:11,长径10.8、短径8.8、高3.6厘米(图九,10)。标本M4:4,长径10、短径8、高3.2厘米(图九,9)。

案4件。长方形,四周有沿,素面。标本M14:8,长42.5、宽32、高2厘米(图九,8)。

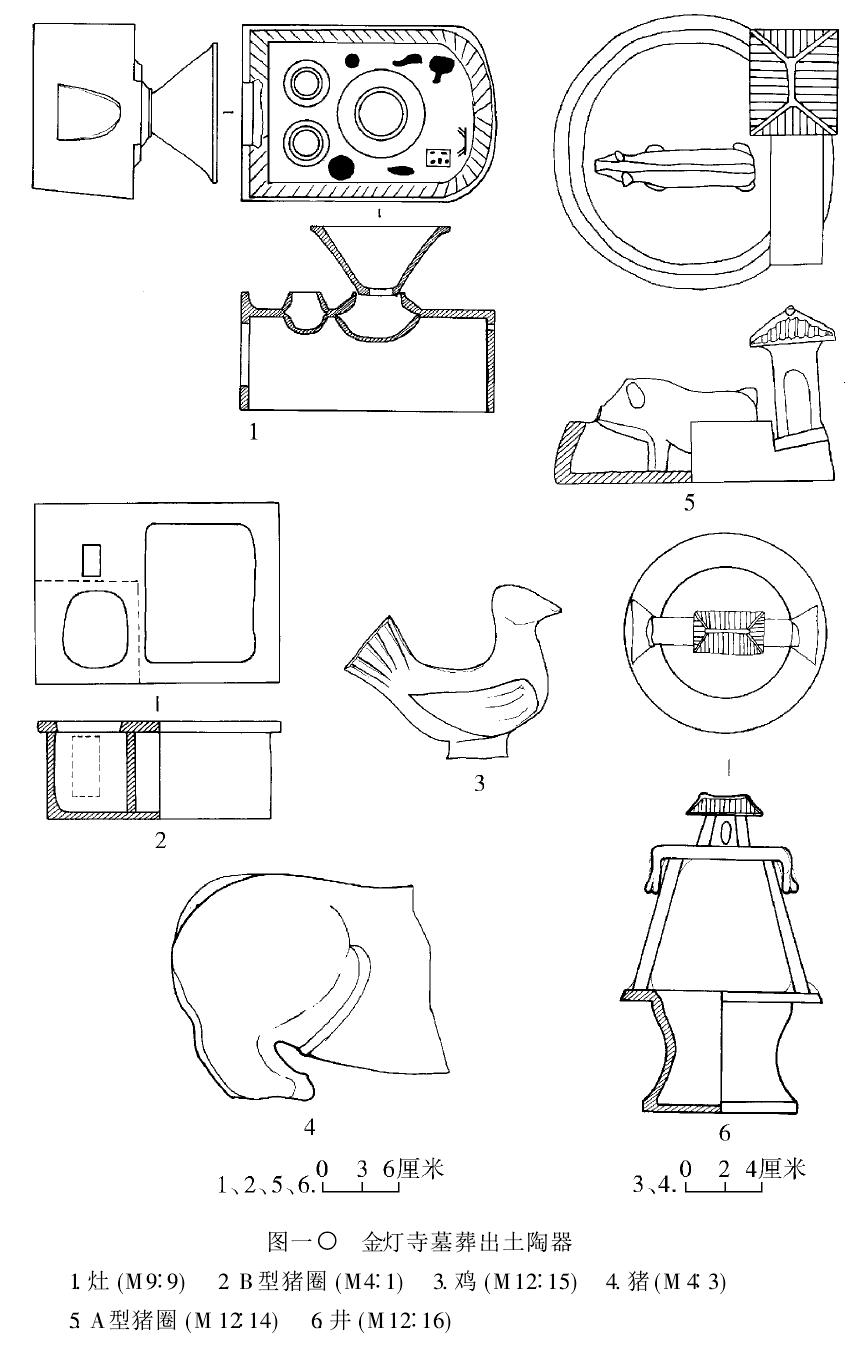

灶3件。其中一件残。平面均为马蹄形,有三个灶眼,模制。标本M9:9,三个灶眼均与釜相连,前部并列两个小釜,后部有一大釜,釜上置有甑。灶门呈拱形,灶面上印有炊具、生活用品等纹样,灶的背部有一小孔,为出烟孔。甑为平折沿,敞口,方唇,斜直腹,底部残缺。整个灶身长21.9、宽15、高8.7、通高15.9厘米(图一〇,1)。

猪圈5件。依其形状之不同分两型。

A型3件。口部和底部均近圆形。标本M12:14,圈内有一站立的猪,一侧上部有一长方形泥板,泥板一端安置一方形厕,拱形门,四阿式顶。口径21、底径24:3、高514、通高15:3厘米(图一〇,5;封面)。

B型2件。长方形,上部有沿,下部直壁,平底。标本M4:1,圈面上一边为方形的猪圈,另一边有两个孔,一孔相对较小,长方形,通向下面的猪圈,应为厕所,一孔为椭圆形,向下通向圈外一侧的圈门。圈面长21、宽15.3厘米,圈底长19.2、宽17.4、高8.4厘米(图一〇,2)。

井2件。由井筒和井栏两部分组成。井筒为圆形,束腰,平底,井栏作“井”字形置于井筒上,井架两端下折呈兽首状,井亭为四阿式,内有滑轮装置。标本M12:16,井筒口径18、底径13、高10.5、通高27.6厘米(图一〇,6;封三,3)。

猪1件。模制,合范制成。标本M4:3,猪身残,仅剩臀部,上有彩绘,但已剥落较严重。作站立状,尾巴下垂。残长15、高13厘米(图一〇,4)。

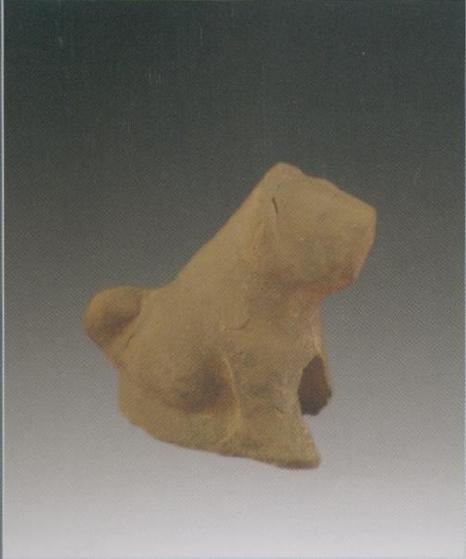

狗2件。形制相同,模制,合范制成。标本M9:18,制作较粗糙,面部轮廓模糊,呈蹲踞状,耳下垂,尾巴上翘,空心。长10.7、高9.6厘米(图九,11;封底)。

鸡2件。形制相同,模制,合范制成。标本M12:15,作站立状,长尾,无冠,昂首。长12.4、宽10厘米(图一〇,3;封三,2)。

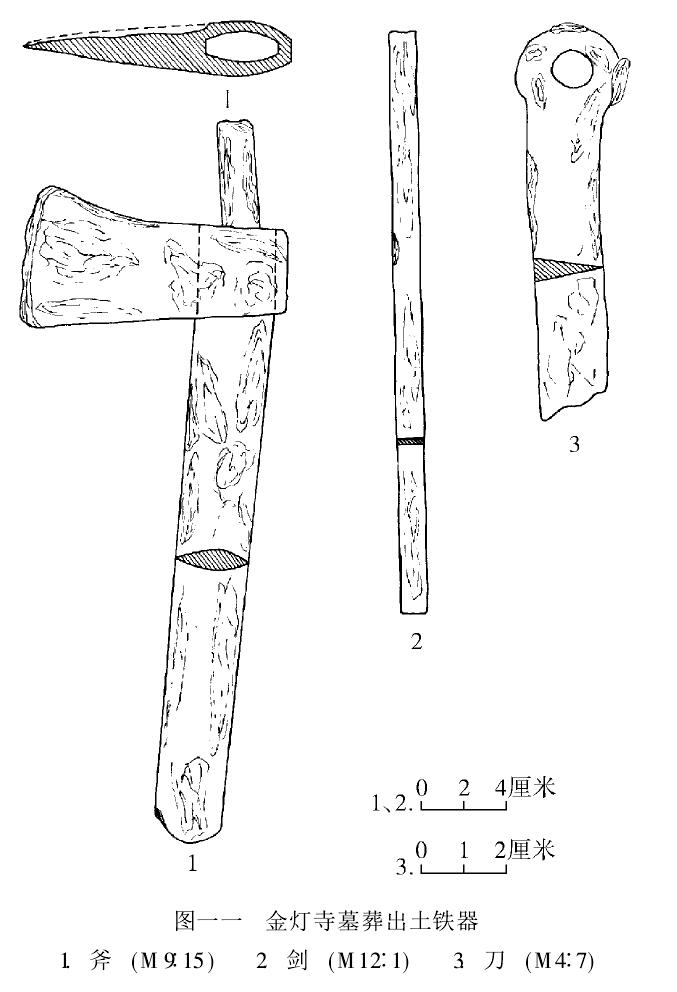

(二)铁器5件。均朽蚀严重。

剑3件。标本M12:1,断面长方形,残长12.4、宽1、厚3.5厘米(图一一,2)。

刀1件。环首,截面呈三角形,刃部锋利。标本M4:7,环形柄,只残留一小段,腐朽严重,单面刃。残长9.1、宽1.7厘米,环径0.8厘米(图一一,3)。

斧1件。M9:15,柄为铁质,插入銎中,中脊微凸,断面呈菱形,头端有残朽木,刃部锋利。柄残长26、宽3.4、厚0.8厘米,斧头长12.2、宽3.8~6.6,厚2.4厘米(图一一,1)。

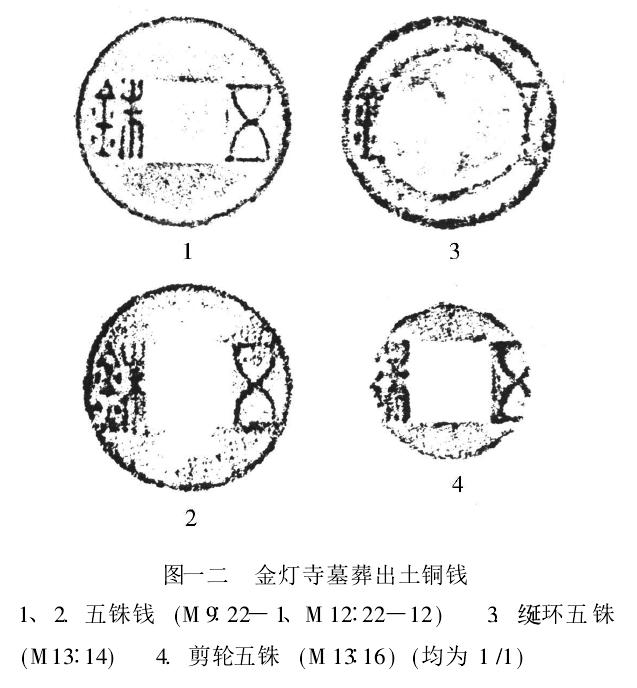

(三)铜钱,共64枚,多数锈蚀严重。

五铢2枚。圆形,方穿,钱背穿的四周有郭。篆体书写“五铢”二字,五字中间两笔弯曲,铢字金字头呈等腰三角形或箭镞形,四点较短,朱字上下方折或圆折。大多数重量1.8~3克,径2~2.6厘米,肉厚0.06~0.09厘米。标本M9:22)1,“五”字较瘦,竖划甚曲,“金”头为三角形,四短竖点,“朱”字上下为方折。直径2.57、肉厚0.09、穿0.93厘米(图一二,1)。标本M12:22)12,直径2.64、肉厚0.06、穿0.93厘米(图一二,2)。

环五铢2枚。五铢二字各剪去一多半,“金”头为三角形,四短竖点。标本M13:14,径2.56、内径1.72、肉厚0.05厘米(图一二,3)。

剪轮五铢10枚。钱体较小,无郭,朱字上下圆折。标本M13:16,径1.92、穿径0.94、肉厚0.08厘米(图一二,4)。

三、结语

1.墓葬分期及器物组合

从墓葬结构及随葬品看,这批汉墓大致可以分为三组二期。第一期,从墓葬结构和器物演化看又可分为二组,第一组墓葬结构为双室墓,以砖室墓居多,包括M3、M12、M14,第二组墓葬结构为单室墓,多数为土洞墓,墓的两侧及后端有的挖有壁龛,包括M1、M2、M4、M5、M8、M9。两组的器物组合大致相同,以生活用品及所养家禽家畜为主,生活气息浓厚,器形有瓮、盘、耳杯、案、盒、魁、勺、猪圈、井、马蹄形多眼灶以及动物俑猪、鸡等,只是具体形制有所变化,个别器物略有增减,如魁、盘、瓮、盒等的特征变化较为明显,第一组中的A型方形猪圈,到第二组中变为B型圆形猪圈,另外第一组的奁,到第二组消失,新增B型盒。但总体来说,两组墓葬虽然形制变化较大,但器物组合相当,墓内出土钱币均为五铢,钱形亦变化不大,可归为第一期。第二期墓葬仅发现1座,为单室砖椁墓,出土器物与前期截然不同,有陶釜1件及大量剪轮五铢和环五铢。

2.年代

第一期墓葬皆为狭长方形斜坡墓道,据《洛阳烧沟汉墓》[1]分析可知,长方形斜坡墓道的流行年代为东汉中晚期,且器物种类和形制均类似于烧沟第五期(《烧沟汉墓》图一〇一),所以金灯寺第一期墓葬的年代应在东汉中晚期之交。第二期墓葬出土的环五铢出现的时间较晚,据烧沟汉墓分析,环五铢出土的年代与烧沟第四型五铢共存,而第四型五铢通行于桓帝、灵帝之时,所以金灯寺第二期墓应在东汉晚期的桓、灵之时或稍后。

领队:韩国河;执笔:韩国河、张贺军;绘图:呼安林、王凯、岳亚丽

注释:

[1]中国科学院考古研究所编:《洛阳烧沟汉墓》,科学出版社,1959年。

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=344

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】