-

5月14日

-

河南省新乡市老道井墓地东同古墓区汉墓清理简报

郑州大学历史学院考古系、河南省文物局南水北调文物保护办公室

原文发表于《四川文物》2009年第6期,11-18+96页

摘要:2005年12月~2006年1月,为配合南水北调中线工程文物保护项目,郑州大学历史学院考古系对新乡市凤泉区老道井墓地东同古墓区所占干渠墓群进行了发掘,共清理汉代墓葬9座,为该地区汉墓的研究增添了新资料。

关键词:新乡市;老道井墓地;东同古墓区;汉墓

老道井墓地位于新乡市北约10公里的凤泉区潞王坟乡,墓地北依太行山余脉凤凰山,系凤凰山向南延伸的岗坡地带,地势略高,南临京广铁路,向北不远处即是明代潞王墓。这里自古就流传着“头枕凤凰山,脚蹬老龙潭”的选墓传说。东同古墓区位于老道井墓地中部的东同古村东北约1.5公里的南水北调中线干渠613~614公里处,海拔102米(图一)。为配合南水北调中线工程文物保护项目,郑州大学历史学院考古系受河南省文物局南水北调文物保护办公室委托,并报请国家文物局批准,于2005年12月至2006年1月,对其渠线占压部分进行了发掘。此次共清理墓葬9座,为研究豫北地区汉代社会经济、丧葬习俗等提供了新资料。现将其简报如下。

一、墓葬形制

汉墓共发掘9座,均为长方形斜坡状墓道砖室墓,多数被盗掘或已经坍塌,墓顶情况大多不详。按照墓室的多少可分为两类。

(一)双室墓,7座。破坏严重,仅个别可看出顶部形状,分前后室,有的在前室一侧或两侧置有壁龛或耳室,依墓室的构造方式不同又分两种情况。

1.前室和后室位于同一墓圹,仅以砖垒砌隔开,2座。

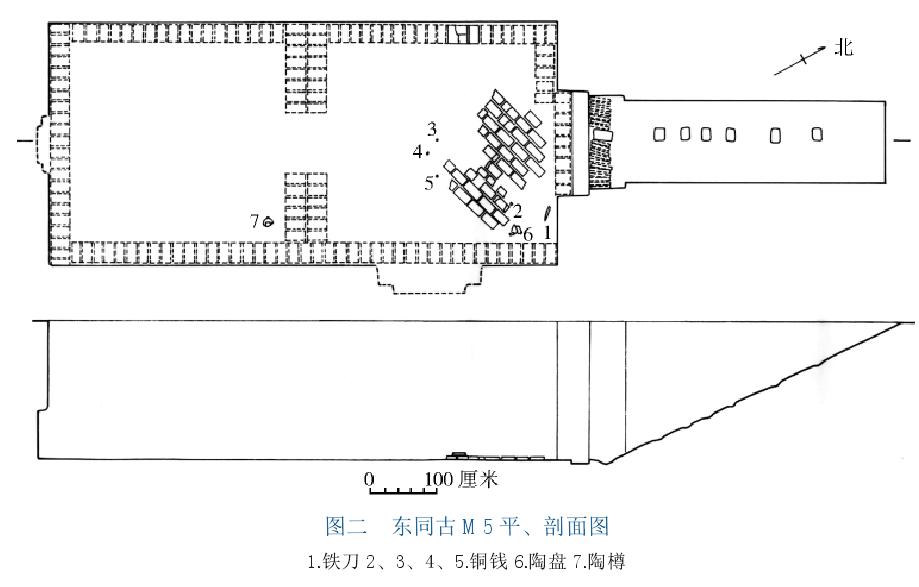

M5位于05XL-LT3314中部,方向25°。由墓道、封门、墓室、壁龛四部分组成。墓道为斜坡状,平面呈长方形,长3.8米,宽1.14米,开口距地表深0.35米,距底深1.9米,斜坡长4.4米,坡度为25°,斜坡上有六个脚窝,分别长约0.18米,宽0.12米,深0.04米。封门由砖垒砌,仅剩砖痕,宽1.4米,高不详。墓室分为前后两室,前室长3.18米,宽3.3米,后室为一方形,边长为3.3米。前后室以两排整齐垒砌的小砖隔开(只见砖痕)。在前室东壁的中部和后室南壁下,各发现一个小型壁龛,呈拱形,宽0.74~1.4米,拱高0.7~1.6米,进深0.14~0.38米,龛内均不见器物。该墓已被盗扰,随葬品有陶魁、奁、房屋、勺、耳杯及铜钱等(图二)。

2.前室和后室分别位于不同土圹,中间以甬道相连,5座。

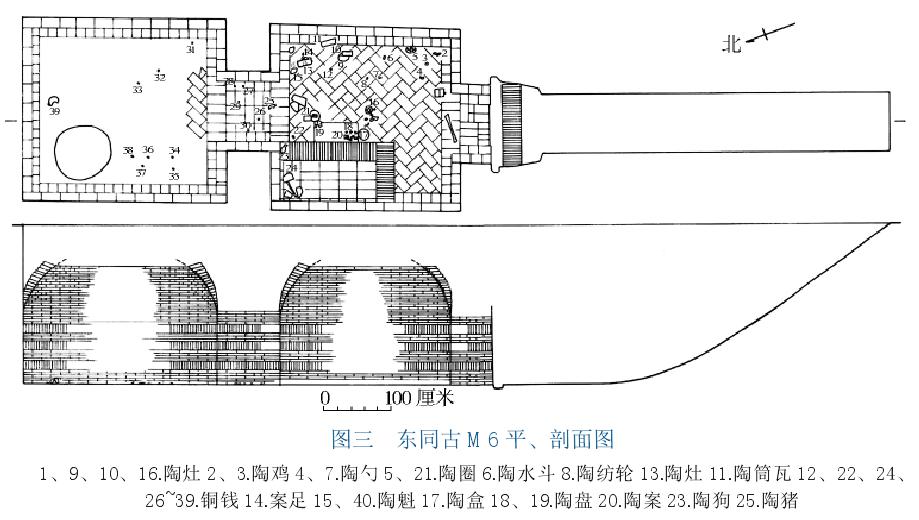

M6位于05XL-LT3013中部偏东,方向200°。由墓道、封门、甬道、墓室四部分组成。墓道为斜坡状,平面呈长方形,长5.9米,宽0.88米,开口距地表深0.3米,距底深2.4米,斜坡长6.6米,坡度为37°。封门由砖封堵,仅发现有封门槽。甬道由砖砌成,顶部已塌陷,宽1.2米,进深0.66米。墓室分为前后两室,均为砖券穹隆顶。前室底部南北长2.82米,东西宽2.74~2.8米,墓室顶部的起券方式为条砖对缝式,墓室四角自底部从十八层开始起券,并逐渐向中心收拢。在前室西北角有一砖铺台子,南北长1.7米,东西宽0.9米,高0.14米,台子外沿以条砖纵置排成,内部填土,表面平铺一层砖。后室南北长3.06米,东西宽2.76米,后室砖砌及四角起券方式均与前室相同。前、后室之间有一甬道连接,东西宽1.18米,进深0.94米。该墓被扰严重,在后室西北部发现一近椭圆形盗洞,直径0.84米。墓内随葬品无固定位置,计有陶

灶、盘、勺、魁、鸡、猪、狗、圈、水斗、纺轮、筒瓦、奁、案及石球、铜钱(图三)。

(二)单室墓,2座。由墓道、封门、甬道、墓室等几部分组成,平面呈“甲”字型,墓道均为长方形斜坡状。

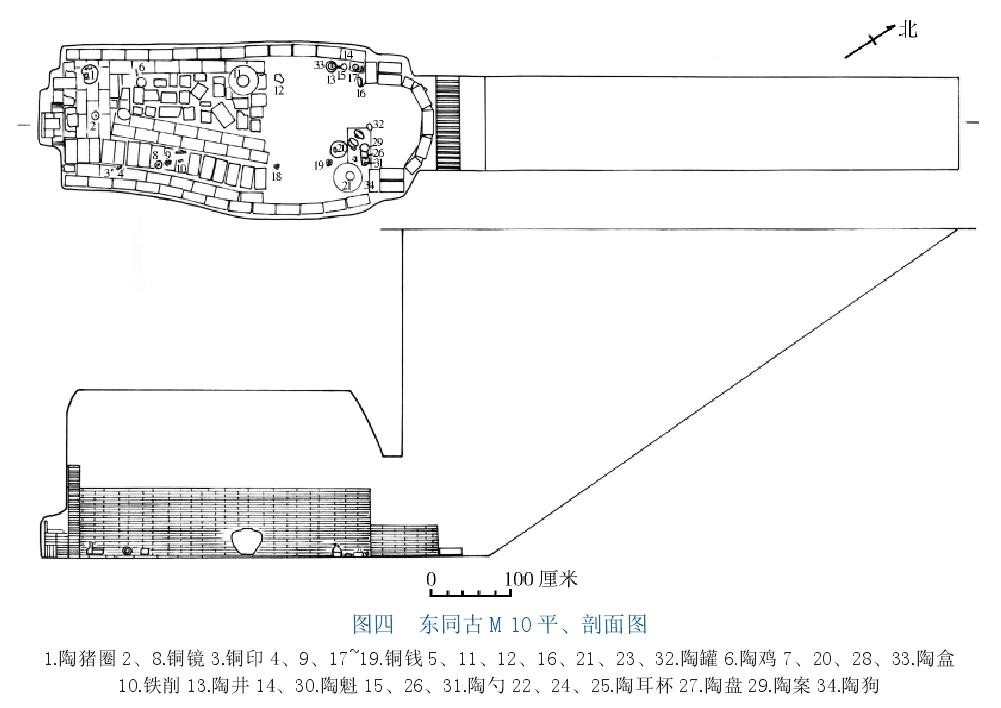

M10位于05XLLⅡT2011中部,方向215°。墓道为斜坡状,位于墓室南部,平面形状为窄长方形,长6.7米,宽1.1米,开口距地表深0.8米,深4.7米,斜坡长9.2米,坡度35°。甬道形制因顶部坍塌不详,两侧壁砖为错缝叠砌,宽0.96米,长0.4米。封门两重,南侧封门由青砖顺向斜立砌成,现仅存一层,高0.1米,宽0.28米,北侧封门由青砖叠涩垒砌为弧面,现存十二层,高0.38米,宽1.1米。墓室平面近长方形,长4.4米,宽2.1米,深4.7米,顶为拱形顶,高2.0米。四壁及墓室底部有部分砖砌,北壁下部中间部分有一个小龛,宽0.34米,高0.26米,进深0.28米。墓内葬具不详,人骨散乱,头向不明,随葬品散处于室内,摆放位置不详。该墓未被盗扰,出土物丰富,有陶器罐、瓮、盒、耳杯、勺、魁、盘、灶、井、案、猪圈、鸡、狗以及铜器、铁器等(图四)。

二、随葬品

主要为陶器,另有铜器、铁器、铅器、石器及铜钱等。

(一)陶器

87件。以泥质灰陶为主,少数泥质红陶,个别器物外部上有青釉。轮制器较多,也有模制和手制,火候较高。

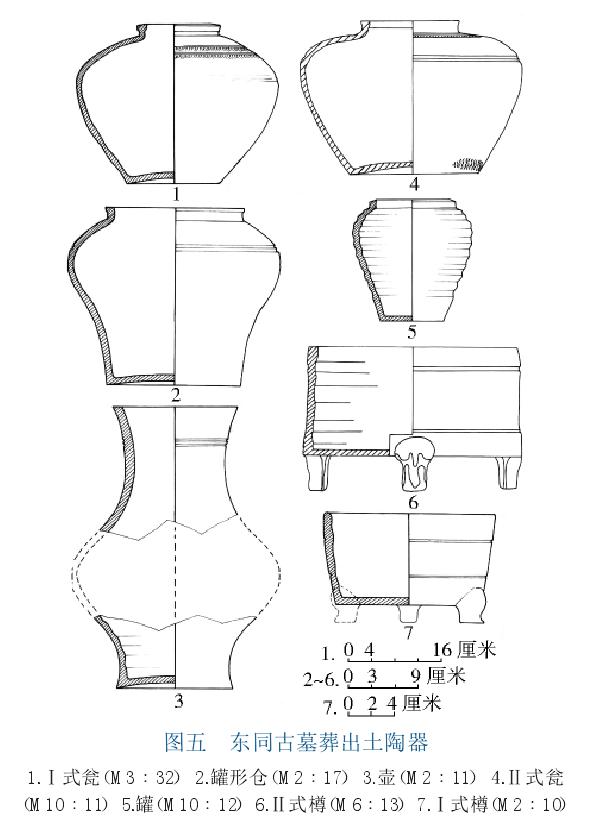

罐3件。形体较小,器外周身凸棱。标本M10∶12,直口外斜,圆肩,直腹斜收。除腹底外通体为较宽的凸棱数道,平底。口径11.1厘米,肩径15.3厘米,底径8.1厘米,通高15.5厘米(图五,5)。

瓮5件。矮领,器身扁矮。依肩部高低变化分二式。

Ⅰ式3件。溜肩。标本M3∶32,泥质灰陶。直口,矮领,鼓肩、斜弧腹、底稍内凹。肩部及上腹部分别饰有两组指甲纹和两道弦纹。口径14.4厘米,底径16厘米,通高27.2厘米(图五,1)。

Ⅱ式2件。肩部微上耸。标本M10∶11,泥质红陶。直口,矮领,宽平沿,大平底稍内凹,最大径在中部偏上。颈内部饰有一道较较深的凹弦纹,领的周围饰有一圈“〈”形纹饰,肩部饰有两道凹弦纹,近底处零星饰有较浅的中粗绳纹。口径16.8厘米,最大径38厘米,底径22.4厘米,通高26厘米(图五,4)。

罐形仓5件。均出于M2,形制相同。标本M2∶17,泥质灰陶。直口平沿,矮领,圆肩,大平底稍内凹,最大径在肩部。肩部饰有两道凹弦纹,器外所施绿釉脱落严重。口径18厘米,最大径30厘米,底径17.1厘米,通高22.8厘米(图五,2)。

壶1件。标本M2∶11,泥质灰陶。敞口,细长颈,溜肩,圆鼓腹,平底稍内凹。颈上部饰有两道凹弦纹,器外施绿釉。口径16.2厘米,腹径27厘米,通高36厘米(图五,3)。

樽4件。皆泥质灰陶。圆筒形,下接三蹄形足。依器身的变化分三式。

Ⅰ式1件。直腹。标本M2∶10,方唇,直腹,平底,底部附带三蹄形足。器身上下部各饰一道凹弦纹,器内壁有带状凹槽。口径18厘米,足高3.2厘米,器物通高12.6厘米(图五,7)。

Ⅱ式2件。斜直腹。标本M6∶13,圆唇,敞口,斜直腹,平底,底接三蹄形足。腹上下各饰一道凹弦纹,腹部涂有彩绘,但脱落严重。口径22.2厘米,底径18.6厘米,通高13.8厘米(图五,6)。

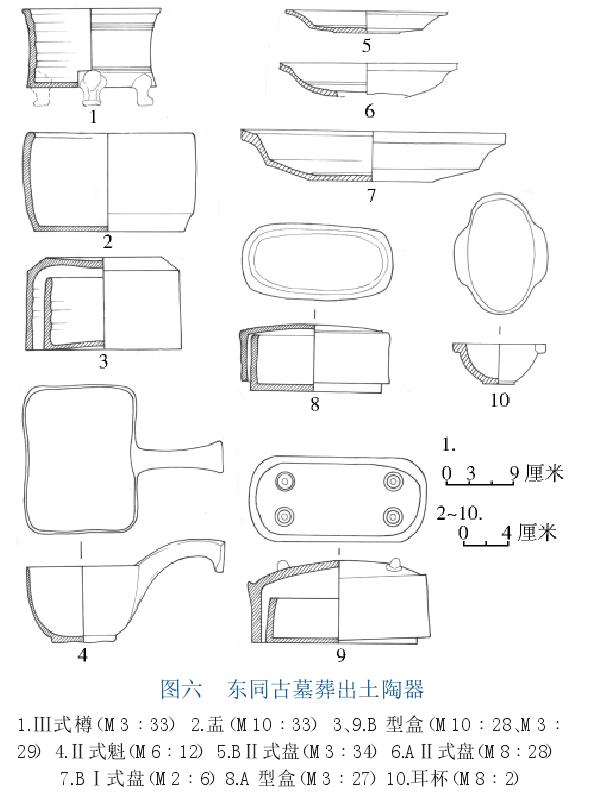

Ⅲ式1件。弧腹内束。标本M3∶33,口部外侈,浅平沿,束腹,平底,下接三蹄形足。器表的上下部分各有两周凹弦纹。口径18.6厘米,底径17.4厘米,足高4.8厘米,通高12.9厘米(图六,1)。

耳杯17件。泥质灰陶。分大小两种,形制相同,平面呈椭圆形,饼形足,较宽两侧附有月牙形耳。大耳杯多在内壁涂朱漆。标本M8∶2,形体较大。内涂有朱漆。长径13.2厘米,短径11.2厘米,高4.2厘米(图六,10)。

盒4件。皆泥质灰陶,由盒身和盒盖组成。依器形不同分二型。

A型2件。圆形。标本M3∶27,盒身圆唇,直腹,平底内凹。盖顶略向内凹,周围外折形成一个斜肩,直腹。盒身口径10厘米,底径11厘米,高6.4厘米。盒盖顶部直径10.4厘米,口径14厘米,高8.2厘米(图六,8)。

B型2件。圆角长方形。标本M10∶28,由盒盖和盒身组成,长边稍外弧,短边外弧度较大,盒盖弧顶,盒身平底。盒盖上有一圈凸弦纹。盒身长11.8厘米,宽5.8厘米,高5厘米,盖长13.6厘米,宽6.8厘米,高5.2厘米,通高6厘米(图六,3)。标本M3∶29,由盒盖和盒身组成。盒身直口微敛,平底。盒盖弧顶,有四个对称的乳钉,盖周突起,四壁较直。盒身口长12.4厘米,宽5.6厘米,底长13.6厘米,高3.8厘米,盒盖长16厘米,宽7.6厘米,高7.4厘米(图六,9)。

盘9件。皆泥质灰陶。依腹部不同分二型。

A型3件。弧腹,平底内凹。依腹之深浅变化分二式。

Ⅰ式1件。腹较深。标本M6∶14,敞口,方唇,折沿,斜弧腹内收,平底微凹。器内有两周凸棱。口径22厘米,底径14厘米,通高4.4厘米(图七,10)。

Ⅱ式2件。腹变浅。标本M8∶28,方唇有凹槽,沿外卷,底残。器内腹中部有弦纹一周。口径16厘米,残高3.4厘米(图六,6)。

B型6件。折腹,平底。依腹之深浅变化分二式。

Ⅰ式4件。深腹。标本M2∶6,敞口,方唇,折沿,平底,残。口径24.1厘米,底径11厘米,高4.4厘米(图六,7)。

Ⅱ式2件。腹变浅。标本M3∶34,敞口,圆唇,卷沿,饼形平底。口径21.9厘米,底径9厘米,高3厘米(图六,5)。

盂3件。形制相同,筒形。标本M10∶33,泥质灰陶。敛口,下腹斜收,平底。口径15.4厘米,底径13.6厘米,通高8.8厘米(图六,2)。

魁9件。皆泥质灰陶。圆角横长方形,平底,饼状足,长柄弯曲上翘,大多柄头下有一回钩,与柄相对的一边略向内弧。依魁口长度的变化分三式。

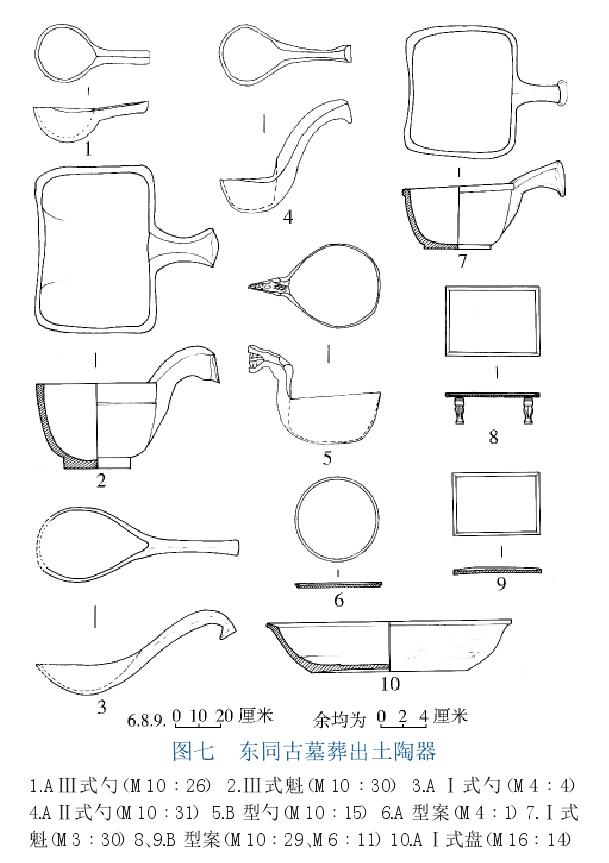

Ⅰ式2件。口部近方形。标本M3∶30,短直柄,端部下钩。长径11.8厘米,宽10厘米,高8厘米(图七,7)。

Ⅱ式3件。口部横长较短。标本M6∶12,弯曲长柄,端部下垂内钩。长12.8厘米,宽10.2厘米,柄长8厘米,通高9.4厘米(图六,4)。

Ⅲ式4件。口部横长,呈扁方形。标本M10∶30,短柄略弯曲,端部略下垂。沿外饰一周凸弦纹。长14.9厘米,宽10.8厘米,柄长5.6厘米,通高10.8厘米(图七,2)。

勺10件。皆泥质灰陶,大多置于魁内。椭圆形,圜底,长柄直或略曲上翘,个别端部下垂而内钩。依柄的形制之不同分二型。

A型长扁形柄,剖面呈三角形或梯形。依柄部变化分三式。

Ⅰ式1件。曲柄较长,端处下垂内钩。标本M4∶4,长18厘米,宽6.6厘米,高7.6厘米(图七,3)。

Ⅱ式7件。曲柄较长,端处下垂。标本M10∶31,长12厘米,宽5.4厘米,高10.4厘米(图七,4)。

Ⅲ式1件。直柄较短,与勺口近平。标本M10∶26,长10.2厘米,宽5.2厘米,高4厘米(图七,1)。

B型1件。龙首柄。标本M10∶15,柄较短,龙首平面呈三角形。长12.1厘米,宽7.6厘米,高8.2厘米(图七,5)。

案7件。皆泥质灰陶。依平面形状不同分二型。

A型2件。圆形,周围有凸起的边缘。标本M4∶1,直径37厘米(图七,6)。

B型5件。长方形,四周有凸起的边缘,其中两件在案下接蹄形足。标本M10∶29,案中部稍向上凸起。长39厘米,宽28厘米,高3厘米(图七,8)。标本M6∶11,下接四个兽蹄形足。长42厘米,宽31厘米,高14厘米(图七,9)。

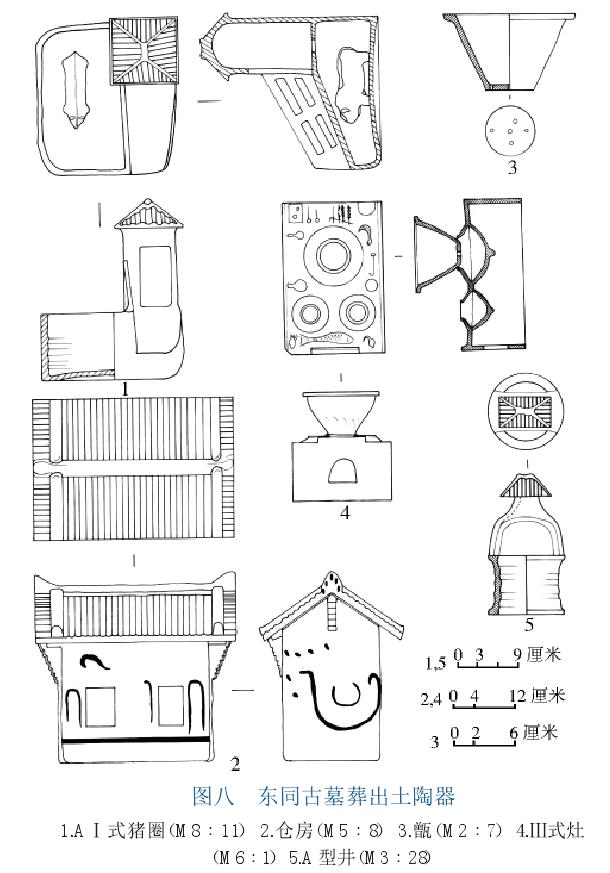

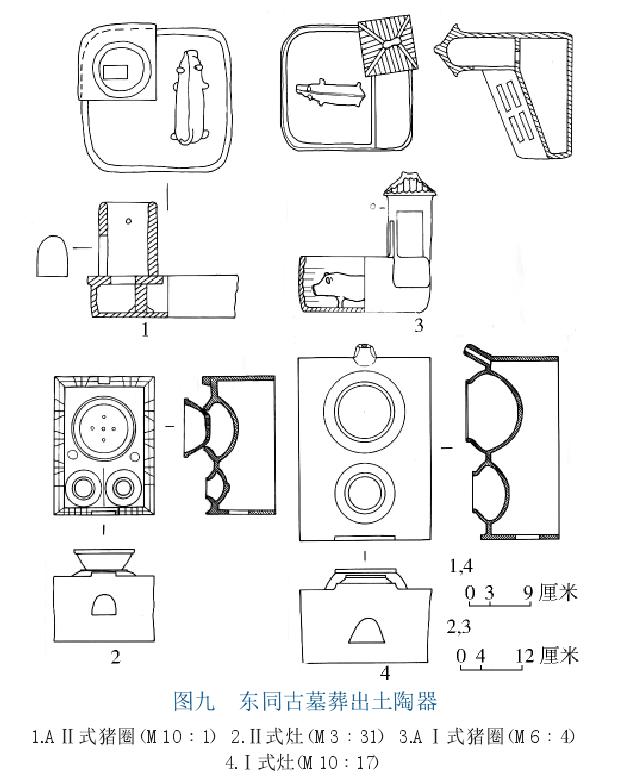

猪圈4件。皆泥质灰陶。依形状之不同分二型。

A型3件。圈体呈圆角正方形。依圈厕形状之变化分二式。

Ⅰ式2件。圈厕平面为方形,有四阿式顶,且有斜坡通道通向地面,通道一侧有镂孔栏杆。标本M6∶4,圈边长26厘米,高10.8厘米,通高27.2厘米(图九,3)。标本M8∶11,内置一模制站立陶猪,中空,圈边长22.5厘米,高9.9厘米,通高26.4厘米(图八,1)。

Ⅱ式1件。圈厕为圆形直筒状,无顶。标本M10∶1,猪圈一角的厕所上有圆形围墙,墙上无顶,向外开有一拱形门,厕所地面开有一长方形坑口。内置一模制站立的陶猪,嘴粗短,尾甩向一边,中空。圈边长22.2厘米,高6厘米,通高16.8厘米(图九,1)。

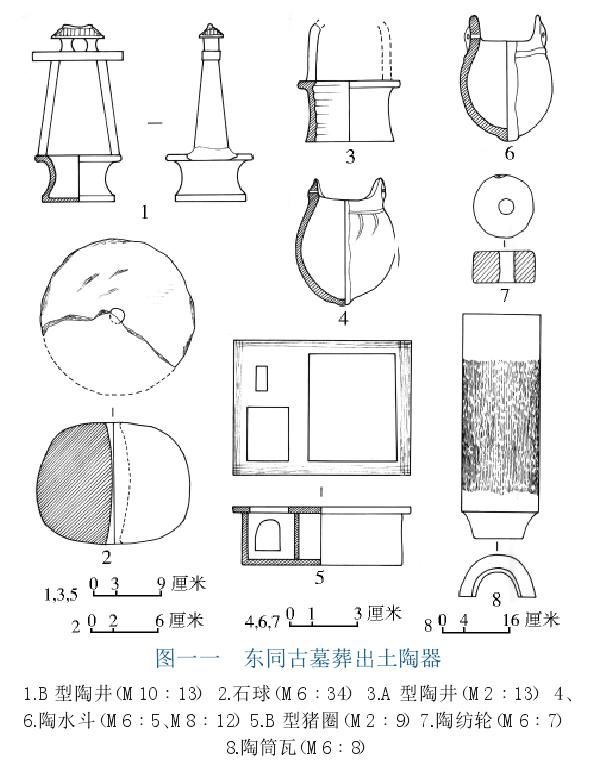

B型1件。圈体为长方形。标本M2∶9,整体四周向外延伸出一圈边沿,边沿上刻划数道凹弦纹。无厕上构件,器物已残。长24厘米,宽18厘米,高7.8厘米(图一一,5)。

灶4件。泥质灰陶。长方形,灶面连釜两个或三个,部分釜上置甑,有的丢失。依烟囱的变化分三式。

Ⅰ式2件。后端有圆筒形烟囱,中空。标本M10∶17,有灶台与两个陶釜连为一体。灶台中空,成四方台体,前端开有一拱形灶门。灶台面较平。末端有一烟囱,囱有一圆孔且与灶内相通。灶长38.4厘米,宽26厘米,高18.4厘米(图九,4)。

Ⅱ式1件。后端烟囱为一方柱体,实心。标本M3∶31,由灶台与三个灶釜连为一体。灶台中空,呈四方台体,前端开有一拱形灶门。灶台面稍凹,三个釜后端的较大,上置一甑,甑为敞口,平沿,方唇,底部有五个圆孔。灶面中部有两个相对称的突起。灶的一端设有灶门,呈拱形。灶长27.2厘米,宽20厘米,通高18厘米,灶门高4厘米,宽4.8厘米(图九,2)。

Ⅲ式1件。无烟囱。上置三个釜,后端的釜上置一甑,表面刻画多种生活图案。标本M6∶1,由灶台与三个陶釜连为一体。灶台中空,呈四方台体,前端开有一个拱形灶门。灶台面稍凹,三个釜有两个横排于前端,一个单体位于后端,后端釜上放有甑,甑折沿,沿面微凹,方唇,平底且有一圆孔。灶面刻画有魁、勺等炊具,另有鱼等食物。灶长22.5厘米,宽15厘米,通高16.2厘米,灶门高3.6厘米,宽4.2厘米(图八,4)。

仓房1件。标本M5∶8,泥质灰陶。模制加手制。房为二阿式顶,檐下开有左右两门,下为平底。正面及侧面施有彩绘。高37.2厘米,正面宽40厘米,侧面宽28厘米(图八,2)。

甑1件。似为釜上之物。标本M2∶7,泥质灰陶。敞口,平折沿,方唇,斜直腹,平底,底部有五个圆孔。口径13.2厘米,底径4.8厘米,通高7.6厘米(图八,3)。

井3件。泥质灰陶。下体为圆形。依井楼支柱及井身之不同分二型。

A型3件。提梁式井架,器身柱筒状,腰部微束,无底。标本M3∶28,井上有井亭,井亭顶部为四阿式。井身内及外有数道凹弦纹且较深。通高20.7厘米,口径与底径均为11.4厘米,腹径9.6厘米,井深8.7厘米(图八,5)。标本M2∶13,井身内有数道凹弦纹且较深。器物已残,只存一侧井架,上部情况不祥。井口直径13.8厘米,底径12厘米,通高15.9厘米(图一一,3)。

B型1件。塔楼式井架,井身较矮,束腰,平底。标本10∶13,井口为宽平沿,井口大于井底,井架由三块长方形泥板相拼而成,井亭顶部呈四阿式。井口直径11.1厘米,底径9.9厘米,井身6厘米,通高23.7厘米(图一一,1)。

水斗2件。泥质灰陶,模型器,形制相同。两穿孔系,鼓腹尖底,从口沿两边绕底饰一圈泥条,颈部也有一圈泥条。标本M8∶12,最大径4.1厘米,通高5.6厘米(图十一,6)。标本M6∶5,最大径4.5厘米,通高5.6厘米(图一一,4)。

纺轮1件。标本M6∶7,泥质灰陶。圆柱形,中间有一圆孔。外径约2.7厘米,内径约0.7、厚1.1厘米(图一一,7)。

陶筒瓦1件。标本M6∶8,泥质灰陶。剖面半圆形,一端斜弧内收呈较小的半圆形。饰有中粗绳纹。大直径13.6厘米,小直径8.8厘米,通长32厘米(图一一,8)。

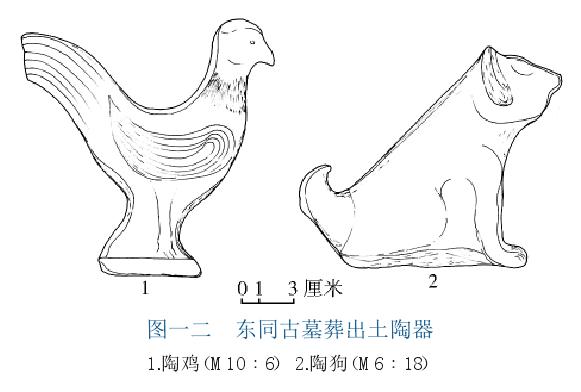

鸡3件。泥质灰陶。模制。标本M10∶6,昂首长尾,尾端弧曲,双翅及尾部均采用线条刻划羽毛。圆座,中空。高14.9厘米(图一二,1)。

狗3件。泥质灰陶。模制。标本M6∶18,作蹲踞状,空心,昂首竖耳,尾巴上卷,嘴稍粗短。制作粗糙,五官不清。通高12.7厘米(图一二,2)。

(二)铁器

5件。均锈蚀严重。器形有削、刀、锄、斧等。

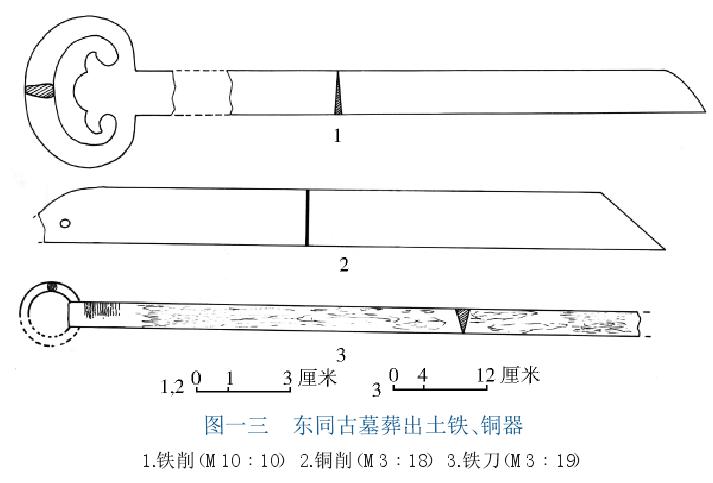

削2件。椭圆形环首。标本M10∶10,首部镂空呈梅花形,单面刃,斜尖锋利。残长22厘米,宽1.4厘米(图一三,1)。

刀1件。标本M3∶19,环首,单面刃,尖部残缺,表面残存有麻布类织物,锈蚀严重。残长76厘米,宽3.2厘米,环柄径8厘米,刀背厚1.6厘米(图一三,3)。

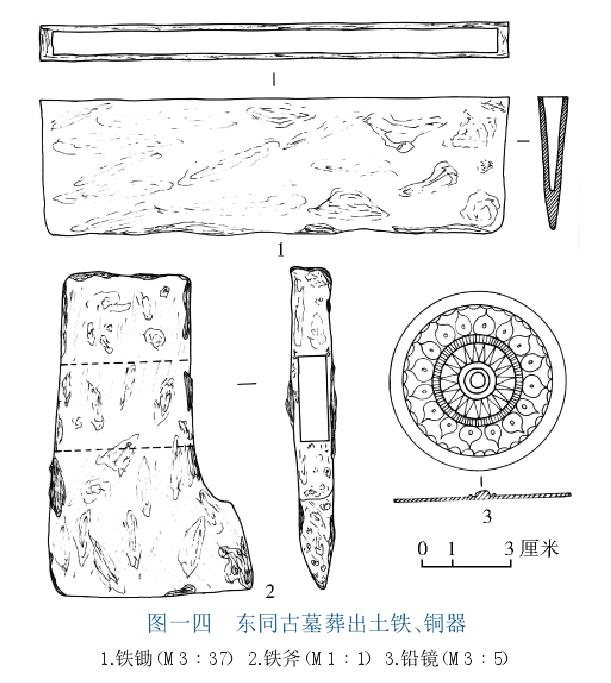

锄1件。标本M3∶37,锈蚀严重。平面略呈梯形,銎部较厚,中空,向下渐收为刃。高4.6厘米,宽16厘米,銎部厚1厘米(图一四,1)。

斧1件。标本M1∶1,锈蚀严重。平面呈不规则梯形,双面刃,刃部平直,斧侧面有一长方形銎,宽4.4~7.1厘米,厚1.5厘米,通高11厘米(图一四,2)。

(三)铜器

铜钱共出土143枚。均圆形方孔钱,其中五铢115枚,剪轮五铢2枚,货泉5枚,小泉直一1枚,半两1枚,情况不明者19枚。

五铢115枚,其中字体不清者32枚。周缘及方孔均有郭,字体为篆体。根据“五铢”两字的写法变化分二式。

Ⅰ式45枚。“五”字瘦长,竖划较直,“铢”字上下均方折或略缓折,二字铸造清晰。标本M10∶9-1,钱径2.56厘米,穿边长1.03厘米,郭厚0.16厘米,肉厚0.08厘米(图一〇,1)。

Ⅱ式38枚。“五”字宽大,竖划缓曲,“铢”字上下均圆折或缓折,二字铸造清晰。标本M8∶22-9,钱径2.55厘米,穿边长0.91厘米,郭厚0.10厘米,肉厚0.06厘米(图一〇,5)。

剪轮五铢1枚。钱体较小,周缘无郭,穿的正面有郭,反面无郭。五铢二字被剪去一半。标本M10∶18-20,钱径1.75厘米,穿边长0.92厘米,肉厚0.07厘米(图一〇,7)。

货泉5枚。穿为方形,周边有郭。字体篆文。根据周缘有无郭的情况分二型。A型4枚。周缘正反均有郭。标本M6∶33,钱径2.37厘米,穿边长0.8厘米,郭厚0.13厘米,肉厚0.08厘米(图一〇,2)。

B型1枚。周缘正面无郭,反面有郭。标本M8∶22-5,钱径2.22厘米,穿边长0.65厘米,郭厚0.11厘米,肉厚0.04厘米(图一〇,6)。

小泉直一1枚。周缘及穿正反面均有郭。钱文篆体,字体模糊,西部特征难辨。标本M8∶21-2,钱径1.59厘米,穿边长0.38厘米,郭厚0.20厘米,肉厚0.11厘米(图一〇,3)。

半两1枚。标本M10∶18-19,穿四周及周缘无郭,“半两”为篆体,书写粗犷,“半”字上两点和下半上横转折明显,“两”字上下不连,下部“人”字低矮。钱径2.33厘米,穿边长0.82厘米,厚0.07厘米(图一〇,4)。

铜削1件。标本M3∶18,呈长条形,较薄。刃部斜直尖锐,后端残,近端处有一直径为0.2厘米的孔。残长20.2、宽1.8、厚0.1厘米(图一三,2)。

其他

铅镜1件。标本M3∶5,已残。乳钉钮,无穿,圆座。纹饰分两组,以带状线纹隔开,里组为三角纹,外组为花瓣环绕并由一周连弧纹包围。直径6厘米,厚0.01厘米(图一四,3)。

石球1件。标本M6∶34,石质。已残,球体有一通体圆孔。直径14厘米(图一一,2)。

三、结语

从墓葬结构及随葬品看,这批汉墓大致可以分为二期。

第一期:墓葬结构为双室墓,以砖室墓居多,个别有壁龛和耳室,包括M1、M2、M3、M4、M5、M6、M8。除未被盗扰的墓葬器物组合不全外,其它大致相同,多为反映生活用具及所养家禽家畜的模型类器物,主要有罐、Ⅰ式瓮、盘、耳杯、Ⅰ、Ⅱ式樽、A、B型案、A、B型盒、Ⅰ、Ⅱ式魁、AⅠ式勺、AⅠ、Ⅱ式、B型猪圈、A型井、Ⅰ、Ⅱ式灶以及动物俑狗、鸡等,个别器物外部施绿釉,如壶和罐形仓等。墓内出土钱币有Ⅰ式和Ⅱ式五铢、货泉、小泉直一等,钱形变化不大。

第二期:墓葬结构为单砖室墓,呈“甲”字形或略呈“甲”字形,包括M9、M10。M9被盗严重,仅余几块碎陶片。M10亦被盗扰,但随葬品丰富,器物组合较一期略有变化,主要有罐、Ⅱ式瓮、耳杯、B型盒、AⅡ、Ⅲ式、B型勺、Ⅲ式魁、B型案、AⅡ式猪圈、B型井、Ⅲ式灶以及动物俑鸡等;墓内出土的五铢钱与一期大多相同,另外,出土有剪轮五铢和铅镜。

以上两期墓葬均为长方形斜坡墓道,据《洛阳烧沟汉墓》分析可知,长方形斜坡墓道的流行年代为东汉中晚期,另外第一期的双室墓墓葬形制大多同于新乡王门村M1和M2[1],且器物种类和形制均类似于烧沟第五期[2]和王门村M1和M2,所以东同古第一期墓葬的年代应在东汉晚期偏早阶段。第二期墓葬出土的器物较一期略晚,一期的樽、盘、A型盒、A型案、B型猪圈、A型井等,在此期消失,增加了B型勺、盂、B型井等。另外,据烧沟汉墓分析,剪轮五铢流行的时间应为东汉末年经济崩溃时期[3],所以东同古第二期墓的年代应在东汉晚期的桓、灵之时或稍后。

领队:韩国河;执笔:赵海洲;资料整理:赵海洲、杨晓静、朱津;绘图:呼安林、王凯、岳亚莉

注释:

[1]新乡市文物工作队等:《河南新乡王门村汉墓》,《考古》2003年第4期。

[2]中国科学院考古研究所编:《洛阳烧沟汉墓》图一〇一,科学出版社1959年。

[3]中国科学院考古研究所编:《洛阳烧沟汉墓》第225~226,科学出版社1959年。

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=345

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】