-

10月03日

-

摘要:魚笱為捕魚所用的生產器物,石笱為緩流護堤的水利設施,反笱為軍事防禦所用的守禦器具。魚笱、石笱和反笱其製作材料為竹,內置倒剌,易入難出,其形制、功能皆相似。反笱一詞未見文獻記載,居延邊塞亦未有實物出土,故反笱是否即屬守禦器物尚需更多證據。

關鍵詞:魚笱 石笱 反笱

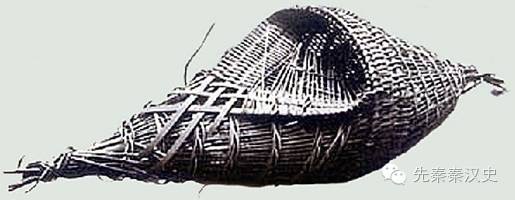

“笱”是一種古老的捕魚器具,爲竹篾編織的捕魚籠子,大口小頸,頸部裝有竹製倒鬚,腹大而長,魚入而不能出。《說文》:“笱,曲竹捕魚笱也。”即是說捕魚所用之笱是破竹為篾編織而成的。詩經中言“笱”者三見。《邶風·谷風》和《小雅·小弁》載“毋逝我梁,毋發我笱。”梁,即是在河溪中砌石抬斷流,留一缺口,以放置魚笱,待魚游入其內。毛傳:“笱,所以捕魚也。”馬瑞辰傳箋通釋曰:“笱,魚具,而內有逆刺,此吾鄉名為倒鬚者也。”《齊風·敝笱》:“敝笱在梁,其魚唯唯。”敝笱即破敗之魚笱。早在距今4700多年的新石器時代,浙江湖州的先民們已經開始以竹蔑編製魚笱。《吳興錢山漾遺址第一、二次發掘報告》即稱遺址所出竹編物中,“能确定用途的,有捕魚用的‘倒梢’。”[1]此《報告》所言“倒梢”應即“魚笱”之俗名。

漢代鱼笱

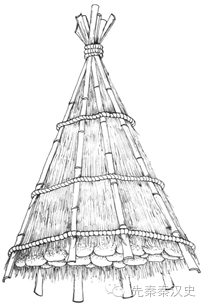

除捕魚用的魚笱外,還有一种稱“石笱”的竹製器具。用於水利工程中,防止水流沖刷河堤,起護堤之用。台灣大學張文亮先生在一篇文章中曾介紹台灣彰化地區人們利用“石笱”保護圳路[2],防止水流的沖刷。文中言道:

“石笱”是早期竹製的籠子,裏面放石頭,有幾種不同的外形。如果兩端是圓形,就稱為“圓笱”,放在岸邊保護邊坡與水底;如果一端是圓形,另一端綁成一束,就稱為“角笱”,放在水道中,以減緩水流沖刷。這是先民能夠就地取材、方便施工的技術。[3]

石笱(張文亮《彰化開發的老科技與老功臣》)

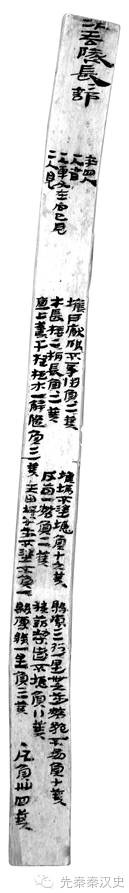

在居延新簡中,還見有一種與笱相關的器物名稱,簡中稱“反笱”。在1990年文物出版社《居延新簡—甲渠候官與第四隧》一書中,編號為EPT59:6簡中有一詞,釋作“反笱”[4],而在1994年中華書局《居延新簡—甲渠候官》和2001年敦煌文藝出版社《中國簡牘集成》(標注本)兩書中則釋作“反苛”[5]。本文以為,據圖版,此二字寫作“反苟”。此字下從“句”形,非從“可”形。此外,在西北漢簡中,今從竹字頭之字,在簡文中絕大部份寫作從艸字頭,如大家熟悉的“簿”“籍”在簡文中均寫作“薄”“藉”。當然,在西北漢簡中也見有少數字既寫作艸字頭亦作竹字頭,如“等”字在西北漢簡中絕大部份作從艸字頭,但在EPT65:424簡中亦作竹字頭,以往學界認爲敦煌居延漢簡中無從竹字頭之字的說法并不符合實際。我們所討論的“反苛”,據簡文記載,當讀作“反笱”為是。茲據紅外照片將此簡文附列於下,并試加標點。

(1)次吞隧長長舒,卒四人,一人省,一人車父在官已見,二人見。堠戶厭破不事用負二算,木長椄二柄長負二算,直上蓬干柱柜木一解隨負三算。堠塢不塗負十六算,反笱一幣負二算,天田埒八十步不塗不負一。縣索三行一里卌六步幣絕不易負十算,積薪垛皆不負八算,縣索緩一里負三算。·凡負卌四算。 《居延新簡》EPT59:6

《居延新簡》EPT59:6

反笱

該簡文所記為上級部門對次吞隧隧長長舒所負責烽隧相關設施損毀弊敗情況的檢查記錄,并按規定作出相應的扣分(即簡文所謂的“負卌四算”),事後奪減其功勞。簡文所記“反笱”與“堠戶”“木長椄”“直上蓬干”“天田”“縣索”“積薪”等并稱,皆屬於烽燧設施。

“反笱”亦見居延漢簡其他簡上記載。

(2)治縣索、反狗皆已成。叩頭死罪死罪 《居延新簡》EPT59:657

簡中“縣索”即“懸索”,長麻繩,邊塞防禦設施,與天田、柃柱等配套使用,以攔阻人馬出入。“反狗”即“反笱”。“狗”“笱”二字皆從“句”聲,可通。從該簡文記載看,“縣索”“反狗(笱)”并記,“反笱”或繫於懸索之上,起攔阻作用。“反笱”與“縣索”并記亦見下簡記載。

(3)縣索四里二百一十步,縣索二里五十步幣絕,反笱幣 《合校》52:20[6]

簡中“反笱”原釋文作“反□”,此據簡影補釋。此簡亦并言“縣索”“反笱”。推知二物或當繫一起。“反笱”亦見下簡記載。

(4)大竹一,車薦竹長者六枚,反笱亖枚,車薦短竹亖十枚 《居延新簡》EPT40:16

《居延新簡》EPT40:16

簡中“車薦”或指以竹蔑編成的鋪墊於車箱上的蔑席,按車箱大小,其薦有長短之分。簡中言“竹長者六枚”“短竹亖十枚”或是截成的竹筒,尚未破成竹蔑。簡中“反笱”原釋作“反苛”,據簡影,其釋不确。據此簡文記載推測,此簡中所言的“反笱”乃為竹製品。[7]

居延邊塞所見的“反笱”其形制、功能等因資料不足,尚待進一步研究。結合上引幾條簡文,簡中的“反笱”是一種守禦器,其結構類似魚笱,埋置於天田沙土中。當人或馬靠近懸索時,一旦踏入反笱內,其足蹄則被尖銳的倒剌勾住不能掙脫,掙扎則愈傷其足蹄,至於啼號。守禦者白天能見其人馬,夜晚亦能聞其聲而知有人馬潛入。從這點來說,反笱類似於捕獵所用的夾子。或者反笱用於套裹人或馬匹之頭。因“反笱”內置有倒剌,一旦頭被套裹上,便不能擺脫掉。其功能正類似於魚笱。類似器具在《新唐書·王君廓傳》有載,“王君廓,幷州石艾人。少孤貧,爲駔儈,無行,善盜。嘗負竹笱如魚具,內置逆刺,見鬻繒者,以笱囊其頭,不可脫,乃奪繒去,而主不辨也,鄉里患之。”王君廓爲盜他人財物,仿魚笱自製竹笱,內置逆剌,伺機套裹人頭,人不能取笱,雙眼亦被竹笱蒙蔽,衹得任王君廓盗夺其繒。綜上,魚笱爲捕魚所用的生産器物,石笱爲緩流護堤的水利設施,反笱爲軍事防禦所用的守禦器具。魚笱、石笱和反笱其製作材料爲竹,內置倒剌,易入難出,其形制、功能皆相似。

另,漢邊塞烽隧間沙地上設有天田,若烽隧間有河流則於水中設置天田,如居延新簡載“蘭越甲渠當曲隧塞,從河水中天田出”(EPT68:62+63),肩水金關漢簡載有“河中毋天田”(73EJT21:177),均證天田不僅沙地上有,烽隧間的河流中亦有設置。據此推測,則反笱亦可能置於河水中與天田配套使用。需特別說明的是,反笱一詞未見文獻記載,居延邊塞亦未有實物出土,故本文所言反笱爲守禦器,對其材質、功能、使用等亦袛是根據魚笱、石笱及簡文記載做出的一種推測。(原文發表於《出土文獻研究》第十七輯,2016年)

[1]浙江省文物管理委員會《吳興錢山漾遺址第一、二次發掘報告》,《考古學報》1960年第2期,第85頁。

[2]按,圳路即渠道之義。《朱子語類》卷二三:“如一大圳水,分數小圳去,無不流通。”清鈕琇《觚賸·粵觚》:“粵中語少正音,書多俗字……通水之道爲圳。”

[3]張文亮《彰化開發的老科技與老功臣》,(http://hippo.bse.ntu.edu.tw/~wenlian/t-water/tw.htm)。

[4]甘肅省文物考古研究所等編《居延新簡—甲渠候官與第四隧》,北京:文物出版社,1990年,第358頁。

[5]甘肅省文物考古研究所等編《居延新簡—甲渠候官》(上),北京:中華書局,1994年,第156頁;中國簡牘集成編輯委員會編《中國簡牘集成》(標注本)》一一冊,蘭州:敦煌文藝出版社,2001年,第118頁。

[6]謝桂華、李均明等著《居延漢簡釋文合校》,北京:文物出版社,1987年,第90頁。

[7]居延漢簡中載有“葦笱”(521.34)一詞(中國社會科學院考古研究所編《居延漢簡甲乙編》上冊,北京:中華書局,1980年),據簡影(乙圖版貳柒肆),當釋作“葦笥”為确。

原文發表於《出土文獻研究》第十七輯,2016年。

来源:先秦秦汉史公众号

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=61

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】