-

7月24日

-

两汉龙虎图像组合分类及其含义

中国人民大学历史学院、中国国家博物馆:李重蓉

原文发表于《中原文物》2019年第1期,79-86页

摘要:本文梳理了汉代墓葬中的龙虎图像组合资料,从“空间性”及组合关系的角度出发,尝试拓宽取材标准,并结合这些材料的地域分布、表现形式及空间位置等,对其进行分类。分析了龙虎图像组合的功能,并以此作为切入点,探寻其所反映出的汉代人的生死观和宇宙观。

关键词:两汉;龙虎图像组合;分类;含义;丧葬观念

龙虎图像组合是汉代装饰中常见的表现形式。在较为严格的意义上,这种图像一般是指在汉墓的一个二维平面上,以一龙一虎相向对峙的形象作为画面主体,龙虎图像中有时添加玉璧、铜鼎、瑞草或羽人等次要元素,龙虎之间形成稳固的一对一组合关系。然而从大量的壁画、画像石、画像砖、石棺、彩绘陶器、铜镜以及雕塑等实物材料中,发现龙虎组合并不囿于一个二维平面,甚至可能并非画像的唯一主体,但它们彼此仍然存在对照、呼应的关系,具有某些丧葬信仰的功能。

目前所见学界有关汉墓中龙虎图像组合的研究,主要有李学勤[1]、霍巍[2]、冯时[3]、姜生[4]、刘卫鹏[5]、倪润安[6]、王煜[7]等学者的论述。本文在收集大量汉代龙虎图像组合材料的基础上,对其进行分类整理,并尝试探讨这种图像背后所反映出汉代人的生死观和宇宙观。

一、两汉龙虎图像组合资料的分类

因龙虎图像组合存在形式的不同,将其分为以下三方面材料。

(一)二维平面材料

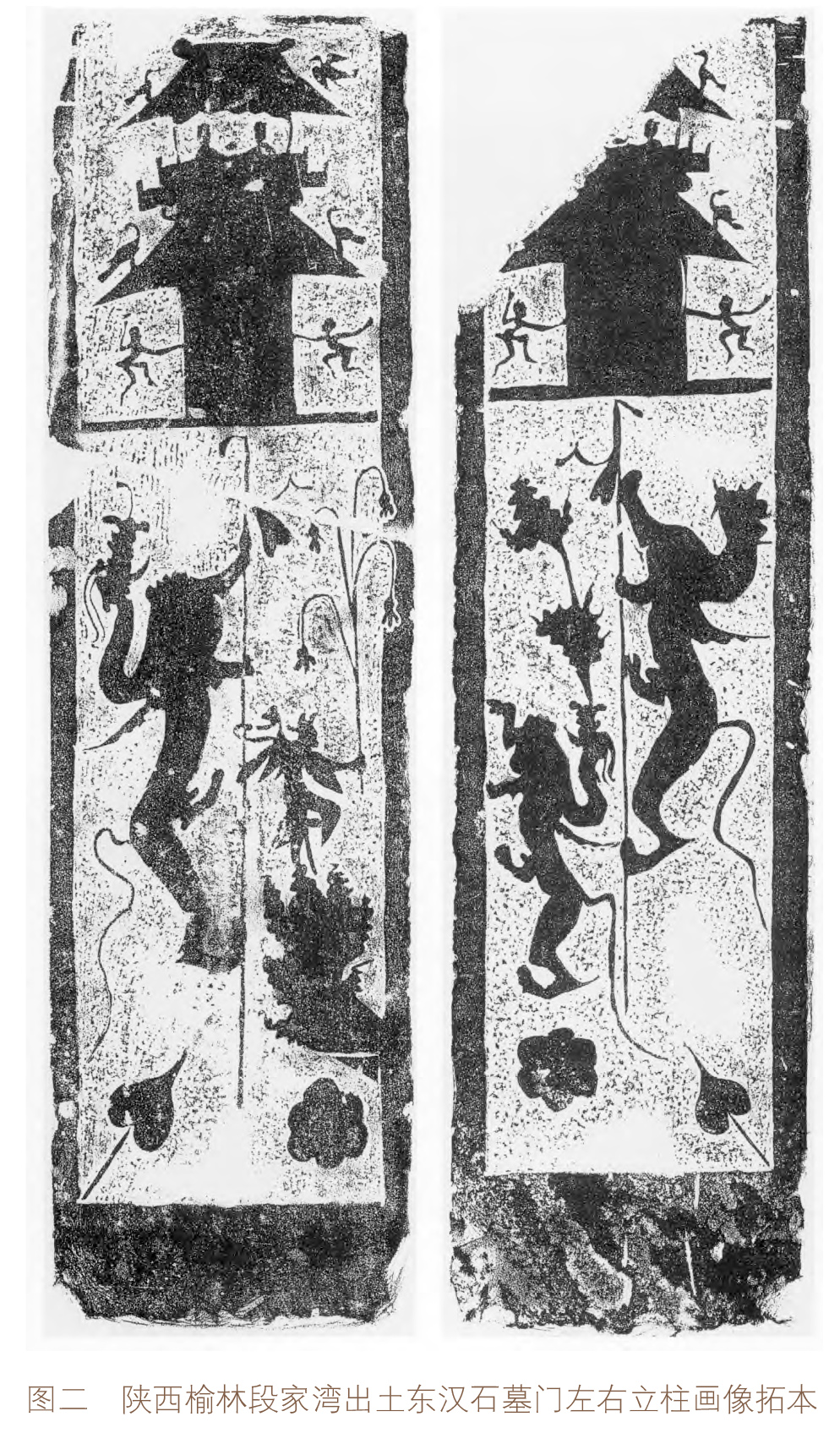

在汉墓壁画中,关于龙虎图像组合的典型材料有:内蒙古和林格尔东汉墓墓室东壁绘制的龙虎对峙壁画[8]。彩绘陶器中,河南洛阳市洛阳专区粮库西汉墓M21出土一件羽人御龙虎纹壶[9]。相关的铜镜材料,主要有两种表现形式,一是龙虎和朱雀、玄武一起作为四神出现;二是龙虎镜,多发现于浙江,时代从东汉至西晋[10]。如浙江上虞出土的一面东汉龙虎镜[11](图一),在这类镜上,龙虎相向对峙,位于铜镜内区。

大量的龙虎图像组合出现在汉代画像砖、画像石及石棺上。在几个主要的汉画分布区,如今天的陕西、山西、河南、山东、安徽、江苏、浙江及四川等地,龙虎图像组合均有出现。根据画面构图的差异,可将这些图像资料分为以下四类。

第一类是龙虎一左一右、横向相向而对,中无他物相杂。河南洛阳涧河东汉早期墓M14前、后室之间的隔墙上部有两块空心砖,用阴线加镂空的形式刻划出龙、虎相向对峙的形象[12]。河南南阳方城东关汉画像石墓门楣的上层图案中,龙虎相对,吐舌,舌头相互交缠[13]。1972年山东临沂白庄出土的一块画像石,背面为横向一行神兽,左端为龙、虎相对[14]。安徽淮北北山乡出土的一块画像石,上刻一龙一虎左右相向,龇牙怒目,相持欲斗[15]。

第二类是龙虎仍然一左一右、横向对峙,均为画面主要图像,但它们中间饰某一物或羽人。如山东济南长清大柿园东汉画像石墓的横额石,画面中间为高浮雕羊头,东侧青龙昂首向前,西侧白虎回首,画面空隙处有仙人及飞鸟[16];山东滕州官桥镇车站村出土的一块画像石,其上龙虎左右相向而对,中有一对交颈凤[17]。类似材料有浙江海宁市长安镇海宁中学汉墓墓室北壁画像石上层的龙虎与嘉莲图[18],四川宜宾弓字山崖墓石棺一侧的龙虎与铜鼎、玉璧图[19],四川郫县新胜乡竹瓦铺二号石棺棺盖的龙虎衔璧图[20],四川合江张家沟崖墓一号石棺一侧的龙虎衔璧图[21],四川新津三号石棺[22]以及四川乐山麻浩崖墓博物馆藏一具石棺[23]。

第三类是龙虎一左一右、竖立相向而对,或一上一下、相向而对,中无他物。如陕西绥德东汉王得元墓前室北壁右竖石,柱面画像自上而下分为五格,其中第二格图像为翼虎、翼龙一左一右竖向相对而立[24];类似的如陕西绥德县出土的墓门左、右立柱[25],陕西子洲县苗家坪出土的墓门左立柱[26],山西离石马茂庄左表墓墓室门侧画像[27],安徽宿县褚兰镇墓山孜出土的一块画像石[28]。又如陕西绥德延家岔出土的东汉墓门左、右立柱,两幅画像上格皆为龙虎一上一下、相向飞腾奔跃于卷云纹间[29];山东滕州官桥镇车站村出土的一块画像石,图像横向分作四栏,第二栏里,龙、虎一上一下相对[30]。

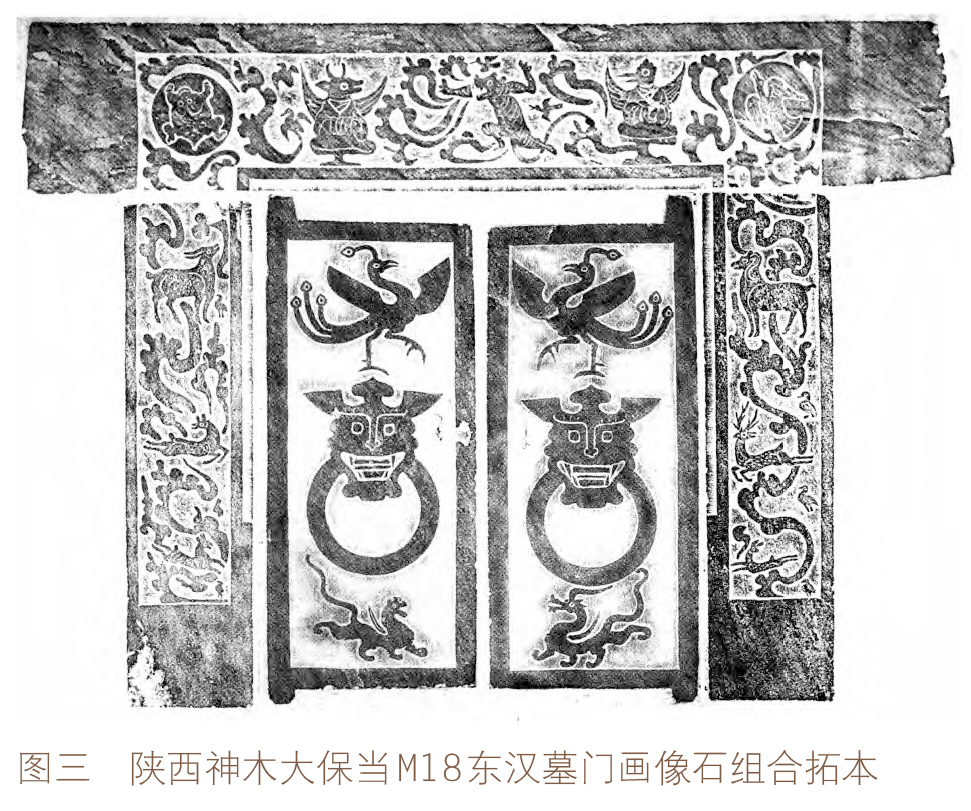

第四类是龙与虎处于同一个二维画面,分别在上下或前后的位置,两者之间并无相向对峙的状态。如陕西榆林古城界出土的墓门左、右立柱,两柱图像形制相似,皆分作上、下两格,下格画像均为一竖向有翼龙,作前扑上行状,龙的下方都有一横向行走状的虎[31]。陕西榆林段家湾出土的墓门右立柱画像(图二),画面分上、下两格,下格右侧有一竖向上行状的有翼虎,两前爪执长戟;与之平行的左侧,有一竖向上行状的有翼小龙,龙虎面朝同一方向[32]。类似的材料还有山东嘉祥武氏西阙子阙身西面[33]、东阙子阙身东面[34]画像。

(二)三维空间材料

随着近年墓葬美术研究的深入,一些新的研究方法值得借鉴,如巫鸿先生关于墓葬艺术“空间性”研究方法的提出[35]。

即使是汉墓中独立二维平面中的龙、虎图像,在三维空间内,也可能形成组合关系。如四川雅安河北乡沙溪村点将台东汉墓出土一对青龙双兽、白虎双兽棺座[36]。四川芦山沫东乡石羊上村王晖墓石棺[37]和四川乐山九峰乡崖墓出土的一具石棺[38],石棺的左、右两侧均分别刻青龙、白虎,这类龙虎图像可视作组合关系。

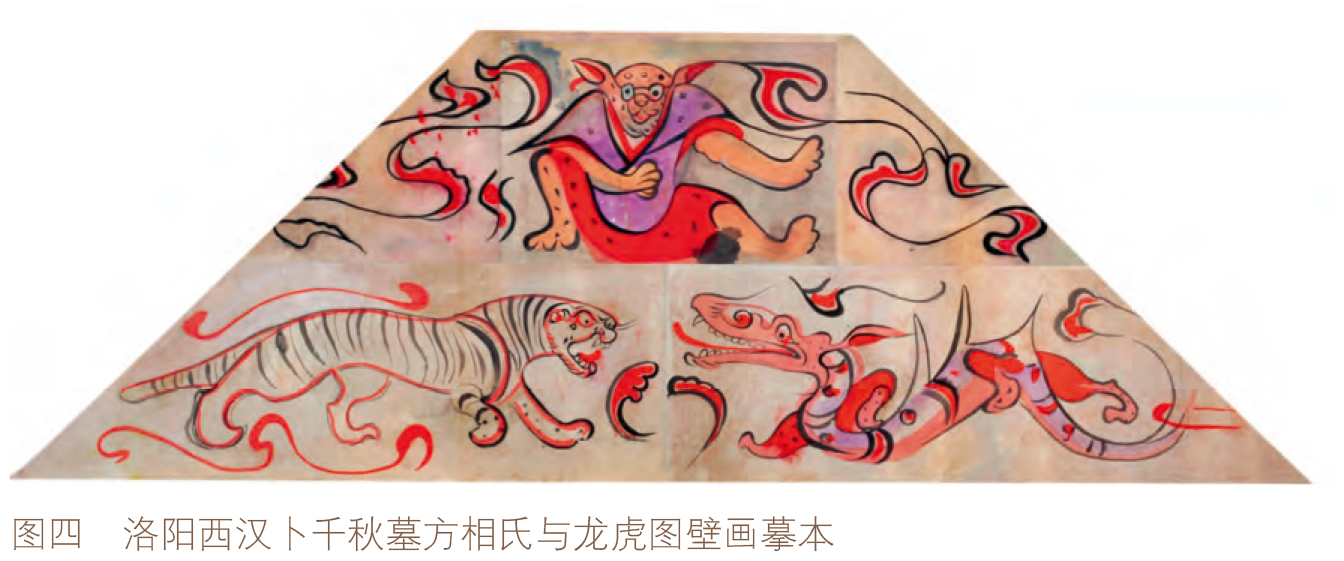

画像石材料依其位置的不同,分为三类。第一类是墓室的左右门扉,自上而下分别饰以朱雀、铺首衔环、龙或虎纹。由于门扉原是一对,所以其上的龙、虎图像也遥相呼应。这类材料较为常见,如陕西神木大保当M16、M18东汉墓墓门扉下部的龙虎图像相对,刻画清晰,具有代表性[39]。(图三)另有陕西米脂党家沟墓左、右门扉画像[40],1974年、1981年陕西绥德县分别出土的两对左、右门扉画像[41],1974年、1975年陕西绥德四十里铺分别出土的两对墓室左、右门扉画像[42],1972年陕西清涧发现的墓室左、右门扉画像[43]。

第二类是墓室的左、右立柱画像石。如陕西榆林段家湾墓墓门左、右立柱(残)画像[44],画面均分上、下两格,右立柱的下格有一翼虎及有翼小龙;而左立柱的下格,则为一竖向作上行状的有翼龙,两前爪执长戟,旁有一羽人;如此,左、右立柱的下格又形成了对照。与其相似的还有陕西米脂官庄墓墓门的左、右立柱画像[45],陕西神木大保当镇M1东汉墓墓门左右两侧立柱画像[46],陕西绥德王得元墓前室北壁左、右竖石画像[47],陕西绥德延家岔东汉墓前室东壁门左、右立柱画像[48]。

第三类是其他形制的画像石。如山东曲阜韩家铺东安汉里石椁墓的东、西壁,东壁画像的主体为一龙张口衔左璧,龙尾后伸卷托右璧,还装饰有仙人神兽;西壁画像上则在穿璧纹中饰一白虎,以及另一些小兽[49]。类似的还有山东嘉祥武宅山村北出土的武氏东阙正阙蜀柱的南、北面[50],四川成都曾家包东汉墓墓门两侧的左、右石枋[51],四川江北龙溪乡石券东汉墓出土的一对门枋[52],四川渠县新民乡沈家湾沈府君左、右石阙[53]。

(三)多元组合材料

最后一种材料是龙、虎之间夹杂着其他人物、动物或器物,它们并非画面主体,而是和其他元素融合在一起。多元组合材料可分两类:一类是龙、虎作为四神中的两大主神。相关的汉墓壁画有:河南永城柿园西汉梁王墓壁画上的四神云气图[54],河南洛阳道北路西汉卜千秋墓墓顶升仙图中的五灵[55]。彩绘陶器如河南洛阳烧沟西汉晚期墓M50出土一件四神纹壶[56],河南洛阳烧沟新莽或稍后时期墓M62出土三件四神纹壶[57],河南洛阳铁站线工地西汉墓M86、M81各出一件四神纹壶[58],河南洛阳种子站西汉墓M4出土一件四神纹壶[59],河南洛阳木工厂西汉晚期墓M10出土一件四神纹壶[60],河南洛阳铜加工场采集一件四神纹壶[61]。

典型的铜镜材料,包括目前所见中国最早的纪年镜西汉永始二年(公元前15年)四神博局镜,河南洛阳烧沟东汉早期墓M21出土一面四神博局镜[62],河南洛阳西郊东汉早期墓M7052出土一面四神博局镜[63],河南洛阳涧西202厂工地92号汉墓出土一面尚方四神博局镜[64]。

画像石如河南唐河针织厂墓出土的四神图[65],河南南阳卧龙区麒麟岗汉墓出土的天象画像石[66];山东邹城看庄乡柳卜邑出土的四神画像石[67],山东济南长清大街东汉画像石墓出土的榜题“左交(蛟)龙右白虎”四神画像石[68]。

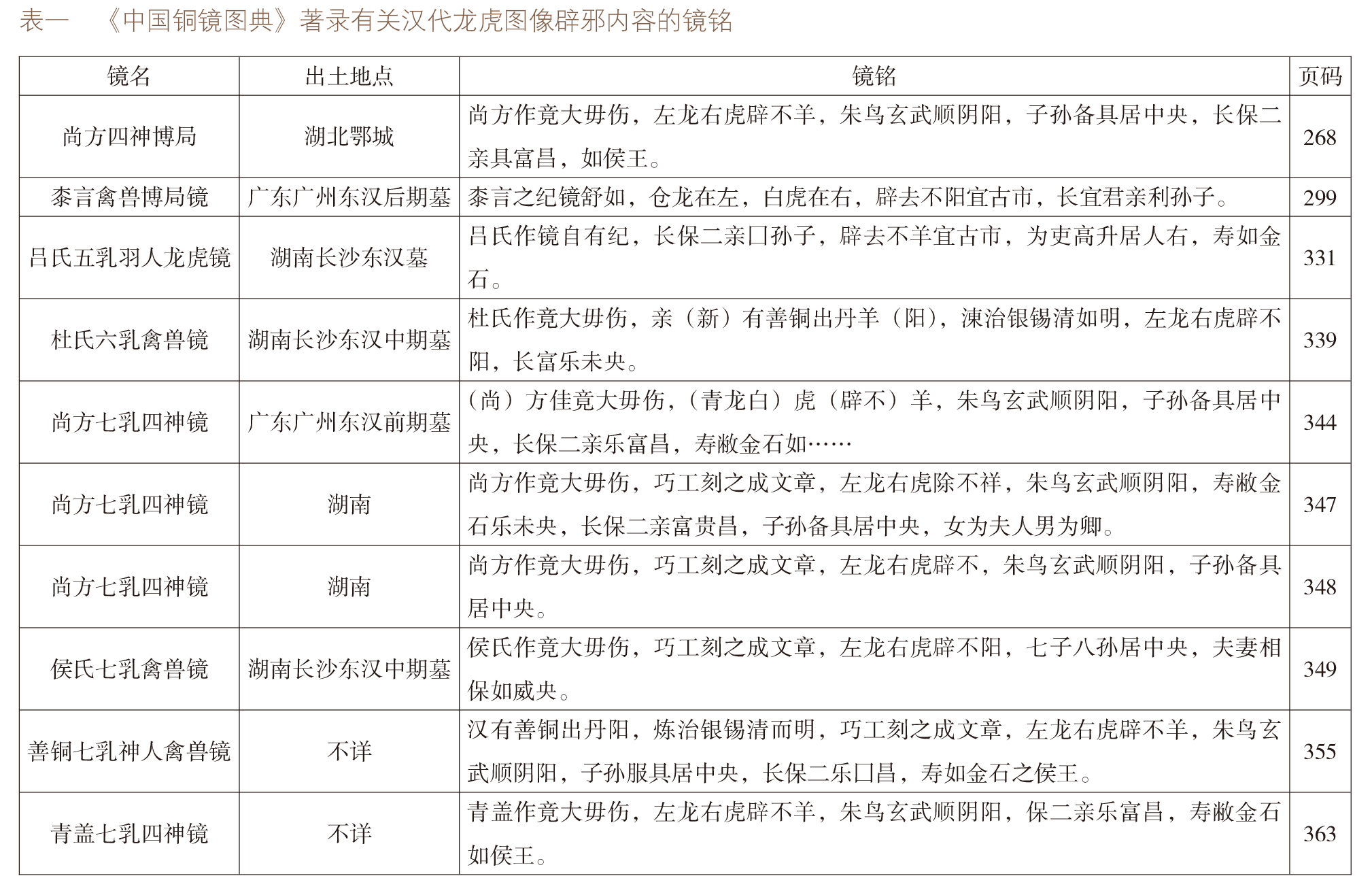

另一类资料是龙、虎与其他神祇构成组合关系。其中壁画材料有河南洛阳道北路西汉卜千秋墓主室后壁山墙上绘制的方相氏与龙虎图壁画[69]。(图四)

这一类题材的画像石资料数量庞大,分布区域广泛,如河南、陕西、山东、安徽等省。河南如南阳宛城区赵寨出土的升仙画像石[70],画像从左往右依次是:翼龙、朱雀、方相氏、羽人、朱雀、怪兽、仙人乘大虎,是为大傩的场景。与之相似的有1957年南阳市区出土的一块画像石[71],1983年南阳卧龙独山西坡出土的驱魔升仙画像石[72],1987年南阳卧龙沙岗店出土的百戏与升仙画像石[73],永城固上村墓出土的一块画像石[74],永城酂城墓出土的一块应龙及翼虎画像石[75],邓县长冢店东汉墓北主室清理出两块门楣石[76]。

陕西资料如绥德王得元墓前室东壁横额画像[77],1975年、1977年绥德县分别出土的两座墓门门楣[78]。山东资料如沂南东汉晚期墓前室西壁南侧及北侧的画像[79],1972年冬临沂白庄出土的一块东汉列兽(龙虎兔等)画像石[80],临沂市普村出土的一块朱雀龙虎画像石[81]。安徽如宿县褚兰镇墓山孜出土的一块车骑、玄武及龙虎画像石[82],定远县靠山乡出土的一块列兽画像石[83]。四川如江北龙溪乡石券东汉墓出土的一座门楣石[84]。

二、龙虎图像组合的含义分析

汉墓中大量神话升仙图景往往和世俗愿景紧密相连,即事死如事生。发源于战国晚期、完善并兴盛于汉代的阴阳五行观念,也被融入汉代墓葬艺术中,透露出汉代人对于天地宇宙的认知思考。因此,可从生死观中的现世精神和宇宙观两个语境,去探究汉墓中龙虎图像组合背后的含义。

(一)勇猛辟邪的世俗化愿景

汉墓中的龙虎图像组合,因其强劲勇猛的自然属性和被人类所希望赋予的权威强势社会属性,从而承担着厌胜辟邪与保佑富贵权威的双重功能。辟邪功能在汉墓中的一些壁画、门扉、立柱、门楣上表现得较为明显。

《太平御览》卷954引《风俗通》:“墓上树柏,路头石虎。……而魍像畏虎与柏。”[85]路头置石虎以镇厌可能危害墓主的魍像。当龙、虎并列组合出现在墓室的门扉、墓门立柱、石枋等入口性质的画像石上时,是希望能够借此驱魔辟邪、将鬼魅恶灵等挡在外面,以保护墓主人。这在陕西一带墓室门扉的画像上体现得最明显,如前述米脂党家沟墓左、右门扉画像[86],1974年和1981年绥德县分别出土的两对左、右门扉[87]等。河南洛阳涧西202厂工地92号汉墓出土的尚方四神博局镜,镜背边缘一周的铭文为:“……左龙右虎辟不羊(祥),朱鸟玄武顺阴阳,子孙备具居中央,长保二亲乐富昌,寿敝(比)金石如侯王。”[88]浙江上虞出土的一面东汉龙虎镜,镜背一圈铭文为:“石氏作竟(镜)世少有,仓(苍)龙在左,白虎居右,仙人子侨(乔)以象于后。为吏高(升)价万倍,辟去不详(祥)利孙子,千秋万岁生长久。”[89]《中国铜镜图典》一书收录有较多汉代铜镜资料[90]。(表一)其中,与龙虎图像趋吉辟邪内容相关的镜铭资料较为丰富,镜背上有诸如“左龙右虎辟不羊(祥)”“左龙右虎辟不阳(祥)”“左龙右虎除不祥”“仓龙在左,白虎在右,辟去不阳(祥)宜古市”等铭文。(表一)镜铭中的“羊”“阳”,皆与“祥”通,有吉祥之意。《说文解字·羊部》云:“羊,祥也。”[91]汉代人常以“大吉羊”一词来表达“大吉祥”的意思。镜背上所铸铭文将龙虎组合的作用说得很清楚,即辟邪除凶、福佑子孙。

(二)从观象授时到世俗权势的象征

在先秦,龙、虎还具有天文星象的象征意义。李学勤、冯时先生都曾讨论过[92]。这一观点对于理解汉墓中的龙虎图像组合有所帮助。1933年河南南阳卧龙区阮堂出土的一块画像石[94],画面上方有一月轮,内有玉兔和蟾蜍,下方则刻苍龙及七星宿。类似的如1935年河南南阳卧龙区白滩出土的一块牛郎织女画像石[95],1963年河南南阳宛城区出土的两块日月合璧画像石[96]。

从龙、虎的天文象征意义,可能引发出对现实政治权威乃至富贵的象征。汉墓中尤其是龙虎中间有玉璧、鼎之类象征王权的图像,笔者认为,这种图像组合可能在礼制上象征墓主人的威严。相关的材料有:山东东安汉里石椁墓东、西壁的龙、虎衔璧图像,四川成都曾家包东汉墓的一对龙、虎衔璧右、左石枋,四川宜宾弓字山崖墓石棺、郫县二号石棺棺盖。

政治权力往往还伴随着财势富贵等吉祥含义,在带铭文的图像材料里能够找到例证。如山东苍山东汉元嘉元年(151年)画像石墓的南壁横梁上刻有龙、鸟,两鸟相对,口中衔鱼,题记中有一句“龙爵(雀)除央(殃)鶮(鹤)噣(啄)鱼”;此墓门额上层有龙、虎、兔、鸟等动物,下层是车马出行图,题记铭文为:“堂外,君出游,车马导从骑吏留,都督在前后贼曹,上有虎龙衔利来,百鸟共侍至钱财”[97]。可知汉代人认为龙、虎是可以带来财利的。另一例是河南偃师辛村新莽墓M1的画像空心砖,其上龙虎相对的中央有竖行篆书铭文“富贵宜子孙”[98],明确标识出龙虎组合所代表的含义。

(三)宇宙中生死时空转换的升仙想象

汉墓中龙虎图像组合最具特色之处在于,它建构出了一种代表升仙愿景的图像。一方面,当龙、虎形象出现在多元组合中,且明显是作为仙境神兽出现时,龙、虎的寓意指向引导墓主人升仙。河南洛阳烧沟东汉早期墓M21出土的四神博局镜[99]、河南洛阳西郊东汉早期墓M7052出土的四神博局镜[100]上的铭文说明其升仙寓意。

另一方面,当从多元组合过渡到龙虎一对一的稳固组合时,形制的变化意味着背后思想寓意的变化:驱魔引导的功能进一步得到专指,龙、虎所蕴含的方位与时间隐喻得到彰显,以此构筑一个利于墓主人实现生死转换的时空。1988年河南南阳卧龙区麒麟岗汉墓出土一件有天帝、四神、日月神及星宿的天象画像石,四川的芦山王晖墓石棺、乐山九峰乡崖墓石棺、麻浩崖墓博物馆藏两具石棺上的龙虎组合图,均有此寓意。

龙、虎代表的星象天文之意,除了方位,还有时间的指示作用。1974年,江苏高淳固城檀村出土一块东汉画像砖,其上左侧为一老者跽坐,右侧为一腋下生翼的怪人,砖上铭文释文为:“艳云是白虎,玗琪入时,自文亘日昇”[101]。可以推测,白虎和升仙转换的时间相关。

三、结语

通过梳理两汉龙虎图像组合材料,能够发现以下规律[102]:

第一,关于龙虎图像组合的壁画、彩绘陶器、铜镜及雕塑材料,相对零散且含义单一,比较集中出现的固定材料是东汉铜镜。有学者认为龙虎镜上龙虎组合的寓意是交媾通仙[103];笔者则认为,铜镜上饰以龙虎图像趋吉辟邪的功能更为明显。

第二,数量最多、形式最明确、含义更丰富的材料,还是以画像石、画像砖和石棺为代表。符合严格定义的典型材料,集中于今河南、陕西、山东、安徽、江苏、浙江、四川等地区。除了河南之外,大多数材料年代属于东汉中晚期。而广义上的龙虎图像组合年代,以河南南阳西汉至东汉早期资料,陕西与山东东汉中期资料,安徽、江苏及四川东汉晚期资料为主。画像石上龙虎图像组合的演变规律是:从多元组合到一对一稳定组合,从三维空间组合到三维与二维组合并存。

第三,二维平面材料大多出现在单体的画像石、画像砖及石棺一侧上,三维空间组合的材料大多见于一对门扉、立柱、石枋及石棺相对的两侧上,而多元组合的材料则以墓门门楣为代表。此外,两汉龙虎图像组合的含义包括勇猛辟邪、象征权势和关于升仙时空的想象三个方面,值得学界关注。

附记:本文曾在“第四届简帛学国际学术研讨会暨谢桂华先生诞辰八十周年纪念座谈会”上宣读。承蒙杨爱国先生指正,谨致谢忱。

注释:

[1][92]李学勤.西水坡“龙虎墓”与四象的起源[J].中国社会科学院研究生院学报,1988(10).

[2]霍巍.试析汉晋神兽镜中的龙虎神兽与“衔巨”图纹[J].考古,2003(5).

[3][93]冯时.龙的来源——一个古老文化现象的考古学观察[J].濮阳职业技术学院学报,2011(10).

[4]姜生.汉墓龙虎交媾图考——《参同契》和丹田说在汉代的形成[J].历史研究,2016(4).

[5][10]刘卫鹏.东汉“天禄”铜镜的发现与探讨[J].文物,2016(3).

[6]倪润安.论两汉四灵的源流[J].中原文物,1999(1).

[7]王煜.四川雅安汉墓出土“双兽搏斗”石雕及相关问题[J].中国国家博物馆馆刊,2012(6).

[8]内蒙古自治区文物考古研究所.和林格尔汉墓壁画[M].北京:文物出版社,2007:50.

[9]河南省84博物馆.河南省博物馆[M].北京:文物出版社,东京:株式会社讲谈社,1985:图版66.

[11][89]王士伦.浙江出土铜镜[M].北京:文物出版社,2006:222.

[12]河南文物工作队第二队.洛阳30.14号汉墓发掘简报[J].文物参考资料,1955(10).

[13]南阳市博物馆,方城县文化馆.河南方城东关汉画像石墓[J].文物,1980(3).

[14][80][81]中国画像石全集编辑委员会.中国画像石全集·山东汉画像石(3)[M].济南:山东美术出版社;郑州:河南美术出版社,2000:8-9,4-5,45.

[15][83]中国画像石全集编辑委员会.中国画像石全集·江苏、安徽、浙江汉画像石[M].济南:山东美术出版社;郑州:河南美术出版社,2000:149,160.

[16]房道国,何利,刘斌,王爽,李勇.济南市长清区大柿园东汉画像石墓[J].考古,2018(4).

[17][30][67]中国画像石全集编辑委员会.中国画像石全集·山东汉画像石(2)[M].济南:山东美术出版社;郑州:河南美术出版社,2000:194-195,194-195,55.

[18]嘉兴地区文管会,海宁县博物馆.浙江海宁东汉画像石墓发掘简报[J].文物,1983(5).

[19]兰峰.四川宜宾县崖墓画像石棺[J].文物,1982(7).

[20]四川省博物馆,郫县文化馆.四川郫县东汉砖墓的石棺画象[J].考古,1979(6).

[21]王开建.合江县出土东汉石棺[J].四川文物,1985(3).

[22]郑卫.新津县出土两具汉代画像石棺[J].四川文物,1996(5).

[23]2018年2月9日,笔者在四川乐山麻浩崖墓博物馆实地考察并拍摄图片。

[24][47][77]李贵龙,王建勤.绥德汉代画像石[M].西安:陕西人民美术出版社,2001:93,86-88.

[25][26][31][32][40][41][42][43][44][78][86][87]中国画像石全集编辑委员会.中国画像石全集·陕西、山西汉画像石[M].济南:山东美术出版社;郑州:河南美术出版社,2000:107,147,11,15,36,131,88,132,136,157,108-109,116-117.

[27]梁宗和.山西离石县的汉代画象石[J].文物参考资料,1958(4).

[28][82]王步毅.安徽宿县褚兰汉画像石墓[J].考古学报,1993(4).

[29][48]戴应新,李仲煊.陕西绥德县延家岔东汉画像石墓[J].考古,1983(3).

[33][34][50][79]中国画像石全集编辑委员会.中国画像石全集·山东汉画像石(1)[M].济南:山东美术出版社;郑州:河南美术出版社,2000:11,18,21,146,147.

[35][美]巫鸿著,梅玫,肖铁,施杰等译.时空中的美术[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2016:171.

[36]《雅安地区文物志》编委会.雅安地区文物志[M].成都:巴蜀书社,1992:95.

[37]任乃强.芦山新出汉石图考[J].康导月刊,1942(6,7).

[38][53]中国画像石全集编辑委员会.中国画像石全集·四川汉画像石[M].济南:山东美术出版社;郑州:河南美术出版社,2000:126-129,55.

[39][46]陕西省考古研究所,榆林市文物管理委员会办公室.神木大保当:汉代城址与墓葬考古报告[M].北京:科学出版社,2001:60,67,37.

[45]吴兰,学勇.陕西米脂县官庄东汉画像石墓.考古,1987(11).

[49]蒋英炬.略论曲阜“东安汉里画象”石[J].考古,1985(12).

[51]成都市文物管理处.四川成都曾家包东汉画像砖石墓[J].文物,1981(10).

[52][84]陈丽琼.四川江北发现汉墓石刻[J].考古通讯,1958(8).

[54]河南省商丘市文物管理委员会.芒砀山西汉梁王墓地[M].北京:文物出版社,2001:116,357.

[55][69]洛阳博物馆.洛阳西汉卜千秋壁画墓发掘简报[J].文物,1977(6).本文图四由王绣老师摹绘。

[56][99]洛阳区考古发掘队.洛阳烧沟汉墓[M].北京:科学出版社,1959:166,168.

[57][58][59][61]王绣,霍宏伟.洛阳两汉彩画[M].北京:文物出版社,2015:169,170,188,172.

[60]李德方,张长森.介绍一件彩陶壶[J].中原文物,1982(3).

[62]霍宏伟,史家珍.洛镜铜华:洛阳铜镜发现与研究[M].北京:科学出版社,2013:142.

[63][100]中国科学院考古研究所洛阳发掘队.洛阳西郊汉墓发掘报告[J].考古学报,1963(2).

[64][88]霍宏伟.鉴若长河:中国古代铜镜的微观世界[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2017:46-47.

[65]河南省博物馆,南阳博物馆.唐河针织厂汉画像石墓的发掘[J].文物,1973(6).

[66]黄雅峰,陈长山.南阳麒麟岗汉画像石墓[M].西安:三秦出版社,2008:62.

[68]山东博物馆“汉代画像艺术展”展品。

[70][71][72][73][75][94][95][96]中国画像石全集编辑委员会.中国画像石全集·河南汉画像石[M].郑州:河南美术出版社;济南:山东美术出版社,2000:2-3,178-179,121,87-88,48-49,85,90-91,131.

[74]河南省博物馆.河南永城固上村汉画像石墓[J].中原文物,1980(1).

[76]南阳汉画像石编委会.邓县长冢店汉画像石墓[J].中原文物,1982(1).

[85]李昉.太平御览·木部三·柏北[M].北京:中华书局,1963:4235.

[90]孔祥星,刘一曼.中国铜镜图典[M].北京:文物出版社,1997.

[91]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1985:78.

[97]信立祥.汉代画像石综合研究[M].北京:文物出版社,2000:240.其中“”字有不同的释读,信立祥释作“墙”;而杨爱国在比对各家说法后,提出自己的看法,认为应释作“梁”。笔者赞同杨爱国先生的观点。杨爱国.山东苍山城前村画像石墓二题[J].华夏考古,2004(1).

[98]洛阳市第二文物工作队.洛阳偃师县新莽壁画墓清理简报[J].文物,1992(12).

[101]中国画像砖全集编辑委员会.中国画像砖全集·全国其他地区画像砖[M].成都:四川美术出版社,2006:25,图版15.

[102]以下三方面规律是建立在目前时段可考的材料基础之上。

[103]王趁意.中国东汉龙虎交媾镜——一个青铜镜收藏爱好者的发现[M].郑州:中州古籍出版社,2002;姜生.汉墓龙虎交媾图考——《参同契》和丹田说在汉代的形成[J].历史研究,2016(4).

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=202

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】