-

9月04日

-

曹魏薄葬考

李梅田

原文发表于《中原文物》2010年第4期,17-20页

摘要:曹魏时期的薄葬是相对秦汉厚葬而言,薄葬与厚葬在考古遗存上各有具体的体现,曹魏通过对汉代地面标记性设施和祭祀性设施、地下居室性设施和随葬明器的简省,开创了以薄葬为特征的新的丧葬模式,并影响着魏晋南北朝时期的丧葬。

关键词:曹魏;薄葬;地面设施;地下设施

丧葬在形式上只是处理死者遗体的方式,但作为中国古代的一项重要礼俗,它的意义早已超越“掩埋遗体”这一具体的形式,而更主要在于它所承载的思想观念和所处的社会状态。丧葬形式的规范化和制度化是古代天道与人伦观念的反映,也是整饬社会秩序的重要途径,因此丧葬礼仪受到历代统治者和礼家的重视。由于政治、社会和经济等原因的差异,不同时代的丧葬礼制和丧葬实践都大不相同,魏晋南北朝时期就是中国古代丧葬模式发生重大转折的时期。杨泓先生将汉唐时期丧葬礼俗的演变归纳出厚葬-薄葬-厚葬的基本发展脉络[1],较贴切地概括了这一时期丧葬模式的特点。

丧葬上的厚与薄并不只是简单的繁与简,而是受丧葬观念和经济条件影响而形成的制度上的差异。在丧葬礼制上,魏晋时期是一个典型的薄葬时期,而薄葬之风始于曹魏,这点已在学术界取得共识[2],但由于以往极少发现明确的曹魏墓葬,我们对薄葬在考古学上的体现并不十分清楚,这可能也是最近发现的“曹操墓”(安阳西高穴大墓)引起广泛争议的原因之一[3]。为了更好地理解曹魏时期的薄葬,有必要通过与汉代墓葬的比较,从考古遗存上对厚葬与薄葬的具体体现进行分析。

一、秦汉时期的“厚葬”模式

先秦时期,儒家从孝悌和伦理的角度倡导厚葬,制定了一套复杂的丧葬程序,但由于思想观念的差异,儒家的厚葬也备受争议,诸子百家在丧葬观念上的见解大相径庭,如墨子从现实的功利思想着眼,认为厚葬有悖于圣人为政的宗旨,主张“用财不费,民德不劳”[4],并依据上古圣人尧舜禹的例子,制定了埋葬之法:“棺三寸,足以朽骨,衣三领,足以朽肉,掘地之深,下无沮漏,气无发泄于上,垄足以期其所,则止矣。哭往哭来,反,从事乎衣食之财,佴乎祭祀,以致孝于亲。”[5]崇尚自然的庄子也持类似的观点,“夫事其亲者,不择地而安之,孝之至也”、“生不布施,死何含珠为”,并提倡“天葬”[6],极力反对儒家的厚葬。

尽管出现了墨子和庄子的薄葬思想,但先秦时期的丧葬模式基本上还是以厚葬为主,当时的埋葬严格遵循着一套复杂的丧葬程序,包括招魂、发丧、护丧、奔丧、哭丧、吊丧、沐浴、饭含、敛、奠、下葬等一系列环节。在这套丧葬程序中,有些环节给我们留下了大量的考古实物遗存,如复杂的棺椁系统、以礼器为中心的随葬品组合等,并以棺椁和礼器的数量和种类来体现墓主的尊卑等级。

先秦时期以厚葬为特征的丧葬模式在秦汉时期得到了继承和发展。秦汉时期占统治地位的儒家思想和神仙观念成为厚葬的思想基础。慎终追远、养生葬死成为孝悌所要求的行为规范,上至皇帝,下至官吏百姓,无不以“厚葬为德、薄葬为鄙”。从秦始皇陵开始,遂开秦汉厚葬之先河。

《晋书·索传》:“汉天子即位一年而为陵,天下贡赋三分之,一供宗庙,一供宾客,一充山陵。”[7]东汉思想家王符(85-162年)在《浮侈篇》对汉代的厚葬之风给予严厉抨击:“古之葬者,厚衣之以薪,葬之中野,不封不树,丧期无数。后世圣人易之以棺椁。……古者墓而不坟,中世坟而不崇。……文帝葬芷阳,明帝葬洛南,皆不藏珠宝,不起山陵,墓虽卑而德最高。今京师贵戚,郡县豪家,生不极养,死乃崇丧。或至金缕玉匣,檽梓楩柟,多埋珍宝偶人车马,造起大冢,广种松柏,庐舍祠堂,务崇华侈。”[8]

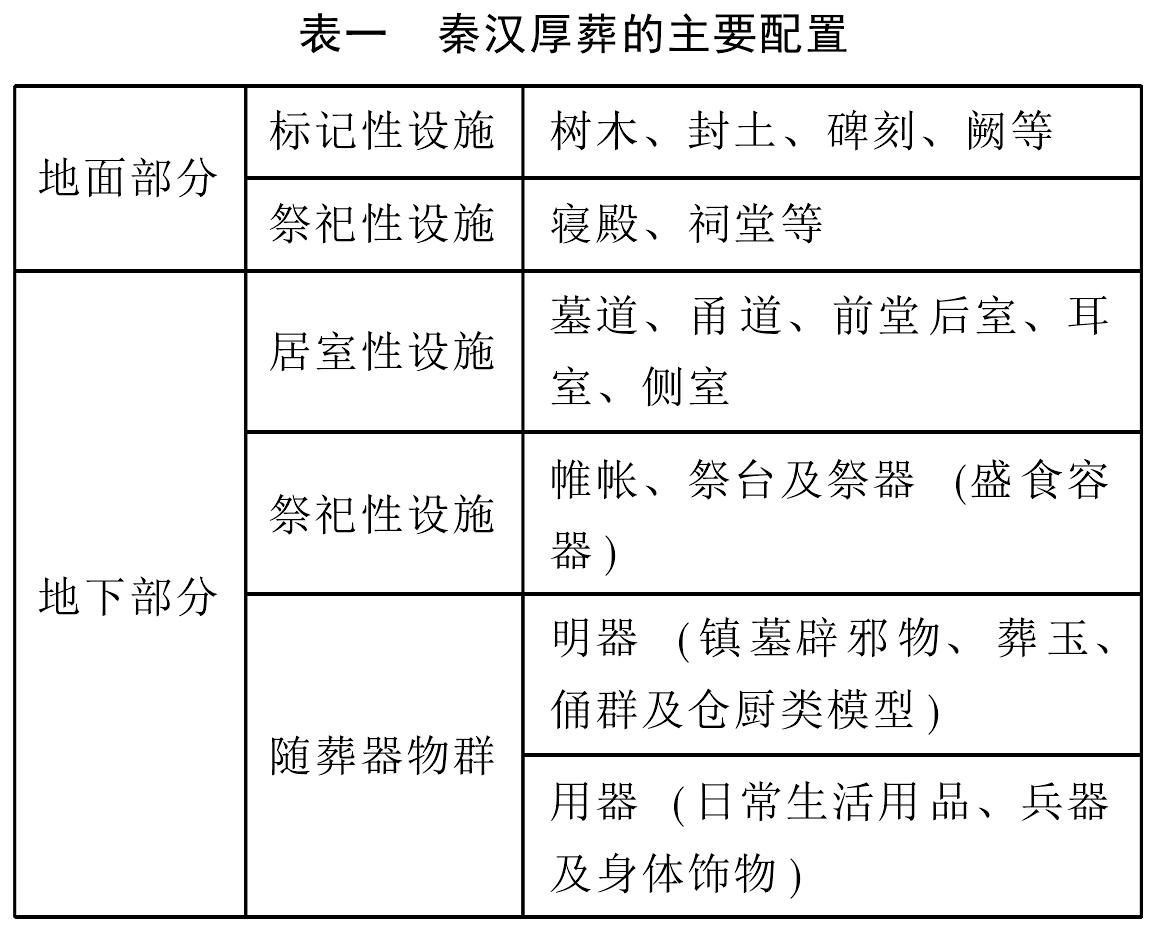

秦汉的厚葬已不同于先秦,通过陵园的配置、地面的建筑、地下的墓室和随葬品的布置等,逐渐形成了以厚葬昭显墓主身份的特殊丧葬模式,这套丧葬模式在考古遗存上有着明确的反映。从大量发现的考古遗存来看,秦汉时期的厚葬体现在地面和地下两部分,每一部分各有具体的配置。(表一)

1.地面上皆有标记性设施和祭祀性设施

标记性设施包括树木、封土,以及碑刻、阙等,从秦始皇陵开始,至西汉帝陵和诸侯王陵皆有高大的覆斗形封土,或因山为陵,在山陵之下凿出庞大的地宫。无论封土或山陵,都以其雄伟和高大昭显墓主尊崇的身份。东汉时期,覆斗形的封土明显减少,而代之以圆丘式的封土。封土前往往还建有神道及人、兽石刻、墓碑等,碑刻是直接表明墓主身份的设施。

祭祀性设施包括寝殿、祠堂等,为纪念性建筑或举行祭祀活动的场所。如考古发现的汉代帝陵和诸侯王陵的地面设施、贵族官吏墓葬的地面祠堂等。这些地面设施除了昭显威仪以示尊崇外,一个重要功能就是祭祀。汉代非常重视墓祭[9],上自天子,下及臣民,非常普遍,只有“被刑为徒”之人不到墓地祭祀先人[10]。汉代墓地祭祀的内容往往是定期召集宗族,为亡者敬献食物、衣冠等。

标记性设施和祭祀性设施共同构成地面上完整的墓园,墓园的配置和规模因墓主身份的不同而有等级的差异,汉代学者桓宽在《盐铁论·散不足》中明确提出汉代地面设施的等级差别:“古者,不封不树,反虞祭于寝,无坛宇之居,庙堂之位。及其后,则封之,庶人之坟半仞,其高可隐。今富者积土成山,列树成林,台榭连阁,集观增楼。中者祠堂屏阁,垣阙罘罳。”[11]从考古发现情况来看,汉代墓葬的这类地面设施不仅限于高等级的帝陵和诸侯王陵(如宣帝杜陵[12]、梁孝王陵[13]),也被中小型墓葬所采用,如洛阳城西东汉墓的地面上就发现了复杂的寝殿和墙垣等遗迹[14]。东汉时期,墓葬的地面设施有所简化,但并没有消失,如中小型墓葬非常流行在地面上设置圆丘形封土和小型的祠堂。

汉代墓葬地面上的标记性设施和祭祀性设施都属于纪念性建筑物,是汉代厚葬的重要体现。

2.地下部分包括居室性设施、祭祀性设施以及随葬器物群

居室性设施是“事死如事生”观念的直观反映,是生前居室在地下的再现,所以汉代墓葬出于厚葬的需要,尽可能在地下设置数量众多、功能齐备的墓室,往往在以墓道和甬道组成的轴线上配置前堂后室式的墓室,再在左右两侧建造数量不等、功能不一的耳室和侧室。前室部分象征“堂”,后室常常放置棺椁,以象征生前居室之“寝”,耳室和侧室则象征车马库、仓库、厨房、厕所等设施。从已经发掘的徐州、永城等众多高等级的诸侯王陵来看,地下墓室都非常宏大,在山体内凿出墓道、甬道和前后墓室,再在两侧凿出大量的龛、耳室和侧室,以模拟墓主生前的府邸。如徐州狮子山楚王陵全长117米,永城梁孝王陵全长90米,孝王后李氏陵除前后室外,还有30多个侧室。

祭祀性设施一般发现于墓葬的前室部分,常常发现帷帐类设施,也许是墓内设奠的场所,前室发现的很多容器可能就是祭奠时盛放食物的。

与居室性设施和祭祀性设施相搭配的是数量巨大的器物群,从其象征意义看,大致可以分为明器和用器两类。“明器”除了墓内设奠时盛放食物的祭器外,还包括一些专为丧葬而设的物品,如入殓时的“饭含”、“衣衾”等物(如玉塞、玉琀、玉覆面、金缕玉衣等各类葬玉)和具有象征意义的物品(如人俑、动物模型、家具模型);“用器”是墓主生前所用之物,如某些具有纪念意义之物(如曾用的兵器),或日用生活物品(如钱币、生活用品和佩戴饰物等)。

汉代墓葬正是通过这一套复杂的地面和地下配置,构造了一个完备的丧葬礼仪空间,形成了以厚葬为特征的汉代丧葬模式。

二、曹魏时期的“薄葬”模式

秦汉丧葬模式以厚葬为主,但即使在厚葬最为盛行的西汉时期,也有很多倡导薄葬的人士,如汉武帝时的士人杨王孙力主薄葬,“吾欲裸葬,以反吾真,必亡易吾意。死则为布囊盛尸,入地七尺,既下从足,引脱其嚢,以身亲土”[15]。杨王孙的裸葬成为当时主张薄葬者的最佳榜样,为他们所追慕和仿效。不过,厚葬之风一直贯穿于秦汉始终,尽管到东汉时期渐有减弱之势,但只有到了汉末曹魏时期,随着儒学的衰落和玄学的流行,主流的丧葬观念可能才发生较大的变化。从汉末开始,以“厚葬”为特征的丧葬模式消失了,而开始了延续数百年的“薄葬”时代,真正的薄葬是从曹魏时期开始的,而首创薄葬并真正施行了的正是曹操。

曹操先后在其《终令》和《遗令》[16]中,分别对自己的寿陵规制提出了具体的要求,其中既包括对地面陵前设施的规定,如“因高为基,不封不树”,也有对墓内随葬品的数量和种类的限定,如“敛以时服,无藏金玉珍宝”。曹操的这些规定显然不是无的放矢,而是非常有针对性的,主要是针对汉代以“厚葬”为特征的陵寝制度所作的变革。

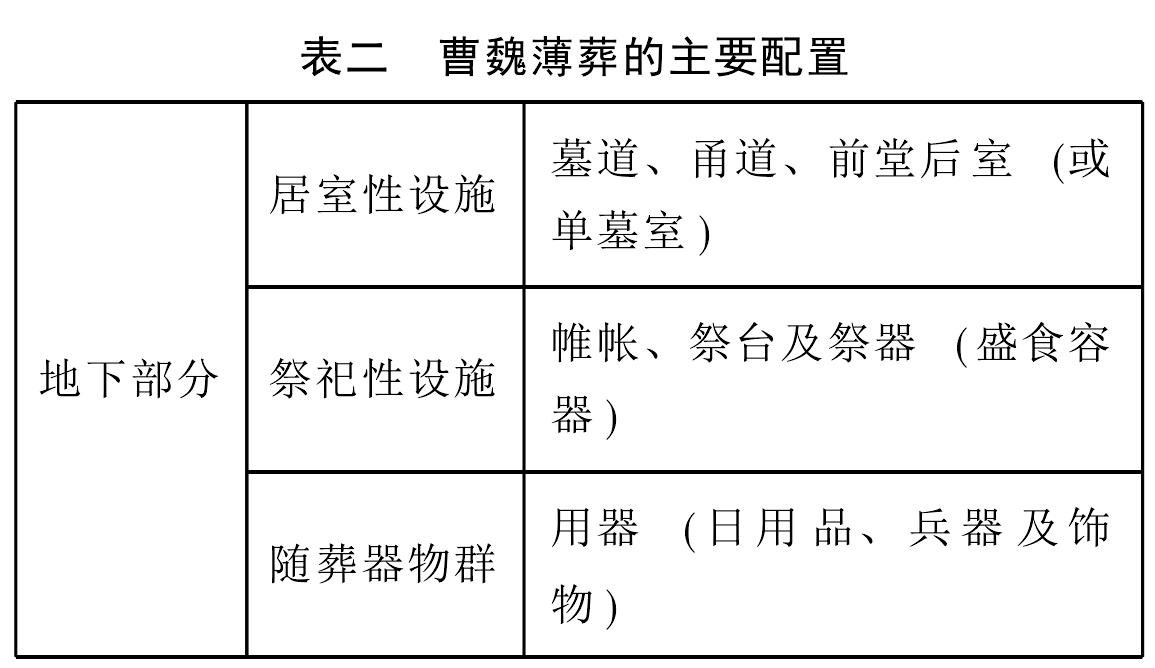

曹操对汉代“厚葬”之风的变革,简单地说是对汉墓的简化,但这种简化并不意味着简陋,仍然要体现帝王之尊,也要遵循一定的礼制,“魏武以礼送终之制,袭称之数,繁而无益,俗又过之”[17],于是,形成了一套有别于汉代,以“薄葬”为特征的新丧葬模式,在考古遗存上主要有如下体现(表二):

1.禁止了地面上的标记性设施和祭祀性设施。如“不树不封”,地面不再有高大的封土,也没有了墓碑、祠堂、神道等,如魏文帝曹丕的《终制》所言:“寿陵因山为体,无为封树,无立寝殿,造园邑,通神道”。曹操父子的这种变革有可能是出于对陵墓被盗的担忧,曹丕《终制》明言:“自古及今,未有不亡之国,亦无不掘之墓也。丧乱以来,汉氏诸陵无不发掘,至乃烧取玉匣金缕,骸骨并尽,是焚如之刑,岂不重痛哉!祸由乎厚葬封树。”[18]无论出于何种原因,这些禁止地面标记的规定并非仅仅停留于纸上,而是真正实施了的,因为与汉代陵墓形成鲜明对比的是,至今没有发现如汉代那样的曹魏时期高等级墓葬的地面设施,既没有封土,也没有墓碑,更没有发现明确的寝殿、祠堂、神道等设施,山东东阿鱼山的曹植墓如此,最近发现的“曹操墓”也是如此,可以说地面踪迹全无。

曹魏禁止了包括墓祭场所在内的地面设施之后,有些祭祀活动可能转移到了别处,如曹操遗令在铜雀台上举行的祭祀活动,“施八尺床,张帐,朝晡设脯,备之属月,朝十五日,则向帐作伎”[19]。

2.禁止了随葬品中的明器。汉代入殓所用的各类葬玉基本上消失了,这可能与“敛以时服”有关;陶俑和模型器物也渐趋消失。葬玉之类的贵重物品很容易诱发盗墓,在经济十分凋敝的曹魏时期,曹操提出“无藏金玉珍宝”应该主要指的是这类明器。最近发现的“曹操墓”中没有发现“葬玉”,似也没有发现汉代盛行的偶人与俑。至于出土的玉佩、铜带钩、铁甲、铁剑、玉珠、水晶珠、玛瑙珠等物,都应该是身前佩戴之物或珍爱之物,与衣物一样,都是“曰有不讳,随时以敛”的“用器”并非与厚葬有关的“明器”

“曹操墓”中还发现了一批非常特殊的铭文石牌,包括“魏武王常所用挌虎大戟”、“魏武王常所用挌虎短矛”、“魏武王常所用慰项石”、“渠枕”、“漆唾壶”、“竹簪”、“樗蒲扑”、“刀尺”、“胡粉”、“黄豆”等物品名称,与汉代盛行的遣册文字格式相同,尽管它们的性质不一定与遣册相同,也无法确定这些物品是否曾以实物的形式出现,但它们应该属于墓主生前日用之物,并非明器,不在薄葬制度下的禁止之列。

3.简化了地下部分的“居室性设施”。与汉墓相比,曹魏墓葬的墓室数量大为减少,如最高等级的“曹操墓”只是带有一条斜坡墓道的双室砖墓,只有前后墓室和四个侧室,全长不超过60米,这种砖室墓在建筑难度和耗费上远不如“凿山为藏”的汉代诸侯王陵,与同等级的汉墓相比,已经简化了很多。山东东阿发现的曹植墓更是只有前后二室的砖室墓[20]。洛阳正始八年(247年)墓也是一座曹魏高等级墓葬,但只有一个墓室,这种单室墓的墓内设奠场所一般在墓室的一侧,另一侧放置棺木[21]。

尽管曹魏时期的墓室数量大为减少,但同样重视墓内的祭祀。以孝闻名的汉末至晋初重臣王详曾有遗令:“气绝但洗手足,不须沐浴,勿缠尸,皆浣故衣,随时所服。所赐山玄玉佩、卫氏玉玦、绶、笥,皆勿以敛。西芒上土自坚贞,勿用甓石,勿起坟陇,穿深二丈,椁取容棺,勿作前堂、布几筵、置书箱镜奁之具,棺前但可施床榻而已,糒脯各一盘、玄酒一杯,为朝夕奠”[22]。王详的墓取消了封土、简化了墓室、减少了随葬品,但并没有省略墓内的祭奠,这样的墓葬与今天考古所见的曹魏至西晋墓葬相符。这个时期“前堂后室”型墓葬的前堂可能就是一个重要的祭祀场所,如果是单室墓,则将棺木陈于墓室一侧,另一侧或靠近墓门处为祭祀场所。墓葬中常见的砖台、几案(床榻)等可能是放置祭祀品的“祭台”,正如王详墓棺前的床榻。即使没有这样的“祭台”,也会有一块专门的区域放置一些盛放食物的容器。在有些墓葬里,“祭台”和随葬品上方还会悬挂帷帐,这样的帷帐在魏晋墓里并不罕见,当然大多数只留下了帷帐座或其他金属构件,如洛阳正始八年墓前室的铁帐构。辽宁朝阳袁台子东晋墓的低矮漆木几案上,放置着14个漆盘和其他器皿,从散落在旁的铜管、石座看,几案上方可能曾支着一顶帷帐[23]。

可见,从地面设施到地下空间,曹魏墓葬都已与汉代的厚葬模式大不相同,地面建筑没有了祭祀类建筑和标记性设施,地下空间模仿生前府宅的意义已大为减弱,而主要只是一个藏尸和祭祀的空间。这种新的丧葬模式是针对汉代“厚葬”所作的变革,是葬制上的简化,代表着一种新的埋葬制度的形成,这种新制到西晋时期已经确立下来,并一直影响到整个魏晋南北朝时期。

注释:

[1]杨泓:《谈中国汉唐之间葬俗的演变》,《文物》1999年第10期。

[2]关于魏晋薄葬的讨论,参韩国河:《论秦汉魏晋时期的厚葬与薄葬》《郑州大学学报》(哲学社会科学版)第31卷第5期,1998年;李乐民:《三国时期的薄葬风俗论述》,《史学月刊》2002年第10期。

[3]西高穴墓葬的资料尚未正式发表,根据新闻报道的材料,很多学者相信它就是曹魏墓,并从多角度进行了讨论。参《中国社会科学报》“曹操墓专题”,2010年1月10日。对曹操墓的认定持怀疑态度者,多认为它的规模与文献中的“薄葬”不符。

[4]孙诒让著:《墨子闲诂》,中华书局,1986年。

[5]孙诒让著:《墨子闲诂》,中华书局,1986年。

[6]“庄子将死,弟子欲厚葬之。庄子曰:吾以天地为棺椁,以日月为连璧,星辰为珠玑,万物为赍送。吾葬具岂不备邪?何以加此?弟子曰:吾恐乌鸢之食夫子也。庄子曰:在上为乌鸢食,在下为蝼蚁食,夺彼与此,何其偏也!”,参郭庆藩:《庄子集释》,中华书局,2006年。

[7]《晋书·索綝传》,中华书局标点本。

[8]《后汉书·王符传》,中华书局标点本。

[9]《后汉书·明帝纪》注引《汉官仪》:古不墓祭,秦始皇起寝于墓侧,汉因而不改。诸陵寝皆以晦望、二十四气、三伏、社腊及四时上饭。《汉书·韦贤传》引韦玄成传:“日祭于寝,月祭于庙,时祭于便殿。寝,日上四食。庙,岁二十五祠。便殿,岁四祠。又月一游冠。”

[10]黄晖撰:《论衡校释》卷二十三《讳篇》;“被刑为徒,不上丘墓。”中华书局,2006年。

[11]王利器校注:《盐铁论校注》,中华书局,2005年。

[12]刘庆柱:《汉宣帝杜陵陵寝制度研究》,《中国考古学论丛》,科学出版社,1993年。

[13]河南省文物考古研究所:《永城西汉梁国王陵与寝园》,中州古籍出版社,1996年。

[14]中国社会科学院考古研究所:《汉魏洛阳城西东汉墓园遗址》,《考古学报》1993年第3期。

[15]《汉书·杨王孙传》,中华书局标点本。

[16]《三国志·魏书·武帝纪》,中华书局标点本。

[17]《晋书·礼志》,中华书局标点本。

[18]《三国志·魏书·文帝纪》,中华书局标点本。

[19]《三国志·魏书·武帝纪》,中华书局标点本。

[20]刘玉新:《山东省东阿县曹植墓的发掘》,《华夏考古》1999年第1期。

[21]洛阳市文物工作队:《洛阳曹魏正始八年墓》,《考古》1989年第4期。

[22]《晋书·王详传》,中华书局标点本。

[23]辽宁省博物馆文物队等:《朝阳袁台子东晋壁画墓》,《文物》1984年第6期。

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=226

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】