-

11月25日

-

从西亚到东亚:翼兽形象之原义及本土化

郭静云、王鸿洋

原文发表于《民族艺术》2019年第3期,49-64页

摘要:翼兽最早见于公元前第三千纪后半叶两河流域闪族人的文化中,主要的形象是翼狮和翼牛,都代表具体崇拜对象。但当传播到希腊或里海以东的草原地带后,逐渐失去原意,成为信仰内涵不明的“狮鹫”(格里芬)怪物。战国时期,经过斯基泰人的文化桥梁,翼兽形象开始常见于华北列国造型中。不过,战国艺术很少直接模仿斯基泰艺术的狮鹫,而是在其基础上塑造新义。并无明确信仰意义的“狮鹫”在经过漫长的吸收过程后,与中国最高等级的神兽龙、虎相结合,内化出了全新形象——“天禄”“辟邪”,并一直经汉风靡至唐。

关键词:翼兽;一带一路;西亚艺术;战国艺术;斯基泰艺术

本文对于翼兽的基本定义是:原本没有翅膀的动物,在基本保留其主要特征的同时,另加上一双翅膀。自公元前第三千纪以来这种翼兽的神秘形象就已在西亚地区普遍可见,因此其可溯源至两河流域上古文明的历史脉络。公元前第一千纪两河流域上古文明没落,希腊、罗马文明兴盛,翼兽造型变得罕见。至于中国地区,翼兽造型在汉代之前很少见,两汉时期大量出现,魏晋南北朝至唐均常见。[1]也就是说,在西亚翼兽形象早已失去影响力甚至没落时,东亚翼兽艺术才兴起。

学界在讨论中国翼兽起源时,虽然有些学者依靠汉文传世文献提出本土起源说,[2]但是更多学者从考古资料来探讨翼兽,主张西源说。[3] 李零用“格里芬”(gryphon,狮鹫)一词,以强调中国翼兽源自西亚、中亚及草原地带。[4]但是换角度思考,若光有外面的影响,未必会被接受,所以重点还是在于远域的“格里芬”如何一变而成为中国的翼龙、翼虎、天禄、辟邪、麒麟等属于自身文化的独特神兽。[5]

翼兽传入中国也是历史世界化的表现之一,世界化的形象借由不同文化互补而成型。循着这一思路,下文拟从世界上古史脉络,来展现翼兽形象的传播及演化,试图厘清翼兽形象如何经过了漫长过程中的数个阶段,以及如何新兴于中国。

一、从创造到传播:两河流域的古神转变成狮鹫怪兽

中国文化经过与中亚、草原族群文化认识了翼兽形象。但此形象并非由中亚、草原人创造,是从原创的西亚地区,经过几次转手才到中华文明边疆区。因此下文先阐述翼兽之原创本义,以及其传到中亚、草原地带的演变。

(一)原创地:两河流域的古神形象

两河流域信仰奠基于苏美尔,但在长久历史过程中,经历了不同族群的理解和形象再创造。根据现有的出土资料,苏美尔时期诸神造型未见带翅膀的形象。但是到了公元前第三千纪后半叶,建立阿卡德帝国的东闪族以及建立拉尔萨和巴比伦的西闪族亚摩利人,开始用翅膀直接表达诸神生活在天上的意思。苏美尔伊南娜(Inanna,闪语称为伊丝塔Ishtar)等主神都有带翅膀的人形样貌。与此同时,也有几个翼兽造型固定下来,主要是翼狮和翼牛。

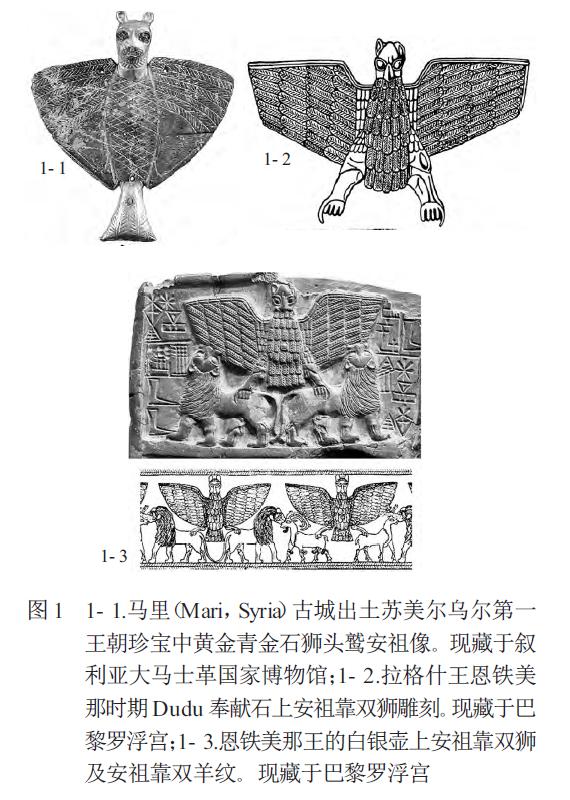

两河流域自苏美尔文化以来,负责天地之间的关联暴风雨神——安祖(Anz )的形象是狮头鹫,如见于苏美尔乌尔(Ur)第一王朝珍宝中黄金青金石的造型(公元前2600年左右,图1-1[6])。后来安祖立于两狮背上的构图见于拉格什(Lagash)王乌尔南塞(Ur- nanshe,公元前2550年前后在位)奉献的石雕上(现藏于巴黎罗浮宫),成为拉格什王朝的象征。同样的构图见于拉格什王恩铁美那(Entemena,公元前2350年前后在位)时期Dudu奉献的石雕上(图1- 2[7]),恩铁美那王的白银壶上(图1- 3[8])等。

针对类似安祖这种形象,均有一种共同合理的理解:猛禽鸷鸟与猫科猛兽合为一体。但值得注意的是:在中国文化中,虽然自上古以来,既有崇拜猫科猛兽老虎者,亦有崇拜鸷鸟者(其造型礼器最早在距今5000年前后已可见,商周时依然普遍)。这两种动物的造型会一起出现,甚至会交错,但从未见过将两者合为一个怪兽的造型,此举表现出不同文化发展内在逻辑的差异性。

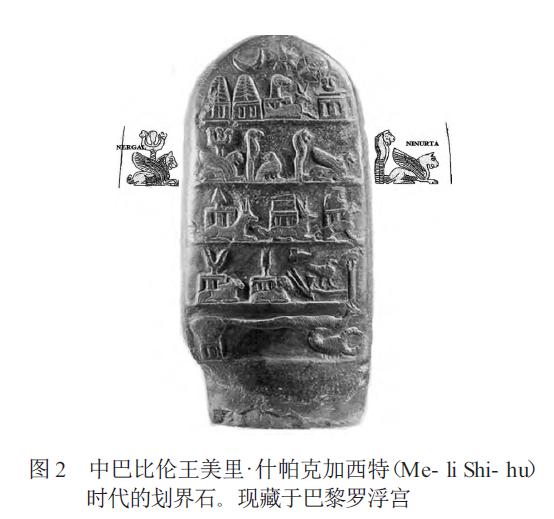

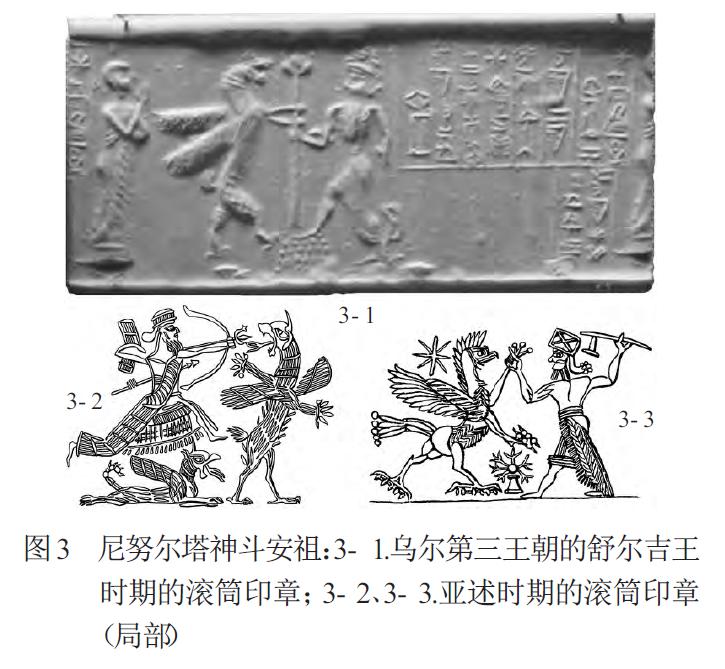

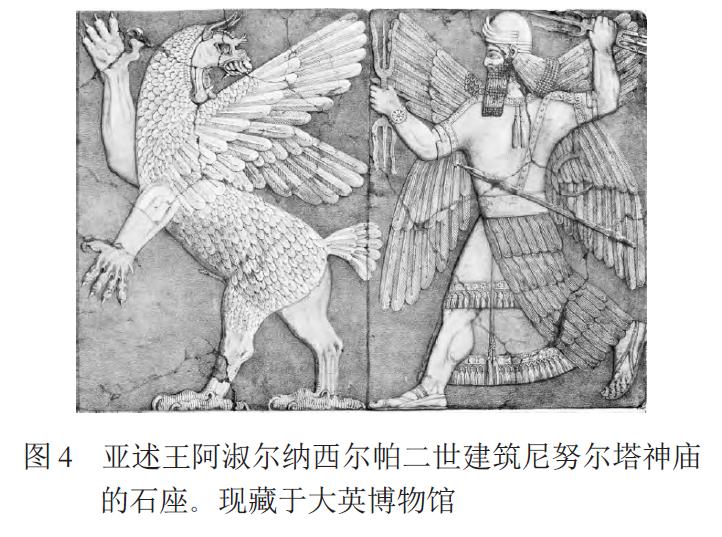

除狮头鹫安祖之外,两河流域还有几种翼兽形的神。首先是在中巴比伦王美里·什帕克加西特(Me- li Shi- hu,约公元前1186—公元前1172年在位)时代的划界石上的内尔伽尔(Nergal)冥王和尼努尔塔(Ninurta)战神及农业神(两位兄弟神),都表现为翼狮(图2[9])。除了翼狮的形状,尼努尔塔亦有人形或翼人形,常站在象征他的翼狮背上,且均常见尼努尔塔神斗争并克服安祖的造型。例如乌尔第三王朝的舒尔吉王(Sulgi,约公元前2094年—公元前2047年在位)时期的滚筒印章(图3-1[10])。乌尔第三王朝以来,直至巴比伦、亚述时代,安祖形象从狮头鹫发展为翼狮或鹰头翼狮的形状,所以象征尼努尔塔的翼狮与安祖翼狮,在滚筒印章的造型上有时候很相似(图3- 2、图3- 3[11])。尼姆鲁德在亚述帝国的主要崇拜为战胜神,亚述王阿淑尔纳西尔帕二世(Assur- nasir- apli,公元前883年—公元前859年)时期在亚述首都尼姆鲁德(Nimrud,Calah)尼努尔塔神庙的石座上翼人斗翼狮,这也是尼努尔塔斗安祖的造型(图4[12])。

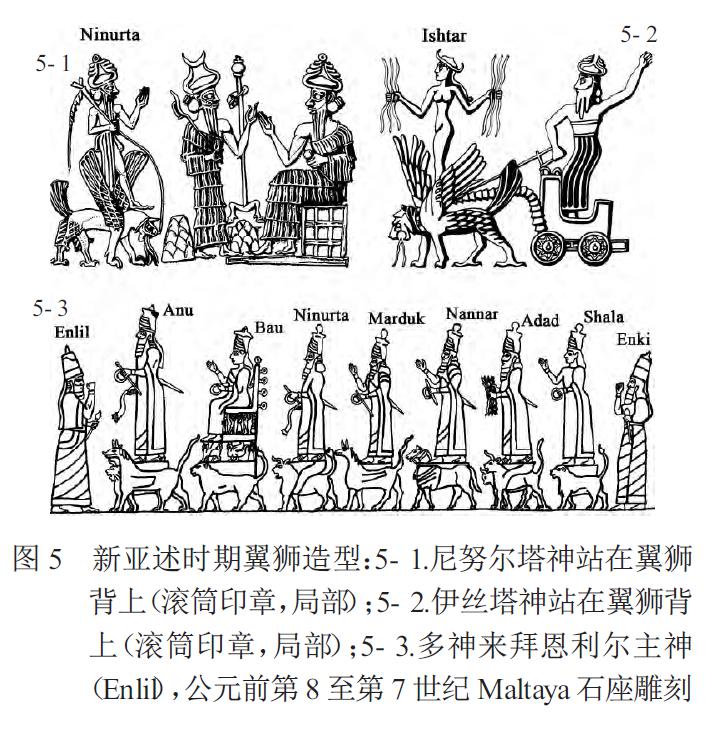

不过巴比伦、亚述时期滚筒印章上,常见尼努尔塔神站在翼兽背上的构图(图5-1)。此外,因为狮子也是伊南娜(伊丝塔)的标志动物,她也常被造型站在狮子的背上,亚述时期伊丝塔的狮子亦常带翅膀(图5- 2)。同时可见其他神站在翼兽背部的构图(图5- 3[13])。

研究两河流域的翼狮造型是一个独立的问题,不在拙文讨论的范围内。我们只是想强调:两河流域的翼狮并不是奇异的格里芬怪物,而是有明确意涵的具体之神的表现。另外,两河流域翼狮的翅膀巨大强壮,其力量足够将狮身升起到天空飞翔,不像后来中国大部分翼兽只是象征性地造型小翅膀。

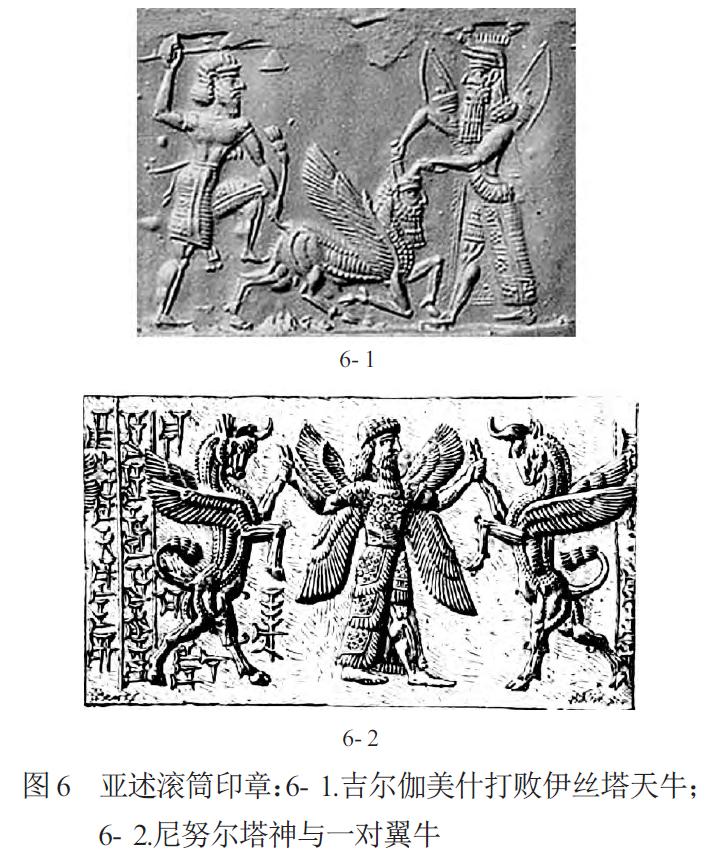

两河流域翼狮形象之外,另有翼牛的造型,具体源自苏美尔伊南娜神母的天牛形象。《吉尔伽美什史诗》中伊南娜派天牛杀基加美修,但是后者却战胜了他。在亚述时期的印章上,天牛均有翅膀(图6-1)。同时,在新亚述滚筒印章上可见尼努尔塔神与翼牛的造型,或者是一对拉玛苏翼牛保护神形象(图6- 2[14])。

在亚述宗教体系中,拉玛苏翼牛形象(Lamassu,另称为舍杜Sêdu,限于指称公翼牛)被用于护城之门神。据语言学词根的线索,该词含有苏美尔语的指称,故有可能溯源至苏美尔时代。但实际上迄今留下来的拉玛苏造型,一直要到巴比伦、亚述时代才变得明显,经常是人面翼牛,有时候牛蹄改为狮爪。尽管随着时代变化,不断有新族群进入两河流域,但从苏美尔到亚述,其宗教体系基本上得到传承,翼兽也未失其本意,都是具体神的表现。

(二)受直接影响及吸收者的周围地区

亚述帝国不仅全面传承各种翼狮、翼牛的形象,还大量建造这类大型石刻,并广泛影响其他国家都城、宫殿的建筑风格。循着中亚述、新亚述帝国势力的扩展,至公元前第二千纪晚期,除两河流域外,翼狮、翼牛的形象还多见于埃兰及后来波斯的造型中。同时,通过亚述马匹和铁料贸易路线又传至高加索山脉和里海地带。

据亚述文献记载,公元前13 世纪以来,从凡(Van)湖、尔米亚(Urmiya)湖到高加索亚美尼亚山脉(亚拉拉特Ararat 两座主峰),以及往里海的方向有Nairi(那夷立)族群军事联盟,专门从事练马及马政,并卖马给亚述和其他国家。公元前9 世纪,那夷立联盟发展到Biaina(乌拉尔图Urartu)王国,其主要经济依然是马匹和铁料贸易。当时乌拉尔图的马质量优良,所以亚述、米底、波斯历来都努力合并乌拉尔图王国,以亲自掌握西亚地区的马政及马商。[15]

高加索高原的练马技术显然与其靠近里海草原有关。他们与草原地带有频繁的人群流动和技术交流。因此,从马商贸易的角度思考,那夷立族群有足够条件成为亚述与中亚草原地带之间认识的桥梁。

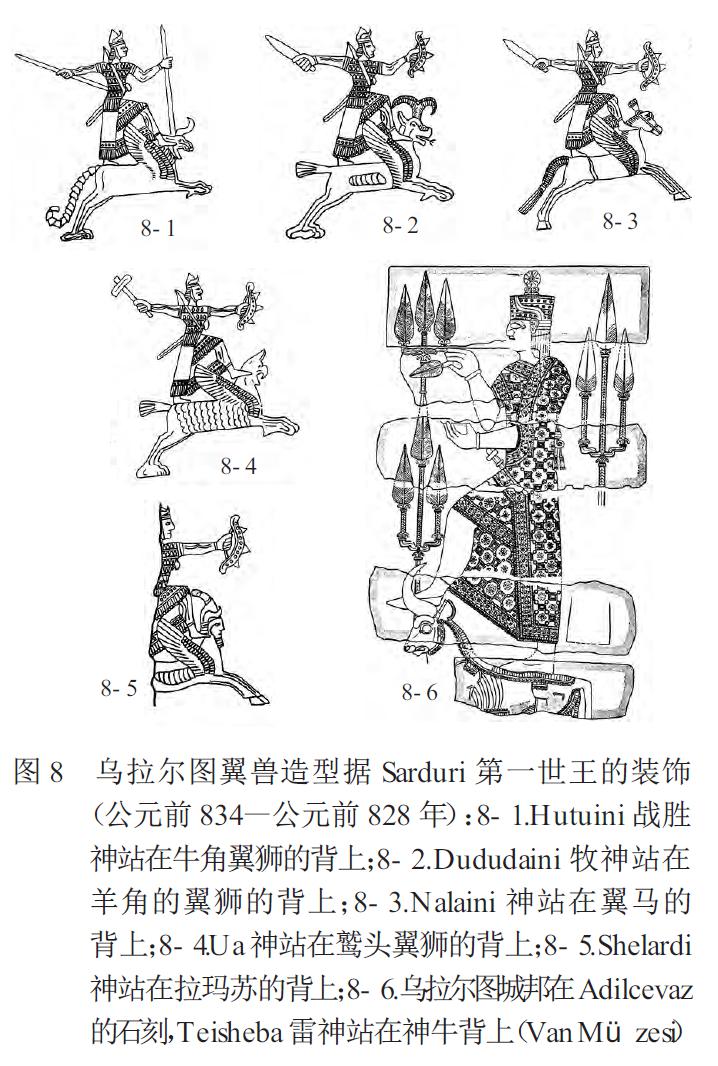

自公元前第二千纪晚期以来,西亚地区经历了很多国家数次重建、族群冲突及流动,考古资料也零散而不完整,包括翼兽造型虽有零星出土,但具体年代不确定,因此考古资料有缺环。但是到了公元前第一千纪初,在新建的亚述、乌拉尔图、波斯以及其他国家的王宫中,翼狮、翼牛造型依然多见。从数量来说,翼狮始终多于其他翼兽,另有人面拉玛苏翼牛以及其他翼兽混合形象,如带角的翼狮、鹫头翼狮等。乌拉尔图可能是由于其作为练马及马商中心的地位,另还出现有翼马的形象。乌拉尔图宗教结构里,很多公神有自己的翼兽象征动物(图7[16])。那夷立人的宗教艺术则模仿亚述,常见神站在翼兽背上的构图(图8[17])。

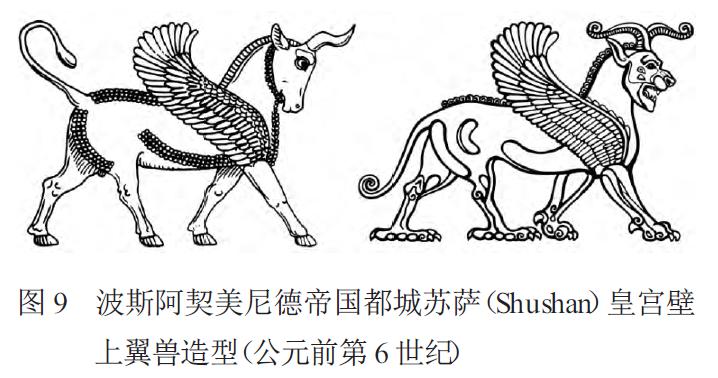

在波斯文化中翼兽常见翼狮、翼牛和拉玛苏,比乌拉尔图时代略晚时,也出现带角的翼狮(图9[18])。虽然在波斯和乌拉尔图的文化中,翼狮、翼牛、翼人的形象经常被混合,却并没有变成意义模糊的怪物,都还有具体之神的含意,有些是重新命名的传自两河流域的崇拜对象,有些则是新兴的本土崇拜对象。

综上,埃兰的波斯人和高加索的那夷立人等,都直接与两河流域国家来往,因此直接吸收了两河流域的形象,并内化成自己文化的信仰。所以各国翼兽所代表的意义虽然有所不同,但都是具体的崇拜对象。而且,两河流域和周边文化区翼兽的翅膀都强大,符合身体比例,是可以飞翔于天空的大翅膀。

不过,经过远程贸易和战争,翼兽形象进一步西传到希腊,东传到中亚及草原地带,愈远愈加被抽象化,演化成有翼的奇异怪物。

(三)远传地的有翼怪

在与巴比伦、亚述有直接来往的国家文明之外,翼兽形象的传播基本上失去其具体神能的含义。它在希腊文化中变成为东方的有翼怪(winged monster),希腊人称之为“gryphōn”(鹫狮)[19]。同时,也传到里海以东地区,影响了亚洲草原地带被总称为“斯基泰”的众多族群艺术的形成。

中国学者均认为,波斯文化中的翼兽是中国翼兽的主要来源之一。但实际上狮鹫造型出现在中亚草原及阿尔泰地区要早于波斯,中国目前已知的翼兽形象也早于波斯时代。

笔者赞成学界假设,在两河流域翼兽母题传到黑海、里海及亚洲草原的过程中,高加索地带及那夷立族群具关键作用。[20]鲁金科(S.J.Rudenko)等学者从年代学和图像学的方法显明,亚洲草原及阿尔泰山区的狮鹫造型,都不可能滥觞于波斯文化,而是经过高加索的乌拉尔图源自亚述文化,只有晚期才可见与波斯造型的相同特点。这些特点,因为在乌拉尔图的艺术亦可见,故未必源自波斯文化,可能只是从总体上代表大区域内艺术互相影响及统合化的趋势。[21]

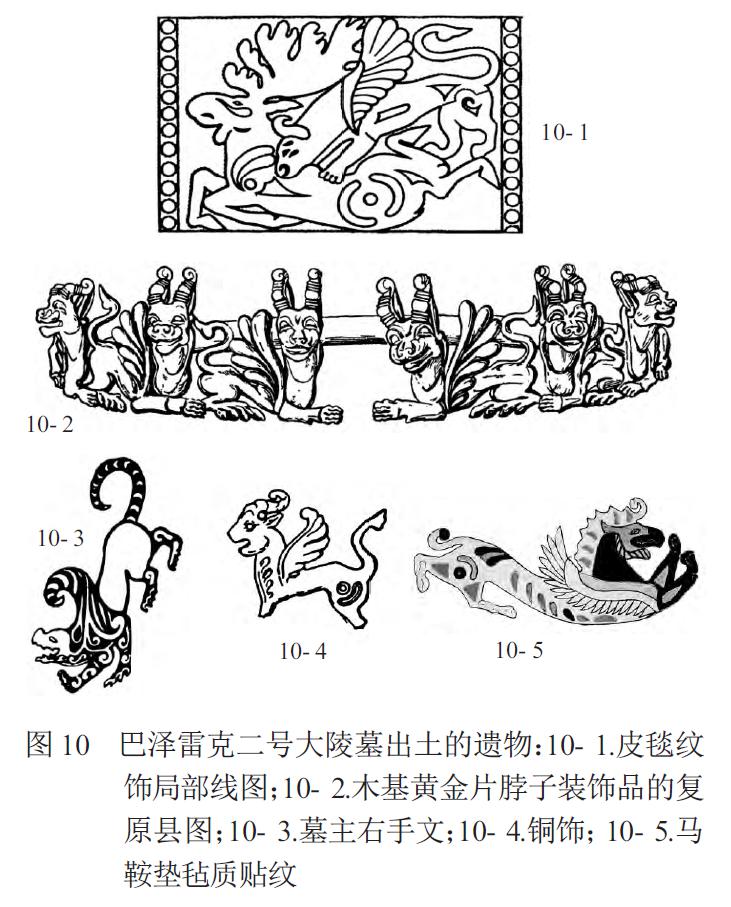

虽然有些学者对此表达疑虑,认为资料还不足以肯定那夷立族群及乌拉尔图国家文化对草原艺术的影响,而更加强调波斯与古希腊的因素。[22]但无论是黑海北部地区的斯基泰文化年代或者阿尔泰山区巴泽雷克(Pazyryk)文化年代(公元前7─公元前3 世纪),其早期即已有狮鹫造型,同样的形象在波斯文化反而出现较晚(如羊角翼狮等,图10- 2、图10- 4[23])。早期巴泽雷克文化造型与乌拉尔图王国晚期的造型非常相似。再考虑到乌拉尔图国家在晚期阶段向北迁移的现象,使学界继续思考高加索、草原及阿尔泰地带的文化传播关系,且同意狮鹫造型通过这一条传播路线,即从亚述传播到斯基泰人活动区,其中就包括巴泽雷克文化。[24]

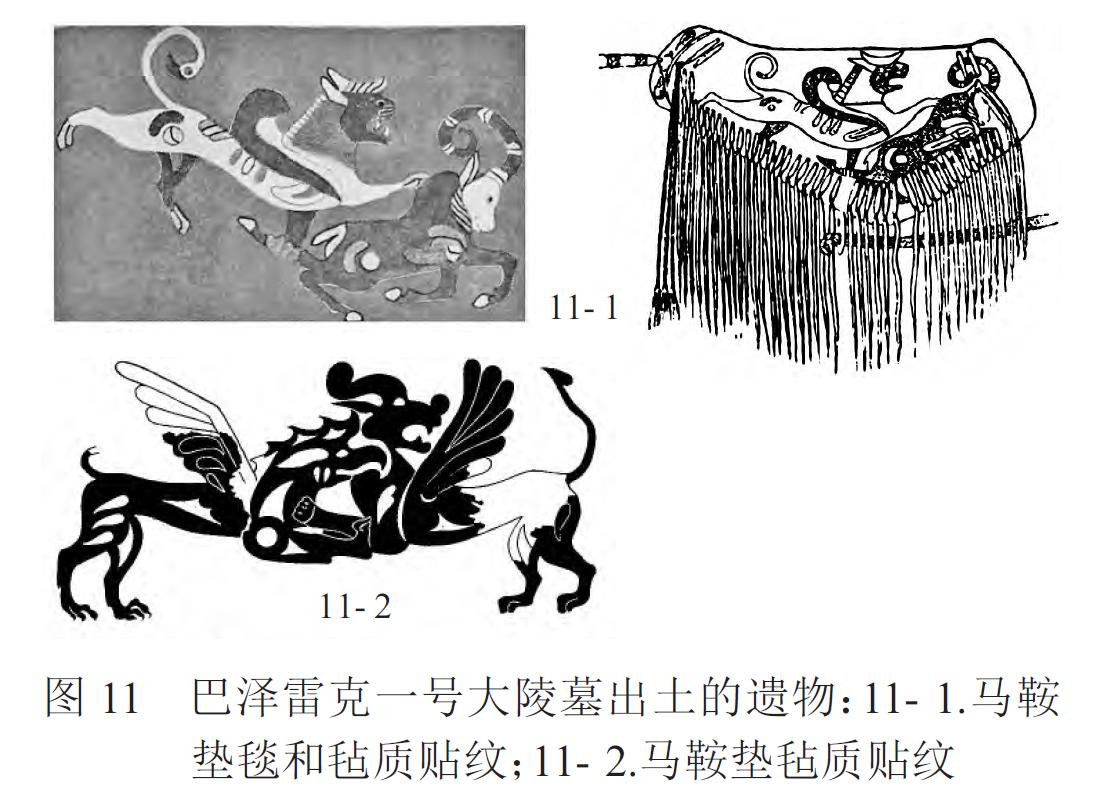

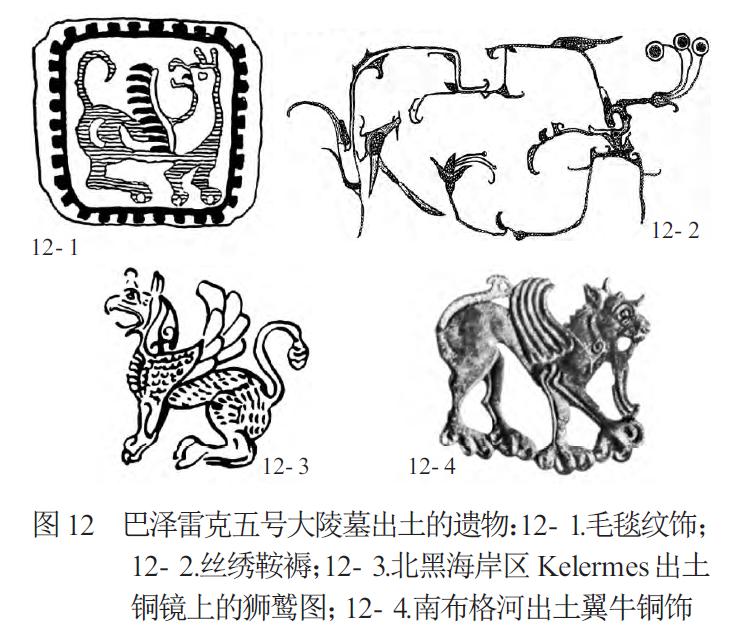

欧亚草原及阿尔泰山脉斯基泰文化的翼兽主 3要是翼狮、翼豹、翼虎等猫科猛兽,有的在头上带角或有鸷鸟头(图10、图11,图12- 1、图12- 3[25])。翼牛造型在斯基泰文化出现很少,均见于受到草原族群影响的斯鸠底农耕地区,如在黑海北岸南布格河及聂伯河陵墓里均有发现(图12- 4[26])。

(四)从草原到中国大地:在传播和吸收之间

学界讨论中国翼兽问题,主要是强调草原西来的因素,但如果交往过程如此单纯或单向度,影响的走向应该是从华北逐渐传到华南。实际上考古资料并无这种规律,战国时期并不只有中国北方列国与阿尔泰斯基泰人有来往,而且影响也并非单向。[27]甚至可以见到,巴泽雷克文化所出土中国制造的器物,均源自南方,如丝绸、丝锦、丝绣(图12- 2[28])。山字铜镜最多出土在湖南地区的楚墓里(图13- 1[29]),次之为与其他楚地,故称为楚式镜,偶尔也传到其他地区,其中一件发现在巴泽雷克陵墓中(图13- 2[30])。另外,楚地制造的漆器也有传入草原地带,如新疆阿拉沟西汉时期墓中发现漆器,与马王堆西汉墓漆器接近(阿拉沟墓葬中木椁朽木的测年为公元前34±公元前96年)[31]。

讨论中国文化对斯基泰艺术影响多限于上述丝织物品、铜镜和漆器三类,[32]因为这是通过远程交易传入中亚的产品。如李建深的研究证明,楚地生产丝织品和铜镜,在春秋战国时发展成为规模庞大的专业化生产行业,远地销售到达华北、北亚、中亚地区,所以巴泽雷克文化墓里也出土生产于楚国的商品。[33]但除了器物流动,也包括东亚古文明对草原地带文化的组成所产生的影响,其中就包括一些技术和艺术造型。

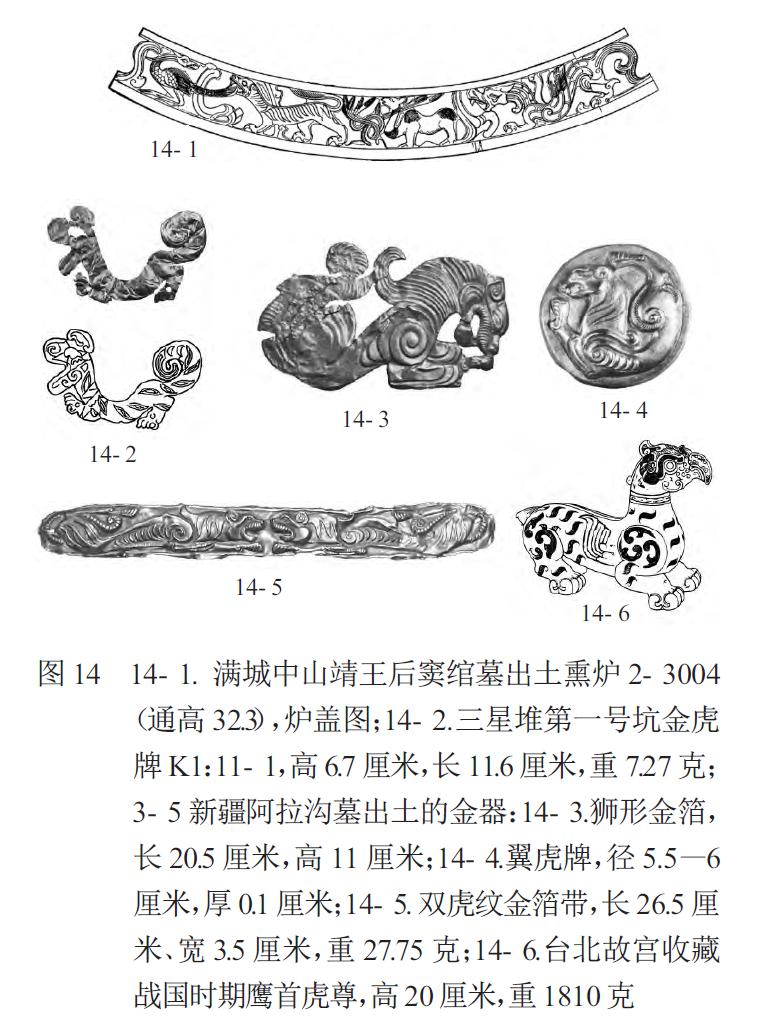

战国时期,华北及黄河流域诸国与草原关系频繁,西汉早期因匈奴的关系,互动可能还要多。仔细观察草原发现的虎形腰饰(图13- 4[34]),其老虎的龙形尾巴造型在战国秦汉艺术中颇为常见,如可以对照南越王墓的虎龙玉佩(图13- 3[35]),而小翅膀形状与战国秦汉有翼蟠虎造型一致(如参后文图23、图24)。从南海到草原都可见技术和形象接近的器物。在草原地带,西亚、东亚造型风格和主题都混为一团,如兽型金牌,一方面其有很明显的西亚源头,[36]另一方面东亚也有自身原创的兽型金牌艺术,如三星堆金虎(图14- 2[37])等。新疆阿拉沟墓地出土的金牌中,既有与中国大量制造的翼蟠虎类似的造型(图14- 4、图14- 5[38]),亦有似蟠狮的造型,其狮鬣向上卷而像翅膀(图14- 3[39])。可见,草原艺术一边传西来的狮鹫,一边重新吸收中国化的老虎和其他艺术主题。李零曾有发现,中国开始出现狮子造型的同时,源自中国老虎的形象亦传到中亚地区。[40]实际上很多战国艺术家塑造的形象,后来传到草原和中亚。

而且,在中国地区,除了斯基泰、匈奴墓,很少能发现斯基泰形貌的“狮鹫”怪兽造型,一般是制造经过自身文化消化后重新塑造的翼虎、翼龙等“中国化”的形象。如就主题来看,最接近狮鹫结构的是战国时期的鹰头虎尊,甚至可称为“鹰虎”,但就造型的比例、风格和整体形状而言,却不像斯基泰文化的狮鹫,还是相当“中国化”的造型(图14- 6[41])。在这方面,河北满城中山靖王后窦绾墓出土的铜熏炉是独特的例子。炉盖饰带上造型四个神兽,分成两组:老虎从后面咬长尾巴的鸟,而在骆驼背后有狮鹫准备咬它(图14- 1[42])。在这里,老虎与狮鹫明显是两个不同的形象,而且狮鹫形貌很像在巴泽雷克墓葬里所见,与已在中国文化里内化的翼兽明显不同。

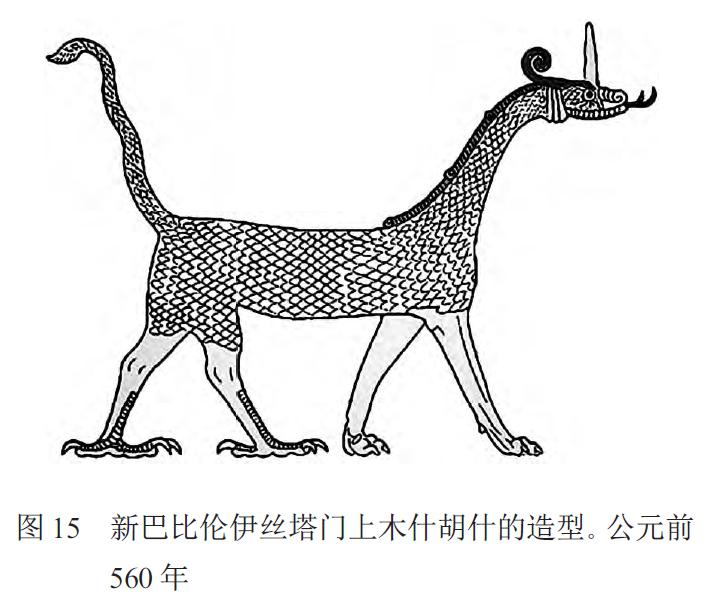

总而言之,先秦时期,斯基泰人文化与华北列国明显有器物交易及互相影响关系。在此基础上,一方面狮鹫怪兽母题传入中国,并在秦汉时期翼兽形象走向兴盛;另一方面,中国艺术母题也回传到西边。我们认为,西亚地区也受到远来的中国文化影响,如新巴比伦艺术的“木什胡什”,即Mus - russu,有双鹰脚及双虎脚的蛇龙(图15[43]),从西亚文化脉络看来,明显有异域怪兽的形貌,也许代表经远程传自东亚的异域风味。

二、战国翼兽:从道听途说到初步接受

前文是从翼兽形象原创造者的立场出发,观察该形象向外传播和转义的迹象。下面将着重讨论中华文明如何逐步模仿、接受、内化外来的翼兽形象。需要特别强调的是,这一过程并不是一时、一次性地全盘接受,而是迂回、繁复的。限于时空框架,很多时候我们只能观察大概走向,无法更细致地描绘出传播过程的每一步。

(一)战国零星翼兽造型之规律的滥觞

中国文明消化、内在化翼兽形象的过程源远流长,战国、秦汉并不是接触他们的最早时代。从公元前第一千纪起,斯基泰人成为东、西文化的联络者。由于斯基泰人已有半定居的生活,且数次建立过国家,所以保留有较丰富的考古资料。在此之前的远程文化交流更像是互相“听说”,道听途说式的传播。

中国从最早听说有翼兽,到初步尝试塑造翼兽形象,再到亲眼看见外来的作品,又到愿意模仿,直至将其作为素材来创造自己的新艺术,这是涵盖数百年的漫长历史过程,滥觞于殷周而初兴于战国秦汉。[44]在这数百年历史中,东亚地区诸多国家兴衰沉浮,不断有新族群加入或消失;西亚、东亚各区之间的远程交流则似潮汐涨落,远非一脉相承、直线式的发展。中国历史经过几波开放交流以及封闭自守的状态,并且因为本身区域很大,交流因素常常只局限于某些特殊区域内,未必有广大的影响。因此,讨论翼兽传入中国的各个阶段时,我们只能观察大体的历史趋向,通过各种具体的个案和实物,将不同时代的线索用虚线串连起来。

战国时期所谓“斯基泰人的艺术题材”,实际上还是源自西亚的翼兽。在新亚述都城尼姆鲁德(Nimrud)石刻上有造型亚述人与斯基泰人战斗的场景,说明确有部分斯基泰人群有机会直接接触到亚述文化,而其他斯基泰人群则透过各种中介吸收亚述文化形象。所以总体来说,最初都有共同的源头。

或许是因为斯基泰人兴趣的缘故,他们从西亚地区吸收翼兽时,很少模仿翼牛等食草的有蹄翼兽,而更多选择将翼狮猛兽造型作为自己艺术的主题。比如,带翅膀的猫科动物(狮、虎、豹)是巴泽雷克文化的重要主题。同样在中国,除了在殷末出现过翼羚、独角翼马形象外,[45]战国秦汉时期主要的翼兽并不是麒麟而是龙和虎,且造型翼虎的数量远多于比翼龙。

春秋战国时期的人,接触斯基泰人的翼狮、狮鹫形象以后,少量从外观模仿异域风味的形貌,并尝试将其与自己的文化形象相结合,纳入自身崇拜体系中。因中国文化自远古以来视龙、虎、凤为等级最高的神兽,所以翅膀就开始出现在这些神龙、神虎的背上,甚至将翅膀作为其地位高的象征之一。这样,外来的翼兽,与中国本土对龙、虎的崇拜结合起来。

战国时期华北列国与斯基泰人的来往频繁,斯基泰骑兵甚至参加赵、秦、燕诸国军队。除了贸易、军事等交流与合作外,华北诸国也与斯基泰贵族互相通婚。这些“北狄”有时候甚至成为统治者,而斯基泰巴泽雷克文化的人种,虽然以高加索人种为主,一些人也带有蒙古人种特点,说明有混血现象。[46]在此基础上,斯基泰人的美感,愈来愈多地影响到中国艺术家所塑造的形象。尤其是对血缘多元的北方贵族来说,源于南方的中国青铜时代的信仰与形象,并没有渗透到其内在深入的文化逻辑中,因此更容易、更乐意添加其他文化的形象,斯基泰风格的翼兽即为其中一例。由于当时南北诸国贵族经常来往及通婚,艺术家也常流动并满足不同的需求,使这种翼兽也出现在华北之外的其他地方。

虽然在战国艺术中,翼兽造型依然罕见,并没有成为自身文化的流行主题,但还是可以见到以下三种新兴翼兽艺术题材的萌芽:天界羽猎、翼龙、翼虎。

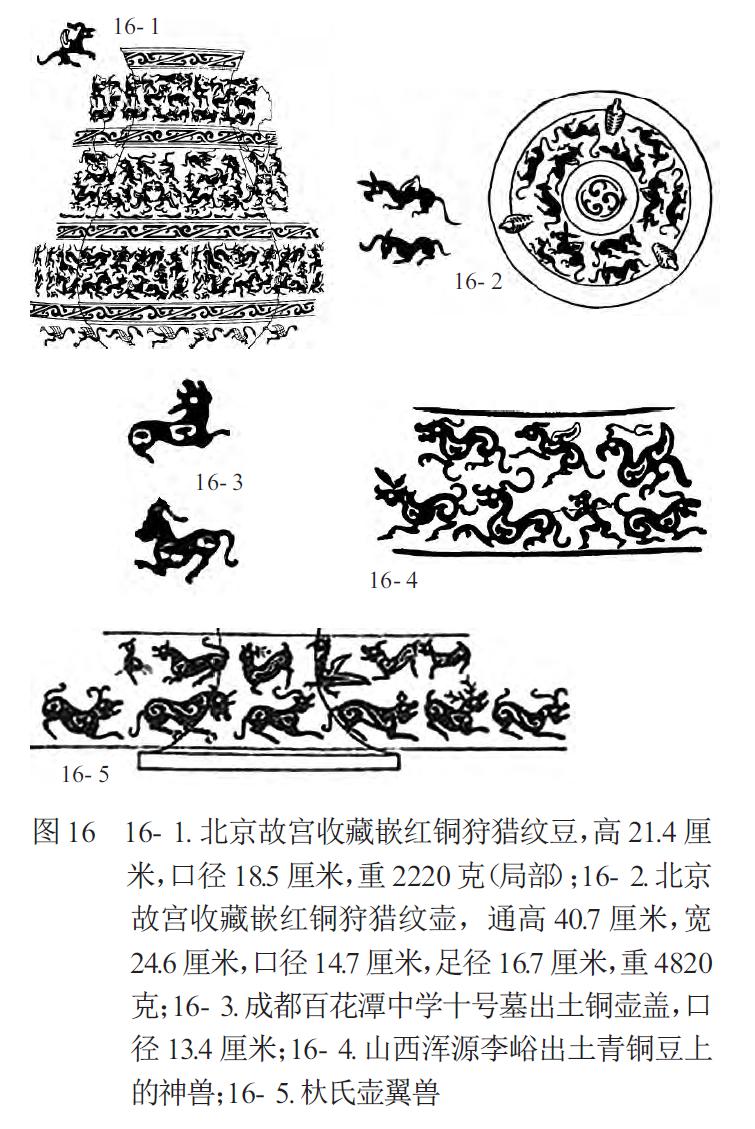

(二)新兴羽猎构图

商周以来,狩猎文化除了作为贵族游戏外,还包含政治意义和精神文化的成分,[47]带有克服神兽以超越世俗的含义。这种意思在战国时代的文化中更加明确,当时青铜器、漆器上开始出现神奇的狩猎图,并为强调这是世外天界的羽猎而经常在诸兽身上刻夔神纹(图16- 1[48])。其中有少数几件器物给所有猎兽都加上翅膀(图16- 2[49]、图16- 3[50]、图16- 4[51]),或者将部分猎兽加上翅膀(图16- 5[52])。不过,更多羽猎图并无带翅膀的动物造型,也不影响“天界猎图”的含义。

(三)翼龙形象的萌生

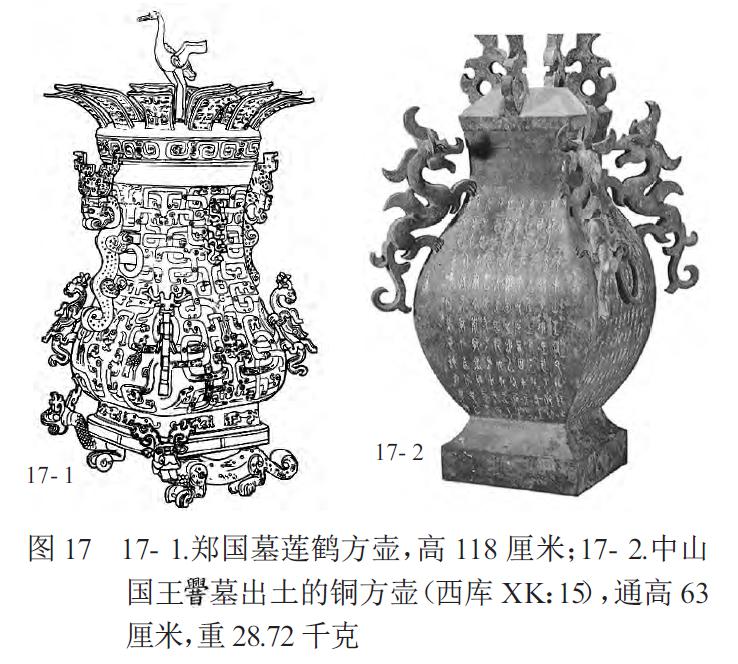

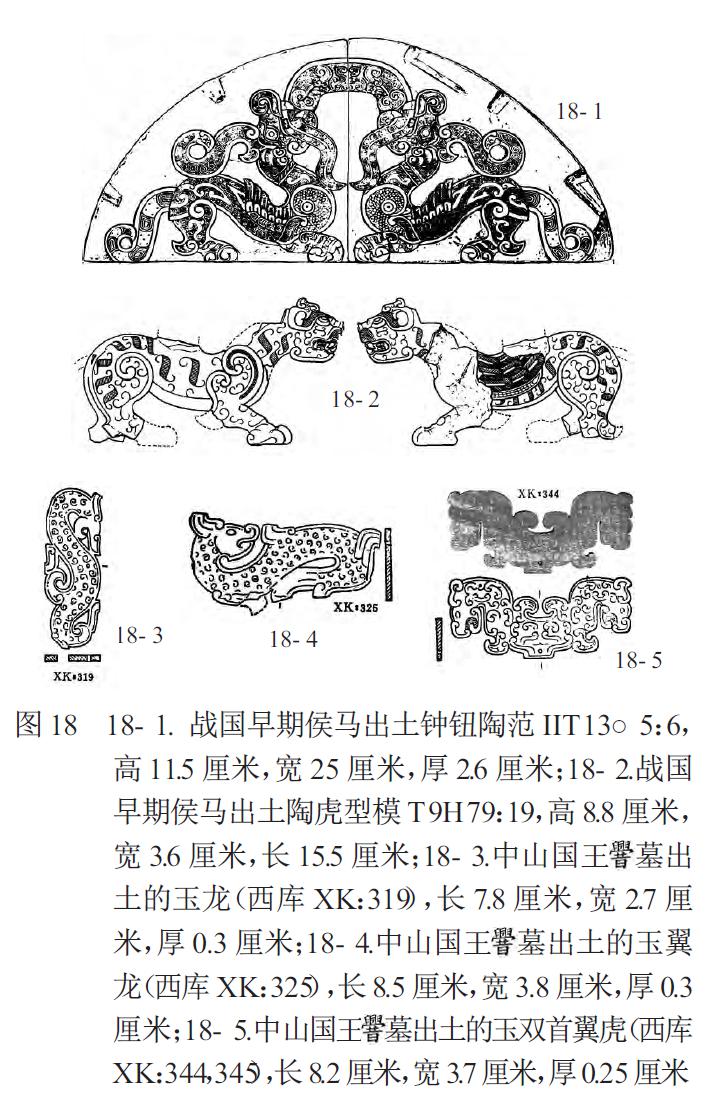

在古老的传统中,龙不需要翅膀就可以在天空飞,所以龙是没有翅膀的天神。但战国时期偶尔也会出现带翅膀的龙,如李零发现,春秋中晚期郑伯墓出土的莲鹤方壶“器腹四隅,考下有四条龙,乍看和东周器饰常见的顾首夔龙相似,但特点是有翅膀”(图17- 1[53])。同时鹤方壶的其他夔龙造型,都没有翅膀。不过从此以来,类似造型开始少量出现,而其间传承关系已较明确,如李零提出,莲鹤方壶的造型与战国时期中山王墓出土的翼龙扉棱方壶有相似之处(图17- 2[54])。虽然郑伯墓的方壶是由楚国的艺术家铸造的,但是先秦翼龙确实最多见于与草原来往最近的三晋和中山国。侯马冶铸工作坊三期发现几件带翼龙纹的陶范(图18- 1[55]),发掘报告将其年代定为战国早期,公元前450-公元前370年间[56]。在中山国王墓出土的很多玉龙中,有几件似乎有小小的翅膀,年代为战国中期(图18- 3、图18- 4[57])。

总体来说,先秦翼龙造型并不多见,华北地区多于华南,而中山王墓多于其他华北地区。或许对于那些原本就不是东亚南方血缘的北狄人而言,龙的形象与意义并没有内化到其文化之中,所以在龙的身上也加翅膀,用来表达飞升的意思很合理。

(四)先秦翼虎形象

战国翼虎造型均可分为两类:第一是出现在巴人的兵器上;第二是见于各种玉质装饰品和青铜器造型。这类器物较多出自三晋和中山国地区。

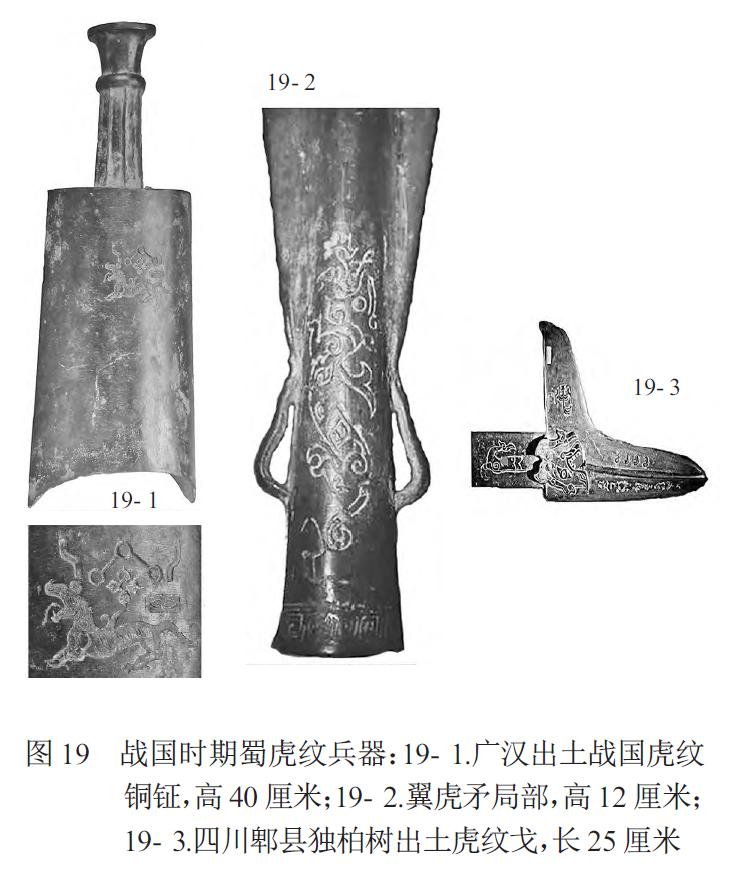

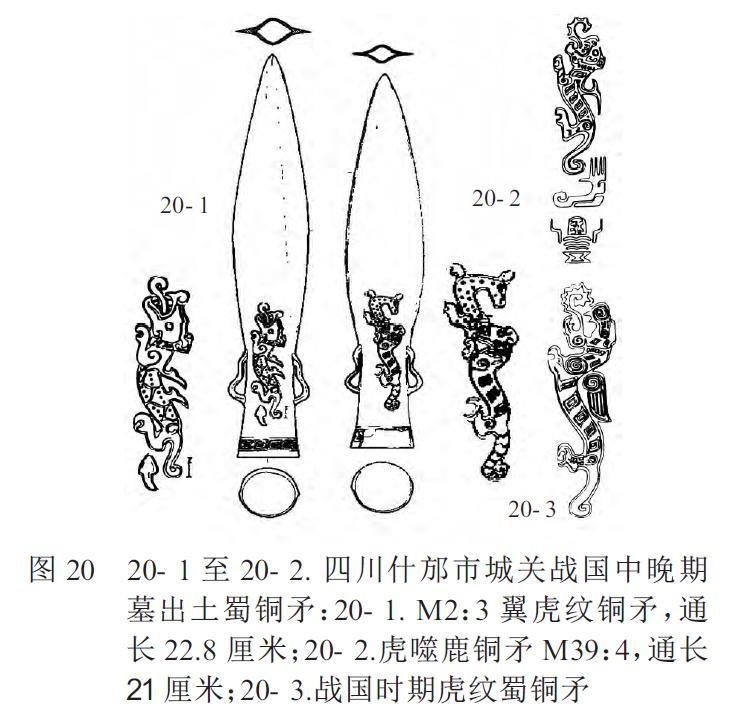

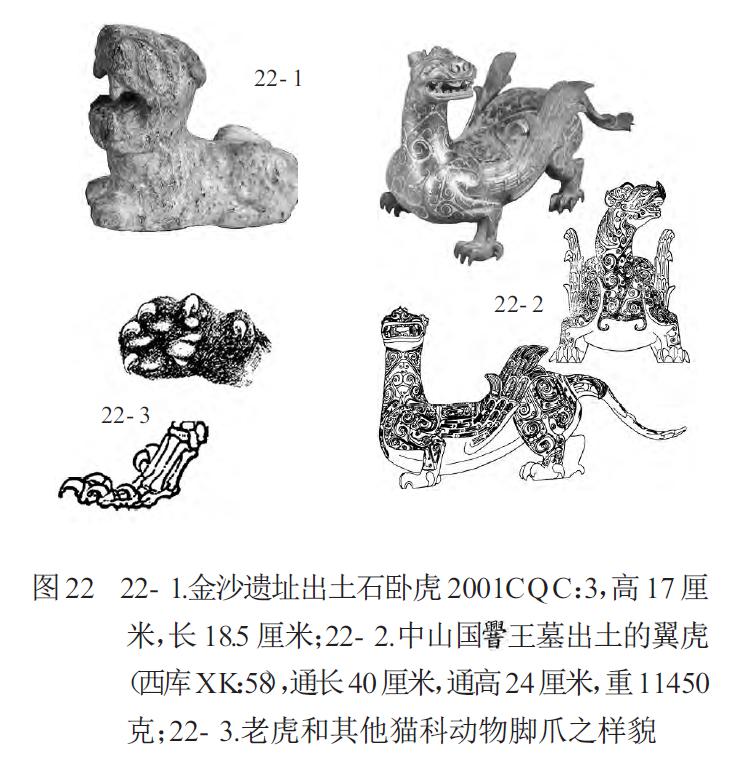

第一,偶尔带翼的巴人士兵虎神。四川地区对老虎的崇拜来源很深,但是相关信仰意义历来有变化。三星堆文化的老虎形象应该没有牵涉到军权力量或保护士兵的神能。如金沙遗址出土几个石虎,应该有保护神庙的作用(图22- 1[58]),但是西周以来四川地区经过族群、文化变迁,出现新的族群,其中以战争为主要生活方式者,称为巴人。在巴人文化中,老虎成为士兵保护神。虎戈[59](图19- 1[60])、虎矛(图19- 2、图20[61])是战国时期巴人的传统兵器,带虎纹的铜钲,也是巴人军用乐器(图19- 3[62])。刻在这些军用铜器上的老虎,偶尔也会带小的象征性的翅膀。[63]

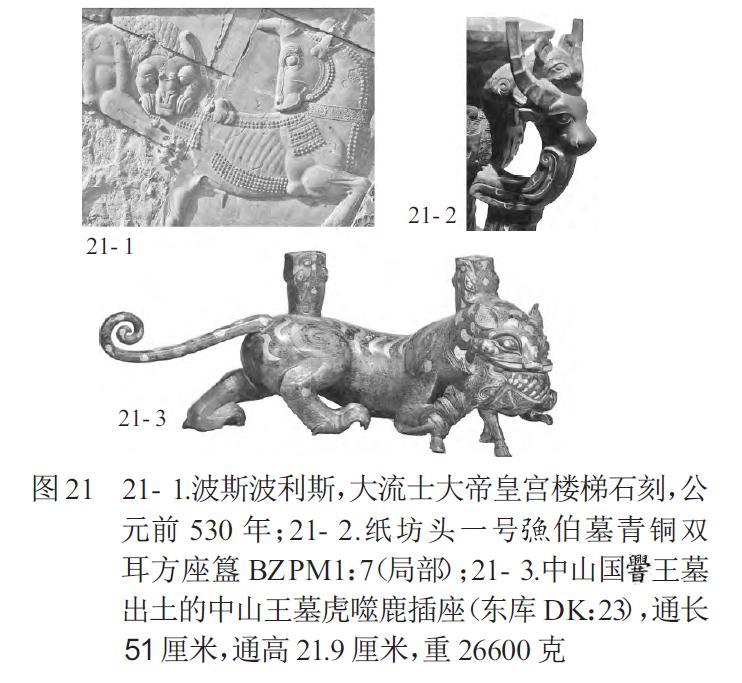

在什邡城关战国巴人墓M39 出土的一件铜矛上有刻老虎噬鹿图(图20- 2)。这种图案的主题在斯基泰艺术中很常见(如参前文图10- 1),而时代更早的国青铜器上则有老虎噬牛图(图21- 2[64])。所以,猫科猛兽噬食草动物主题的形成问题,并不是单向源自草原,而是不同文化互动所产生(图21- 1[65])。老虎噬鹿造型亦发现于中山王墓(图21- 3[66]),以及巴人兵器、中山狄人随葬品、巴泽雷克斯基泰人装饰品上,不同技术与风格制造同一主题的造型。这种主题造型的猛兽并不一定带翅膀,有翼是可有但不必有的特征。

第二,翼狮、翼虎与辟邪的萌芽。自远古以来,在亚述文化脉络中翼狮代表具体的神,到了斯基泰人手里却成为无特殊意义的“格里芬”,所以造型上没有内在必要的特征。战国时期老虎礼器与翼龙一样,较多见于三晋和中山国的艺术中,且一样没有造型翅膀的内在必要性,所以例子也不多。例如,战国早期侯马铸铜作坊的陶范,老虎的造型中亦有翼虎(图18- 2[67])。中山国虎形玉器中,亦有带象征性小翅膀的翼虎(图18- 5[68])。

由于斯基泰翼兽没有明确的信仰意义,中国也只能模仿外形,没有可吸收的内涵,没有可内化的信仰。在这种强况下,这些翼兽很可能会一时出现而消失。但是中国继续用此形象,甚至到斯基泰人从历史舞台上消失以后,慢慢放弃翼龙,却并不放弃翼虎。这是因为经过逐步接受、“内化”过程后,中国文化重新为翼兽形象赋予了新的意义。这种“内化”不仅表现在将西亚翼狮变身为老虎即所谓“虎化”现象,[69]还包括了长达几百年的曲折演化过程。在这几百年内,中国文化中的翼虎长期以来并没有特定的意义,有翼、无翼的造型长期并存,而其意义无差。直至东汉时辟邪形象固定后,这种变形的翼虎辟邪已很少不造型翅膀。

关于辟邪的形象,李零认为,这是狮子形象传入中国的新兴艺术。[70]不过,文化创新的因素肯定不是单一。狮子这种中国未见过的动物,当然影响到很多神奇的造型,但这种影响恐怕也更多是外型奇异,内化意义还是基于本土自古以来对老虎的崇拜。

辟邪形象虽然定型于东汉,但在战国时期的中山国造型中,我们已经可以看到中国最早的辟邪神,就是保护中山国王墓的两对翼虎(图22- 2[71])。从商代以来,保护王陵是无翅膀老虎的神能之一。但从中山国的造型可知,战国时期已开始出现用有翼的老虎来保护陵墓。只不过这种形象出现三百年后才被普遍接受。在这三百年内,虽然辟邪的外型进一步多元化,但其基础已不再改变,即牠是保护王陵的带翼的猫科猛兽。

据上可知,战国时期翼兽造型虽然不多,但从主题来说,开始走向规律化,形成三种偶尔会造型翼兽的题材:天界羽猎、翼龙、翼虎,其中以后者的比例最高。并且,因与草原沟通的关系,基本上是华北和华西(包括巴蜀)地区,初步接受了翼兽形象。黄河以南的中原及华南地区更长久地保持着自身文化的形象,基本上未见翼兽造型,这一局面直到战国末期至西汉早期才被改变。

南方出土的最早的翼兽,见于玉剑饰中的螭虎上。从战国末期到西汉早期,螭虎纹玉剑饰开始见到规模化生产的情况,南方见于南越王陵,北方见于中山王陵以及其他统治者及高等贵族墓里。虎纹玉剑饰传承了以虎纹作为兵器装饰所具有的保护神作用,且螭虎造型经常会带翼,不过有翼、无翼的虎纹在玉剑饰上都有,其功能似乎没有差别(图23[72]、图24[73])。

战国、秦汉一直未形成某一种固定的翼兽形象,有翼、无翼的造型并存,用途上也不加区分。尽管如此,翼虎造型却逐渐增加,甚至在中山国王墓里出现最早的翼虎辟邪。

三、辟邪翼兽:新兴精神文化形象

前文提及战国、西汉时,华北华西地区与草原关系频繁,因此华北地区偶尔造型斯基泰风格的“狮鹫”,但这种例子极少见。有自身古文明基础的中国文化,均不愿意盲目模仿其他文化的形状,西亚翼狮和草原狮鹫形象,只有经过自身文化背景的转化变成翼虎后,又经过很慢的历程,才塑造出新的文化形象:天禄、辟邪。

虽然战国中期在中山国已经创造出最早的辟邪,但只有经过三百年的发展后,从形、义均未固定的翼虎形象衍生出必有翅膀的辟邪,以致在汉文化造型和文献记录中出现“能辟御妖邪”的“辟邪”神兽。如果从历史角度分析,“能辟御妖邪”神兽在战国西汉文化中就是老虎,其中只有少量翼虎,只有到了东汉以后,才可见外貌与老虎略不同的辟邪雕像。

李零认为,辟邪的形貌并非本土来源而是造型外来的翼狮。就外观来说,这种观察相当准确,很多辟邪外观像狮子,包括东汉晚期山东地区可见用无翼的狮子来保护祠堂。[74]东汉及以降,随着佛教在中国的传播及本土化,狮子形象普遍成为中国艺术的主题之一。但是辟邪的形象并不是一般的狮子,而是有翅膀的猫科猛兽。此外,我们还需要特别留意的是,中国开始普遍做辟邪雕像的时候,西亚造型翼狮的文化早已没落,甚至他后续的影响也消失了。换言之,西亚曾有很长历史的大帝国经常造型翼狮,但在其文明影响力广传四方时,中国文明并没有模仿象征其帝国势力的翼狮,反而在崇拜翼狮的文明消失之后,中国才开始造型外观似翼狮的形象。这种情况并不像是受到外来影响的结果,更像是选择已不代表任何势力的形象,在自身文化的基础上,用其作素材以创新。

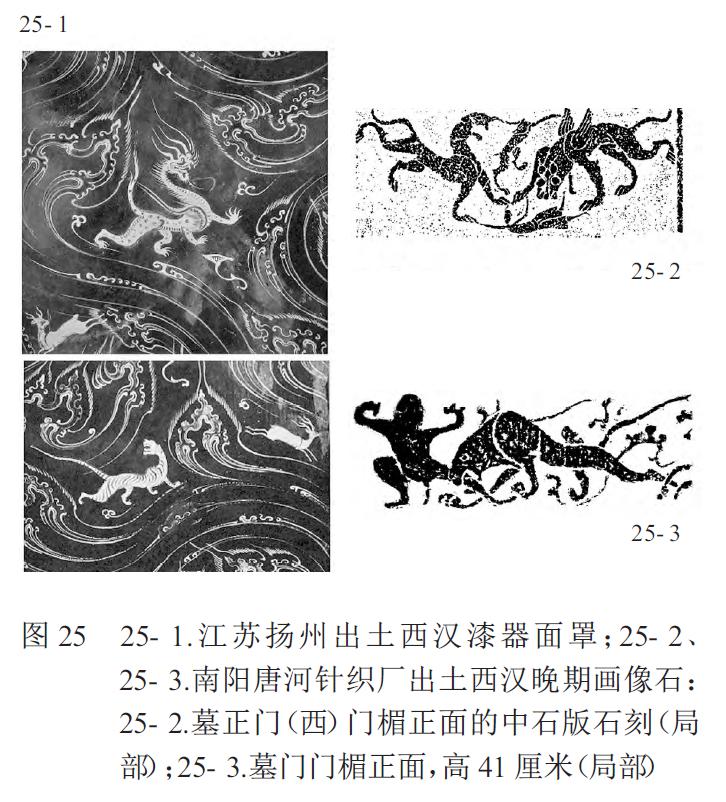

换言之,出现独特辟邪形象的内在逻辑如下:第一,中国本土文化自上古以来崇拜猫科神兽——老虎;第二,保护王墓永宫也属于老虎的神能之一;第三,从战国以来虎神造型有时候加翅膀,形成翼虎形象;第四,东汉时期从虎神主题的范围里,独立出来一种守卫永宫的神能,其背景也是老虎,甚至可以说是白虎西王的一种分身,被命名为辟邪;第五,其造型开始与老虎略有不同;第六,随着佛教的传入而添加另一种神奇猫科猛兽狮子的特征,这也是辟邪与老虎区分的方法之一。实际上,汉代艺术也曾用过别的造型方法以把辟邪与老虎区分开来,比如,有些造型的身体曲线像龙(图26- 1[75]);有些造型无翼的虎和翼豹(图25- 1[76])或翼狮,加似牛角或羊胡等细节,或加翼和头部做变形(图25- 2[77])等;也有不带翼的老虎却有辟邪神能的造型(图25- 3[78])。

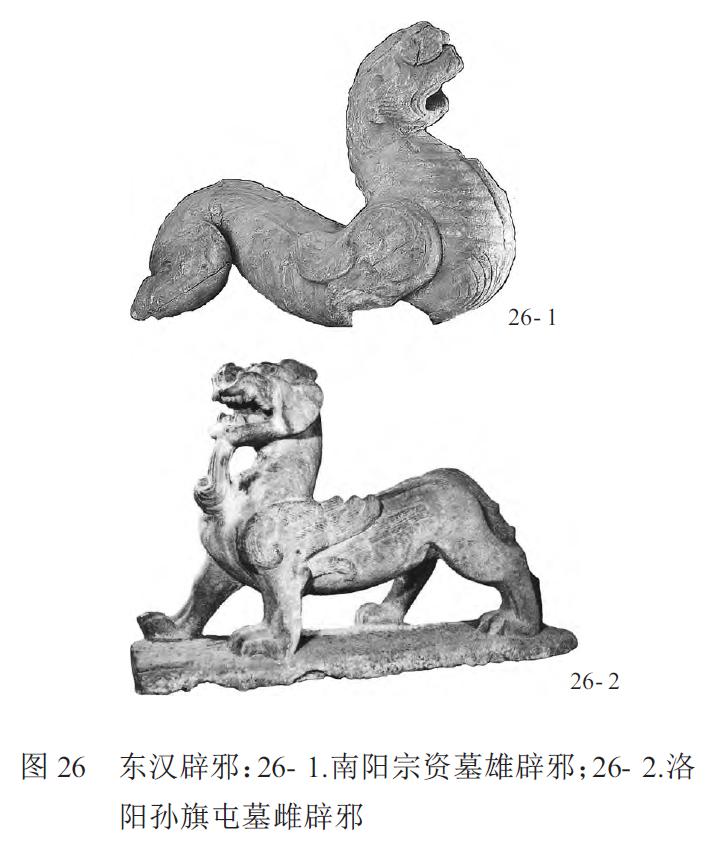

最后还可以指出一种细节,东汉时期镇守墓门的辟邪造型均为雌雄成对。[79]实际上狮子雌雄差异很大,雌狮无鬣,我们不能以为东汉人对此无知悉。如果他们真的造型狮子,成对辟邪不只会有生殖器部分的差异,但中国的雌辟邪与雄辟邪一样会造型鬣(图26- 2[80])。这说明汉代人并没有造型狮子的意思,他们只是借用其外貌特征,以塑造新艺术题材。所以辟邪并不是简单的外来主题,而是虎神形象内外合一演化的成果。

关于辟邪的形象,学界已讨论得很多。我们只是想指出,汉唐时代用于通天和保护陵墓的天禄、辟邪的神能基本上传承了先秦时代用来护墓的老虎,其外在造型虽然涵盖了远域的素材,但在此素材的基础上,在创造了全新形象的同时主要传承基于自身传统的内在意义。后来其形象不仅在中国用得很久,也重新影响其他文化。

结语

翼兽是指非鸟类,却在文化想象中带翅膀的神兽。翼兽形象源自两河流域上古文明。最早在苏美尔可见狮头鹫的造型,后开始大量造型翼牛和翼狮,这两种是西亚上古文明最重要的崇拜神兽。在两河流域古信仰中这两种神兽都代表具体的神。因两河流域文明的影响力大,周围地区古国从不同方面吸收两河流域的信仰,包括翼牛、翼狮的形象,并与自己信仰要点结合为一体。因此,在埃兰、乌拉尔图等国家文化中,翼兽也象征具体的崇拜神。从公元前第二千纪以来,亚洲草原地带开始有游战人群活动,成为西亚和东亚之间的传播桥梁。公元前第二千纪末至公元前第一千纪初,高加索地区和乌拉尔图文化,是从西亚到草原地带文化传播的核心环节。可是草原族群吸收文化形象时,并不吸收其内在信仰意义。因此,翼兽形象传到草原地带后,变成为只有神奇外貌而具体信仰意义模糊的形象,古希腊人将其称为“狮鹫”(格里芬)怪物。

战国时期,华北诸国与草原地区斯基泰文化接壤地区翼兽形象增多,翼虎、翼豹和狮鹫是斯基泰艺术的常见主题,这些造型早已失去源自西亚的具体含意。这种内在信仰模糊的形象,经过华北列国与草原族群的军事和文化交流,重新传入中国,与中国古老的传统形象相结合,形成新的艺术主题。战国翼兽主要分为以下几种:(一)青铜礼器上出现翼龙或翼虎的纹饰,主要出土于华北地区;(二)龙形和虎形的玉佩,有时候造型为小翅膀的翼龙、翼虎;(三)青铜器天界羽猎图上常有造型带翅膀的动物,以翅膀取代夔神纹,跟夔神纹一样强调是天上的羽猎,这种青铜器出土地区以华北及华西为主;(四)在巴人文化中,士兵视老虎为保护神,所以在兵器上常有虎纹,其中亦有翼虎纹;(五)翼虎另见于铜剑的玉佩上,这种玉佩诸国都可见,但在楚地做得较多。

就战国艺术中翼兽的种类来说,除了羽猎图会有各种动物外,主要的造型是翼龙和翼虎,并且从翼虎形象衍生出一个新的艺术主题:守护永宫的神兽——辟邪。最早的辟邪出现在战国中期中山王墓里,但直至东汉时期,才变得流行。

注释:

[1]滕固《六朝陵墓石迹述略》,郑振铎《郑振铎近百年古城古墓发掘史》,吉林人民出版社,2014年,第138页;朱希祖《天禄辟邪考》,郑振铎《郑振铎近百年古城古墓发掘史》,第199-218页;BarryTill,Some Observations on Stone Winged Chimeras at Ancient Chinese Tomb Sites,Artibus Asiae 42,No.4,1980,pp.261-281.

[2]孙作云《敦煌画中的神怪画》,《考古》1960年第6期,第24-33页。

[3]滕固《六朝陵墓石迹述略》,郑振铎《郑振铎近百年古城古墓发掘史》,吉林人民出版社,2014年,第137页;乌恩《我国北方古代动物纹饰》,《考古学报》1981年第1期,第60-61页;乌恩《欧亚大陆草原早期游牧文化的几点思考》,《考古学报》2002年第4期,第461页;沈福伟《中西文化交流史》,上海人民出版社,1985年,第26、第68-69页;霍巍《四川东汉大型石兽与南方丝绸之路》,《考古》2008年第11期,第71-80页;林梅村《汉唐西域与中国文明》,文物出版社,1998年,第96-101页。

[4]李零《入山与出塞》,文物出版社,2004年,第118-133页。

[5]郭静云、王鸿洋《探讨中国翼兽问题之要点》,《中国美术研究》(待刊)。

[6]National Museum of Damascus,Syria.Museums for Intercultural Dialogue.Unesco.

[7]Department of Near Eastern Antiquities of the Louvre,Museum number AO 2354.

[8]Department of Near Eastern Antiquities of the Louvre,Museum number AO 2674.

[9]Ernest Babelon,Guide illustré au cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale:Les antiques et les objetsd’ art,E. Leroux,1900,pp.244-246(fig.109).

[10]Mesopotamian Artifacts&Texts.网址:http://www.mesopotamiangods.com/wp-content/uploads/2014/07/Kingship-King-Shulgiof-Ur-Anzu-Ninurta.jpg.发表时间2014年7月18日,访问时间2019年6月13日。

[11]Black,J & Green,A. Gods Demons And Symbols Of Ancient Mesopotamia:An Illustrated Dictionary,The British Museum Press,1992,p.14.

[12]Austen Henry Layard(ed.),L. Gruner(draw.),The monuments of Nineveh:From drawings made on the spot [Second Series],London,J. Murray,1853,p.5.

[13]Brent A. Strawn,What is Stronger Than a Lion?:Leonine Image and Metaphor in the Hebrew Bible and the Ancient Near East,Saint-Paul:Academic Press Fribourg,2005,p.481.

[14]Black,J & Green,A. Gods Demons And Symbols Of Ancient Mesopotamia:An Illustrated Dictionary,The British Museum Press,1992,p.49.

[15]Пиотровский Б.Б.,Кармир-Блур I:Результаты раскопок 1939-1949,Ереван,Издательство АН Армянской ССР,1950;Пиотровский Б.Б.,Кармир-Блур II:Результаты раскопок 1949-1950,Ереван,Издательство АН Армянской ССР,1952;Пиотровский Б.Б.,Кармир-Блур III:Результаты раскопок 1951-195,Ереван,Издательство АН Армянской ССР,1955;Пиотровский Б.Б.,Ванское царство(Урарту),Москва,Издательство Восточной литературы,1959. Пиотровский Б.Б.,Искусство Урарту VIII—VI вв. до н. э.,Ленинград,Издательство Государственного Эрмитажа,1962;Арутюнян Н.В.,Биайнили—Урарту:Военно-политическая история и вопросы топонимики,Санкт-Петербург,Издательство Санкт-Петербургского университета,2006;郭静云《古代亚洲的驯马、乘马与游战族群——兼说殷商文明马车的来源》,《中国社会科学》2012年第6期,第184-204页;郭静云《夏商周:从神话到史实》,上海古籍出版社,2013年,第228页。

[16]Пиотровский,Б.Б. Ванское царство(Урарту).

[17]Oktay Belli,The Anzaf fortresses and the gods of Urartu,Arkeoloji ve Sanat Yayinlari,1999.;Mirjo Salvini,The historical background of the Urartian monument of Meher Kapisi. In ilingiro lu A.,French D.H,Anatolian Iron Ages 3:The proceedings of the Third Anatolian Iron Ages Colloquium held at Van,1990,pp.6-12 Ankara:British Institue of Archaeology in Ankara,1994,pp.205-210.

[18]Perrot,Jean,The Palace of Darius at Susa:The Great Royal Residence of Achaemenid Persia,I.B.Tauris,2013,p.423.

[19]根据希罗多德引用公元前7—6 世纪的阿里斯特亚斯(普罗克奈苏斯),将狮鹫视为东北山区的怪物。参Bolton J.D.P.,Aristaes of Proconnesus,Oxford,1962;Stéphane Mercier,Par-delà les Scythes et au sud des Hyperboréens:Aristéas de Proconnèse et les Arimaspées,entre mythe et réalité,Folia Electronica Classica,t. 11,janvier -juin 2006;G. F. Hill,Alexander the Great and the Persian Lion-Gryphon,The Journal of Hellenic Studies,Vol. 43,Part 2(1923),pp. 156-161 etc.

[20]Пиотровски Б.Б.,История и культура Урарту,Ереван,1944,с.312;Погребова Н.Н.,Грифон в искусстве Северного Причерноморья в эпоху архаики,Краткие сообщения Института истории материальной культуры,Вып. XXII,1948,сс. 62-65.

[21]Руденко С.И.,Культура населения Горного Алтая в скифское время,М. -Л.,Издательство АН СССР,1953;Руденко С.И.,К вопросу о датировке и историко-культурной оценке горноалтайских находок,Советская археология,XXVII,1957,cc. 301-306;Rudenko S.J.,“The Mythological eagle,the gryphon,the winged lion,and the wolf in the art of northern nomads”,Artibus Asiae,21,no.2,1959,pp.101-122.

[22]Guitty Azarpay,“Some classical and Near Eastern motifs in the art of Pazyryk”,Artibus Asiae 22,no.4,1959,pp.313-339.

[23]Руденко С.И.,Культура населения Горного Алтая в скифское время;Киселёв С.В.,Древняя история Южной Сибири,М.,Издательство АН СССР,1951,cc.214-218.

[24]Кубарев В.Д.,Шульга П.И.,Пазарыкская культура,Барнаул,Издательство АГУ,2006,сс.20-35.

[25]Руденко С.И.,Культура населения Горного Алтая в скифское время;Киселёв С.В.,Древняя история Южной Сибири;Погребова Н.Н.,Грифон в искусстве Северного Причерноморья в эпоху архаики,рис.15.

[26]Рыбаков Б.А.,Геродотова Скифия:Историко-географический анализ,М.,Издательство Наука,1979,с.108.

[27]Rudenko S.J.,The Mythological eagle,the gryphon,the winged lion,and the wolf in the art of northern nomads,pp.101-122;Руденко С.И.,Культура населения Горного Алтая в скифское время,c.142-144;李零《入山与出塞》,文物出版社,2004年,第119-125页。

[28]Руденко С.И.,Культура населения Горного Алтая в скифское время,cc.214-218.

[29]长沙博物馆编《湘江北去·中流击水:长沙历史文化陈列》,长沙博物馆,2017年,第13页。

[30]Руденко С.И.,Культура населения Горного Алтая в скифское время,риc.85.

[31]新疆社会科学院考古研究所、王炳华《新疆阿拉沟竖穴木椁墓发掘简报》,《文物》1981年第1期,第18-22页。

[32]鲁金科《论中国与阿尔泰部落的古代关系》,《考古学报》1957年第2期,第37-48页;马健《公元前8~3 世纪的萨彦-阿尔泰——早期铁器时代欧亚东部草原文化交流》,余太行、李锦绣主编《欧亚学刊》第8辑,中华书局,2008年,第38-84页。

[33]李建深《楚地的大规模生产——以铜镜、丝织品为例》,楚文化与长江中游早期开发国际学术研讨会,武汉大学,2018年9月。

[34]大英博物馆官方网:https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=299146001&objectId=257240&partId=1,访问时间:2018年9 月22 日。

[35]广州市文物管理委员会编《西汉南越王墓·下》,文物出版社,1991年,彩版九(Ⅳ)。

[36]Анфимов Н.В.,Древнее золото Кубани,Краснодарское книжное издательство,1987;马建《黄金制品所见中亚草原与中国早期文化交流》,《西域研究》2009年第3期,第54-60页。

[37]深圳博物馆、四川广汉三星堆博物馆、成都金沙遗址博物馆《神秘的古蜀王国:三星堆·金沙文物珍宝》,文物出版社,2009年,第79页。

[38][39]新疆社会科学院考古研究所、王炳华《新疆阿拉沟竖穴木椁墓发掘简报》,《文物》1981年第1期,第18-22页,图版捌3、图版捌4。

[40][41]李零《“国际动物”:中国艺术中的狮虎形象》,《浙江大学艺术与考古研究》第一辑,2014年,第28-85、第52页。

[42]中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理处《满城汉墓发掘报告》(上),文物出版社,1980年,第257页。

[43]源自伊丝塔城门(Ischtar-Tores),藏于柏林佩加蒙博物馆(Pergamonmuseum,Berlin),县图from manuscript,http://manuscript.su/wp-content/uploads/2016/08/mush.jpg.访问时间:2018年9月22日。

[44][45]郭静云《从历史“世界化”的过程思考中国翼兽的萌生》,待刊。

[46]Руденко С.И.,Культура населения Горного Алтая в скифское время,c.63-64.

[47]黄枫筑《汉代的狩猎文化》,硕士学位论文,台湾中正大学历史系,2013年。

[48][49]图片来源:北京故宫官方网,https://www.dpm.org.cn/collection/bronze/228122.html。访问时间:2018年9月22日。

[50]四川省博物馆《成都百花潭中学十号墓发掘记》,《文物》1976年第3期,第48页。

[51]张艳芳《铜器狩猎图纹与先秦狩猎诗》,伏俊琏编《古代文学特色文献研究第二辑》,上海古籍出版社,2016年,第122-123页。

[52]容庚《商周彝器通考》,上海人民出版社,2008年,第120页,图二四一。

[53]李零《论中国的有翼神兽》,《中国学术》2001年第1期,第88-90、第139-140页。

[54]河北省文物研究所《□墓——战国中山国国王之墓》下册,文物出版社,1996年,彩版七。

[55][56]山西省考古研究所《侯马铸铜遗址》,文物出版社,1993年,第135、第444页。

[57]河北省文物研究所《□墓——战国中山国国王之墓》,文物出版社,1996年,第203、第201页。

[58]王方等《成都金沙遗址Ⅰ区“梅苑”东北部地点发掘一期简报》,成都市文物考古研究所《成都考古发现》2002年,第161-163页。

[59]中国最早的“虎戈”,并不是在巴人才初见,江西吴城(虎国)文化中,商时期已制造虎头戈,但是巴人兵器上造型老虎的风格和意义与虎国人并不相同,应该没有传承关系。

[60]中国青铜器全集编辑委员会编《中国青铜器全集》第13 卷,文物出版社,1994年,第172-173页。

[61][63]四川省文物考古研究所、什邡市文物保护管理所《什邡市城关战国秦汉墓葬发掘报告》,《四川考古报告集》,文物出版社,1998年,第141、第145、第112-185页。

[62]中国青铜器全集编辑委员会编《中国青铜器全集》第13卷,文物出版社,1994年,第132页。

[64][65]卢连成、胡智生等《宝鸡国墓地》,文物出版社,1988年,图版七。

[66]Ляпустин Б.С.,Ладынин И.А.,История Древнего Востока,Москва,2009,илл.XII.

[67]谢尧亭《1992年侯马铸铜遗址发掘简报》,《文物》1995年第2期,第29-53页。

[68]河北省文物研究所编《□墓——战国中山国国王之墓》,文物出版社,1996年,第214页,彩版30-1。

[69]李零《入山与出塞》,文物出版社,2004年,第118-133页。

[70]李零《“国际动物”:中国艺术中的狮虎形象》,《浙江大学艺术与考古研究》第一辑,2014年,第28-85页。

[71]河北省文物研究所编《□墓——战国中山国国王之墓》,文物出版社,1996年,第143页。

[72]图23-1 至图23-3 为郭静云摄,2018年;图23-4至图23-7 来源:广州市文物管理委员会编《西汉南越王墓·上》,文物出版社,1992年,第124、第127、第125页;图23-8、图23-9 来源:中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理处《满城汉墓发掘报告》,文物出版社出版社,1980年,下册图版六四、上册第135页。

[73]图24来源:徐良玉主编《扬州馆藏文物精华》,江苏古籍出版社,2001年,第11页图24。

[74]李零《“国际动物”:中国艺术中的狮虎形象》,《浙江大学艺术与考古研究》第一辑,2014年,第46-48页。

[75][80]李零《“国际动物”:中国艺术中的狮虎形象》,《浙江大学艺术与考古研究》第一辑,2014年,图28a、图27a。

[76]扬州博物馆《江苏邗江县姚庄102 号汉墓》,《考古》2000年第4期,第50-65页,图19。

[77]周到、李京华《唐河针织厂汉画像石墓的发掘》,《文物》1973年第6期,第40页。

[78]王建中《中国画像石全集·第6 卷·河南汉画像石》,河南美术出版社,2000年,图二一四。

[79]李零《“国际动物”:中国艺术中的狮虎形象》,《浙江大学艺术与考古研究》第一辑,2014年,第47-49页。

北京大学历史学系艺术史研究室(https://www.hist.pku.edu.cn/bxjj/245439.htm)目前分三个方向进行艺术史的研究,即中国古代艺术、当代艺术和世界艺术。下挂“北京大学视觉与图像研究中心”(编辑”中国现代艺术档案“和《中国中国当代艺术年鉴》),“北京大学汉画研究所和国际艺术史学会CIHA的秘书处。

标签:

除非注明,文章均为北京大学汉画研究所原创,转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=255

- 评论:(0)

- 隐藏评论

【评论很精彩,有内幕、有真相!】